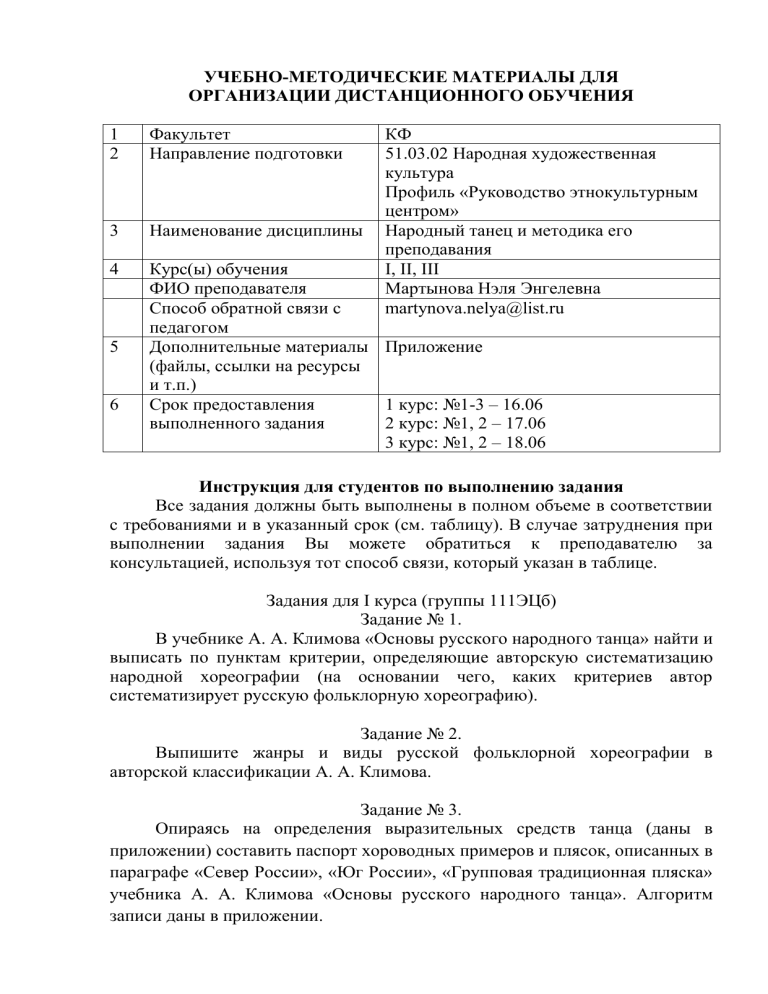

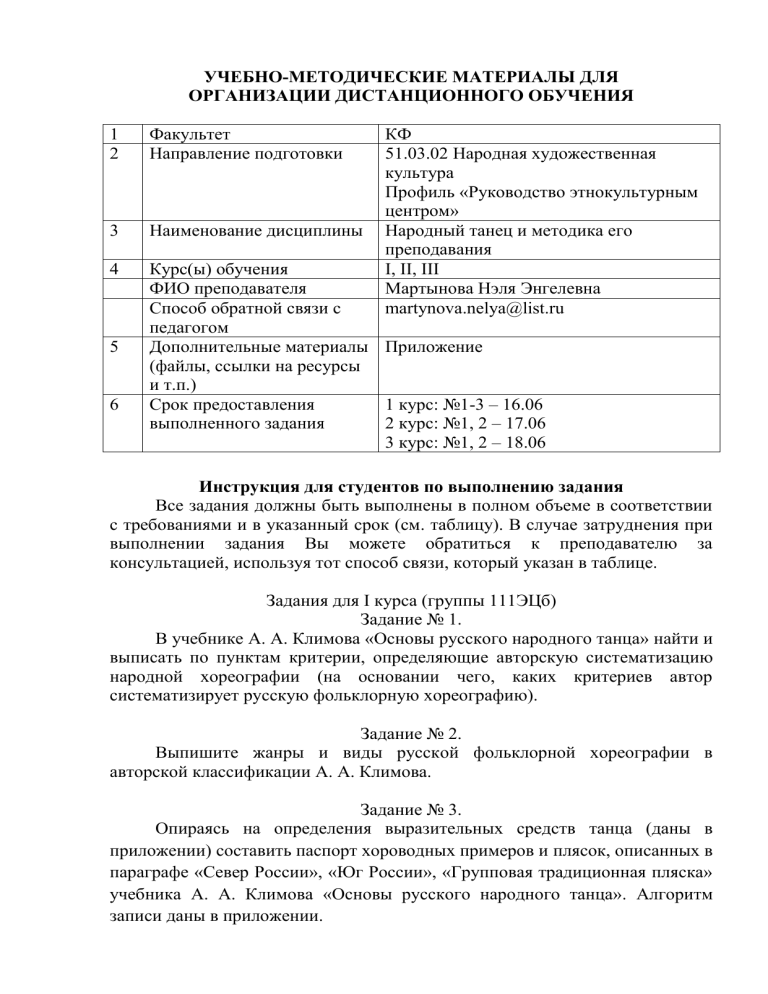

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

1

2

Факультет

Направление подготовки

3

Наименование дисциплины

4

Курс(ы) обучения

ФИО преподавателя

Способ обратной связи с

педагогом

Дополнительные материалы Приложение

(файлы, ссылки на ресурсы

и т.п.)

Срок предоставления

1 курс: №1-3 – 16.06

выполненного задания

2 курс: №1, 2 – 17.06

3 курс: №1, 2 – 18.06

5

6

КФ

51.03.02 Народная художественная

культура

Профиль «Руководство этнокультурным

центром»

Народный танец и методика его

преподавания

I, II, III

Мартынова Нэля Энгелевна

martynova.nelya@list.ru

Инструкция для студентов по выполнению задания

Все задания должны быть выполнены в полном объеме в соответствии

с требованиями и в указанный срок (см. таблицу). В случае затруднения при

выполнении задания Вы можете обратиться к преподавателю за

консультацией, используя тот способ связи, который указан в таблице.

Задания для I курса (группы 111ЭЦб)

Задание № 1.

В учебнике А. А. Климова «Основы русского народного танца» найти и

выписать по пунктам критерии, определяющие авторскую систематизацию

народной хореографии (на основании чего, каких критериев автор

систематизирует русскую фольклорную хореографию).

Задание № 2.

Выпишите жанры и виды русской фольклорной хореографии в

авторской классификации А. А. Климова.

Задание № 3.

Опираясь на определения выразительных средств танца (даны в

приложении) составить паспорт хороводных примеров и плясок, описанных в

параграфе «Север России», «Юг России», «Групповая традиционная пляска»

учебника А. А. Климова «Основы русского народного танца». Алгоритм

записи даны в приложении.

Задания для II курса (группы 112ЭЦб)

Задание № 1.

Изучить статью В. Н. Всеволодского-Гернгросс «Крестьянский танец»

(см. в приложении).

Задание № 2.

Проиллюстрировать систематизацию танцев В. Н. ВсеволодскогоГернгросс примерами (перечислив названия) из учебника А. А. Климова

«Основы русского народного танца».

Задания для III курса (группы 113ЭЦб)

Задание № 1.

Изучить статью А. Ф. Кукина, В. А. Лапина «К проблеме русских

хороводов» (см. в приложении).

Задание № 2.

Проиллюстрировать классификацию танцев Д. Мартина и

систематизацию хороводов А. Ф. Кукина, В. А. Лапина примерами, данными

А. А. Климовым в учебнике «Основы русского народного танца», перечислив

названия с указанием региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Алгоритм записи хороводного примера:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название песни

Пример какого вида (орнаментальный или игровой)

Особенности его возобновления (когда исполнялся, с какой целью и т. д.)

Кто исполнял

Какой рисунок(нки) использовался(лись)

Как организованы участники (цепочкой по одному, парами, ….)

Каково лексическое содержание (основные движения)

Используемое положение рук, корпуса.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Алгоритм записи плясового примера (танца):

Название пляски (танца), регион

Особенности возобновления (когда исполнялся, с какой целью и т. д.)

Кто исполнял

Какой рисунок(нки) использовался(лись)

Как организованы участники (по одному, парами, тройками, ….)

Имеет ли значение в пляске количество участников

Каково лексическое содержание (основные движения)

Используемое положение рук, корпуса.

«Рисунком танца мы называем перемещение танцующего или группы

танцующих по сценической площадке и тот воображаемый след, который как

бы остается на полу, фиксируя всевозможные танцевальные фигуры и формы

их передвижения по сцене. Без геометрической фигуры нет танца ни в

народе, ни на сцене: круги, эллипсы, параллельные линии, диагонали,

квадраты, треугольники, спирали – все это мы используем в танцевальном

рисунке» [С. 85]. Захаров, Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического

опыта. / Р. В. Захаров – Москва : Искусство, 1983 – 237 с.

«…отдельные движения – элементы – встречаются в различных русских

танцах, составляя их основу, являясь своеобразным языком танца, его

лексикой» [С. 188] Климов, А. А. Основы русского народного танца: учеб. /

А. А. Климов. – Москва : МГИК, 1994. – 320 с.

«… каждый народ при помощи своих традиционных танцевально-языковых

средств создает танцевальную речь, в которую вкладывает свои мысли,

чувства, переживания, устремления». «Но всех их роднит выразительность

человеческого тела, мимики, жестикуляции» [С. 83]. Сочинение танца.

Страницы педагогического опыта. / Р. В. Захаров – Москва : Искусство, 1983

– 237 с.

В. Н. ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОСС

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТАНЕЦ

(235) В области изучения крестьянского танца мало сделано как потому, что нет

соответственных специалистов, так в особенности потому, что еще не собран

необходимый материал. А имеющиеся данные по своему составу если и позволяют

охарактеризовать современный нам танец, то лишь с большим трудом могут

содействовать построению какой бы то ни было теории происхождения и истории

развития разных видов русского танца. Перед нами обрывки хороводов, несколько видов

старой русской пляски, громадное количество городских танцев, то исполняемых

деревней в относительной точности, то по-своему стилизуемых, и, наконец, столь же

большой ряд танцев, сочиняемых деревней в подражание городу. Старые формы очень

охотно уступают место новым и исчезают бесследно.

Опубликовано: Народный танец. Проблемы изучения: сб. науч. тр. Санкт-Петербург: ВНИИ,

1991. С. 149‒159.

(Крестьянское искусство СССР: Сб. секции крестьянского искусства комитета социол. изуч.

искусств: В 2 т. / Гос. ин-т истории искусств. Т. 2: Искусство Севера. Л.: Academia, 1928. С.

235‒248.)

А между тем осознание характера танца значительно облегчится, если станет ясной

его природа, а следовательно, его история, его происхождение. Вот для этого-то, по

крайней мере сейчас, в начале предпринятого исследования, и нет достаточных данных.

В начальной стадии своего развития танец не представлял собою самостоятельного

рода искусства, но входил в состав смежных видов действований ‒ именно процессов

игровых, обрядовых и трудовых, с которыми и был слит в одно синкретическое целое.

Особенно близка его связь с некоторыми смежными искусствами, также входящими в

состав этих действований, ‒ с музыкой и поэзией; ее мы наблюдаем и сейчас. В целом же

танец ‒ элемент и разновидность театрального искусства. Связь танца с музыкой двояка ‒

это связь либо с поющейся песней, либо с инструментальной музыкой; связь с песней, в

свою очередь, тоже двояка: 1) когда характер танца обусловлен текстом песни и ее

ритмом и 2) когда текст песен случаен, а танец обусловлен только ритмом песни.

Связь танца с трудовыми процессами в общих чертах такова: во-первых, имеется

целый ряд производств, требующих танцевальных движений, ‒ например,

систематического топтания ногами (топтание глины, чая, колосьев, втаптывание зерен,

трамбование земляного пола и пр.); они легко и естественно вырастают в

самостоятельный танец. Во-вторых же, связь может быть и более сложной. На ранних

ступенях развития организм затрачивает свою энергию на удовлетворение насущнейших

потребностей; по мере же удовлетворения их и по мере дальнейшего развитии у него

образуется некоторый избыток энергии, расходование которого идет поневоле по ранее

(236) выработанным путям, по пути приобретенных целесообразных, полезных движений,

т. е. поневоле воспроизводит рабочие движения. Процесс сознательного воспроизведения

есть не что иное как подражание. Воспроизведение бывает двух родов: 1) когда перед

действующим лицом реальный объект ‒ в этих случаях воспроизводимое действие

приобретает все большую и большую целесообразность, точность, законченность, и 2)

когда реального объекта нет и мы имеем дело лишь с воображаемым ‒ в таких случаях

воспроизводимое действие постепенно теряет свои признаки, обобщается,

схематизируется вплоть до полной утраты своего исконного смысла, назначения и формы.

Наконец, танцы часто воспроизводят процессы не действиями же, но лишь своим общим

построением, своей общей архитектоникой (см., например, ткацкий хоровод,

зарисованный Шейном Великоросс...).

Связь танца с обрядом не сохранилась в нашем быту нигде, за исключением

сектантского богослужения; объясняется это тем, что большинство обрядов выродилось

уже в игры; в тех же действиях, которые до сих пор сохранили свой обрядовый характер,

как, например, свадьба, похороны, поминки, родины и пр., танцы или не входили в

качестве составной части, или входили только в качестве самостоятельного, так сказать,

«дивертисментного» вкрапления.

Воспроизведение действия при отсутствии реального объекта и реальной

утилитарной установки свойственно двум видам действований ‒ игровым и плясовым. Те

и другие ‒ внеутилитарное воспроизведение трудового утилитарного процесса. Это делает

их очень схожими. Отъединение их друг от друга подобно отделению искусства поэзии от

искусства песни; как первое развивает смысловую ценность звучания, а второе ‒ чисто

формальную, так и игра развивает сюжетную сторону действования, а танец формальную.

Связь видна еще в том, что до сих пор в некоторых местностях (например, на Мезени) та

или другая «фигура» танца (скажем, кадрили) называется не «коленом», как обычно, а

«игрой», а хороводы называются «игрищами».

Порядок дифференциации, по-видимому, таков: сперва танец отделяется от

процессов трудовых, затем от игровых и позднее всего от песни. Однако до сих пор мы

наблюдаем и старейшие синтетические формы; к их числу относится хоровод.

Теперь несколько слов о танцевальной терминологии. Следует четко различать два

основных понятия: «танец» и «пляска». Танцем называется занесенная в деревню городом

форма; танец ‒ это кадриль, «ланцы» (лансье), «ки-ка-пу», «дирижабль» и пр. и пр. Танец

«танцуют» и танцуют преимущественно в «городском» платье; это занятие

легкомысленное, по мнению стариков, даже предосудительное. Пляска ‒ это исконный

крестьянский танец; его пляшут; и первую очередь пляшут «русскую». Наряду с этим

существуют плясовые формы, которые «водят» или которые «ходят». Их отличает

отсутствие танцевальных «па». Термины эти часто мешаются, однако совершенно ясно,

что «ходят» в тех случаях и те танцы, в которых не прибегают к танцевальным «па», а

«водят» те танцы, в которых участвует (237) длинный ряд лиц, а не танцующая пара.

Типичным танцем, который водят, является хоровод (игрище). Надо еще заметить, что

наряду со всевозможными танцами нам пришлось видеть на Мезени не только чистой

воды «хождения», но и «стояния»; их уместнее всего было бы назвать

«церемониальными»: они до сих пор хранят все следы обрядовой серьезности и

деловитости и исполняются в старинных нарядных одеждах.

Мы знаем несколько систем классификации танцев, составленных по различным

признакам. Например, по признаку содержания и назначения: танцы религиозные,

воинственные, бытовые и эротические, или по характеру действий ‒ танцы мимические,

гимнастические и пр. Все эти системы страдают определенными погрешностями и

неясностью, ибо, например, танцы религиозные и воинственные представляют собой

лишь известную разновидность танцев бытовых; под мимическими танцами, очевидно,

разумеются пантомимические или, еще вернее, драматические. Думается, что правильнее

всего было бы исходить из разновидностей, определяемых самой жизнью и осознаваемых

самими участниками.

По-видимому, мы вправе различать следующие основные виды танца: собственно

танцы, пляски и хороводы (игрища). Уточним: Танцем я называю светскую, городскую

разновидность, или вымышляемую индивидуальным танцмейстером, или хотя и

имеющую этнографический корень, но утерявшую его. Пляской я называю органически

созданную этнографическую разновидность, бытующую в народной толще; связь ее с

трудовым процессом или ясна или, по крайней мере, близка. Кроме того, существует

разновидность промежуточная ‒ это крестьянские танцы, вырастающие под влиянием

городских. В танце и пляске имеются характерные для каждого из них па, т. е. нарочитые

фигурные движения ног, состав и группировка исполнителей преимущественно ‒ соло,

пара или несколько солистов или пар. Наконец, хоровод (игрище) ‒ это массовая

разновидность, также органически созданная, этнографическая, бытующая в народной

толще, также близкая к трудовым процессам, однако не имеющая специальных па, зато

обычно тяготеющая к развитию драматического действа. Хронологически идут они в

последовательности: хоровод, пляска, танец. Крестьянский быт хранит их далеко не в

равной мере. В наше время наиболее распространены танцы, пляска встречается реже,

хороводы вымирают почти повсеместно. Но на Мезени удалось найти местности, где еще

до сих пор царит хоровод, где до сих пор не знают городских танцев.

В художественно-бытовом отношении русское течение реки Мезени вообще может

быть разбито на четыре района: верхний ‒ от Вожгор до Усть-Вашки (Лешуконского),

средний ‒ от Усть-Вашки до Погорельской, нижний ‒ от Погорельской до Лампожни и,

наконец, район города Мезени. Наиболее архаические формы наблюдаются в верхнем,

затем в нижнем; средний район, находящийся у большого торгового тракта на Пинегу и

Архангельск, значительно ближе к новым наслоениям, и, наконец, район гор. Мезени

(238) носит все черты городского мещанского уклада. Впрочем, река Мезень является

настолько значительной артерией, особенно в летнее время, что указанное разграничение

становится все менее и менее верным. Во всяком случае, верхний район до сих пор живет

почти исключительно одними хороводами, влияние форм городского танца на исконную

пляску едва заметно, и летом 1927 года экспедиция нашла деревню (Койнасы), в которой

городская кадриль появилась только с 1 мая того же года. Да и на всем протяжении реки

городские танцы появились не ранее, как десять лет тому назад, причем занесены они

были побывавшими в городах во время империалистической войны солдатами и позднее

комсомольцами. Этот факт интересно сопоставить с тем, что в Заонежье экспедиция

установила вымирание хоровода уже 30 лет тому назад.

Далее необходимо отметить, что Мезень в целом танцует и пляшет

преимущественно под песню, и здесь она до сих пор является серьезным конкурентом

гармони. Обстоятельством, сильно способствующим этому, следует считать малую

распространенность музыкального инструмента и умения им владеть. И чаще всего танцы

(хороводы) тесно связаны не только с ритмом, но и с текстом песни. Большой процент

составляют танцы и пляски, называемые по первому стиху или же по заглавию песни;

например: «Зелено вино в кармашке», «Егорий» и др. Характерно, что под одну и ту же

песню в разных деревнях иногда танцуют разные танцы или же один и тот же танец в

разных деревнях исполняется под разные песни.

Еще одно общее замечание. Городские «легкие» танцы именуются в деревнях чаще

всего по их иностранным названиям, однако с невольным искажением наиболее

труднопроизносимых слов. Например: «падекат» и т. п. Иногда называются они также по

имени той песни, под которую танцуются. Так как танец представляет собою или

орнаментальное развитие некоего исконного, в конечном счете, трудового действия, или

образуется комбинированием нескольких, обычно немногих по числу, основных

танцевальных форм, то и изучение его наиболее уместно именно с формальной точки

зрения.

В этом смысле все танцевальные разновидности на реке Мезени можно разбить на

следующие девять групп:

1) городские легкие танцы,

2) кадриль,

3) танцы, строящиеся по принципу кадрили (расположение пар визави

прямоугольником),

4) танцы, основной фигурой которых является колесо,

5) танцы в одну колонну (239),

6) танцы в две шеренги,

7) танцы в основе с восьмеркой,

8) танцы, идущие в одну змееобразную линию,

и, наконец,

9) танцы (хороводы, игрища) круговые.

Большинство из них имеет по одной «игре» (по одному «колену»), и лишь

некоторые ‒ по нескольку.

Из городских «легких» танцев на Мезени встречаются: Вальс, Полька, Венгерка,

Краковяк, Па-д'Испань, Па-де-катр, Ту-Степ, Ойра, Матлот, Коханочка, Дирижабль; к их

числу можно бы еще отнести «Коробочку», «Яблочко», «Во саду ли в огороде», «На

реченьку» и «Мельника»; однако их правильнее отнести к группе танцев деревенских,

происшедших в подражание городским. Танцы городские в деревне представляют собою

достаточно неточную копию исполняемых в городах, и хотя изучение претерпеваемых

ими изменений заслуживает полного внимания, однако мы на этом пока не будем

задерживаться и перейдем к деревенской кадрили.

Кадриль выделяется из группы легких городских танцев по причине ее сложности

и громоздкости. Кадриль вообще старейший из городских танцев, попавших в деревню

или в цельном виде, или хотя бы только в виде отдельных своих элементов. Кадриль

вообще очень распространена в русской деревне, но на Мезени ее почти нет. Танцуют

кадриль в городе Мезени, кадрили научились в Койнасах 1 мая 1927 г. по получаемому

здесь журналу «Деревенский театр», в остальных же деревнях нам не приходилось ее

находить. Интересно, что только что разученная кадриль насчитывает 8 фигур, между тем

как старшая, бытующая в городе Мезени, сохранила лишь 5: эта последняя, кстати

сказать, гораздо ближе к обычной городской, между тем как Койнасовская редакция

осложнена совершенно чуждыми кадрили формами ‒ например: в 4-ой «игре» одна линия

пар делает воротца, а пары визави подходят под них, в 5-ой игре мы видим образуемое

девушками колесо, и, наконец, как, впрочем, и в каждой деревенской кадрили, здесь

наблюдается «па» из «русского». Это все ‒ элементы других, как мы увидим ниже, чисто

деревенских танцев. С другой стороны, мы видим привнесение элементов кадрили в

целый ряд деревенских танцев.

(240) В результате наблюдается небольшой ряд излюбленных, а потому и

наиболее распространенных фигур. Большинство из них мы уже назвали при

группировании деревенских танцев.

К числу форм, навязанных кадрилью, относится раньше всего расположение

танцующих квадратом или, общее, прямоугольником с вытекающей отсюда системой

танца визави и чередовкой четных сторон прямоугольника с нечетными. Вся формальная

характеристика этих танцев убеждает в том, что это позаимствовано именно у кадрили и

отрицает возможность предположения образования прямоугольника путем осложнении

двухшеренгового танца. Но, с другой стороны, именно то обстоятельство, что

двухшеренговая конструкция знакома и близка деревне, по-видимому, и было причиной

того, что кадрильное расположение танцующих нашло себе такое распространение в

деревне.

К числу этих танцев относятся: «Конопелка» (один из вариантов), «Сени» (первая

фигура; местами только она и известна), «Лен» (один из вариантов), «Я качу по

блюдечку» и «Ковер». В них, как, впрочем, и в других, мы находим еще одну

позаимствованную у кадрили форму ‒ верчение (своеобразное балансэ) двух танцующих,

обычно кавалера с барышней. Можно было бы с полной уверенностью говорить о том, что

эта фигура позаимствована у кадрили, если бы на Мезени мы не натолкнулись на

верчение, которое местные жители выдают за свое исконное (241) и которое делается не

как обычно, взявшись как на вальс, и даже не правыми (или левыми) руками за талию, что

чаще всего встречается в деревенской практике, но взявшись правыми (или левыми)

руками на протяжении от локтя до кисти, причем кисти покоятся на лучевой кости.

Заметим, что так же на Мезени берутся руками при рукобитье на свадьбе и что, с другой

стороны, верченье не встречается ни в плясках, ни в хороводах; это и позволяет думать,

что здесь мы имеем дело с кадрильным балансэ при ныне уже забываемом народно

обрядовом соединении рук.

Впрочем, балансэ (верчение) нашло себе применение в русском, что лишает его

характера пляски и придает ему скорее характер городского танца.

Перейдем теперь к танцам, имеющим в основе фигуру «колеса». Их сравнительно

немного: «Прялиця кокориця» (или «Прялиця безделиця»), «Мельник», «Конопелка»

(один из вариантов) и «Зелено вино в кармашке». Колесо образуется следующим образом:

кавалеры или барышни соединяются правыми или, наоборот, левыми руками около

воображаемой оси, располагаясь по радиусам и, в иных случаях, имея свою пару с левой

или, наоборот, с правой руки, отчего получается в плане нечто подобное спицам колеса;

при этом вся система движется вокруг этой оси. То обстоятельство, что эта фигура

действительно похожа на колесо, что она встречается в двух танцах, исполняемых под

песни ткацкого содержания (прялка, конопля), и в одном танце, который хотя и

исполняется под гармонь, однако именуется «мельником», былая песня, очевидно,

утрачена, а в то же время не встречается в типичных городских танцах, дает все основания

думать, что это фигура деревенского происхождения и непосредственно вытекает из

производства ткацкого или мельничного.

В следующей группе основным, исходным расположением танцующих является

одна колонна. Это именно: «Застенок», «Сени» (вторая фигура почти всюду уже

исчезнувшая), «Грунька» и «Ноцка». Простейшая редакция ‒ в «Застенке»,

принадлежащем к группе «церемониальных» танцев: здесь девушки попарно в одну

колонну идут вдоль по улице, покуда, наконец, не решат повернуть назад; тогда первая

левая поворачивает налево и за нею идет (242) вся ее линия, первая правая направо ‒ и зa

нею идет вся ее линия; таким образом, некоторое время получаются четыре параллельные

линии хода: две внутренние вперед и две внешние назад; назад идут также попарно,

покуда не решат идти обратно; в результате, собственно, получаются две восьмерки,

впрочем, настолько растянутые, что они и не ощущаются; зато настолько долго девушки

идут в одну колонну, что эта последняя и характеризует фигуру «Застенка». Некоторое

развитие этого мы видим в «Ноцке», в которой расходящиеся пары доходят только до

конца колонны, где и меняются местами, после чего снова идут вперед.

В «Сенях» каждая крайняя пара образует ворота, в которые проходят все остальные

пары, в «Груньке» (в четвертой фигуре) пары берутся за две руки и попеременно то

подходят под соседнюю, то пропускают следующую под свои воротца. Эту фигуру со

всеми ее разновидностями, очевидно, также следует считать вполне самостоятельной и

вытекающей из обыкновения прогуливаться попарно; и очень сомнительно, чтобы здесь

сказывалось влияние позднейшей котильонной фигуры или полонеза.

Следующая группа танцев и «игрищ» объединяется расположением участников

в две шеренги; сюда относятся: «А просо мы сеяли» (так как на севере не знают проса, то

обычно поют: «а мы росу сеяли»), «Кáлина да мáлина», «Пошла в тὸнец», «Молодка

молодая», «Во саду девки гуляли», «Вдоль по травоньке» и, наконец, первая фигура

«Груньки». «Просо» дает возможность истолковать эту форму: содержание песни,

антифонность ее исполнения в связи с летописным повествованием о первобытных

формах брака у славян достаточно убедительно говорят за то, что в данном случае две

сходящиеся и расходящиеся шеренги хореографически воспроизводят брачный

обрядовый момент. Однажды усвоенная, эта форма затем применяется и в других танцах.

При этом только в «Молодке молодой» эта основная форма видоизменяется ‒ именно

танцующие располагаются в две шеренги парами, как в кадрили, причем пары одной

шеренги делают воротца, а пары второй ‒ подходят под них. Чисто танцевально

развивается она и в «Груньке». Воротца являются, подобно балансэ, одной из форм очень

распространенных не только в деревенских танцах, но и в деревенских играх (игра в

«Золотые ворота»). В остальных же танцах в две шеренги неизменно сохраняется

антифонный характер, и притом все они имеют склонность к развитию драматического

элемента, именно к воспроизведению текста исполняемой песни, что заставляет

характеризовать эту форму как форму исконную и «игрищную» по преимуществу.

К седьмой группе относятся танцы, которые в плане зарисовывают цифру 8. Их,

собственно, только два: «Конопелка» (один из вариантов) и «Егорий»; хождение

восьмеркой встречается еще и в «Я качу по блюдечку». «Конопелка» и «Егорий», в

сущности, один танец, разные только песни. Такой же танец бытует в прионежском краю,

где называется «Шестеркой» (называется так по числу танцующих) (зарисован и описан

Лысановым в Досюльной свадьбе). Все они представляют собою разновидность русского;

по крайней мере, исполняются с русским па; при этом или кавалер следует за барышней

(243) (в «Шестерке»), или, наоборот, барышни за кавалером (в «Конопелке» и «Егории»).

Несомненно, это фигура самобытная, деревенская. Сомнительно, чтобы она также

происходила от ткацкого производства, и вероятнее всего, что она развилась из простого

хождения кругом; при быстром движении русским утомительно двигаться по кругу в одну

сторону; отсюда и делается, собственно, два круга ‒ один направо, другой налево.

Таким же развитием круга является фигура змеевидно изогнутой линии. Аналог мы

находим в «вояже» в городском котильоне. Благодаря ограниченности площади,

отводимой под танцы, цепь танцующих изгибается и вьется вне всякого плана и системы.

Подобных танцев записано на Мезени два, собственно один ‒ «Улком шла» и «Хожу я

гуляю вдоль по короводу». Идя изгибающейся линией, женщины просто ходят в такт, а

кавалеры выделывают русское па.

Остается еще коснуться самой излюбленной на Мезени формы ‒ круговой. В

своем исследовании о выразительных средствах религиозно-мистических сектантов

Коновалов очень остроумно и правильно объясняет происхождение круговращательного

движения чисто механическим путем. И действительно, вряд ли сейчас можно

возвращаться к старой мифологический теории и символическому истолкованию.

Круговая форма самая распространенная. Она, как и двухшеренговая форма, склонна

развиваться именно в сторону драматизации, а не орнаментализации. Типичные варианты

‒ это окружность в чистом виде или с одним-двумя, редко бὸльшим числом корифеев

посередине. Берутся обычно просто за руки, реже за две конца платочка. Дважды нам

удалось найти осложнение самой окружности в виде того, что в котильоне называется

корбейль, причем эта последняя делается то внутрь круга впереди, то вне круга, за

спинами участников. Итак, круговые формы почти исключительно игрищные. Игрище

заключается в воспроизведении текста поющейся песни. Корифей обычно входит в круг, к

нему присоединяется второй, к ним третий и т. д. В «Розочке» ‒ игрище на свадебную

тему ‒ в круг выбирается длинный ряд свадебных персонажей, вследствие чего

образуются две окружности.

Круговые танцы следующие: «Из-под вязу было вязу», «Подговаривал Иван»,

«Капуста», «Чижик», «Розочка», «Хожу я гуляю вдоль по короводу», «Утеночек»,

«Береза», «Еще кто ходит по городу», «Лен», «Мы которому святителю молились»,

«Семеро детей».

Одной из разновидностей кругового танца следует считать и стояние «столбами».

Девушки стоят собственно попарно, причем каждая левая постепенно примыкает к

следующей по левую руку паре. Кроме «церемониальных столбов» на Мезени есть еще и

обычная игра в столбы, очень схожая с обрядовым танцем.

Каков же сюжет игрищных танцев? Обычно в основе это отношения между

парнями и девушками, и все сводится к выбору себе пары. Но этот момент всегда бывает

осложняем, например, тем, что девушки собирают цветы, вьют венки, пускают их на воду,

парни поднимают, девушки осматривают (244) каждая своего парня. Или ‒ парень входит

в круг, прихорашивается, кланяется девушке, одаривает ее, и если она все же сказывается

неприступной, приходит к ней с плеткой. Так как пар надо перебрать много, то развязка

для каждой из них крайне проста ‒ пара или просто вдруг уходит, или девушка сперва

выгоняет парня, а затем выходит и сама. Все действия крайне реальны по выполнению, но

в то же время исключительно схематичны ‒ обычный «схематический реализм»

крестьянского театра. Итак, сюжет вообще бытовой.

К числу круговых форм, собственно, относится и русский, здесь значительно

выветрившийся. При этом роль самой окружности сходит на нет, вплоть до того, что

просто-напросто образуется в сторонке толпа, и все внимание обращается на кавалеров,

тщательно отбивающих дробь и пристукивающих каблучками. Кавалер, поплясав немного

один, выбирает барышню, и они оба описывают окружность по часовой стрелке, причем

каждый из них еще вращается вокруг своей оси влево назад, т. е. правым плечом вперед.

Барышни никакого па не делают и лишь переступают с ноги (245) на ногу в такт музыки.

Что же касается кавалеров, то они сыпят дробью и пристукивают, как сказано выше,

каблуками об пол, причем руки висят плетьми на плечевом суставе и только изредка

поднимаются, чтобы поправить шапку иди сделать какое-то несколько ухарское

движение. Походив так, долго вертятся, о чем речь была выше. Вникая в смысл этого па,

невольно приходишь к убеждению, что это или воспроизведение па «заиньки», т. е.

подражание движению животного, или плясовое воспроизведение исконного

земледельческого трудового движении ‒ разбивание кочек земли, втаптывание зерен и т.

п. Впрочем, этот русский нельзя характеризовать, не сопоставляя ею с многочисленными

русскими, именовавшимися обыкновенно «голубцами» и состоявшими в том, что в пляске

воспроизводилось ухаживание парня за девушкой: она скользит и не дается ему, а он

изощряется перед нею в ухаживании и старается прельстить ее ловкостью па,

выделываемых ногами. Полную аналогию мы находим в кавказских танцах ‒ в лезгинке,

кабардинке и др. Движение ног в русском, быть может, позаимствовано у востока или,

вернее, общо с движениями ног грузин и других горских племен. Но в лезгинке все

движение пляшущего воспроизводят воинственные движения, преследование некоего

врага, погоню, в данном случае за женщиной (246), которой кавалер добивается. И вся

пантомима сводится к игре кинжалам. В нашем земледельческом мирном быту никакое

оружие и не могло себе найти места; что же касается па, то оно либо опростилось и

огрубилось, либо слилось с движением или заиньки, или земледельческим.

Русский сейчас потерял исконный характер эротического танца. Только описание

пляски Берхгольцем (Дневник Камер-Юнкера герцога Голштинского при Петре I)

проливает свет на эротическое прошлое русского голубца. И вот исключительно

интересно, что на Мезени нам удалось не только записать, но и заснять на кино этот

некогда описанный Берхгольцем танец. Называется он здесь танцем «козла» и

исполняется обычно только мужчинами, да и то в пьяном виде. Заключается он в

воспроизведении русским па под гармонь очень недвусмысленного ухаживания парня за

девкой, оканчивающегося грубым и довольно любовно и разнообразно разработанным

воспроизведением коитуса. Это приводит нас к мысли о том, что голубец и русский (в его

Мезенской редакции) представляют собою не более как облагороженную сокращенную

редакцию эротического танца типа «козла».

(247) Задержимся еще несколько на тех «церемониальных» танцах, о которых мы

говорили выше. Называются они здесь «петровшинами», хотя исполняются не только в

Петров день, но и вообще во все летние большие праздники: Троицу, Иванов день, Петров

день, Ильин день и др. Они состоят из трех: столбов, кругов и застенков. Исполняются в

старинных нарядах ‒ в повязках или «кустах», в парчевых или шелковых штофных

сарафанах или «гарнитурных» платьях, в «коротеньках» и в длинных шелковых шалях.

Участвуют взрослые девушки и молодки по первому или второму годам. Смысл

«петровшины», по-видимому, в показе. Это своеобразные смотрины невест. Длится

«петровшина» часа 2-3 и исполняется почти без песен.

Различных танцев на Мезени экспедиция записала свыше сорока, не считая танцев

городских. Многие из них засняты на кино. Формальный их анализ убедительнейшим

образом говорит о процессе их образования. Одни, несомненно, вылились из движений

производственных, утилитарных путем их орнаментального развития; другие – сложились

путем комбинирования наиболее (248) распространенных форм, к числу которых

относятся: круг, две шеренги, одна колонна, воротца, верчение, колесо, прямоугольник и

немногие другие.

Танец вообще относится к разряду искусств театральных. Что же касается танцев

хороводных, игрищных, то они примыкают к играм, именно к играм драматическим, и тем

самым 1) подчеркивают театральную природу хореографического искусства и 2)

проливают свет на один из путей развития театра в современном нам смысле.

А. Ф. КУКИН, В. А. ЛАПИН

К ПРОБЛЕМЕ РУССКИХ ХОРОВОДОВ

Важность русских хороводов для нашей

народности столь велика, что мы, кроме

свадеб, ничего не знаем подобного.

И. П. Сахаров

Сказания русского народа

Трудно назвать более известное и яркое явление традиционной русской культуры,

чем хоровод. Многократно воспетый в русском искусстве, литературе и поэзии, хоровод

уже давно стал в общественном сознании одним из национальных символов. В то же

время трудно выделить такой объект гуманитарно-исторического знания, который при

всей своей кажущейся простоте и очевидности предоставлял бы столько сложностей и

противоречий. Свои концепции хороводов возникали почти в каждой области

фольклористики. Хороводы рассматривались как обрядовые формы с архаичной солярной

Опубликовано: Народный танец. Проблемы изучения: сб. науч. тр. Санкт-Петербург:

ВНИИ, 1991. С. 11‒29

символикой; как отражение космогонических представлений о смерти-возрождении или

отзвук аграрной магии и инициальных девичьих обрядов; как «первородные»

синкретические действа; как переходная форма от песенной лирики к народному театру;

как развлечение, игра ‒ компонент молодежных игрищ и бесед и т. д. Не меньший интерес

представляют классификационные опыты фольклористов, особенно филологов, над

бесконечно и неуловимо подвижным песенным материалом хороводов. Но даже

искусственно отделенные от обрядово-бытового

контекста, песенные тексты не

раскладываются по классификационным полочкам без остатка. И каждая локальная

традиция заново (для исследователя) осмысляет материал, вычерчивая свой профиль

распределения его между основными способами проявления творческого потенциала и

«праздничным рельефом года» (выражение Е. Васильевой).

Одна из исследовательских трудностей ‒ соотношение понятий «песня» и

«хоровод». Три общепризнанных песенных жанра ‒ хороводные, игровые и плясовые ‒

вроде бы соответствуют трем основным формам исполнения: хороводу, игре, пляскетанцу. Это исходное соответствие фиксирует, в частности, Е. М. Рогачевская, справедливо

рассматривая три названных жанра (или «песенных цикла») в качестве составных, частей

«единого песенно-игрового комплекса»1. Однако чем сосредоточеннее вдумываешься в

эту триаду, тем яснее становится ее неоднородность, неоднопорядковость. Игра, танец и

песня (в широком значении ‒ музыка) ‒ это, так сказать, субстратные фундаментальные

слои традиционной культуры, сопоставить с которыми можно только, вероятно, обряд.

(Не будем сейчас уходить еще глубже в историю и добираться до мифа, хотя он уже

совсем близко: по концепции Л. М. Ивлевой, «значительная часть обрядов предстает

перед нами как мифология, актуализируемая в игровой форме», которая изначально и

всегда присуща обряду2). Хоровод же, включенный в этот ряд, начинает неуловимо

вибрировать и мерцать. Не случайно именно это и происходит даже в наиболее

интересной по общему замыслу и точной в некоторых формулировках работе Е. М.

Рогачевской. Как только автор намечает более подробную классификационную

дифференциацию материала, опираясь на постулируемую триаду, так все явственнее

категория «хоровод» начинает распадаться на всякого рода промежуточные и смешанные

типы, связанные либо преимущественно с игрой, либо преимущественно с танцем. Вполне

закономерно перспективу наиболее подробного уровня «классификации хороводов» автор

видит в «систематизации хороводных игр»3.

«Песенно-игровой комплекс» имеет еще одно, более нейтральное, но именно

поэтому пока что, может быть, наиболее точное название – «песни, связанные с

движением». Думается, для верного понимания сути хороводов мало фольклорноэтнографического, этномузыковедческого и даже театроведческого изучения ‒ наряду со

всем перечисленным требуется еще профессиональный анализ характера их движенческой

пластики. Но это в отношении русских хороводов как раз разработано в наименьшей

степени. Вылавливая и суммируя отдельные наблюдения (иногда очень тонкие и точные)

из исследований, главным образом, фольклористов-филологов и этномузыковедов, А. А.

Соколов вынужден, например, не однажды констатировать недооценку ими «самого

танца, его собственной значимости, функциональной и эстетической», явное или

подспудное желание «свести хоровод к хороводной песне» и, таким образом, «видеть в

танце некое не столь уж обязательное дополнение к слову и музыке»4. Впрочем, А. А.

Соколов формулирует и важнейшую проблему: необходимость разграничения танца и

игры в пределах одного явления. Он констатирует «обязательность ритмической

организации для танца ‒ и значительно большую свободу в этом отношении игровых

движений, в той или иной мере не утративших еще внешнего подобия жизненному

прототипу, развивающихся по иным, чем танец, законам. Различие в отношении к ритму ‒

вероятно, существенный признак для разграничения игровой и танцевальной стихий»5.

Хороводы глазами этнохореолога

Прежде всего попытаемся совокупно и по возможности кратко изложить все то, что

известно о хороводах с интересующей нас стороны6.

1. Все без исключения хороводы представляют собой массовое действо, участники

которого двигаются под песню. Передвижение может осуществляться и в виде процессии,

и двумя противостоящими группами, в замкнутом кругу или разомкнутой цепью, которая

либо образует четкие фигуры, либо движется без конкретного плана по произвольному

выбору ведущего. Возможны переходы от одной пространственной формы к другой,

например, замкнутый круг трансформируется в цепь и обратно, процессия завершается

образованием круга. Участники хоровода могут держаться за руки (чаще всего в

разомкнутых цепях), а могут двигаться обособленно.

2.

Хороводные песни различаются по темпу исполнения. Медленные песни

обычно сопровождаются нетанцевальным хождением, скорые (или быстрые) ‒ пляской,

которая состоит из дробей ногами, взмахиваний рук, хлопков в ладоши и т. д.

3.

В хороводах медленного темпа участники нередко двигаются парами.

Передвижение парами встречается в хороводах-процессиях (распространенных на

Русском Севере), обычных круговых и так называемых «фигурных». В хороводах скорого

темпа продвижение парами не зафиксировано. Исключение составляют лишь быстрые

хороводы юго-западных областей России, в которых мужчина иногда движется спиной по

кругу, обращаясь лицом к следующей за ним женщине. Принцип цепочки при этом не

нарушается.

4.

Под игровым хороводом чаще всего подразумевается действо, в котором хор

движется по кругу, а в центре круга «персонажи» хороводной песни «разыгрывает» ее

сюжет. Разыгрывание может быть не слишком драматизированным и включать лишь

периодические поклоны действующих лиц друг другу в паузах между обычным

хождением в центре круга. Известны примеры, когда выходящие в круг проявляют

большую активность: от весьма условных манипуляций с платком, используемых для

передачи содержания песни, до развернутой пантомимы. Другой тип игрового хоровода

демонстрирует последовательность действий-иллюстраций, которые выполняются всеми

участниками хоровода (например, «Ленок»).

5.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу «фигурные» или

«орнаментальные» хороводы (или «хороводы с элементами изобразительности»), в

которых траектория передвижения участников образует ломаные, извивающиеся или

переплетающиеся линии7.

6.

Во многих областях России игровой хоровод предваряется так называемой

«наборной» песней, а заканчивается «разводной» («разборной»), причем первая

сопровождается передвижением поющих в виде постепенно пополняющейся процессии

или цепочки. Завершается игровой хоровод пляской, идущей сразу же за короткой

«разводной» песней. Хороводное действо, таким образом, может быть многосоставным8.

Приведенные данные демонстрируют, на наш взгляд, чересчур широкое

толкование термина «хоровод», содержание которого распространяется на различные

явления танцевального и игрового порядка, которые с хореографической точки зрения

существенно различаются и не могут быть сведены к одному понятию. Например, и

курские «кривые танки», и северные «ходечи», и подмосковные хороводы с

«разыгрыванием» считаются хороводами. При этом первые ‒ по существу пляски, в

которых танцоры движутся извивающейся цепочкой, вторые ‒ торжественные процессии,

участники которых передвигаются парами с помощью обыкновенных нетанцевальных

шагов, а третьи ‒ игровые действа, где единственным хореографическим элементом

является пространственная форма ‒ круг. Почему же столь разные и по внешним

признакам и по народной терминологии явления называются исследователями одинаково?

Чтобы как-то прояснить сложившуюся ситуацию, мы должны уточнить, какие из форм в

огромном корпусе русских хороводов могут без особых оговорок и натяжек стать

предметом этнохореологического исследования, иначе говоря, являются танцами по

существу, как вид искусства.

В современной литературе нет единого и лаконичного определения танца.

Используя ряд теоретических положений авторитетного хореолога Роберта Ланге, можно

сказать, что танец ‒ это совокупность взаимосвязанных и мотивированных пространственных и временных качеств движения; из этой совокупности и развивается форма

танца9. Если спроецировать это определение на все известные русские хороводы, то из

них придется исключить абсолютное большинство хороводов с «разыгрыванием», а также

все хороводы-процессии. Действительно, те и другие, имея пространственную форму (а

точнее, только часть ее ‒ траекторию передвижения), не содержат организованных

временных единиц. Отсутствует, таким образом, одна из двух составляющих

танцевальной формы ‒ ритм танца.

При всей тонкости замечания Н. М. Бачинской о том, что «для медленных

хороводов характерна несогласованность ритма движения, поступи участников хоровода

с ритмом и темпом напева»10, следует все-таки считать ошибочным отождествление

понятий «ритм движения» и «ритм танца». Безусловно, у хороводной поступи, т. е. почти

обычной ходьбы, есть свой ритм, но это прежде всего ритм физический, регулируемый

дыханием певцов, отчасти хороводным «этикетом» и лишь в весьма опосредованно ‒

общим характером песни, а потому, естественно, не совсем согласованный с ритмом

напева. Танцевальный же ритм обязательно образует ритмические регулярности в виде

пусть даже простейших ритмических моделей. Регулярности эти могут быть как

метрического (количественного), так и акцентного (динамического) типа. Хороводы ‒

шествия и хороводы с «разыгрыванием», т. е. медленные хороводы, не демонстрируют

каких-либо устойчивых пространно-временных отношений и повторяющихся структур и,

строго говоря, не могут рассматриваться в качестве танцев11.

Зато полностью отвечают понятию танца быстрые или плясовые хороводы.

Двигаясь цепочкой или по кругу (построение парами исключается), участники хоровода

дробят ногами. Кроме того, если танцоры не держатся за руки (что бывает очень часто), то

движения головы, плеч, рук, торса могут быть активными и сложными по координации.

Скорые хороводы зафиксированы нами, в частности, на территории Гдовского района

Псковской области. В зависимости от конкретной песни они могут исполняться по кругу

или «змейкой». По траектории и способу ее «вычерчивания» хороводы-змейки почти

аналогичны кривым танкам Белоруссии и соседних с ней районов России (ведение

цепочки лидером с более рельефной и свободной танцевальной партией, периодические

остановки и т. д.). Ввиду того, что гдовские хороводы представляют для нас

исключительный теоретический интерес и еще не описаны в литературе, остановимся на

них подробнее.

Исполняются они ограниченным числом хороводниц в небольших кружках.

Кроме того, эти хороводы одновременно являются и свадебными песнеплясками ‒ о

соответствующих песнях могут сказать «хороводная» и «свадебная». Дробь, которую

исполняют участники хоровода, называется «частой дробью» («дробить частенького»,

другой термин ‒ «ходить уточкой»). Состоит она из трех элементов, которые произвольно

чередуются в ходе пляски, объединяясь в серии разной длины. Основные элементы дроби

представлены сравнительно медленными рессорными шагами (каждый шаг

сопровождается двукратным сгибанием и разгибанием коленей), более быстрыми

приставными (по принципу простого бранля: шаг-приставка) и мелкими дробными

шагами, которые объединяются в группы по четыре с небольшим акцентом на первом

шаге, отделяющем одну группу от другой. По длительности один рессорный шаг равен

двум приставным и четырем дробным. Таким образом, соотношение единичных

кинетических элементов образует временную пропорцию 1:2:4, что позволяет танцорам в

ходе пляски легко заменять один элемент другим. С помощью группировки элементов в

ткани танца возникают ритмические структуры, выстраивание и соотнесение которых

происходит на уровне песенной мелострофы или ее частей (соответствующих стиху или

полустиху).

Гдовские скорые хороводы демонстрируют определенный тип танцевальной

импровизации, главные моменты которого ‒ секвенционное изложение материала

(чередование коротких и длинных серий различных по длительности шагов) и

количественный характер ритмики (образование ритмических формул только на основе

соотношения длительностей). Если судить об архаичности частой дроби весьма

затруднительно (несмотря на то, что, по крайней мере, два ее элемента ‒ рессорные и

приставные шаги ‒ широко распространены во всем мире и встречаются также в

древнейших культурах), то оригинальность и вместе с тем исключительность для

европейской традиции такого типа импровизации несомненны.

Во-первых, отметим, что европейскому танцу неизвестны примеры согласованной

коллективной импровизации. Но даже рассмотренная отдельно, импровизация каждого

участника гдовских скорых хороводов не имеет аналога в европейском фольклоре. В

систематике хореографических структур, разработанной Д. Мартином и Е. Пешоваром и в

настоящее время общепризнанной, наименьшей и неделимой единицей танца является

кинетический элемент ‒ кинема. Кинемы складываются в кинетические группы и

кинетические секвенции. Последние образуются тогда, когда кинетический элемент

создает независимую единицу с помощью идентичного или симметричного повторения.

За секвенцией через ряд промежуточных стадий следует мотив ‒ наименьшая органическая единица танца, которая характеризуется, кроме повторяемости, структурной и

ритмической завершенностью. Мотив отличается от секвенций не только наличием

заключения (хотя могут быть и открытые мотивы), но и тем, что имеет более сложную

опорную конструкцию и опорный ритм. Самые простые мотивы содержат не менее трех

кинетических элементов (в рамках мотива они называются мотивными), а по

длительности, как правило, равны четверти музыкального периода12.

Сольные танцы народов Европы (венгерские, шотландские, баскские и др.) в

основном состоят из мотивов, хотя в их ткани и присутствуют более однородные

структуры ‒ кинетические группы, секвенции и отдельные кинемы. Тип импровизации в

них преимущественно мотивный. Кроме того, ритмика сольных танцев акцентна, причем

наблюдаются как динамические акценты, так и темповые (агогические).

Хотя теория акцентности в этнохореологической литературе, ввиду сложности

вопроса, разработана слабо, в самом общем смысле можно сказать, что структура мотивов

(наличие начальных формул, заключений, пауз, перемены опоры и т. д.) благоприятствует

появлению акцентности.

Если в свете изложенного рассмотреть любую отдельную импровизацию в

гдовских скорых хороводах, то станет ясно, что серии различных по длительности

шагов формируют кинетические группы и секвенции. Сами же шаговые элементы

частой дроби не приводят к образованию в танце мотивных структур, поскольку

характеризуются только одной формой опоры ‒ переменной (шаги правой и левой

ногами постоянно чередуются). Кстати отметим, что опорная конструкция

является основным критерием систематизации мотивов. Тем не менее и в гдовских

импровизациях мы обнаружили структуры мотивного типа, которые опреде лили

как «потенциально мотивные». Рассмотрим одну из них:

.Эта

последовательность имеет заключение и отделена от других структур танца

паузой. Она занимает четверть строфы песни и состоит из трех элементов.

Наконец, она демонстрирует две формы опоры (из трех возможных) ‒ переменную

и парную (последний элемент в формуле ‒ акцентированный прыжок на две ноги).

Все это и позволяет рассматривать приведенную последовательность как

потенциально мотивную. Настоящим мотивом она не может стать и потому, что

появление ее в танце случайно.

Подобные более сложные секвенции в гдовских хороводах встречаются крайне

редко, причем только у тех танцоров, которые известны как мастера сольной пляски. По-

видимому, у них иногда возникает желание (может быть и бессознательное) разорвать

однородную ткань танца, что возможно лишь с привнесением нового элемента, в данном

случае ‒ прыжка на обе ноги. Таким образом, исключение и здесь подтверждает правило

особой специфики и своеобразия секвенционного типа импровизации в гдовских скорых

хороводах.

Исследования, проведенные нами в Ленинградской и ряде районов Псковской

области, на территории русско-белорусского пограничья, материалы, полученные с

помощью наблюдения и киносъемки на этнографических концертах, наконец, данные

источников свидетельствуют о том, что гдовская частая дробь и тесно связанный с ее

спецификой тип импровизации ‒ отнюдь не узколокальное явление. Например, на

территории русско-белорусского пограничья целый ряд свадебных песен сопровождается

пляской, в которой с небольшими изменениями присутствуют те же три шаговых

элемента гдовской частой дроби. Рессорные шаги здесь могут постепенно переходить в

раскачивание, а затем и в прыжки на двух ногах в том же ритме, а вместо частого

четырехшага исполняется переменный трехшаг ‒ возможно, под влиянием исключительно

популярней в этом регионе польки. Хотя трехшаг в целом не меняет ритмического

соотношения элементов дроби, исполнители свадебных песнеплясок применяют его

редко, пытаясь по возможности исключить акцентность. (Наличие паузы после каждого

трехшага приводит к появлению акцента на третьем шаге.) Отметим еще один

существенный момент: свадебные песнепляски чаще всего исполняются без продвижения,

практически на одном месте. Несмотря на это, танцевальная импровизация, отличаясь

лишь деталями, в главном идентична гдовской. К сказанному добавим, что в ряде

деревень русско-белорусского пограничья удалось зафиксировать точно такие же

импровизационные пляски во время исполнения календарных песен.

О достаточно широком распространении частой дроби и секвенционного типа

импровизации свидетельствует А. В. Руднева. Рассматривая две основные ритмические

формулы русской народной пляски ‒ «в две ноги» (

) и «в три ноги» (

), она

отмечает, что «в плясках с ритмом

наблюдается частое суммирование мелких долей

в более крупные

=

на притоптывании и хождении. В плясках с ритмом

наблюдается еще более частое дробление восьмых

=

»13.

Танцевальные шаги с ритмом

и

(а именно о них идет речь) есть не что

иное, как второй и третий элементы шаговой триады гдовской частой дроби ‒ приставной

шаг (в случае небольшого сгибания коленей на первом шаге он называется

«припаданием») и частый четырехшаг. Что же касается более медленных в сравнении с

ними рессорных шагов, о которых автор ничего не сообщает, то на них даже специалисты

из-за привычки видеть танцевальные элементы лишь в более или менее дробных шагах не

обращают обычно никакого внимания. А между тем рессорные шаги присутствуют

практически везде, в каждой русской пляске. По мнению А. В. Рудневой, танцевальные

шаги с ритмом

и

получаются путем дробления или суммирования основных

ритмических формул. Однако вряд ли танцоры в ходе исполнения круговой пляски могут

по своему желанию менять ритм основных шаговых элементов. Опыт показывает, что в

сольных танцах только выдающиеся исполнители могут изменить конкретный элемент

или мотив и тем самым создать новый непосредственно в процессе пляски. Это

подтверждают и наши наблюдения сольных русских плясок. Если же такое правило

существует, то оно тем более приложимо к коллективным танцам, пусть даже

импровизационным, где усилия каждого из участников направлены на общий результат.

Таким образом, представляется очевидным, что все приведенные А. В. Рудневой

ритмические формулы, а вместе с ними и соответствующие элементы пляски должны

рассматриваться в качестве основных. Но если среди них и есть производные элементы,

то таковыми, по нашему мнению, скорее всего могут быть шаговые комбинации «в две

ноги» и «в три ноги». Действительно, если исполнить только первые три шага частой

четырехшаговой серии, то получится комбинация «в три ноги»:

__

. При этом

небольшой акцент, которым отделяется один четырехшаг от другого, сохранится и даже

усилится благодаря наличию паузы (более точная запись ритма «в три ноги» с

хореографической точки зрения ‒

). А комбинация «в две ноги»

(или точнее ‒

) получится, если вести отсчет с третьей доли или третьего шага. Перенос же акцента

мог произойти в результате практики контрастного сопоставления ритма одной и той же

формулы. Такой прием отмечается в курских и белгородских плясках, где он имеет даже

специальное название «пересек»:

. Что же касается шаговых элементов

гдовской триады, то и в курских танках и карагодах, и в белгородских круговых плясках

они встречаются не реже шаговых комбинаций «в две» и «в три ноги», что подтверждают

и наблюдения самой А. В. Рудневой 14.

Итак, элементы гдовской частой дроби присутствуют в хореографических образцах

различных районов России, представляющих огромный ареал ‒ от Ленинградской до

Курской и Белгородской областей и северных районов Белоруссии. Кроме того, мы уже

отмечали, что они принадлежат не только быстрым хороводам, но и свадебным и

календарно-обрядовым песнепляскам. Нам также удалось зафиксировать целый ряд

сольных плясок, в которых роль элементов частой дроби была весьма значительной. И

хотя сольные пляски требуют отдельного рассмотрения, отметим пока один

существенный факт: элементы частой (теперь мы можем сказать, и хороводной) дроби

встречаются преимущественно в плясках тех исполнителей, которые всю свою жизнь

прожили в деревне и не имели поэтому непосредственных контактов с городской

культурой.

Попробуем определить, какое место могли бы занять быстрые хороводы в ряду

известных европейских народных танцев. Напомним, что русские скорые хороводы

импровизационны, что число шагов-элементов в них ограничено, что основные шаговые

элементы представляют собой триаду, кинемы которой образуют временную пропорцию

1:2:4, что способ импровизации в скорых хороводах секвенционный, а именно ‒ элементы,

следуя друг за другом сериями разной длины, образуют ритмические группы, которые

выстраиваются в пределах песенной строфы или ее части. Наконец, мы говорили также и

о том, что европейскому танцевальному фольклору импровизационные групповые формы

неизвестны. Тем не менее осмыслить русские скорые хороводы в контексте европейского

народного танца полезно для того, чтобы понять сущность русского хореографического

фольклора.

Отметим вначале, что единой и общепринятой классификации европейских танцев

нет. Поэтому рассмотрим здесь общие принципы одного из известных методов

систематизации,

который

разработан

признанным

главой

венгерской

15

этнохореологической школы Д. Мартином . Кратко суть его метода состоит в следующем. В основу систематизации положены два признака. Первый вытекает из того

реального факта, что все танцы (и не только европейские) являются сольными, парными

или групповыми (коллективными). Последние могут исполняться парами, из чего следует, что существует и 4-я группа ‒ коллективные парные танцы. Второй признак

учитывает степень свободы танцоров в обращении с хореографическим текстом, и с этой

точки зрения танцы делятся на регулярные и нерегулярные (иначе ‒

регламентированные, т. е. танцы с каноническим текстом, и импровизационные).

Сопоставление этих критериев дает достаточно объективную картину танцевальных

типов, или, по Д. Мартину, жанров. Теоретически можно предполагать, что таких жанров

должно быть восемь. Однако в Европе отмечены только пять: отсутствуют сольные

регламентированные танцы, а так же, как уже отмечалось, коллективные

импровизационные. Что касается групповых парных танцев, то они, очевидно, могут быть

только регламентированными.

Появление и распространение различных типов танцев в Европе связано с

преобладанием тех или иных жанров в различные периоды ее истории. В средние века

доминировали древнейшие коллективные танцы, «цепочные» и «круговые» («chain» and

«round»), в эпоху Возрождения ‒ сольные мужские и свободные парные, в последние дватри столетия ‒ парные регулярные, в том числе и групповые парные.

Цепочные и круговые танцы были развиты и сохранились до нашего времени

прежде всего на Балканах, хотя остатки этих древнейших форм можно обнаружить во

многих европейских странах (чаще, впрочем, в детских играх)16. Болгарские, македонские,

сербские хоро и коло ‒ танцы регулярной структуры, с мотивным, членением. Количество

мотивов минимально. Один мотив или комбинация из двух-трех мотивов исполняются

всеми танцорами в кругу или цепи в течение всего танца или его части. Более свободна

партия ведущего (иногда замыкающего) цепочку, но лишь в деталях, без существенного

изменения мотива17. Эти балканские танцы и представляют в настоящее время жанр

регламентированных коллективных танцев. С другой же стороны, совершенно не ясно,

как выглядели европейские цепочные и круговые танцы средневековья, были ли они,

подобно балканским, только регламентированными или среди них встречались и

импровизационные формы.

Русские скорые хороводы объединяет с балканскими круговыми и цепочными

танцами пространственная форма (круг, цепь), исполнение под песню, достаточно

быстрый темп, позволяющий плясать, а не ходить, наличие в цепочных формах лидера,

ведущего цепь (кривые танки, хороводы-змейки). Отличие же касается самой

танцевальной структуры и способа ее реализации. Если цепочные и круговые танцы

Балкан регламентированы и содержат структуры мотивного типа, то русские плясовые

хороводы импровизационны и состоят в основном из кинетических секвенций и групп. Из

всего изложенного следует, что русские скорые хороводы могут рассматриваться в

качестве цепочных и круговых танцев нерегулярной структуры и, таким образом,

заполнять одну из жанровых лакун в общеевропейской этнохореологической систематике.

Однако в самом этом жанровом определении кроется известное противоречие.

Ведь цепочные и круговые танцы называют еще и коллективными, общинными, а

нерегулярность, импровизационность означают наличие индивидуальных черт,

определенной степени свободы. Противоречие это разрешают сами танцоры, и опорой в

этом им служит уже рассмотренный нами тип импровизации, смысл которой ‒ не в том,

чтобы противопоставить танцевальные партии, а в том, чтобы соотнести их. Так,

например, если в гдовском хороводе одна из участниц начинает «дробить частенького», т.

е. исполняет длинную цепочку четырехшаговых секвенций, то другие в это время

стараются плясать с помощью менее дробных шагов, тем самым как бы уходя в тень.

Такой прием позволяет, с одной стороны, более рельефно изложить свой материал

каждому танцору, а с другой ‒ сократить число ритмических наложений-дублирований в

танце, сделать его более разнообразным по ритму. Высокая степень координации в

нерегулярных круговых и цепочных танцах, тесно связанная с их структурными

особенностями, выступает в качестве фактора, выравнивающего коллективные и

индивидуальные начала этого танцевального жанра.

Добавим, что «определенные танцевальные образования употребляются в

определенных социальных ситуациях»18.

Определив хороводы скорого темпа как круговые и цепочные танцы нерегулярной

структуры, обратимся теперь к проблеме общей классификации русских хороводов.

Очевидно, что весь корпус хороводов можно разделить на две группы: танцевальные

хороводы, представленные импровизационными круговыми и цепочными танцами, и

нетанцевальные, в которых отсутствует важный признак хореографической структуры ‒

ритм танца. Среди нетанцевальных хороводов можно выделить хороводы-процессии (или

хороводы-шествия), в которых участники движутся парами обычными шагами по

определенной, установленной траектории, и хороводы-игры. Главная разновидность

последних ‒ хороводы с разыгрыванием, характеризующиеся наличием «хора» и

«актеров», которые своими пластическими действиями призваны передать или

«проиллюстрировать» содержание песни. К игровым хороводам следует отнести также

образцы, в которых участники или выполняют по очереди одно действие (например,

завивание или развивание капустки), или все вместе ‒ несколько действий (например,

последовательные стадии обработки льна в хороводе «Ленок»).

Безусловно, такая классификация является еще очень общей. В ней не учтены,

например, формы, возникающие в результате взаимовлияний основных групп хороводов.

Так, Н. М. Бачинская приводит описания танцевальных шагов, отмеченных ею в ряде

игровых хороводов19. По нашим наблюдениям, широко известный игровой хоровод

«Вейся, капустка» может иметь характер плясового, с использованием дроби. Кроме того,

приходится помнить о том, что в русском хореографическом фольклоре присутствует не

только большое число городских бальных танцев, усвоенных и в той или иной мере

переработанных крестьянской традицией20, но и значительное число нетанцевальных

хороводов, так или иначе связанных с городской культурой. Например, игровые

общерусские хороводы «Со вьюном я хожу», «Хожу я, гуляю» и др. были привнесены на

территорию русско-белорусского пограничья (где само слово «хоровод» до начала XX

столетия было не известно) учителями церковно-приходских школ. В Гдовском районе,

где начиная с пореформенного времени местные жители регулярно отправлялись в

Петербург на «отход», бытуют так называемые «гулевые» хороводы. Вариантов их

несколько, остановимся здесь только на двух. В первом мужчины и женщины, составив

пары, ходят по кругу сначала в одну сторону, затем, после исполнения одной или двух

строф песни, в другую. Второй вариант представляет собой простое хождение участников

цепочкой по кругу, при этом они держатся за руки. При избытке людей может возникнуть

и второй круг, который движется внутри первого в противоположную сторону. Оба

варианта хорошо известны в качестве послекадрильных фигур «Большой ронд» и

«Большой променад» салонной кадрили конца XIX ‒ начала XX века.

Не исключено также, что и некоторые севернорусские хороводные процессии

сформировались под влиянием города. На первый взгляд это предположение может

показаться невероятным, но не будем забывать, что Русский Север не только

обнаруживает архаичные элементы национальной культуры, но одновременно и весьма

восприимчив к инновациям21.

Классификационно-логические и исторические аспекты

Итак, описанная на фольклорно-хореографическом материале Гдовщины и русскобелорусского

пограничья

песнепляска

оказывается

общерусским

типом,

распространенным на огромной, подчеркнем особо ‒ славяно-русской, территории, и

принадлежит собственно хороводной (в привычном представлении), календарнообрядовой и свадебной традициям. Профессиональность ее этнохореологической

характеристики подтверждается убедительностью и естественностью места быстрого

русского хоровода в общеевропейской систематике народных танцев. Прежде чем перейти

к собственно историческим аспектам проблемы, попробуем подвести итог нашим

классификационно-логическим рассуждениям.

Хореографически обоснованное разделение всего песенного материала,

«связанного с движением», на танцевальные и нетанцевальные формы дает возможность

вернуться к фундаментальным категориям традиционной культуры, о которых мы уже

говорили в связи с проблемой хороводов. Напомним, что таких категорий, на наш взгляд,

четыре: песня (шире ‒ музыка), танец, игра, обряд.

Не будем сейчас касаться соотношения слова и музыки в песне. Примем ее как

диалектически противоречивое единство, как феномен, бесспорно относящийся к

фундаментальным категориям культуры. По отношению к интересующим нас песням

оптимальным представляется подход Е. Е. Васильевой, которая использует оба названия ‒

«песенно-игровой фольклор» и «песни, связанные с движением» ‒ в качестве

взаимоуточняющих определений самостоятельного вида русского песенного фольклора22.

Неизбежно возникающую при этом неточность соответствия «игры» и «движения» нам и

нужно рассмотреть.

Очевидно, что «движение» в нашем случае выступает примерно таким же

нейтрально общим эквивалентом, как, скажем, понятие «материя» в физике. Движение как

таковое равно присуще и танцу, и игре, и обряду и потому не может быть основой

сущностной классификации. Попробуем, слегка видоизменив прием формальной логики,

обозначить логическими полукругами соотношение объемов основных понятий, о

которых идет речь.

Пояснения к схеме минимальны. Танец, пляска немыслимы вне музыки (или хотя

бы структурно организованного ритма). Объем понятия «игра» шире понятия «обряд»,

поскольку, кроме дидактики и развлечения (например, многие детские, молодежные,

спортивные игры), игра, согласно концепции Л. М. Ивлевой, является органично

присущей обряду субстанцией («игровая форма ритуальной деятельности»).

Можно предположить, что в обратной исторической перспективе перекрестие

наших четырех полусфер и есть логически-понятийное «место рождения» архаичных

обрядово-синкретических действ. Еще только предстоит длительный процесс

дифференциации и автономизации отдельных видов искусств. Но специфика фольклора и

традиционной культуры в целом такова, что этот процесс в них никогда не заканчивается.

И развиваясь в разных направлениях, различные слои и формы традиционной культуры в

той или иной мере всегда сохраняют признаки синкретизма как родовое свойство. Так же

сохраняются диффузность, способность к постоянному взаимопроникновению разных

форм традиционного искусства и, как следствие, принципиальная возможность

возникновения все новых и новых синкретически- синтетических форм.

Как нам представляется, недооценка именно этого родового свойства

традиционной культуры приводила и приводит до сих пор исследователей ко всякого рода

недоразумениям и невозможности согласовать разные точки зрения. Думается, что в

истории с русскими хороводами мы имеем дело именно с таким случаем. В самом деле,

множество авторов по-своему определяют понятие «хоровод», включая это явление в

узкоспециализированный контекст. И получается, что хоровод одновременно и «особый

вид искусства»23, и «переходная форма от народной лирики к народному драматическому

искусству»24, и один из двух жанров русского танцевального фольклора25 и что

«подлинная хороводная песня всегда игровая по происхождению»26 и т. д. и т. п. Этот ряд

можно еще долго продолжать, и каждый автор будет по-своему прав, так как все это,

действительно, есть в хороводе. Но это ‒ еще не весь хоровод. Потому что хоровод ‒ не

жанр, и не вид, и не форма. Достаточно взглянуть на предложенную выше схему, чтобы

убедиться в том, что у хоровода нет собственной субстанциональной плоти, которая бы

давала возможность выявить его жанрово-типовую структуру как вида искусства.

Сущность хоровода лежит в другой плоскости ‒ в плоскости особого типа культуры в

широком значении. На это обращает внимание и Е. Е. Васильева: «Слово «хоровод» имеет

значение фольклорно-этнографического комплекса, это тип традиционных гуляний»27.

«Хоровод» ‒ это лишь один из многих терминов, которыми в локальных русских

традициях называли весенне-летние праздничные действа: карагод, танок (кривой танок),

круги (кружки, круговина), змейка, плетень, ходечи (ходить на под песню), застенки,

столбы, улица, горка, игрище, метище, петровщина, троицкие, купальские и т. д. Даже

такой далеко не полный перечень показывает, что и сами носители народной традиции

осмысляют хороводное действо в разных его гранях, выделяя то общий характер

движения и его пространственные проекции-траектории; то место действия и календарносезонную или обрядовую приуроченность; то характерные песенные сюжеты (образы) или

композиционно-исполнительское соотношение песни с движением и т. д. Но все-таки в

целом ритуально-магическое значение и обрядовое происхождение хороводов (о чем

любят прежде всего говорить исследователи) в этой терминологии практически не

просматриваются. И это, в общем, объяснимо. Как особый тип традиционного

праздничного гулянья, каковым он предстает перед нами по описаниям и материалам

XVIII−XX веков, хоровод может быть более или менее определенно локализован во

времени. Это время − поздняя стадия существования русской фольклорной традиции,

связанная с качественными изменениями социальных условий ее развития.

К такому предположению приходят многие исследователи, хотя и высказывают

его, как правило, осторожно, со всякого рода оговорками и ссылками на древность

происхождения хороводов. Наиболее определенна, хотя и не до конца последовательна

точка зрения

Е. М. Рогачевской, которая считает, что песенно-игровой комплекс, в

состав которого входят хороводы, «сложился в русском крестьянском быту не позднее

XVIII века»28. По мнению

А. В. Рудневой, «хороводы нового слоя» (в отличие от

«старого», обрядового) «стали излюбленным видом народных развлечений с конца XVII

в.»29. Впрочем, подозрение во влиянии города на особенное распространение игровых

хороводов высказывалось еще в начале прошлого столетия, например, А. Глаголевым и И.

Сахаровым30.

Думается, что рубежом в нашем случае, как и во многих других, оказался XVII век.

Именно в этот период русской истории, открывшийся Смутным временем, начинается

активная ломка социальных структур, резкое изменение социально-ценностных

ориентаций. Для судеб русского фольклора чрезвычайно существенно, что в это время

начинается заметный рост общей численности населения и его социальной и

территориальной подвижности (вопреки окончательному закрепощению крестьянства,

узаконенному Соборным Уложением 1649 года); заканчивается, а у других групп активно

продолжается формирование особых социально-этнографических групп русского

населения; предпринимается последняя попытка оцерковления быта, следствием чего

оказалось, в частности, уничтожение скоморошества как явления русской культуры, с

одной стороны, а с другой − раскол русской православной церкви и возникновение старообрядчества; резко увеличивается ремесленно-слободское население городов за счет

крестьянства; активизируется строительство сельских церквей и окончательно

складывается церковно-приходская система, охватившая всю территорию и все

православное население страны31.

Последние два из перечисленных факторов имеют уже самое непосредственное

отношение к нашей проблеме. Дело в том, что XVII век, закончившийся реформами Петра

I, привел к возникновению специфической городской культуры, противопоставившей себя

традиционной крестьянской (чего Россия ранее не знала). Но одновременно с

формированием городской культуры начинается и ее социально-стилевое расслоение −

как следствие социальной дифференциации самого городского населения и его ценностноэстетических ориентаций. Постоянный и все усиливающийся приток сельского населения

в города, а точнее в окраинные и пригородные слободы, обеспечивал столь же

постоянную их связь с крестьянской традиционной культурой. В то же время возрастало и

давление города − социально-психологическое, культурно-поведенческое и т. д. Здесь, в

мещанско-слободской среде русского города, и начинается тот реальный процесс взаимодействия традиционной крестьянской культуры с городом, который привел к

формированию особой субкультуры − слободского фольклора (шире − слободской

культуры)32. Оставляя в стороне вопросы стилистики, в том числе, и может быть в первую

очередь, музыкально-песенной стилистики слободского фольклора, отметим особенно

широкое распространение общественно-городских праздников гуляний (кончанских,

слободских, уличных, профессиональных), которые, как правило, сливались с

престольными праздниками33.

Это с одной стороны. С другой − в это же время, по мере территориальноадминистративного развития церковно-приходской системы, охватывающей все сельское

население, складывается и взаимосвязанная с ней система местных престольных и

«заветных» праздников. Гулянья и «гощения» во время праздников оказываются одной из

наиболее продуктивных форм праздничной жизни сельской общины, сохраняющих свое

значение вплоть до начала XX века. В «праздничном рельефе года» достаточно органично

сплавляются православные праздники с языческими обрядами и обычаями, наиболее

активно проявляясь, как правило, в рамках прихода. Регулярные навыки праздничного

общения и совместного музицирования до сих пор ощущаются музыкально-стилевых

границах приходов − почти во всех традиционных фольклорных жанрах, кроме позднего

слоя и архаичных календарно-обрядовых форм.

Можно думать, что регулярное и в течение XVIII-XIX веков неуклонно

возрастающее отходничество (сезонная миграция крестьянства в город и обратно) и

оказывалось важнейшей коммуникативно-передаточной артерией, которая в целом равно

питала ремесленно-торгово-слободскую среду и приносила в деревню престижные

новинки слободской культуры. Устойчивая сообщаемость этих «культурных сосудов»

способствовала известному выравниванию их «содержимого». Разумеется, тенденция к

выравниванию могла проявиться только в исторически самых верхних слоях народной

культуры, где, во-первых, шли наиболее активные, творчески формирующиеся процессы

и, во-вторых, не было жестоко охраняющих обрядовых норм, запретов и ограничений.

Сельские и слободские престольные праздничные гулянья энергично активизировали

соответствующий слой песенно-игрового творчества, которое в своем слободском

варианте получало все более усиливавшиеся структурно стилевые прививки со стороны

городского бытового музицирования.

Похоже, что тип массового праздничного гуляния, в котором ведущее место заняли

близкие нашему нынешнему представлению хороводы-шествия, процессии, − этот тип

гуляния уже давно стал поддерживаться городскими властями от столиц до

провинциальных городов и городков. Одно из известных ранних свидетельств −

гигантские хороводы-шествия, которыми встречали, например, в Курске Екатерину II во

время ее поездки по России34.

А. В. Руднева, кроме того, точно описывает один из

типов освоения новых Российских территорий в XVI – XVII веках − «служилые» из

разных мест, которые вначале несут сторожевую службу, затем обычно оседают на