Лекция 8

Тема – «Общая характеристика телекоммуникационных систем (электросвязи)».

Содержание:

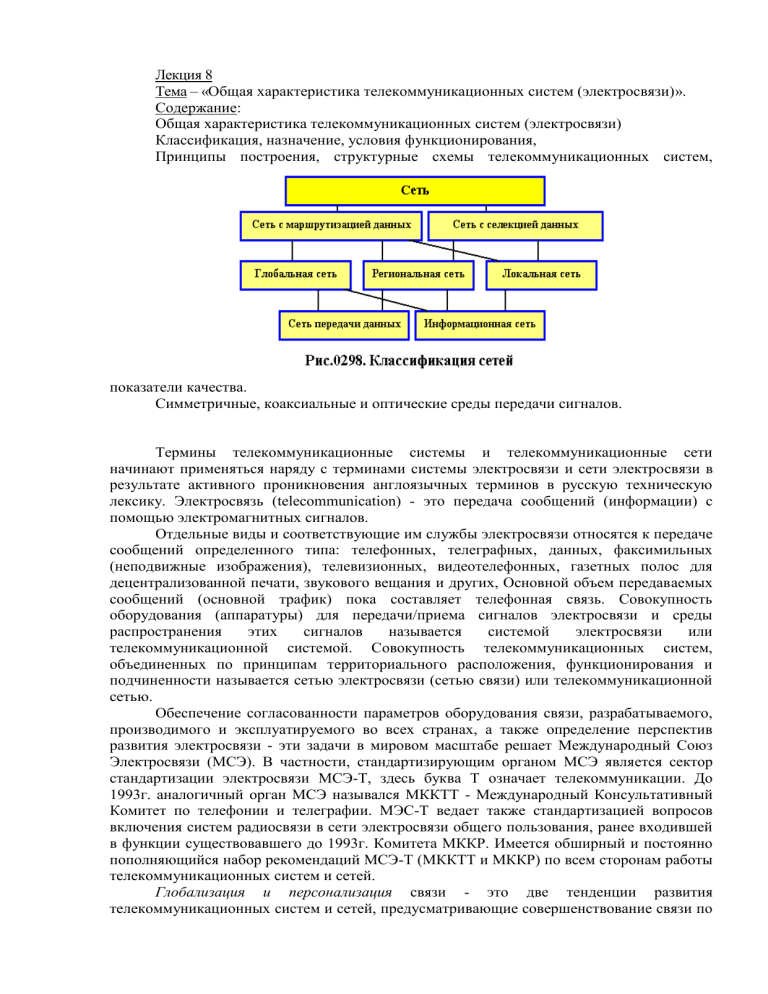

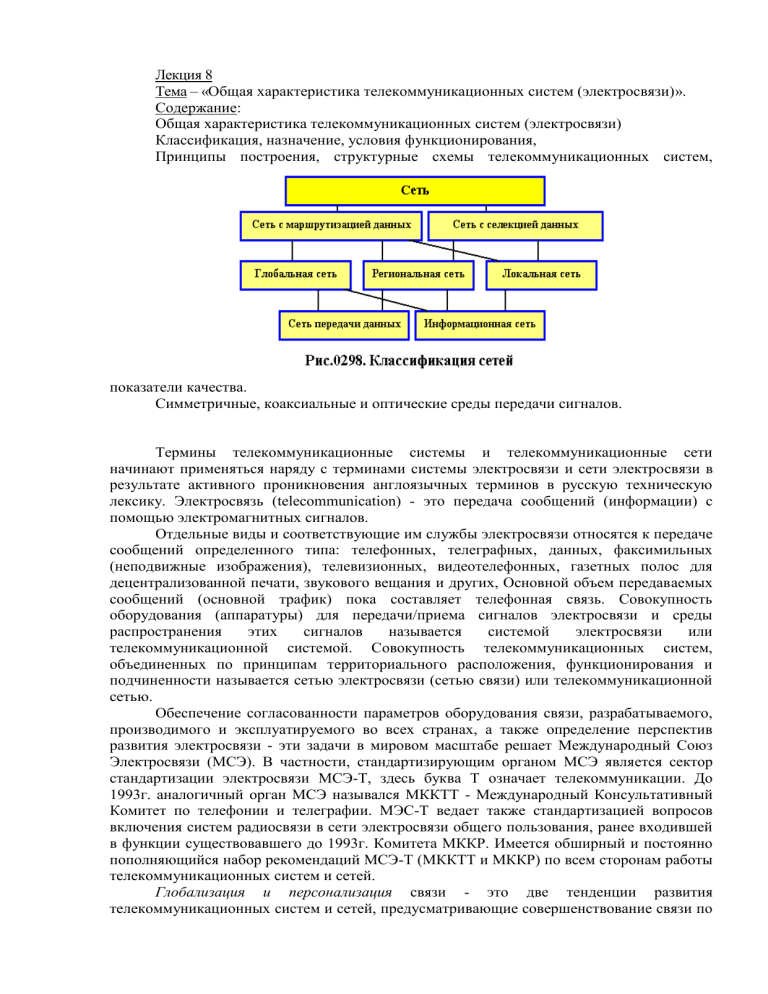

Общая характеристика телекоммуникационных систем (электросвязи)

Классификация, назначение, условия функционирования,

Принципы построения, структурные схемы телекоммуникационных систем,

показатели качества.

Симметричные, коаксиальные и оптические среды передачи сигналов.

Термины телекоммуникационные системы и телекоммуникационные сети

начинают применяться наряду с терминами системы электросвязи и сети электросвязи в

результате активного проникновения англоязычных терминов в русскую техническую

лексику. Электросвязь (telecommunication) - это передача сообщений (информации) с

помощью электромагнитных сигналов.

Отдельные виды и соответствующие им службы электросвязи относятся к передаче

сообщений определенного типа: телефонных, телеграфных, данных, факсимильных

(неподвижные изображения), телевизионных, видеотелефонных, газетных полос для

децентрализованной печати, звукового вещания и других, Основной объем передаваемых

сообщений (основной трафик) пока составляет телефонная связь. Совокупность

оборудования (аппаратуры) для передачи/приема сигналов электросвязи и среды

распространения

этих

сигналов

называется

системой

электросвязи

или

телекоммуникационной системой. Совокупность телекоммуникационных систем,

объединенных по принципам территориального расположения, функционирования и

подчиненности называется сетью электросвязи (сетью связи) или телекоммуникационной

сетью.

Обеспечение согласованности параметров оборудования связи, разрабатываемого,

производимого и эксплуатируемого во всех странах, а также определение перспектив

развития электросвязи - эти задачи в мировом масштабе решает Международный Союз

Электросвязи (МСЭ). В частности, стандартизирующим органом МСЭ является сектор

стандартизации электросвязи МСЭ-Т, здесь буква Т означает телекоммуникации. До

1993г. аналогичный орган МСЭ назывался МККТТ - Международный Консультативный

Комитет по телефонии и телеграфии. МЭС-Т ведает также стандартизацией вопросов

включения систем радиосвязи в сети электросвязи общего пользования, ранее входившей

в функции существовавшего до 1993г. Комитета МККР. Имеется обширный и постоянно

пополняющийся набор рекомендаций МСЭ-Т (МККТТ и МККР) по всем сторонам работы

телекоммуникационных систем и сетей.

Глобализация и персонализация связи - это две тенденции развития

телекоммуникационных систем и сетей, предусматривающие совершенствование связи по

сетевым и техническим (или технологическим) направлениям.

Глобализация связи - это создание Всемирной (глобальной) сети связи, в которую

интегрируются (объединяются) национальные сети связи (сети связи отдельных

государств), а также входящие в них региональные и абонентские сети связи. Это

позволит любому абоненту земного шара в любое время пользоваться необходимыми ему

услугами связи.

Персонализация связи согласно концепции UPT (Universal Personal

Telecommunication) выражается в том, что каждый житель Земли с момента рождения

получает персональный номер, который регистрируется во Всемирной сети связи, а поиск

абонента при адресовании ему информации осуществляется автоматически с помощью

интеллектуальных функций.

На рис. 2 изображен схематически состав взаимоувязанной сети связи (ВСС)

Рис. 2. Состав взаимоувязанной сети связи.

В ВСС входят сети связи ОП, в том числе ТФОП, телеграфная сеть ОП (Тлг.ОП),

сеть передачи газет (ПГ) и другие вторичные сети по видам услуг связи, а также

ведомственные и корпоративные сети ограниченного пользования для определенных

контингентов абонентов.

Это - наложенные сети, они используют каналы и тракты ВСС. К ним относятся

ведомственные и корпоративные сети для производственных и специальных нужд

(например, рыбного хозяйства, службы почтовой связи, угледобыче и т.д.) и сети связи

для нужд управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка (например,

пожарной службы, милиции и т.д.).

Нормальное функционирование ВСС предусматривает обмен информацией в

любых службах электросвязи, который должен осуществляться по определенным, заранее

оговоренным правилам. Эти правила (стандарты) разрабатываются рядом международных

организаций электросвязи. В 1978г. в Международной организации по стандартам (МОС)

был создан подкомитет, задачей которого являлась разработка международных стандартов

для взаимосвязи открытых систем (ВОС). Под термином «открытая система»

подразумевается система, которая может взаимодействовать с любой другой,

удовлетворяющей требованиям открытой системы. Открытой она является тогда, когда

соответствует эталонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС).

На рис. 3а представлены основные элементы сети, на рис. 3б - семиуровневая

архитектура взаимодействия OSI.

Рис. 3.

а) Концептуальная схема информационной сети (а - основные элементы сети).

б) Семиуровневая архитектура взаимодействия OSI.

Основные элементы сети - это абонентские системы АС и физическая среда для

передачи информации. АС, представляющие собой рабочие станции пользователей и

устройства коллективного пользования, обеспечивают некоторый прикладной процесс тот или иной вид обработки, доставки и отображения информации для нужд

пользователей, например запрос и заказ товаров в торговом центре покупателей с

домашнего персонального компьютера (ПК). Под физической средой здесь понимается

совокупность цифровых каналов, позволяющих передавать биты информации.

Взаимодействие АС может иметь различный уровень иерархии преобразования

информации при обмене. Характер взаимодействия регламентируется международным

стандартом: семиуровневой моделью OSI (Open System Interconnection-взаимодействие

открытых систем). Сеть, содержащая АС, которые удовлетворяют этой модели и таким

образом являются открытыми системами, являются открытой системой. Все современные

ЛВС - открытые. В отличие от первоначальных ЛС, предусматривающих подключение

рабочих станций только к своей центральной ЭВМ, станции открытых систем могут

взаимодействовать с АС любых других систем, выполненных по стандарту OSI.

Семиуровневая архитектура взаимодействия АС имеет следующие функции

уровней, т.е. следующие протоколы взаимодействия АС при соединениях (протокол - свод

правил и форматов, определяющих взаимодействие элементов). Первый уровень физический, он обеспечивает интерфейс (стык, соединение) с физической средой.

Седьмой уровень — прикладной, этот уровень обеспечивает интерфейс с прикладным

процессом. Между ними уровни второй - шестой дают остальные этапы перехода от битов

физической среды к прикладному процессу пользователя. Канальный (второй) уровень формирование пакетов (кадров), сетевой (третий) уровень — сегментирование и

объединение блоков. Нижние три уровня относятся к передаче и маршрутизации данных.

Представительный (шестой) уровень согласует форму представления информации

(изображение, распечатка, строка символов и т.д.). Сеансовый (пятый) уровень

обеспечивает диалог прикладных процессов. Верхние три уровня обслуживают

пользовательские приложения. Четвертый (транспортный) уровень — создает связь между

нижней и верхней группами уровней: обеспечивает сквозной обмен информацией между

системами. Физическую среду называют также нулевым уровнем.

Как правило, соединение между АТС разных типов сетей осуществляется на

нижних уровнях. Соединения на верхних уровнях осуществляется для сетей,

выполненных не по модели ОSI, а по другим стандартам.

Для связи сетей между собой применяют интерфейсные устройства следующих

видов:

1) повторители (усилители, регенераторы) увеличивают длину сетевого канала -

действуют на нулевом уровне;

2) коммутаторы - дают соединение на первом уровне;

3) мосты - действуют на втором уровне;

4) маршрутизаторы - действуют на третьем уровне;

5) мосты/маршрутизаторы - в зависимости от характера соединяемых сетей

выполняют функции моста или маршрутизатора;

6) шлюзы - обеспечивают взаимодействие (соединение) сетей на верхних уровнях.

С ростом номера уровня усложняются интерфейсные устройства. Эталонная

модель ВОС - удобное средство для распараллеливания разработки для взаимосвязи

открытых систем. Она определяет лишь концепцию построения и взаимосвязи стандартов

между собой и может служить базой для стандартизации в различных сферах передачи,

хранения и обработки информации.

Функции выполняемые уровнями систем

№

Наименование

уровня уровня

7

Прикладной

6

5

4

3

2

1

Функции, реализуемые уровнем

Представление

или

потребление

информационных

ресурсов.

Управление

прикладными программами

Представительны Представление

(интерпретация)

смысла

й

(значения) содержащейся в прикладных

процессах информации

Сеансовый

Организация

и

проведение

сеансов

взаимодействия

между

прикладными

процессами

Транспортный

Передача

массивов

информации,

кодированных любым способом

Сетевой

Маршрутизация и коммутация информации,

управление потоками данных

Канальный

Установление, поддержание и разъединение

соединения

Физический

Физические, механические и функциональные

характеристики каналов

ЛЕКЦИЯ 3

Понятие о первичной и вторичной сетях связи, транспортной сети связи и

абонентской сети доступа. Понятие коммутации каналов, сообщений и пакетов,

топология сетей связи.

Среди телекоммуникационных сетей различаются первичная сеть и вторичные

сети.

Первичная сеть содержит аппаратуру многоканальных телекоммуникационных

систем, т.е. систем передачи и линий передачи (линий связи), это совокупность

универсальных или типовых каналов передачи. К таким каналам относятся аналоговый

канал Тональной Частоты (канал ТЧ) с полосой эффективно передаваемых частот (0,3 3,4 кГц), Основной Цифровой Канал (ОЦК) со скоростью передачи информации 64 кбит/с,

а также каналы и тракты с большей пропускной способностью. В последние годы для

первичной сети, как сети типовых каналов и трактов, используется название

транспортная телекоммуникационная сеть. В дополнение указывается, как правило,

технология оборудования сети, например, плезиохронной цифровой иерархии

(Plesiochronous Digital Hierarchy -PDH, ПЦИ), синхронной цифровой иерархии

(Synchronous Digital Hierarchy - SDH, СЦИ) и т.д.

На основе первичной сети создаются вторичные сети по видам электросвязи.

Вторичная сеть некоторого вида электросвязи, например, Телефонная сеть Общего

Пользования (ТфОП) - представляет собой закрепленные за этой сетью каналы и тракты

первичной сети, принадлежащие данной сети центры коммутации, аппаратуру

передачи/приема и физические линии, а также оконечное оборудования данного вида

связи (последнее ввиду принадлежности пользователям услуг электросвязи часто не

относят к телекоммуникационной сети). Каждая вторичная сеть дает совокупность

каналов соответствующего вида связи.

Основы вышеизложенного подхода к осуществлению электрической связи были

реализованы в ЕАСС - Единой Автоматизированной Сети Связи Союза ССР. В настоящий

момент эта сеть, с соответствующими структурными и техническими изменениями,

называется Взаимоувязанной Сетью Связи (ВСС) Российской Федерации. ВСС РФ

развивается в соответствии с «Концепцией развития связи РФ» разработанной МС РФ на

период 1995-2015гг. Если используется название цифровая сеть связи, то вводится

понятие транспортная сеть.

Транспортные сети можно разделить на три уровня.

Сеть первого уровня - локальные или местные. Они организуются в городских

или сельских местностях и предназначены для передачи цифровых потоков от АТС и

других источников.

Например, транспортная сеть городской телефонной сети по кольцу SDH.

В этом случае цифровые телефонные станции подключаются к оптоволоконному

кольцу непосредственно через мультиплексоры, а аналоговые телефонные станции через

устройства сопряжения, переводящие аналоговый сигнал в цифровой и согласовывающие

сигналы управления станциями.

Сети второго уровня - региональные или зоновые.

Третий уровень - глобальная (магистральная) сеть.

При построении транспортных сетей разных уровней сохраняется единообразие в

способах транспортировки информации, методах управления сетями и организации

синхронизации. Различие в сетях разного уровня состоит лишь в иерархии используемых

скоростей, архитектуре сетей (кольцевая, звездообразная, линейная и др.), мощности

узлов кросс-коммутации.

От первых шагов по практической реализации сетей телефонной связи до наших

дней прошло более 120 лет. Телефонная связь существенно изменилась. Но даже такие

глубокие изменения, как переход к цифровым методам передачи, коммутации и обработки

информации или применение кабелей связи с оптическими волокнами (ОВ), почти не

коснулись принципов построения абонентской линии (АЛ). Особенность современной

телекоммуникационной системы заключается в том, что роль АЛ и принципы ее создания

изменяются весьма существенно.

Термин «Абонентская линия» уже не отражает суть элемента сети электросвязи

между терминалом пользователя и коммутационной станцией. В технической литературе

и международных стандартах и рекомендациях появился новый термин «Access Network»

- «сеть доступа» или «сеть абонентского доступа».

На рис. показана модель перспективной телекоммуникационной системы.

Рис.4 - Модель перспективной телекоммуникационной модели

Первый элемент на рис.4 представляет собой совокупность терминального и иного

оборудования, которое устанавливается в помещении абонента (пользователя).

Второй элемент - сеть абонентского доступа, роль которой состоит в том, чтобы

обеспечить взаимодействие между оборудованием, установленным в помещении

абонента, и транзитной сетью. Обычно в точке сопряжения сети абонентского доступа с

транзитной сетью устанавливается коммутационная станция.

Пространство, покрываемое сетью абонентского доступа, лежит между

оборудованием, размещенном в помещении у абонента, и этой коммутационной станцией.

Третий элемент - транзитная сеть. Ее функции состоят в установлении соединений

между терминалами, включенными в различные сети абонентского доступа, или между

терминалом и средствами поддержки каких-либо услуг. В рассматриваемой модели

транзитная сеть может покрывать территорию, лежащую как в пределах одного города

или села, так и между сетями абонентского доступа двух различных стран.

Четвертый элемент - средства доступа к различным услугам электросвязи. В

нижней части показаны узлы, поддерживающие услуги. Примерами такого узла могут

быть рабочие места телефонистов-операторов и серверы, в которых храниться какая-либо

информация.

Рассмотренную структуру следует рассматривать как перспективную модель

телекоммуникационной системы. В случае сетей абонентского доступа аналоговых АТС

используются термины - «Абонентская сеть» или «Сеть АЛ». Слова «Сеть абонентского

доступа» используются в тех случаях, когда речь идет о перспективной

телекоммуникационной системе.

Организация связи в распределенных сетях базируется на принципах коммутации и

реализуется в узлах, соединяющих два или несколько входящих и исходящих каналов в

требуемых направлениях.

Коммутация - это процесс создания последовательного соединения

функциональных единиц для транспортировки информации. В целом задачу

распределения информационных потоков выполняет система коммутации, состоящая из

собственно сети, коммутационных станций и узлов коммутации (УК), системы

подключения пользователей и оконечных пунктов (ОП) - терминальных устройств.

Наиболее важную роль в ней играют УК, обеспечивающие установление, поддержание и

разъединение соединений между терминалами (телефонными аппаратами, компьютерами

и т.д.), каждому из которых присвоен адрес (номер).

Известны два основных принципа коммутации: непосредственное соединение и

соединение с накоплением информации. При непосредственном соединении

осуществляется физическое соединение входящих в УК (узел коммутации) каналов с

соответствующими адресу исходящими каналами. При соединении с накоплением

сообщений сигналы из входящих в УК каналов сначала записываются в запоминающее

устройство, откуда через определенный промежуток времени поступают в исходящие

каналы.

В свою очередь непосредственное соединение подразделяются на системы с

отказом и системы с ожиданием.

Принцип непосредственного соединения реализуется в системе коммутации каналов

(КК).

Под коммутацией каналов понимается совокупность операций по соединению

каналов для получения сквозного канала, связывающего через узлы коммутации один ОП

с другим (например, в Тф связи).

Коммутацией с накоплением называется совокупность операций при приеме на

УК сообщения или его части, накопления и последующей передачи сообщения или его

части в соответствии с содержащимся в нем (ней) адресе.

Известны две разновидности системы с накоплением: система коммутации

сообщений (КС) и система коммутации пакетов (КП).

В случае коммутации сообщений вся информация по мере свободности каналов

передается поэтапно через узлы коммутации, где она хранится до освобождения каналов

(телеграфная связь).

Коммутация пакетов состоит в том, что образуется виртуальный канал между

абонентами, по которому в асинхронном режиме, по мере освобождения физического

канала передаются блоки информации абонента (пакеты).

Различают два способа (режима) передачи пакетов: режим виртуальных

соединений и датаграммный.

Режим виртуальных соединений эффективен при передаче больших массивов

информации и обладает всеми преимуществами методов коммутации каналов и пакетов.

Для коротких сообщений более эффективен датаграммный режим, не требующий

довольно громоздкой процедуры установления виртуального соединения между

абонентами.

Термин «датаграмма» применяют для обозначения самостоятельного пакета,

движущегося по сети независимо от других пакетов.

Выбор методов коммутации решается исходя из требований к транспортной сети,

которые в свою очередь определяются особенностями трафика, классом пользователей и

показателями качества их обслуживания.

Топология сети - это конфигурация соединения ее элементов. Основу

современных сетей связи составляют проводные линии, выполненные на электрических и

оптических кабелях, а также радиорелейные линии (РРЛ).

Проводные линии имеют наибольшую пропускную способность (примерно 120

тыс. каналов по паре оптических волокон (ОВ) для ВОСП типа STM-64), обеспечивают

надежную и скрытую связь с высоким качеством передачи информации. Достоинства

наземных РРЛ - более простое и дешевое их сооружение.

Спутниковые линии связи дают сравнительно дорогую связь и выгодны главным

образом для удаленных, труднодоступных и малонаселенных районов, в особенности, в

Сибири и на Крайнем Севере.

Главная область применения наземной радиосвязи - мобильная связь (подвижная

радиосвязь), т.е. связь подвижных объектов.

Мобильная связь может быть обычной двухсторонней связью (телефоны, ПД,

факсимильная связь и т.д.), а также односторонней связью: пейджинговая связь персональный радиовызов, посланный на пейджер. Главный недостаток таких сетей дороговизна связи.

ВСС имеет разнообразную топологию. Магистральные линии действующей сети

образуют сетевидную структуру: между любыми сетевыми узлами имеются по крайней

мере два-три независимых пути соединения. Это обеспечивает экономичность и высокую

надежность сети.

Зоновые сети имеют радиально-узловую топологию, к ней добавляется принцип

соединения каждый с каждым для групп АТС, звездообразное подключение абонентов к

станции, а также рокадный т.е. круговой принцип прохождения связей поперек радиусов в

обход узлов. Развитие ВСС идет в направлении широкого внедрения новых кольцевых

структур, особенно на вновь строящихся телекоммутационных сетях - локальных сетей

Краткая характеристика основных элементов телекоммуникационных сетей.

Особенности построения цифровых сетей интегрального обслуживания,

интеллектуальных, локальных и корпоративных сетей связи.

Как уже отмечалось в телекоммуникационную сеть входят следующие основные

элементы:

терминальное оборудование (ТО, оконечный пункт - ОП, абонентский

пункт - телефонный аппарат);

сети абонентского доступа (абонентские линии),

узлы коммутации (УК) - АТС,

межстанционные соединительные линии (СЛ),

оборудование АМТС,

оборудование многоканальных систем передачи и т.д.

В зависимости от того, какая сеть связи - аналоговая и/или цифровая в качестве

терминального оборудования может быть

обычный телефонный аппарат с импульсным или тоновым набором,

цифровой телефонный аппарат,

многофункциональный телефонный аппарат,

персональный компьютер (ПК),

факсимильный аппарат, интерфейсы и др. УК - ДШАТС, КАТС,

квазиэлектронные АТС,

цифровые (электронные АТС) и

другое оборудование.

Оборудование АМТС аналоговое или цифровое. МСП использующие в качестве

среды передачи:

симметричные кабели,

коаксиальные кабели ВОЛС,

свободное пространство - спутниковые системы,

радиорелейные линии связи (РРЛс),

системы подвижной радиосвязи (мобильные и пейджинговые системы) и др.

Причем МСП могут быть как аналоговые (с частотным уплотнением) так и цифровые (с

временным уплотнением).

В историческом развитии сетей и услуг связи можно выделить четыре основных

этапа (рис.5).

этап 1

этап 2

этап 3

этап 4

Рис. 5 - Этапы развития сетей и услуг связи.

Каждый этап имеет свою логику развития, взаимосвязь с предыдущими и

последующими этапами. Кроме того, каждый этап зависит от уровня развития экономики

и национальных особенностей отдельного государства.

Первый этап — построение телефонной сети общего пользования (ТфОП - PSTN).

В течение длительного времени каждое государство создавало свою аналоговую

телефонную сеть общего пользования (ТфОП), Тф связь предоставлялась населению,

учреждениям, предприятиям и отождествлялась с единственной услугой - передачей

речевых сообщений. В дальнейшем с помощью модемов - передача данных. Однако, даже

в настоящее время телефон остается основной услугой связи, принося эксплуатационным

организациям более 80% доходов.

Второй этап — цифровизация телефонной сети. Для повышения качества услуг

связи, увеличения их числа, повышения их автоматизации управления и технологичности

оборудования, промышленно развитые страны в начале 70-х годов начали работы по цифровизации первичных и вторичных сетей связи. Были созданы интегральные цифровые

сети (IDN), предоставляющие также в основном услуги телефонной связи на базе

цифровых систем коммутации и передачи.

В настоящее время во многих странах цифровизация телефонных сетей

практически закончилась.

Третий этап — интеграция услуг. Пользователю этой сети предоставляется

базовый доступ 2В+D, по которому информация передается по трем цифровым каналам:

два канала В со скоростью передачи 64 кбит/с и канала D со скоростью 16 кбит/с. Каналы

В используются для передачи речевых сообщений и данных, канал D - для сигнализации и

для передачи данных в режиме пакетной коммутации. Для пользователя с большими

потребностями может быть предоставлен первичный доступ, содержащий 30 В каналов и

2 канала сигналов синхронизации, сигнализации, служебной связи и др.

Цифровая сеть интегрального обслуживания - результат эволюции сетей передачи

данных и интегральной цифровой сети связи (ИЦСС). Хотя ИЦСС в 70-е годы ХХв. и

наывалась интегральной, в ней были реализованы лишь первых два шага интеграции

(объединения):

- интеграция элементной базы средств управления и коммутации (использование

однотипных электронных компонентов);

- интеграция способов разделения каналов в коммутационном и каналообразующем

оборудовании.

В такой сети информация пользователей передавалась в цифровой форме только по

цифровым трактам между станциями и узлами и в коммутационном поле, абонентские

линии оставались аналоговыми.

Цифровой сетью назевается сеть электросвязи, в которой информация передается

(по АЛ и СЛ) и коммутируется (на станциях и узлах) в цифровой форме.

Цифровой сетью интегрального обслуживания называют такую цифровую сеть,

которая поддерживает множество служб электросвязи.

Под интеграцией обслуживания (служб) понимают объединение нескольких

служб (речи, данных, изображений и др.) поддерживаемых одной сетью (ISDN).

В состав узкополосных У-ЦСИО должны входить три вида специализированных

сетей (рис. 6):

коммутации каналов (КК),

коммутации пакетов (КП),

сигнализации (СС). У-ЦСИО поддерживает множество служб, а именно: службу

Тф связи, телетекса,

факс связи, телекса, телефакса, бюрофакса,

телеконференций, ПД с КК, ПД с КП и др.

Рис. 6. Структурный состав ЦСИО.

Под службой электросвязи понимают виды обслуживания. Службы

предоставляют услуги абонентам.

Различают три условия интеграции цифровых сетей:

1. элементной базы (использование однотипных компонентов и аппаратных

средств управления, коммутации и каналообразования);

2. способов разделения каналов (временное разделение) в коммутационном и

каналообразующем оборудовании;

3. служб (видов) электросвязи.

Концепция ISDN существует около 20 лет, но широкого распространения в мире не

получила по нескольким причинам. Во-первых оборудование ISDN достаточно дорого,

чтобы стать массовым; во-вторых пользователь постоянно оплачивает три цифровых

канала; в-третьих, перечень услуг ISDN превышает потребности массового пользователя.

Именно поэтому интеграция услуг начинает заменяться концепцией интеллектуальной

сети.

Четвертый этап - интеллектуальная сеть IN (Intelligent Network). Эта сеть

предназначена для быстрого, эффективного и экономичного представления

информационных услуг массовому пользователю. Необходимая услуга предоставляется

пользователю тогда, когда она ему требуется и в тот момент времени, когда она ему

нужна. Соответственно и платить он будет за предоставленную услугу в течение этого

интервала времени. Таким образом, быстрота и эффективность предоставления услуги

позволяют обеспечить и ее экономичность, т.к. пользователь будет использовать канал

связи значительно меньшее время, что позволит ему уменьшить затраты. В этом

заключается принципиальное отличие IN (ИС) от предшествующих сетей - в гибкости и

экономичности предоставления услуг.

Рис. 3. Упрощенная схема ИС

На рис. 3 дана классическая схема физической архитектуры ИС, в состав которой

входят:

SSP - узел коммутации услуг, предоставляющий собой АТС с соответствующей

версией программного обеспечения и выполняющий функцию управления вызовом и

функцию коммутации услуги;

SСP - узел управления услугами (контроллер услуг), делает возможной работу с

базой данных с транзакцией в реальном масштабе времени (РМВ). SСP интерпретирует

поступающие запросы, обрабатывает данные и формирует соответствующие ответы;

SDP - узел базы данных услуг, содержащий данные используемые программами

логики услуги, чтобы обеспечить индивидуальность услуги;

IP - интеллектуальные периферийные устройства, представляющие собой

независимые от используемых приложений устройства интеллектуальных ресурсов,

обеспечивающие дополнительные к SSP возможности;

SМP - узел менеджмента услуг, реализующий функции административного

управления пользователями и/или сетевой информации, включающей данные об услугах и

программную логику услуги;

SСЕP - узел создания услуг, выполняет функцию среды создания услуг и служит

для разработки, формирования и внедрения услуг в пункте их обеспечения SМP. Узлы

упрощенной схемы ИС размещены на трех уровнях иерархии:

- узел коммутации услуг SSP с интеллектуальной периферией IP;

- узел управления услугами SСP с узлами данных услуги (базой данных) SDP;

- узел менеджмента услуг SМP с узлом создания услуг SСЕP.

Все услуги ИС можно разделить на две группы: услуги со специальными тарифами

и новые ДВО.

Под новыми ДВО нужно понимать такие дополнительные услуги, которые могут

предоставляться любому абоненту коммутируемой сети с интеллектуальной надстройкой,

а не только абоненту, подключенному к ЦАТС и имеющему ТА с частотным

номеронабирателем. К услугам со специальным тарифом относится услуга ЗТ (зеленый

телефон) - оплата за счет вызываемого абонента.

По территориальной распространенности компьютерные сети могут быть

локальными, региональными и глобальными.

Локальные — это сети, перекрывающие территорию не более 10 км2;

региональные - расположенные на территории города или области; глобальные - на

территории государства или группы государств, например, всемирная сеть Internet.

Локальная сеть, ЛС (иногда используется название локальная вычислительная

сеть, ЛВС) – Local Area Network, LAN – охватывает небольшие пространства, обычно

одно здание или несколько близко стоящих зданий. Большинство локальных сетей

связывают компьютеры, находящиеся друг от друга на расстоянии не более 600 м.

Локальные сети нуждаются в своих собственных телекоммуникационных каналах (чаще

всего применяется витая пара или коаксиальный кабель).

Локальные сети нашли широкое применение в бизнесе. Благодаря им, организации

могут

применять

приложения,

способствующие

значительному повышению

производительности и эффективности управления. К таким приложениям относятся,

прежде всего, все виды электронной почты (обычная, текстовая, голосовая и видеопочта),

теле и видеоконференции, интернет-технологии.

Локальные сети позволяют организациям совместно использовать программное

обеспечение и дорогостоящее оборудование. Сети применяются для работы с

приложениями коллективного планирования, а также для организации распределенных

вычислений.

Без сетей было бы невозможным совместное использование в организациях

доступа к Интернет.

Виды локальных сетей

Все современные локальные сети делятся на два вида:

одноранговые

с централизованным управлением.

В одноранговой сети (peer-to-peer network) все компьютеры равноправны –

каждый из компьютеров может быть и сервером, и клиентом (см. Рис. 8). Пользователь

каждого из компьютеров сам решает, какие ресурсы будут предоставлены в общее

пользование и кому.

Рис. 8 - Одноранговая сеть

Компьютеры в одноранговых сетях организуются в рабочие группы (workgroups).

Одноранговые сети, как правило, небольшие – от 2 до 10 компьютеров. В такой сети

обычно нет лица, ответственного за настройку и поддержку политики безопасности сети –

администратора (network administrator).

Политика безопасности (security policy) – это совокупность настроек,

определяющая права пользователей сети на доступ к общим ресурсам. В одноранговой

сети каждый пользователь ведет свою собственную политику безопасности, определяя,

каким образом другие пользователи могут использовать его общие ресурсы. По мере

добавления новых компьютеров в рабочую группу, она становится трудно управляемой,

так как управление политикой безопасности децентрализовано. Например, в сети из 7

компьютеров необходимо вести 7 отдельных политик безопасности, чтобы поддерживать

работу 7 пользователей (см. рис. 9).

Рис. 9 Управление одноранговой сетью

В сетях с централизованным управлением политика безопасности общая для

всех пользователей сети. В операционной системе Microsoft Windows 2000 сетевая

структура, состоящая из серверов и пользовательских компьютеров, совместно

использующих общую политику безопасности, называется доменом (domain). Помимо

политики безопасности, домен хранит базу данных пользовательских бюджетов.

Пользовательский бюджет (user account) содержит информацию, которая определяет

пользователя в сети. Эта информация включает в себя имя и пароль пользователя,

требуемые для регистрации пользователя в сети, права (user rights) и полномочия

(permissions), предоставляемые пользователю для работы с системой и доступа к

ресурсам. Когда пользователь регистрируется в сети, происходит процесс

аутентификации (authentication) – проверки регистрационной информации

пользователя. Сервер, который управляет вопросами взаимодействия между

пользователем и доменом, а также проводит аутентификацию пользователей, называется

контроллером домена или домен-контроллером (domain controller, DC).

На рисунке10 схематично показана сеть с контроллером домена, который содержит

информацию о пользовательских бюджетах и управляет политикой безопасности.

Рис. 10 - Сеть с централизованным управлением

В сети с централизованным управлением контроллер домена (DC) управляет

общей для всех пользователей политикой безопасности (security policy) и хранит

информацию о пользовательских бюджетах (user accounts) в общей базе данных. Кроме

того, сервер, являющийся контроллером домена, может предоставлять в общее

пользование некоторые ресурсы (resources), например, дисковое пространство.

В процессе аутентификации компьютер пользователя отправляет контроллеру

домена (DC) запрос на вход в сеть (login request). Домен-контроллер обрабатывает

информацию (имя и пароль пользователя) и либо подтверждает вход в сеть (access

granted), либо запрещает (access denied). В данном случае первый пользователь прошел

аутентификацию и может работать в сети, а второй – не может, так как его учетная запись

отключена (account disabled).

В одной сети может быть несколько домен-контроллеров, каждый из которых

содержит базу данных пользовательских бюджетов. Рекомендуется, чтобы в одном

домене было как минимум два домен-контроллера на случай выхода из строя одного из

них.

Каждый домен-контроллер (DC) содержит копию базы данных пользовательских

бюджетов (user accounts).

В случае выхода из стоя или остановки на профилактику одного из доменконтроллеров, аутентификацию пользователей сети будет производить оставшийся

работать контроллер домена.

В больших сетях может быть несколько доменов. Иногда в крупных компаниях

каждому отделу соответствует собственный домен. Вообще, решение о добавлении нового

домена в сеть предприятия, как правило, может быть продиктовано двумя причинами:

большим числом клиентов;

географической распределенностью сети.

В первом случае сеть может стать настолько крупной, что будет разумным дать

каждому из отделов больше самостоятельности в управлении сетью. В том же случае,

если сеть компании охватывает большие пространства (например, несколько зданий или

даже городов), также есть смысл в разукрупнении сети.

Остается добавить, что каждый домен имеет имя. Каждый компьютер в домене

также имеет имя. Поэтому, чтобы обратиться к какому-либо компьютеру в сети,

необходимо указать имя домена и имя компьютера. Соглашения об именовании

компьютеров, входящих в домен, в различных операционных системах могут отличаться.

В последнее время все более популярной становится система именования, принятая в

Интернет – DNS (Domain Name System), о которой рассказывается в следующей главе.

Роль серверов в сети предприятия

Как правило, сетевое программное обеспечение для персонального компьютера

отличается от серверного – на сервер устанавливается гораздо больше различных

программ, обеспечивающих контроль, диагностику и мониторинг работы сети и самого

сервера. На некоторых серверах выполняются приложения, которые не могут быть

установлены на ПК или рабочую станцию. Например, на сервер баз данных или сервер

электронной почты устанавливаются соответствующие программные пакеты,

обслуживающие запросы пользователей к корпоративной базе данных или выполняющие

пересылку электронных сообщений.

Такой сервер в качестве совместного ресурса предоставляет свои возможности

обработки данных и называется сервером приложений (application server).

Различные виды серверов, которые могут быть установлены в компаниях, см. в

Табл. 4.3.

Виды серверов

Вид сервера

Сервер баз данных

Сервер

электронной почты

Прокси-сервер

Файл-сервер

Сервер печати

Факс-сервер

Назначение

Хранение и поддержка корпоративной

базы данных, выполнение запросов

Пересылка электронной почты, хранение

почтовых сообщений

Выполнение запросов пользователей к

Интернет

Хранение

общей

корпоративной

информации

Управление печатью документов

Прием и передача факсов

Иногда один сервер может выполнять несколько возложенных на него задач,

например, управлять печатью документов и одновременно быть файл-сервером. В сети,

работу которой демонстрирует, один из контроллеров домена служит еще и сервером

печати, а вот для почтовой рассылки компании понадобился отдельный почтовый сервер.

Топологии локальных сетей

Топология "шина"

Сеть с топологией "шина" (bus network) объединяет несколько компьютеров при

помощи одного канала связи, который называется магистралью (trunk). В таких сетях, как

правило, применяется тонкий коаксиальный кабель, по которому передаются сигналы в

обоих направлениях. Топология "шина" является пассивной – компьютер, который

передает информацию, отправляет сигнал не конкретному компьютеру-получателю, а

всей сети. Каждый компьютер "слушает" сеть и, в случае получения сигнала, с помощью

специального программного обеспечения определяет, ему он был послан или нет. Если

компьютер определяет, что сигнал послан ему, данные воспринимаются и

обрабатываются, если нет – сигнал игнорируется.

Топология "шина" не предусматривает наличие какого-либо центрального

компонента, управляющего сетью. Если один из компьютеров выключается или выходит

из строя, это никак не сказывается на работе сети – все остальные компьютеры

продолжают работать. А вот если поврежден кабель, соединяющий компьютеры, сеть

остановится и не сможет работать, пока эта неполадка не будет устранена. Скорость

передачи в сети с топологией "шина" сравнительно невысока – от 10 до 20 MBPS.

Раньше топология "шина" широко применялась в локальных сетях, но сегодня она

постепенно выходит из употребления, уступая место топологии Звезда.

В сети из топологии "шина" компьютеры адресуют данные, передавая их по

кабелю в виде электрических сигналов. Данные передаются всем компьютерам сети, но

информация принимается только тем компьютером, которому адресован сигнал. Только

один компьютер в отдельный

В топологии "шина" компьютеры подключены один за другим вдоль одного

сегмента кабеля. К сетевой карте каждого компьютера подключают T-коннектор, к

которому, в свою очередь, с помощью BNC-коннекторов подключается кабель. Сегмент

кабеля, вдоль которого подключены компьютеры, называется магистралью.

момент времени может вести передачу. В данном случае компьютер 6 посылает

данные, предназначенные для компьютера 2, при этом остальные компьютеры также

получают сигналы, но определяют, что эти данные не для них (not me).

Отражение сигнала

Поскольку сигнал распространяется по всей сети, он будет идти по кабелю от

одного конца к другому. Если не предпринимать никаких действий, сигнал, достигая

конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять

передачу. Поэтому, после того, как данные достигнут адресата, электрический сигнал

необходимо погасить. На рисунке сигнал от компьютера №6 достигает конца кабеля и

отражается обратно в кабель. Возникает коллизия (collision).

Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на каждом конце кабеля

устанавливают заглушки, поглощающие эти сигналы.

Поглощение сигнала

На рисунке компьютер 6 получает сигнал от компьютера 1. Теперь кабель защищен

заглушками, и сигнал не отражается. После поглощения сигнала другие компьютеры

могут передавать данные.

"Шина" – пассивная топология

Топология типа "шина" является пассивной. Это значит, что компьютеры только

"слушают" передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к

получателю. Если один из компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе

остальных.

Видео 4.28 Нарушение целостности сети

Разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом разрыве или отсоединении

одного из его концов. Например, если компьютер 5 вышел из строя и был заменен, но

кабели не были подключены, в сети будет обрыв.

Видео

4.29

Нарушение

целостности

сети

Разрыв кабеля прервет путь сигнала между терминаторами, сигнал будет отражаться, и

сеть не будет функционировать.

Топология "звезда"

В сети с топологией "звезда" (star network) имеется центральный компонент,

концентратор, который связывает все компьютеры и управляет сетевым трафиком.

Каждый компьютер соединен с концентратором собственным отрезком кабеля (здесь

применяется кабель "витая пара"), по которому передаются сигналы в обоих

направлениях. При передаче сигнал сначала отправляется в концентратор, который затем

передает сигнал всем компьютерам сети. Дальше все происходит так же, как и в

топологии "шина" – сигнал либо воспринимается компьютером (если был послан ему),

либо игнорируется. Обрывы кабеля и отключения компьютеров не страшны этой

топологии (см. Видео 4.30 – 4.32), но вот если выйдет из строя концентратор, работа сети

будет парализована. Несмотря на большую по сравнению с шиной стоимость, топология

"звезда" сегодня наиболее распространена в локальных сетях, так как обеспечивает

лучшую защиту от перегрузок (благодаря наличию концентратора) и более высокую

скорость передачи данных – от 10 до 100 MBPS и даже до 1 GBPS.

Видео 4.30 – 4.32 Топология "звезда"

Видео

4.30

Топология

"звезда"

Топология "звезда" отличается от топологии "шина" тем, что все компьютеры с помощью

сегментов кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемому

концентратором. Сигналы посылаются передающим компьютером через концентратор к

получателю.

Видео

4.31

Функции

концентратора

Когда компьютер 1 передает данные компьютеру 6, сигнал сначала идет в концентратор.

Концентратор затем передает данные всем компьютерам.

Видео

4.32

Отказ

компьютера

Если один из компьютеров в топологии "звезда" вышел из строя, то этот компьютер не

может получать или принимать сообщения, но на остальные компьютеры это не повлияет.

Смешанные топологии

К сетям со смешанной топологией относится, например, топология "шина-звезда"

(bus-star network). Такая сеть состоит из нескольких концентраторов с подключенными к

ним компьютерами. Сами же концентраторы соединены между собой кабелем по

принципу "шина". Так как к одному концентратору можно подключить ограниченное

число хостов, смешанная топология находит широкое применение в крупных локальных

сетях, связывающих сотни компьютеров. Работу топологии "шина-звезда" демонстрируют

Видео 4.33 – 4.35.

Видео 4.33 – 4.35 Топология "шина-звезда"

Видео

4.33

Топология

"шина-звезда"

В этой топологии несколько концентраторов объединяются по принципу магистральной

линейной шины. Выход из строя одного компьютера не оказывает никакого влияния на

сеть. Другие компьютеры продолжают работать, взаимодействуя друг с другом.

Видео

4.34

Отказ

компьютера

Если выйдет из строя концентратор, все компьютеры, подключенные к этому

концентратору, не смогут работать в сети.

Видео

4.35

Отказ

промежуточного

концентратора

Если выйдет из строя один из концентраторов, обеспечивающих связь остальных звеньев

сети, другие концентраторы перестанут взаимодействовать друг с другом, продолжая,

однако, обслуживать подключенные к ним компьютеры.

Глобальные сети (wide-area networks, WANs) охватывают большие

географические пространства, от городов до континентов. Поставщики услуг связи

(компании, имеющие государственную лицензию на предоставление коммуникационных

услуг населению, такие как AT&T или MCI) выделяют для компаний и частных лиц

каналы связи, на базе которых и строятся глобальные сети. Как правило, поставщики

услуг отвечают за взаимодействие каналов связи, а управление трафиком берут на себя

сами компании-пользователи.

Глобальные сети могут быть построены на базе различных видов каналов связи:

коммутируемых и выделенных телефонных линий, оптоволоконных и спутниковых

каналов.

Многие крупные организации имеют свои собственные глобальные сети.

На Рис. 11 показана схема глобальной сети, используемой для управления

движением поездов Берлингтонской железной дороги. С помощью глобальной сети

отслеживается движение составов от станций отправления до станций назначения, а также

отдаются команды на отправление и остановку поезда.

Глобальная сеть, объединяющая более 130 региональных и локальных сетей,

используется в компании для управления движением поездов.

Рис. 11 Схема глобальной сети Берлингтонской железной дороги

Глобальные сети сложны в развертывании и управлении. Часто компаниям не

хватает средств, чтобы завершить прокладку коммуникационных каналов во все

удаленные офисы. Поэтому многие компании, нуждающиеся в возможностях передачи

данных на большие расстояния, не строят собственные глобальные сети, а используют

сервисы единой мировой глобальной сети Интернет (Internet), изучению которой

посвящена отдельная глава.

По числу подключенных к сети узлов, а также их географическому расположению

сети делятся на локальные, региональные и глобальные.

Локальные сети (LAN - Local Area Networks, ЛВС - Локальные Вычислительные

Сети) представляют собой несколько компьютеров, имеющих общую среду передачи

данных, и физически расположенных близко друг от друга (например, в одном здании или

комнате).

Физическая близость компьютеров: в локальных сетях позволяет использовать в

LAN технологии, поддерживающие передачу данных на чрезвычайно высоких скоростях.

Региональные сети (MAN - Metropolitan Area Network) - представляют собой

несколько сот, тысяч или более компьютеров, расположенных на относительно удаленном

расстоянии друг от друга (например, в пределах одного города или области) и имеющих

при этом общую среду передачи данных.

Региональные сети работают на скоростях от средних до высоких.

Глобальные сети (WAN - Wide Area Network)- это совокупность региональных

сетей, связанных коммуникационными каналами.

В качестве коммуникационных каналов чаще всего используются телефонные

линии, а также более дорогие варианты: оптоволононные кабели, спутниковые каналы и

др.

Глобальные сети работают на самых низких скоростях передачи данных.

Примером глобальной сети служит сеть Интернет.

Сетевые топологии

Набор правил для физического соединения узлов сети и организации взаемодействия сетевых

устройств называется сетевой топологией.

Конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями узлов сети между

собой и может отличаться от конфигурации логических связей.

Логические связи представляют сбой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются

путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

Топологии сетей можно разделить на две основные группы: полносвязные и неполносвязные (рис. 1).

Рис. 1. Топологии сетей.

В сети с полносвязной топологией каждый компьютер сети напрямую связан с

каждым

компьютером

этой

сети

(рис.

2).

Примером такой сети является сеть ячеистой (сотовой) топологии.

В некоторых литературных источниках сеть с неполной сотовой структурой (с отсутствием одной

или нескольких связей) называют ячеистой. В данном случае в такие подробности мы вдаваться не будем.

Рис. 2. Сеть сотовой топологии.

Преимущества сотовых сетей:

Высокая надежность, обусловленная избыточностью физических связей.

простота диагностики.

Недостатки сотовых сетей:

Необходимость наличия у каждого компьютера сети большого числа коммуникационных

портов для соединения со всеми другими компьютерами.

Необходимость выделения отдельной электрической линии связи для каждой пары

компьютеров.

Вышеперечисленное обуславливает высокую стоимость сотовой сети.

Сложность инсталляции и реконфигурации добавления или удаления новых узлов).

Большинство сетевых топологий имеет неполносвязную структуру. К основным видам

неполносвязных топологий можно отнести: шину, звезду, кольцо и смешанная топология.

Сети шинной топологии

В сетях с шинной топологией каждый компьютер сети подключен к одному общему кабелю (рис. 3).

Рис. 3. Сеть шинной топологии.

В шинной топологии отсутствуют активные схемы передачи сигнала от одного

компьютера к другому. Когда одна из машин посылает сигнал, он свободно путешествует

по всей длине кабеля. Достигнув конца кабеля, сигнал отражается и идет в обратном

направлении (зацикливание). Для предотвращения зацикливания сигнала в сетях с

шинной топологией обязательно использование оконечной нагрузки (терминатора) на

обоих

концах

кабеля.

Сигнал, посланный одной машиной, получают все компьютеры, подключенные к шине.

Принимает же его только машина, адрес которой совпал с адресом получателя,

закодированном

в

сообщении.

В каждый момент времени только один из компьютеров может передавать сигнал,

остальные должны ждать своей очереди. Соответственно, пропускная способность сетей с

шинной топологией невелика и ограничивается не только характеристиками кабеля, но и

логической структурой сети.

Достоинства шинной топологии:

Низкая стоимость.

Простота расширения (простота подключения новых узлов и объединения двух подсетей с

помощью повторителя).

Недостатки шинной топологии:

Низкая производительность.

Низкая надежность (частые дефекты кабелей и разъемов).

Сложность диагностики при разрыве кабеля или отказе разъема.

Любой дефект кабеля или разъема приводит к неработоспособности всей сети.

Из всего вышесказанного можно заключить, что шинная топология может применяться при

небольшом числе узлов в сети и невысокой степени взаимодействия между ними. Вместе с тем, такая сеть

отличается

низкой

стоимостью.

Звездообразная топология

В сетях звездообразной топологии (рис. 3) каждый узел подключается отдельным кабелем к общему

устройству, называемому концентратором (хабом). Концентратор передает данные от одного компьютера

другому или всем остальным компьютерам сети.

Рис. 4. Сеть звездообразной топологии.

Топология звезда позволяет использовать для подключения компьютеров

различные типы кабелей. Наличие концентратора чаще всего делает возможным

использование нескольких типов кабелей одновременно.

Достоинства звездообразной топологии:

Более высокая пропускная способность по сравнению с шинной топологией.

Выход из строя одного узла или нескольких узлов не влияет на работоспособность

остальной сети.

Легкость включения в сеть новых узлов.

Возможность использования вместо хаба коммутатора (для фильтрации траффика, а также

для мониторинга сети).

Возможность использования в одной сети нескольких типов кабелей.

Легкость создания подсетей путем приобретения дополнительного концентратора,

подсоединения к нему машин и соединения концентраторов между собой.

Недостатки звездообразной топологии:

Ограниченная возможность увеличения числа узлов сети (ограничивается количеством

портов концентратора).

Зависимость работоспособности сети от состояния концентратора.

Высокий расход кабеля (отдельный кабель для подключения каждого компьютера).

Более высокая стоимость по сравнению с шинной топологей (затраты на хаб и кабель).

Таким образом, сети звездообразной топологии целесообразно прокладывать в зданиях

(помещениях), в которых от каждого компьютера можно проложить кабель до концентратора. При

планировании

такой

сети

особое

внимание

следует

уделить

выбору

концентратора.

Кольцевая топология

В сетях с кольцевой топологией (рис. 5) каждый компьютер подключается к общему сетевому

кабельному кольцу, по которому передаются данные (в одном направлении).

Рис. 5. Сеть кольцевой топологии.

Каждый компьютер, получив данные, сверяет адрес получателя с собственным и в

случае из совпадения копирует данные в свой внутренний буфер. Сами данные при этом

продолжают движение по кольцу и возвращаются к отправителю. Если, получив данные,

компьютер обнаружил, что его адрес не совпадает с адресом получателя, он

ретранслирует данные следующему компьютеру в кольце.

В качестве среды передачи данных для построения сети кольцевой топологии чаще

всего используют экранированную или неэкранированную «витую пару», а также

оптоволоконный кабель.

Для решения проблемы коллизий (когда два или более компьютеров одновременно

пытаются передать данные) в сетях с кольцевой топологией применяется метод

маркерного доступа. Специальное короткое сообщение-маркер постоянно циркулирует

по кольцу. Прежде чем передать данные, компьютер должен дождаться маркера,

прикрепить данные и служебную информацию к нему и передать это сообщение в сеть.

В быстрых сетях по кольцу циркулируют несколько маркеров.

Существуют две наиболее известных технологии сетей, основанные на кольцевой

топологии - технология Token Ring и технология FDDI.

Сетевая технология - это согласованный набор стандартных протоколов и

реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения сети.

В технологии Token Ring реализован метод маркерного доступа, описанный выше.

В технологии FDDI применяется два кольца. При нормальном состоянии сети

функционирует только одно из колец, второе позволяет сохранить работоспособность

сети в случае отказа узла. Такая сеть обладает высоким быстродействием и чрезвычайной

отказоустойчивостью.

Достоинства кольцевой топологии:

При передачи данных не возникает потери сигнала (благодаря ретрансляции).

Не возникает коллизий (благодаря маркерному доступу).

Высокая отказоустойчивость (в технологии FDDI).

Недостатки кольцевой топологии:

Отказ одного узла может привести к неработоспособности всей сети (в технологии Token

Ring).

Добавление/удаление узла вынуждает разрывать сеть.

Таким образом, кольцевая топология целесообразна для построения надежной или/и

высокоскоростной сети, существенное наращивание которой не планируется или маловероятно.

Смешанная топология

Большинство более или менее крупных сетей имеют смешанную топологию, в которой можно

выделить отдельные фрагменты типовых топологий (рис. 6).

Рис. 6а. Сеть смешанной топологии (звезда-звезда).

Появление смешанных топологий обусловлено, как правило, необходимостью

наращивать и модернизировать сеть. Часто суммарные затраты на постепенную

модернизацию оказываются существенно большими, а результаты меньшими, чем при

тратах на глобальную замену морально устаревших сетей.

Рис. 6b. Сеть смешанной топологии (звезда-шина).

Сети смешанной топологии обладают достоинствами и недостатками,

характерными для составляющих их топологий.

Более подробно о различных топологиях сетей будет рассказано в следующих

статьях.

Среда передачи данных

Физическая среда, в которой происходит передача информации, называется средой передачи

данных.

Можно выделить две основных среды передачи данных (рис. 7):

проводную (с участием кабелей),

беспроводную (без участия кабелей).

Рис. 7. Среды передачи данных.

К беспроводным средам передачи данных относятся:

Инфракрасные лучи (соединение компьютеров с помощью инфракрасных портов).

Радиоволны (передача данных между компьютерами с использованием радиоэфира).

Использование беспроводных сред передачи данных в компьютерных сетях ограничивается

несколькими

причинами,

одна

из

которых

высокая

стоимость.

Кроме того, инфракрасная связь действует только в зоне прямой видимости (инфракрасные лучи не могу

проникать сквозь стены). На ее основе может быть организована лишь небольшая (часто - временная) сеть

внутри одного помещения. Такая сеть, помимо всего прочего, будет работать на довольно низких скоростях.

Использование для компьютерной связи радиоволн ограничивается сильной занятостью эфира

телевидением, радиовещанием, правительственной, военной и другими видами связи.

Основными проводными средами передачи данных являются медь и

стекловолокно. На их основе изготавливаются различные типы кабелей.

Медную среду передачи данных используют такие типы кабелей как коаксиальный

кабель и «витые пары» различных категорий.

Коаксиальный кабель в настоящее время для построения новых сетей

используются редко. Он обладает низкой пропускной способностью (не более 10 Мбит/с),

подвержен действию электромагнитных помех, а сигнал, передаваемый с его помощью,

довольно быстро затухает. Все это ограничивает максимально возможную длину сегмента

сети до 500 м (при использовании толстого коаксиального кабеля и до 185 м при

использовании тонкого коаксиального кабеля), а также максимально возможное число

узлов в сети, построенной на основе коаксиального кабеля (до 30 узлов для тонкой

Ethernet с использованием коаксиального кабеля RG-8 и RG-11 и до 100 узлов для толстой

Ethernet с использованием коаксиального кабеля RG-58). Кроме того, данные,

передаваемые посредством коаксиального кабеля, легко перехватить. Однако низкая

стоимость коаксиального кабеля и простота монтирования оборудования обуславливают

«живучесть» сетей, построенных на его основе.

Кабель «витая пара» получил свое название из-за использования в качестве среды

передачи данных одной, двух или четырех пар скрученных медных проводников.

Скрученность позволяет гасить помехи, создаваемые каждым из проводников.

Существует две основных разновидности «витой пары» - неэкранированная (UTP)

и экранированная (STP). Неэкранированная «витая пара», в свою очередь, подразделяется

на несколько категорий. Отличие между UTP и STP в том, что кабель экранированной

«витой пары» покрыт защитным экраном - алюминиевой или полиэстеровой оболочкой.

Сети на основе неэкранированной «витой пары» имеют пропускную

способность от 1 Мбит/с до 1 Гбит/с (при длине сегмента до 25 м) в зависимости от

категории используемого кабеля, максимальную длинную сегмента сети 100 м (сигнал,

передаваемый по неэкранированной «витой паре», довольно быстро затухает),

рекомендуемое число узлов в сети - 75 (максимально по спецификации - 1024, в

реальности - сильно зависит от траффика). Сам кабель сильно подвержен

электромагнитным помехам, данные, передаваемые с его помощью, несложно

перехватить. Однако UTP имеет невысокую стоимость и легок в прокладке.

Вышесказанное обуславливает большую популярность сетей на основе неэкранированной

«витой пары».

Сети на основе экранированной «витой пары» имеют более высокую

пропускную способность (теоретически: до 500 Мбит/с на расстояние 100 м),

максимальную длинную сегмента сети 100 м (сигнал, передаваемый по STP и UTP

затухает одинаково быстро), максимальное число узлов по спецификации - 270 (сильно

зависит от траффика), а за счет наличия экрана такие сети в значительно меньшей степени

подвержены электромагнитным помехам. Данные, передаваемые посредством

экранированной «витой пары» перехватить сложнее. В тоже время экранированная «витая

пара» имеет большую стоимость и более трудную прокладку, чем неэкранированная.

На основе стекловолокна изготавливаются многомодовые и одномодовые волоконнооптические кабели, различающиеся по траектории прохождения световых путей.

В одномодовом кабеле все лучи проходят практически один и тот же путь и

одновременно

достигают

приемника.

В многомодовом кабеле траектории лучей имеют существенный разброс, что приводит к

искажению информации при передаче на большие расстояния.

Соответственно, сети на одномодовых кабелях имеют большую пропускную

способность и максимальную длинную сегмента. В то же время они отличаются более

высокой стоимостью о сравнению с многомодовыми.

В настоящее время использование оптоволокна становится все более популярным в

том числе вследствие снижения его стоимости. Сети, построенные на основе оптоволокна,

имеют чрезвычайно высокую пропускную способность (от 100 Мбит/с до 2 Гбит/с и

более), не подвержены действию электромагнитных помех, а сигнал, передаваемый по

оптоволокну, имеет низкое затухание, что позволяет прокладывать его на значительные

расстояния, измеряемые километрами. Оптоволокно не дает утечки сигнала, что делает

его надежным в плане перехвата информации. Вместе с тем, как сам кабель, так и

оборудование к нему и работы по его прокладке отличаются существенно большей

стоимостью по сравнению с медными средами передачи данных. Кабель также подвержен

влиянию различных климатических условий

Более подробно о кабельных средах передачи данных будет рассказано следующих

статьях.

ческую шкалу (в дБ) и постоянную времени (время интегрирования) Тн = 200мс.

Средняя мощность Тф сигнала РТф ср = 88 мкВт 0 - без учета пауз в ТНОУ. С учетом пауз

РТф ср п = 32 мкВт 0, РТфmax = 2220 мкВт 0 (+ 3,5 дБм 0) при вероятности ε = 10−3.

При определении величины флюктуационной помехи, действующей на входе оконечного аппарата, ее приводят к эффективно воздействующей на орган слуха «взвешенной

помехе» суть, которой заключается в том, что на входе измерительного прибора устанавливается амплитудный корректор, частотная характеристика передачи которого повторяет

среднестатистическую характеристику чувствительности системы «телефонный аппаратслух». Взвешенное значение помехи будет меньше не взвешенной из-за меньшей чувствительности этой системы на краях частотного диапазона, и следовательно большего затухания корректора на этих же частотах. Снижение действующего напряжения равномерно

распределенной по спектру помехи определяется псофометрическим коэффициентом Кпс,

равным 1,33 для полосы частот 0,3 …3,4 кГц. Средняя мощность этой же помехи будет

снижена в 1,332 = 1,77 раза, а уровень - на 20 lg 1,33 = 2,48 дБ. В размерности взвешенных

- псофометрических величин вводится буква «П», т.е. дБм 0п, пВт 0 и др. (1 Вт = 103 мВт

= 106 мкВт = 109 нВт = 1012 пВт).

Экспериментально установлено, что качество приема Тф сигнала еще достаточно

при средней мощности помехи 178000 пВт 0 или 100000 пВтп. При определении пикфактора и помехозащищенности сигнала используют среднюю мощность сигнала без учета пауз: QТф = 14 дБ — пик-фактор (Рщах/РсрХ Азтф = 27 дБ. Динамический диапазон

DТф = 10 lg (2220· 10-6/1 78000·1 0-12) = 41 дБ.

Сигналы ЗВ по своему характеру близки к речевым сигналам, поэтому их отличия

от Тф носят количественный характер. Частотный спектр ограничивают для каналов ВК

0,03… 15 кГц, и 0,05… 10 кГц для каналов I класса. Имеют значительно меньше пауз, а

энергия отдельных импульсов, особенно музыкальных существенно выше. Поэтому Рзв ср

» больше РТф ср. Нормируются среднесекундная, среднеминутная и среднечасовая

мощности Рзв ср равные соответственно: 4500, 2230 и 923 мкВт0. Рmax определяется при

вероятности превышения е = 0, и составляет 8000 мкВт0.

Динамический диапазон: речь диктора до 35 дБ; художественное чтение до 50 дБ

музыкальные и хоровые ансамбли до 55 дБ; симфонический оркестр до 65 дБ. Помхозащищенность сигналов ЗВ должна быть не хуже АПЗ 3В = 42 дБ.

Сигналы телеграфирования и передачи данных (ПД). Чаще всего представляют

последовательности униполярных или биполярных импульсов постоянной амплитуды,

при этом положительный импульс обычно соответствует передаваемому знаку «1», а пропуск импульса или отрицательный - знаку «0».Частота следования «1» и «0» называется

тактовой частотой Fт. Численно Fт соответствует скорости передачи информации в бо-дах

(Бод), а в данном случае (два разрешенных значения «1» и «0») - скорости передачи в

битах в секунду (бит/с). Условно различают низкоскоростную (до 200 бод), среднескоростную (300… 1200 бод) и высокоскоростную (свыше 1200 бод) передачу данных. Верхнюю частоту сигнала ПД принимают равной Fт или даже 1,2 Fт. Допустимая вероятность

ошибки равна около 10-5, а помехозащищенность А3 ПД = 12 дБ.

Факсимильные сигналы (сигналы передачи неподвижных изображений) получаются в результате преобразования светового потока, отражаемого элементами изображения, в электрические сигналы.

При передаче штриховых изображений (состоящих из черных и белых элементов,

например, газетной полосы) факсимильный сигнал (ФС) состоит из униполярных импульсов различной длительности, но одинаковой амплитуды. Принимает, что полоса частот

такого сигнала находится в пределах 0…Fр, причем Fр - частота рис. - связана с длительностью самого короткого импульса τн соотношением Fр =1/2τн.τн =dc/Vраз. При передаче

документов τн= 0,34мс, Fp = 250 кГц. Помехозащищенность Апзфс = 35 дБ.

16

Сигналы ТВ состоят из суммы сигналов яркости (изображения), аналогичных полутоновым сигналам ФС, сигналов цветности и «синхросмеси» Fр = 6,5 мГц. АЗТВ =

48дБ. Уровень псофометрической помехи ниже уровня помехи с равномерным

спектральным распределением на 9 дБ, т.е. АЗП = 57 дБ.

Электрические сигналы количественно можно характеризовать мощностью, напряжением или током. Однако в технике электросвязи принято пользоваться логарифмическими характеристиками (уровнями передачи), что позволяет существенно упростить

многие расчеты. Уровни передачи, вычисленные посредством десятичных логарифмов,

называются децибелами (дБ), а посредством натуральных - неперами (Нп). В настоящее

время принято пользоваться децибелами.

Уровни передачи по мощности напряжению и току определяются соответственно

по формулам

где

- величины мощности, напряжения и тока в рассматриваемой

точке

I0 - величины принятые за исходные.

Если за исходные величины мощности, напряжения и тока приняты соответственно

, то вычисленные уровни

называют абсолютными и обозначают дБм, дБн, дБт.

При подаче на вход исправного и отрегулированного тракта синусоидального сигнала с абсолютным уровнем и частотой, рекомендованными для измерения этого тракта, в

точках тракта устанавливаются абсолютные уровни, которые называются измерительными. Измерительные уровни содержатся в техническом паспорте тракта и удобны при проверке и настройке последнего.

Иногда в качестве исходных величин принимают значения Рн, Uн, Iн, установлен-

ные в начале тракта или в точке, принятой условно за начало. Тогда вычисленные уровни

называют относительными и обозначают дБом, дБон и дБоI. Эти уровни широко

используют при измерениях передаточных характеристик трактов, поскольку их значения

оказываются численно равными усилению по мощности, напряжению или току участка

тракта от начала до данной точки. Очевидно, что отрицательные значения уровней при

этом будут соответствовать не усилению, а затуханию данного участка.

При нормировании величин сигналов и помех в каналах и трактах используется

понятие точки нулевого относительного уровня по мощности (ТНОУ). Абсолютный уровень , определенный в ТНОУ, обозначается как дБм 0. Для перехода от уровня сигнала

в ТОНУ к уровню по мощности Рм в данной точке тракта пользуются соотношением

, где

- измерительный уровень по мощности в данной точке тракта.

17

Типы телекоммуникационных сетей

Существуют различные способы организации совместной работы активного и

пассивного сетевого оборудования, и поэтому, есть множество способов классификации

сетей. Сети можно классифицировать по конфигурации, или топологии (network

topology). По своим географическим размерам сети подразделяются на глобальные и

локальные. Глобальные сети, как правило, охватываю достаточно большие площади – от

1-2 до сотен тысяч километров. Локальные сети объединяют компьютерные ресурсы

одного или нескольких зданий. В этой части вы познакомитесь с различными видами

компьютерных сетей.

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

Локальная сеть, ЛС (иногда используется название локальная вычислительная

сеть, ЛВС) – Local Area Network, LAN – охватывает небольшие пространства, обычно

одно здание или несколько близко стоящих зданий. Большинство локальных сетей

связывают компьютеры, находящиеся друг от друга на расстоянии не более 600 м.

Локальные сети нуждаются в своих собственных телекоммуникационных каналах (чаще

всего

применяется

витая

пара

или

коаксиальный

кабель).

Локальные сети нашли широкое применение в бизнесе. Благодаря им, организации могут

применять приложения, способствующие значительному повышению производительности

и эффективности управления. К таким приложениям относятся, прежде всего, все виды

электронной почты (обычная, текстовая, голосовая и видеопочта), теле и

видеоконференции, интернет-технологии. Сегодня трудно представить себе офис, не

оснащенный локальной сетью. Локальные сети позволяют организациям совместно

использовать программное обеспечение и дорогостоящее оборудование. Например,

пользователи нескольких компьютеров, объединенных локальной сетью, могут совместно

пользоваться одним лазерным или струйным принтером, подсоединенным к сети. Сети

применяются для работы с приложениями коллективного планирования, а также для

организации распределенных вычислений.

Без сетей было бы невозможным совместное использование в организациях

доступа к Интернет. Обычно в организациях только один компьютер напрямую

подключен к поставщику услуг Интернет (провайдеру). Чтобы пользователи остальных

компьютеров могли работать с Всемирной сетью, на компьютер, выполняющий функцию

шлюза, устанавливается специальное программное обеспечение, выполняющее от имени

пользователей запросы к Интернет. Персонал отделения Michelin Corporation в Милане

использует локальную сеть в основном для обмена электронной почтой, а также для

совместной обработки текстовой и графической информации. Кабельная система,

построенная на базе кабеля UTP5, связывает несколько концентраторов, с которыми

соединены более 200 компьютеров. В сети используются серверы Compaq ProLiant с

мощными процессорами и емкими жесткими дисками, а также рабочие станции и

персональные компьютеры Olivetti. В каждом офисе установлен сетевой лазерный

принтер. Ночью, когда в здании нет сотрудников, вся важнейшая информация копируется

системой резервного копирования, которой оснащен один из серверов – это снижает риск

потери жизненно важных данных. К Интернет все миланское отделение Michelin

Corporation подключено через один из компьютеров, работающий как шлюз между

локальной сетью компании и оптоволоконным каналом связи с Интернет-провайдером.

Благодаря постоянной связи с Интернет, миланское отделение корпорации Michelin может

в любой момент установить связь с мэйнфреймом, который находится в здании штабквартиры Michelin Corporation в Турине.

Виды локальных сетей

Все современные локальные сети делятся на два вида:

одноранговые

с централизованным управлением.

В одноранговой сети (peer-to-peer network) все компьютеры равноправны –

каждый из компьютеров может быть и сервером, и клиентом (см. Рис. 4.4). Пользователь

каждого из компьютеров сам решает, какие ресурсы будут предоставлены в общее

пользование и кому.

Рис. 4.4 Одноранговая сеть

В одноранговой сети (peer-to-peer network) все компьютеры равноправны – каждый

из компьютеров может быть и сервером, и клиентом. Пользователь каждого из

компьютеров сам решает, какие ресурсы будут предоставлены в общее пользование и

кому.

Компьютеры в одноранговых сетях организуются в рабочие группы (workgroups).

Одноранговые сети, как правило, небольшие – от 2 до 10 компьютеров. В такой сети

обычно нет лица, ответственного за настройку и поддержку политики безопасности сети –

администратора (network administrator). Политика безопасности (security policy) – это

совокупность настроек, определяющая права пользователей сети на доступ к общим

ресурсам. В одноранговой сети каждый пользователь ведет свою собственную политику

безопасности, определяя, каким образом другие пользователи могут использовать его

общие ресурсы. По мере добавления новых компьютеров в рабочую группу, она

становится трудно управляемой, так как управление политикой безопасности

децентрализовано. Например, в сети из 7 компьютеров необходимо вести 7 отдельных

политик безопасности, чтобы поддерживать работу 7 пользователей (см. Рис. 4.5).

Рис.

4.5

Управление

одноранговой

сетью

В одноранговой сети каждый компьютер ведет собственную политику безопасности

(security policy), что усложняет управление по мере укрупнения сети.

В сетях с централизованным управлением политика безопасности общая для

всех пользователей сети. В операционной системе Microsoft Windows 2000 сетевая

структура, состоящая из серверов и пользовательских компьютеров, совместно

использующих общую политику безопасности, называется доменом (domain). Помимо

политики безопасности, домен хранит базу данных пользовательских бюджетов.

Пользовательский бюджет (user account) содержит информацию, которая определяет

пользователя в сети. Эта информация включает в себя имя и пароль пользователя,

требуемые для регистрации пользователя в сети, права (user rights) и полномочия

(permissions), предоставляемые пользователю для работы с системой и доступа к

ресурсам. Когда пользователь регистрируется в сети, происходит процесс

аутентификации (authentication) – проверки регистрационной информации

пользователя. Сервер, который управляет вопросами взаимодействия между

пользователем и доменом, а также проводит аутентификацию пользователей, называется

контроллером домена или домен-контроллером (domain controller, DC). На Рис. 4.6

схематично показана сеть с контроллером домена, который содержит информацию о

пользовательских бюджетах и управляет политикой безопасности, а Видео 4.17

демонстрирует процесс аутентификации.

Рис. 4.6 Сеть с централизованным управлением

Видео 4.17 Аутентификация в сети с централизованным управлением

В сети с централизованным управлением контроллер домена (DC) управляет общей

для всех пользователей политикой безопасности (security policy) и хранит информацию о

пользовательских бюджетах (user accounts) в общей базе данных. Кроме того, сервер,

являющийся контроллером домена, может предоставлять в общее пользование некоторые

ресурсы (resources), например, дисковое пространство.

В процессе аутентификации компьютер пользователя отправляет контроллеру

домена (DC) запрос на вход в сеть (login request). Домен-контроллер обрабатывает

информацию (имя и пароль пользователя) и либо подтверждает вход в сеть (access

granted), либо запрещает (access denied). В данном случае первый пользователь прошел

аутентификацию и может работать в сети, а второй – не может, так как его учетная запись

отключена (account disabled).

В одной сети может быть несколько домен-контроллеров, каждый из которых

содержит базу данных пользовательских бюджетов. Рекомендуется, чтобы в одном

домене было как минимум два домен-контроллера на случай выхода из строя одного из

них

В больших сетях может быть несколько доменов. Иногда в крупных компаниях

каждому отделу соответствует собственный домен. Вообще, решение о добавлении нового

домена в сеть предприятия, как правило, может быть продиктовано двумя причинами:

большим числом клиентов;

географической распределенностью сети.

В первом случае сеть может стать настолько крупной, что будет разумным дать

каждому из отделов больше самостоятельности в управлении сетью. В том же случае,

если сеть компании охватывает большие пространства (например, несколько зданий или