Иван Сусанин – патриот земли русской

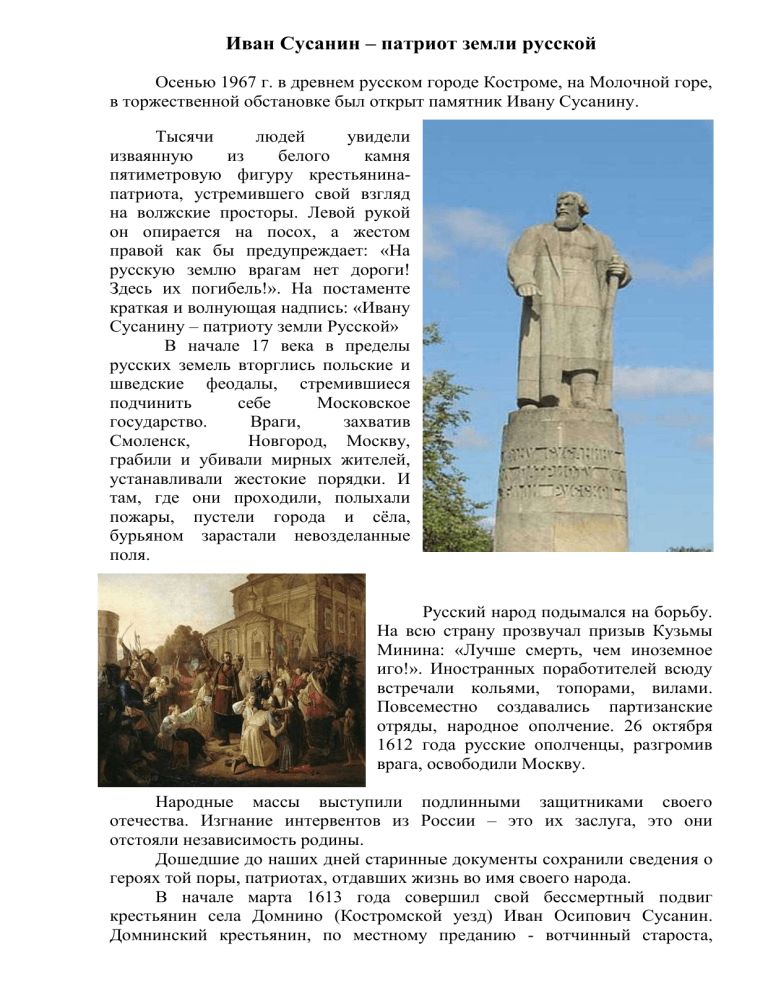

Осенью 1967 г. в древнем русском городе Костроме, на Молочной горе,

в торжественной обстановке был открыт памятник Ивану Сусанину.

Тысячи

людей

увидели

изваянную

из

белого

камня

пятиметровую фигуру крестьянинапатриота, устремившего свой взгляд

на волжские просторы. Левой рукой

он опирается на посох, а жестом

правой как бы предупреждает: «На

русскую землю врагам нет дороги!

Здесь их погибель!». На постаменте

краткая и волнующая надпись: «Ивану

Сусанину – патриоту земли Русской»

В начале 17 века в пределы

русских земель вторглись польские и

шведские феодалы, стремившиеся

подчинить

себе

Московское

государство.

Враги,

захватив

Смоленск,

Новгород, Москву,

грабили и убивали мирных жителей,

устанавливали жестокие порядки. И

там, где они проходили, полыхали

пожары, пустели города и сёла,

бурьяном зарастали невозделанные

поля.

Русский народ подымался на борьбу.

На всю страну прозвучал призыв Кузьмы

Минина: «Лучше смерть, чем иноземное

иго!». Иностранных поработителей всюду

встречали кольями, топорами, вилами.

Повсеместно создавались партизанские

отряды, народное ополчение. 26 октября

1612 года русские ополченцы, разгромив

врага, освободили Москву.

Народные массы выступили подлинными защитниками своего

отечества. Изгнание интервентов из России – это их заслуга, это они

отстояли независимость родины.

Дошедшие до наших дней старинные документы сохранили сведения о

героях той поры, патриотах, отдавших жизнь во имя своего народа.

В начале марта 1613 года совершил свой бессмертный подвиг

крестьянин села Домнино (Костромской уезд) Иван Осипович Сусанин.

Домнинский крестьянин, по местному преданию - вотчинный староста,

пожертвовавший своей жизнью ради спасения юного Михаила Феодоровича

Романова, навсегда останется в отечественной истории как пример истинного

патриотизма. Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь

отмечал: «Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как

начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и

низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того,

чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя

с подданным».

История подвига Ивана Сусанина в XVII в. фиксировалась трижды: в

указах 1619 (7128), 1633 (7141) и 1691 (7200) гг.

Первый документ - жалованная грамота

спасенного царя Михаила Федоровича

(1619 [7128] г., 30 ноября) - так повествует

о произошедших в Костромском уезде

событиях.

« Как мы, великий государь, царь и великий князь

Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году

были на Костроме, и в те годы приходили в

Костромской уезд польские и литовские люди, а

тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина

литовские люди изымали, и его пытали великими

немерными муками, а пытали у него, где в те

поры мы, великий государь, царь и великий князь

Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван,

ведая про нас, великого государя, где мы в те

поры были, терпя от тех польских и литовских

людей немерные пытки, про нас, великого

государя, тем польским и литовским людям, где

мы в те поры были, не сказал, и польские и

литовские люди замучили его до смерти …»

Жалованная грамота царя Михаила

Романова на имя зятя Сусанина – Богдана Сабина.

Аналогичный рассказ о подвиге Сусанина содержит и указ от 30 января

1633 (7141) г. Он был издан по случаю переселения дочери Ивана Сусанина

Антониды «с детьми ея с Данилком да с Костькою» на дворцовую пустошь

Коробово того же Костромского уезда в обмен на владения в деревне.

Деревеньки Домнинской вотчины, переданные в Новоспасский монастырь за

упокой души матери Михаила Федоровича Марфы Ивановны.

Последний в XVII в. указ, касавшийся потомков Сусанина, появился в

правление царей Ивана и Петра в сентябре 1691 (7200) г. Под этой датой указ

опубликован в Полном собрании законов.

Описание подвига Сусанина в указе царей Ивана и Петра Алексеевичей

1691 (7200) г. полностью совпадает с данными документов 1619 и 1633 гг.

Царский указ 1691 г. подтверждал права потомков Сусанина, детей его

дочери Антониды и зятя Богдана Сабинина, на пустошь Коробово,

полученную Сабиниными в 1633 г. («владеть им Мишке и Гришке и Лучке и

их детям и внучатам и правнучатам и в род их во веки неподвижно»), а также

их привилегии и статус белопашцев: «...никаких податей, кормов и подвод и

наместных всяких запасов и в городовые проделки и в мостовщину и в иные

ни в какие подати с тое пустоши имати не велели» [11]. Указ, и в частности

рассказ о подвиге Сусанина, полностью принадлежал традиции XVII в., ни в

чем от нее не отступая.

В XVII и первой половине XVIII века имя Ивана Сусанина было мало

известно обществу - как справедливо отмечает современный костромской

историк Н.А. Зонтиков, во многом потому, «что после 1619 года преемникам

Михаила Федоровича на троне не приводилось посещать костромской

земли». Действительно, следующее царское посещение «колыбели дома

Романовых» совершилось лишь спустя почти полтора века, в 1767 году когда императрица Екатерина II в ходе своей поездки по Волге вечером 14

мая прибыла в Кострому.

Утром следующего дня,

встречая императрицу у Святых

ворот Ипатьевского монастыря

перед началом Божественной

литургии, епископ Костромской

и

Галичский

Дамаскин

(Аскарон-ский),

управлявший

епархией с 1758 по 1769 год,

приветствовал

государыню

речью, в которой имя Сусанина

было упомянуто вместе с

именем

царя

Михаила

Феодоровича.

Проведя в Макариевом монастыре на Унже несколько дней, мать и

сын Романовы в начале октября выезжают в обратный путь и 2 ноября

возвращаются в столицу. В конце этого же месяца, 30 ноября 1619 года,

Михаилом Федоровичем была выдана жалованная грамота, начинающаяся

словами: "Божией милостию, мы, великий государь, царь и великий князь

Михайло Федорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому мило

сердию, а по совету и прошению матери нашея, государыни, великия ста

рицы инокини Марфы Ивановны, пожаловали есма Костромского уезда,

нашего села Домнина, крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам, и

за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина..." Этой грамотой как бы

окончательно была подведена черта под земной жизнью Ивана Сусанина и

начиналась его иная - посмертная - жизнь в истории России.

Одним из первых сусанинский подвиг описал в своей рукописной

книге «История о пер-воначалии и происшествиях города Костромы»

костромской дворянин Николай Степанович Сумароков; работа над

рукописью осуществлялась им в 1776-1788 годах.. Книга его не была

опубликована и хранится в Центральном государственном архиве древних

актов в Москве. Первое же печатное сообщение о подвиге Ивана Сусанина

относится к 1792 году, когда в Москве была издана книга костромского вицегубернатора Ивана Кузьмича Васькова «Собрание исторических известий,

относящихся до Костромы». Автор книги отмечал: «... Села Домнина

крестьянин Иван Сусанин в 1613 году, во время впадения в Костромской

уезд поиском прогиву особы Михаила Фсодоровича, поляками и литовцами

был пойман, разными истерзан муками и в страдании умерщвлен; но твердый

его дух, зная о месте пребывания искомыми врагами, сокрыл испытываемую

ими тайну и принес жизнь в жертву для целости особы, ко утверждению

государства сохраняемой»14.

Тщательное изучение и сопоставление различных источников позволяют

осветить жизнь и героическую гибель Ивана Сусанина.

Изгнанные из Москвы иностранные захватчики небольшими отрядами

рассеялись по стране. Они грабили население, разоряли целые уезды.

Летописец горестно отмечал: «Сами видите, что они (захватчики) ныне над

нами чинят: всегда в очах наших всем нам смерть показуют, и надругаются, и

насилуют нас, и дома наши отнимают, яко волцы, зубы своими скрежегчут, и

грозят нам, и претят смертию».

Польские шляхтичи причинили Костромскому и Ярославскому краям

громадный урон. Были сожжены и разграблены многие города, тысячи

жителей были убиты и замучены. В Костроме в 1614 г.было всего 312 дворов

«средних, младших и очень худых».

«Дозорная книга по городу Чухломе и уезду (1615) года» повествует о

громадных бедствиях, нанесённых интервентами. В книге упоминаются

места гибели крестьян.

В тот время избранный Земским собором на

престол молодой русский царь Михаил Романов

находился в своей вотчине, в селе Домнино

Костромского уезда. Польские феодалы были

недовольны решением Земского собора в котором

говорилось: « Литовского и шведского королей и их

детей и иных немецкой веры и никаких иноземных

государств

на

Московское

государство

не

избирать…». Это решение лишило интервентов

возможности посадить на русский престол своего

ставленника.

В то тяжёлое время одному из вражеских отрядов удалось прорваться

на север, в Костромской уезд. В ту пору этот уезд считался густонаселённым,

хотя его покрывали дремучие леса, местами непроходимые, с топкими

болотами и трясинами. Кроме Костромы, в уезде было несколько маленьких

городков, называвшихся костромскими пригородами. Между этими

городками, защищёнными невысокими земляными валами, среди лесов по

берегам маленьких речек разбросаны были сёла, а вокруг них по небольшим

полянам – деревни, починки и займища.

Польский

отряд,

посланный

захватить

вновь

избранного

царя,

пробираясь глухой лесной дорогой, сбился

с пути и попал в деревню Деревеньки.

Поляки рыскали по вотчине в надежде

отыскать Михаила Романова.

Здесь и попался им Иван Сусанин.

Костромской

крестьянин завел в

дебри, в болото на

погибель

отряд

польских интервентов. Когда польский шляхтич

понял, что отряд обманут, что слишком далеко завел

их Сусанин в непроходимое болото, поляки убили

его. Тем самым был спасен новоизбранный

самодержец государства Российского.

В XIX веке над сусанинской темой трудились священнослужитель

Успенского храма села Домнино протоиерей Алексий Домнин-екий чья

«Правда о Сусанине (евол местных преданий)» была опубликована в

журнале «Русский Архив» и столоначальник Костромской духовной

консистории Василий Алексеевич Самарянов, издавший в Костроме в 1882

году книгу «Памяти Ивана Сусанина, за царя, спасителя веры и царства,

живот свой положившего в 7121 (1613) году». Труд В.А. Самарянова по

сути своей был ответом на критическую оценку подвига Сусанина, данную

известным историком, профессором Санкт-Петербургского университета

Н.И. Костомаровым. Заслуживают внимания следующие слова В.А.

Самарянова: «...Позволяем себе надеяться, что люди сведущие сумеют

лучше нашего воспользоваться теми памятниками древности, которые

приведены в нашем труде, несомненно, внесут значительную струю света в

существующие сказания о подвиге Сусанина и извлекут эту величавую

личность из мифического мрака, которым окружили ее в последнее время

некоторые писатели. Во всяком же случае мы крепко уверены, что тот

суровый приговор, которым господин Костомаров осудил сказания о

славном подвиге Сусанина на изгнание из отечественной истории, не

будет приведен в исполнение. И память о верном и доблестном слуге царя

и Отечества будет жить в потомстве на прочных основаниях, будет

украшать одну из страниц русской истории смутного времени и

способствовать подъему народного духа в тяжкие годины испытания...».

В конце XIX века исследованиями подвига Сусанина занимался

председатель Костромской губернской ученой архивной комиссии Николай

Николаевич Селифонтов, в десятых годах XX столетия - костромской

историк, лингвист и этнограф, сын священника Галического уезда Николай

Николаевич Виноградов. XX век, принесший многие скорби нашему

Отечеству, стал временем беспримерной идеологизации образа Ивана

Сусанина; его роль в истории трактовалась в соответствии с тем или иным

политическим «заказом». Тем более важным видится то, что в самом

начале времени переоценки наших духовных ценностей, возвращения к

духовным истокам бытия Отечества, сусанинские места в ходе своего

первого визита в Кострому посетил Предстоятель Русской Православной

Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 8 мая

1993 года, совершив заупокойную литию у часовни, воздвигнутой на

родине Ивана Сусанина в бывшей деревне Деревеньки, Его Святейшество

сказал: «Вихрь атеизма, который пронесся по стране нашей, коснулся и

этого священною места. Сегодня мы вспоминаем снова нашу историю,

учимся на уроках прошлого, чтим тех, кто свою жизнь полагали за

ближних своих. И среди них мы чтим подвиг сына земли Костромской

Ивана Сусанина. Мы совершаем молитвенное поминовение тех, во имя

кого он совершил свой подвиг».

Поворот к реальному, а не

показному уважению нашего

прошлого в том числе и памяти о

Сусанине, проходил медленно. В

1977 году получило статус

«памятника природы» Чистое

болото, чем оно было спасено от

торфоразработок. Тогда же была

отреставрирована мемориальная

часовня в

Деревеньке,отреставрирована

церковь Успения в Домнино,

реставрируется церковь

воскресения в п. Сусаннино, где

сейчас находится музей подвига

Ивана Сусанина. В 1988 году,

когда отмечалось 375-летие

подвига на возвышении над Чистым болотом был установлен памятный знак

– огромный валун с надписью «Иван Сусанин 1613», на редкость

вписавшийся в пейзаж.

Сейчас, когда наш народ вновь обращается к традиционным духовным

ценностям благочестивых предков мы вновь открываем имена истинных

героев Отечества. Память об Иване Сусанине, освобожденная от

идеологических штампов и искажений исторической действительности,

вновь стала символом патриотизма русского человека, готового отдать свою

жизнь за веру и Отечество, ради устроения русской государственности, для

благоденствия родной земли.

8 мая каждого года – День памяти Ивана Сусанина.