5.XXX Особенности производственного экологического контроля на

тепловых электростанциях Общие сведения

В разделе представлены общие сведения по организации производственного

экологического контроля (ПЭК) на тепловых электростанциях (ТЭС), проводимым в

соответствии с требованиями природоохранного законодательства и не включает требования

по организации технологического контроля, контроля, регламентируемого нормативными

документами в области промышленной и санитарной безопасности, безопасности

гидротехнических сооружений (ГТС). В разделе не рассматриваются вопросы контроля

санитарных показателей (контроль качества воздуха в рабочей зоне и на границах СЗЗ,

показатели микробиологического загрязнения сточных вод).

Контроль воздействий на атмосферный воздух от топливосжигающих

установок

Контроль воздействий на атмосферный воздух включает в себя:

-

контроль соблюдения нормативов ПДВ;

контроль соблюдения технологически норм выбросов от топливосжигающих

установок (ТСУ);

контроль газоочистных установок (ГОУ).

Контроль нормативов ПДВ

Целями контроля выбросов является проверка соблюдения нормативов предельно

допустимых выбросов и получение исходных данных для государственной статистической и

внутрифирменной отчетности и расчетов платы за негативное воздействие на окружающую

среду.

План-график контроля разрабатывается, согласовывается с государственными

надзорными органами и, как правило, утверждается в составе проекта нормативов ПДВ.

Перечень нормируемых веществ, методы и периодичность контроля определяются на

основании требований следующих методических документов:

Правила организации контроля выбросов в атмосферу на ТЭС и в котельных.

РД 153-34.0-02.306-98, СО 34.02.306-98;

Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, СО 34.02.305-98;

Организация контроля газового состава продуктов сгорания стационарных

паровых и водогрейных котлов. СО 34.02.320-2003.

Контролю подлежат выбросы только от нормируемых источников выбросов, выделения

загрязняющих веществ, приведенных в таблице 5. _________________.

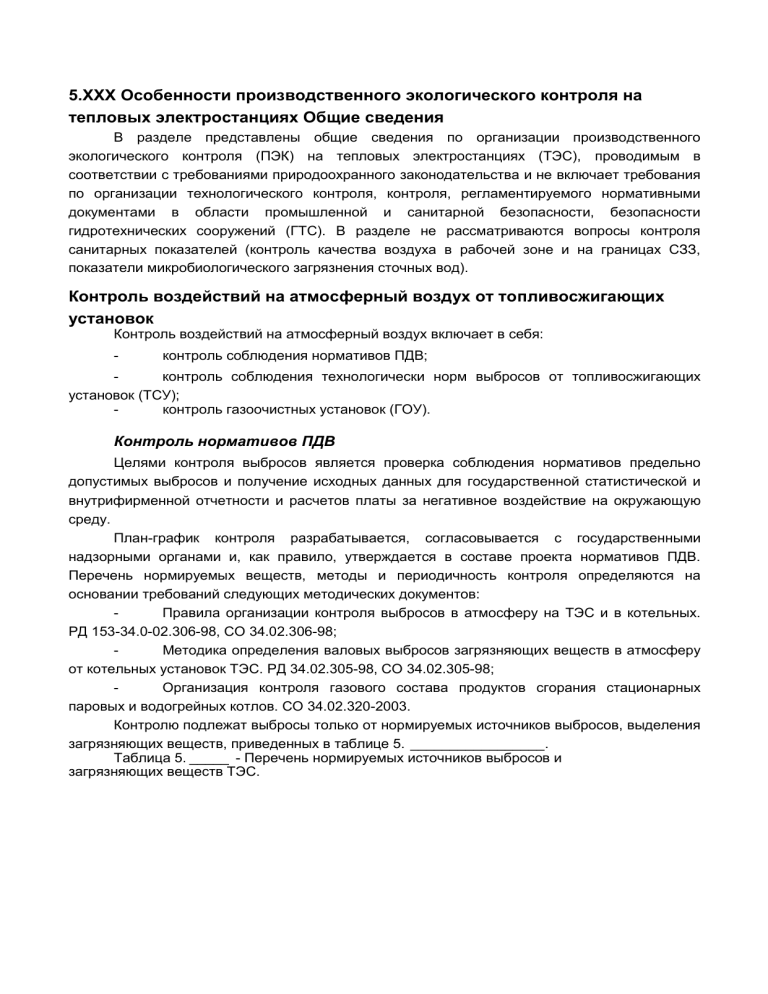

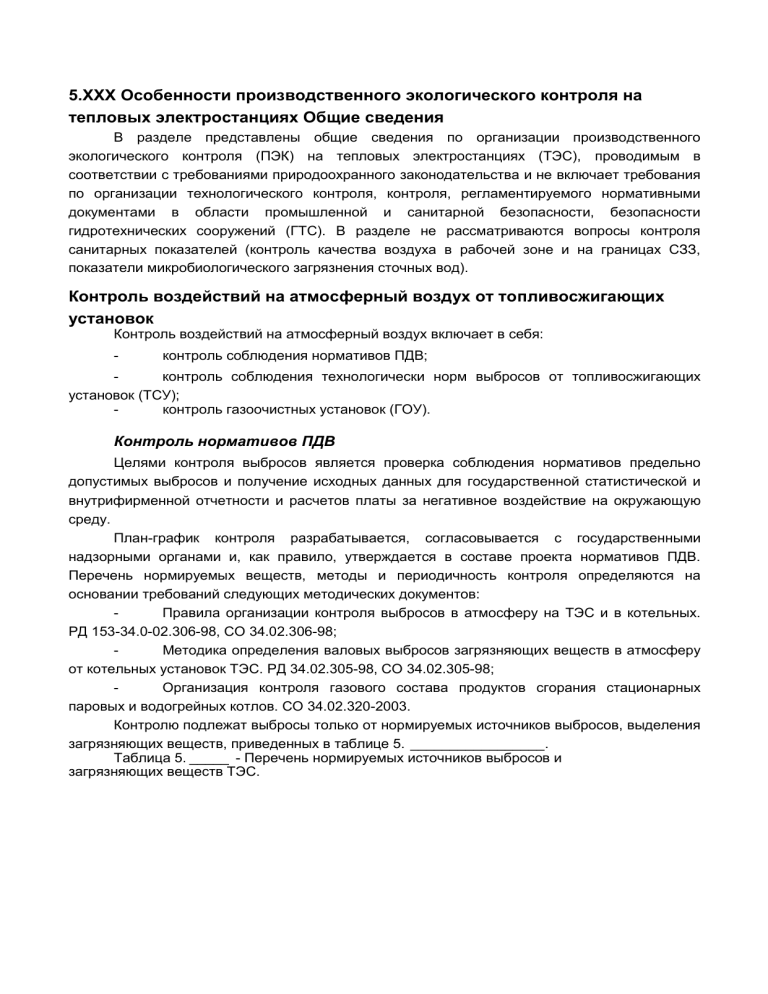

Таблица 5. _____ - Перечень нормируемых источников выбросов и

загрязняющих веществ ТЭС.

Технологические процессы источники выделения ЗВ

Т опливосжигающие

установки

Топливосжигающие

Источники

выбросов

Дымовые трубы

мазут

газ

Взвешенные

вещества

(зола

твердого

топлива)

+

+

+

Оксиды серы (в

пересчете

на

диоксид серы)

Топливосжигающие

Дымовые трубы

Диоксид

+

+

+

Дымовые трубы

азота

Оксид азота

+

+

+

Дымовые трубы

Оксид

+

+

+

установки

Т опливосжигающие

установки

Т опливосжигающие

установки

Топливосжигающие

углерода

Дымовые трубы

установки

+

Дымовые трубы

Мазутная зола

(в пересчете

на ванадий)

Сажа

Дымовые трубы

Бенз(а)пирен

+

+

на Неорганизованные

источники

на Неорганизованные

Пыль углей

+

-

Пыль (зола

твердого

топлива)

+

Паровые

котлы

паропроизводительностью

менее 30 т/ч

Паровые

котлы

паропроизводительностью

менее 30 т/ч

Перевалка золошлаков

золошлакоотвалах

твердое

топливо

Дымовые трубы

установки

Перевалка

топлива

угольных складах

ЗВ

источники

+

-

При контроле определяются выбросы: максимальные (средние за 20 мин) в граммах в секунду

и суммарные за год в тоннах.

На ТЭС применяются следующие методы контроля:

постоянный, инструментальный периодический, расчетный.

инструментальный

Инструментальный постоянный контроль применяется по оценке на 20-25% ТЭС.

Энергоблоки, вводимые в последнее время, как правило, оснащаются приборами

постоянного контроля. Энергоблоки на базе парогазовой технологии

оснащены приборами постоянного контроля практически полностью, за исключением

установок с установленной электрической мощностью менее 25 МВт.

На ТЭС на базе паросиловых установок уровень оснащения приборами постоянного

контроля существенно ниже, особенно угольных ТЭС.

Периодичность инструментального контроля определяется на основе категории

источника выбросов. Категорирование источников по инструментальному контролю выбросов

устанавливается для каждого загрязняющего вещества (таблица 5.2) в зависимости от

параметров Ф и Q, определяемых по формулам:

где М - максимальный выброс загрязняющего вещества из источника, г/с;

Н - высота источника выброса, м;

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

71

- эффективность газоочистки, %;

q - приземная концентрация загрязняющего вещества на границе СЗЗ или ближайшей

жилой застройки, ед. ПДК.

Категория

источника

выброса

I

II

III

IV

Частота

контроля

выброса

1 раз в квартал

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в 5 лет

Одновременное условие параметров*

Ф

Q

>0,01

>0,5

>0,1

>5

>0,001

<0,5

>0,01

<0,5

>0,001

<0,5

>0,01

<0,5

<0,001

<0,5

<0,01

<0,5

* Для источника II категории дополнительное условие - наличие разработанных

мероприятий по сокращению выброса загрязняющего вещества.

Примечание. Для каждой из категорий источника первая строка значений параметров

ф и Q дана для Н > 10 м, а вторая - Н <10 м.

Допускается определение объема дымовых газов расчетным методом по расходу

топлива и содержанию кислорода в дымовых газах при условиях регистрации расхода

топлива и содержания кислорода прямыми или косвенными методами.

При периодическом инструментальном контроле:

максимальные выбросы диоксида серы при наличии сероочистной установки,

золы твердого топлива, оксидов азота, оксида углерода определяются расчетом с

использованием результатов плановых инструментальных измерений содержания этих

веществ в дымовых газах; при отсутствии сероочистных установок максимальные выбросы

диоксида серы допускается определять расчетными методами без инструментальных

измерений;

максимальные выбросы мазутной золы (в пересчете на ванадий), сажи,

бенз(а)пирена и годовые выбросы всех веществ определяются расчетными методами с

использованием зависимостей содержания вещества в дымовых газах от нагрузки котла.

Расчетные методы применяются из числа рекомендованных Минприроды. Для

расчетов выбросов от котлов используется Методика определения валовых выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, СО

34.02.305-98.

Выбросы от неорганизованных источников (склады угля, золошлакоотвалы)

контролируются расчетными методами.

Кроме того, в настоящее время для ТЭС нормируются и контролируются

многочисленные мелкие организованные и неорганизованные источники выбросов:

сварочные посты, металло- и деревообрабатывающее станочное оборудование, емкости с

нефтепродуктами и маслами, автостоянки, гаражи и т.п. Отсутствие в действующем

законодательстве нормативных ограничений по перечню нормируемых веществ привело к

значительному необоснованному росту количества нормируемых и контролируемых веществ

и соответствующих расходов энергопредприятий. В советское время государство

контролировало на ТЭС не более 6-ти вредных веществ от 2-3-х источников. В настоящее

время на обычной угольной ТЭС нормируется и включается в разрешение на выбросы

порядка 110-120 источников и 50 вредных веществ. При этом на 3 источника (дымовые трубы

от энергетических котлов) и 7 загрязняющих веществ приходится 99,96% от всей массы

выбросов. Выбросы от остальных источников (сварочные посты, стоянки транспорта, баки с

нефтепродуктами, металлообрабатывающие станки, основные вещества - пыль

неорганическая, пары нефтепродуктов) выбрасывают в среднем по 0,35 т/год. Есть источники

с выбросами меньше 1 кг в год.

Для типичной газовой электростанции нормируются и контролируются порядка 26-ти

источников выбросов, 30-ти загрязняющих веществ. При этом на 1 источник (дымовая труба

от энергетических котлов) и 3 загрязняющих вещества приходится 99,99% от всей массы

разрешенных выбросов. На остальные 25 источников и 27 загрязняющих веществ приходится

1,8 т/год выбросов, в среднем по 72 кг/год.

В случае введения разумных ограничений перечня нормируемых и контролируемых

источников и ЗВ для ТЭС затраты на производственный экологический контроль выбросов

могут быть снижены не менее, чем на 90%. Средние расходы ТЭС на контроль выбросов

составляют в настоящее время 2 млн. руб./год.

Предложения по НДТ организации ПЭК выбросов в атмосферу для ТЭС:

ЗВ

метод контроля

Технологические

условия

процессы

Топливосжигающие

установки (ТСУ) с входной

тепловой мощностью 100

МВт и более

угольные ТСУ, расход дымовых газов

допускается определять расчетным

методом

Пыль (зола твердого топлива)

постоянный инструментальный

контроль

Топливосжигающие

Пыль (зола твердого топлива)

установки (ТСУ) с входной

тепловой мощностью менее

100 МВт

расчетный метод, периодический

инструментальный контроль

Топливосжигающие

установки

Топливосжигающие

установки с входной

тепловой мощностью 100

МВт и более

Оксиды серы (в пересчете на

диоксид серы)

Диоксид азота и Оксид азота

На основе данных по расходу топлива,

его теплотворной способности и

содержанию золы.

Эффективность ГОУ учитывается по

результатам периодического

измерения и расчета

эксплуатационной эффективности (1

раз в год)

расчетный метод

постоянный инструментальный

контроль

На основе данных по расходу топлива,

его теплотворной способности и

содержанию серы.

При наличии сероочистной установки

учитывается ее периодически

измеряемая эффективность (1 раз в

год)

расход дымовых газов допускается

определять расчетным методом

Топливосжигающие

Диоксид азота и Оксид азота

установки с входной

тепловой мощностью менее

100 МВт

Топливосжигающие

установки с входной

тепловой мощностью 100

МВт и более

Оксид углерода

Оксид углерода

Топливосжигающие

установки с входной

тепловой мощностью менее

100 МВт

Топливосжигающие

установки

Паровые котлы

паропроизводительностью

менее 30 т/ч

Мазутная зола (в пересчете на

ванадий)

Сажа

расчетный метод, периодический

инструментальный контроль

постоянный инструментальный

контроль

расчетный метод, периодический

инструментальный контроль

Расчет массы выбросов производится

по нормативной характеристике ТСУ

(масса выбросов в зависимости от

нагрузки).

1 раз в год проводится

инструментальная проверка

нормативной характеристики.

при сжигании всех видов топлива,

расход дымовых газов допускается

определять расчетным методом

расчетный метод

Расчет массы выбросов производится

по нормативной характеристике ТСУ

(масса выбросов в зависимости от

нагрузки).

1 раз в год проводится

инструментальная проверка

нормативной характеристики.

при сжигании мазута

расчетный метод

при сжигании мазута

Бенз(а)пирен

расчетный метод

Перевалка топлива на

угольных складах

Пыль углей

расчетный метод

Перевалка золошлаков на

золоотвалах

Пыль (зола твердого топлива)

расчетный метод

Паровые котлы

паропроизводительностью

менее 30 т/ч

при сжигании угля и мазута

на основе периодического

инструментального контроля

влажности угля на складе

на основе периодического

инструментального контроля

влажности золы

На угольных ТЭС применяются газоочистные установки на угольных котлах и

аспирационные установки в помещениях топливоподач и котельных цехов. На газовых

ТЭС ГОУ не применяются.

Контроль ГОУ регламентирован Правилами эксплуатации установок очистки газа,

утв. Минхиммаш СССР 28.11.1983.

В отношении контроля работы ГОУ Правилами установлены следующие

требования:

установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их

технического состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной

руководством предприятия. По результатам осмотра составляется акт и при

необходимости разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных

недостатков. Акт прилагается к паспорту установки;

установки очистки газа должны подвергаться проверке на соответствие

фактических параметров работы установки проектным не реже одного раза в год

(установки с высоким содержанием токсичных примесей - не реже 2-х раз в год), а также

при работе технологического оборудования на измененном режиме более 3-х месяцев

или при переводе его на новый постоянный режим работы, после строительства,

капитального ремонта или реконструкции установки.

Имеются стандарты организации РАО ЕЭС России, определяющие методики

контроля ГОУ в электроэнергетике:

Положение об организации эксплуатации золоулавливающих установок на

тепловых электростанциях. РД 34.27.502, СО 153-34.27.502.

Типовая инструкция по эксплуатации электрофильтров. РД 34.27.504-91,

СО 153-34.27.504-91.

Типовая инструкция по эксплуатации мокрых золоуловителей. РД

34.27.503-92, СО от 14.04.1992.

Методика контрольных испытаний золоулавливающих установок тепловых

электростанций и котельных. СО 34.02.308-98, РД 153-34.0-02.308-98.

Методика

испытаний

золоулавливающих

установок

тепловых

электростанций и котельных. СО 34.27.301-2001, РД 153-34.1-27.301-2001.

Обычной практикой на ТЭС является контроль эффективности ГОУ 2 раза в год:

до и после ремонта. Контроль осуществляется собственными силами ТЭС или

сторонними организациями.

Контроль ГОУ включает в себя:

-

испытания при приемке ГОУ из ремонта, после реконструкции и монтажа;

-

ежегодную проверку эффективности золоулавливающих установок;

эксплуатационный контроль, включающий ежедневный осмотр и

регистрацию показателей работы ГОУ с заполнением журналов.

Проверка эффективности ГОУ проводится не реже 1 раза в год. Если в течение

года проводятся испытания ГОУ при приемке из ремонта, после реконструкции и

монтажа, то специальная проверка эффективности

золоулавливающих установок не проводится.

Результаты испытаний вносятся в паспорт ГОУ.

Приемка золоуловителей из ремонта, оценка качества ремонта производятся

согласно СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

Во время приемки из ремонта установки электрофильтров проверяются:

качество подвески, центровки систем электродов и их состояние;

работа систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов

(обкатка механизмов в течение 24 ч);

-

состояние систем контроля, сигнализации и дистанционного управления;

-

состояние газораспределительных и газоотражательных устройств;

-

плотность газового тракта, камер, бункеров и газоотводящего тракта;

состояние системы золоудаления;

состояние кабельных муфт, изоляторов, переключателей и разъединителей

на напряжение более 1000 В, кабелей, трансформаторов, выпрямителей, шкафов

управления с коммутационной аппаратурой;

работа системы приточно-вытяжной вентиляции преобразовательной

подстанции;

состояние тепловой изоляции;

-

работа контрольно-измерительных приборов;

работа системы обогрева изоляторных коробок, бункеров, редукторов,

эффективность обдува опорно-проходных изоляторов;

плотность закрытия люков и лазов, мест прохода валов механизмов

встряхивания через корпус;

состояние и надежность всех болтовых и сварочных соединений, состояние

несущих элементов корпуса;

состояние подвижных и неподвижных опор корпуса;

состояние кровли и устройств для удаления ливневых вод и снега (при

наружной установке фильтра);

-

состояние площадок обслуживания;

-

состояние и надежность средств техники безопасности.

Качество ремонта установки электрофильтров контролируется:

определением эффективности золоулавливания;

испытанием полей электрофильтров на электрическую прочность путем

снятия вольтамперных характеристик на дымовых газах и на воздухе при работающих

механизмах встряхивания;

измерением

гидравлического

сопротивления

электрофильтров

и

температуру дымовых газов до и после электрофильтра;

определением присосов воздуха на участке установки электрофильтра.

-

Во время приемки из ремонта установки мокрых золоуловителей

проверяются:

качество выполнения противокоррозионной защиты и ее состояние;

правильность изготовления установки, а также состояние оросительных

сопл и форсунок;

комплектность и правильность сборки системы орошения, состояние ее

элементов (гравийных фильтров, напорного бака);

комплектность и правильность установки эксплуатационных приборов

контроля за работой золоуловителей;

наличие и состояние теплоизоляционного покрытия газоходов до и после

золоулавливающей установки;

отсутствие брызгоуноса из каплеуловителей;

качество орошения поверхностей, особенно в месте образования водяной

пленки в каплеуловителе;

-

состояние гидрозатворов и системы золоудаления;

-

плотность газового тракта.

Качество ремонта установки мокрых золоуловителей контролируется:

-

определением эффективности ГОУ;

измерением расхода и давления воды, подаваемой на орошение аппаратов;

измерением гидравлического сопротивления установки при номинальной

нагрузке котла;

-

измерением температуры дымовых газов на выходе из установки;

-

определением присосов воздуха на участке золоулавливающей установки.

Полученные параметры сравниваются с паспортными данными.

Эксплуатационный контроль ГОУ.

Результаты эксплуатационного контроля ГОУ заносятся в журнал учета дефектов

золоулавливающей установки и журнал учета показателей работы золоулавливающей

установки.

В журнал учета показателей работы золоулавливающей установки (или суточную

ведомость

котла)

заносятся

следующие

основные

технические

параметры,

характеризующие работу золоулавливающих установок в эксплуатационных условиях:

для мокрых золоуловителей - расход и давление орошающей воды,

температура газов после золоуловителей, гидравлическое сопротивление газового тракта;

для электрофильтров - напряжение и ток на стороне высокого напряжения,

температура уходящих газов.

Частота записей устанавливается начальником КТЦ, но не реже одного раза в

смену.

Не реже, чем один раз в смену эксплуатационный персонал КТЦ производит осмотр

ГОУ, а также золоудаляющих устройств для выявления неисправностей и отключений.

Данные осмотров заносятся в журнал учета дефектов золоулавливающих установок. По

графикам производится осмотр золоуловителей, помещений преобразовательных

подстанций (чистота, вентиляция и др.), очистка от пыли аппаратуры щитов управления,

контрольноизмерительных приборов, проверяется состояние (уровень и качество) масла в

трансформаторах и выпрямительных устройствах, механизмов встряхивания и других

элементов и узлов золоуловителей.

Представляется, что включение контроля эффективности ГОУ в состав ПЭК

является избыточным и нецелесообразным по следующим причинам:

а) основными нормируемыми показателями, характеризующими выбросы ЗВ в

атмосферу и уровень их негативного воздействия, являются массы выбросов мг/м3, г/с,

т/год. Эффективность ГОУ является одним из важных, но не единственным фактором,

влияющим на эти показатели выбросов. На показатели масс выбросов оказывают влияние

энергоэффективость оборудования, качественные показатели топлива, режимы работы

оборудования и многое другое. В связи с этим непонятно, с какой целью организуется

контроль именно эффективности ГОУ, если этот показатель не определяет и не

характеризует однозначно показатели массы выбросов;

б) показатель эффективности ГОУ практически невозможно нормировать. То есть

невозможно установить значение эффективности, с которым можно сравнивать

фактическую эффективность. Проектные значения эффективности, которые сейчас

приняты в качестве норматива, соответствуют идеальным проектным условиям,

недостижимым на практике. В процессе эксплуатации в межремонтные периоды

эффективность ГОУ постепенно снижается в силу естественных процессов загрязнения,

износа. В результате опроса энергопредприятий за период 2011-2015 гг. получены

сведения, что ежегодно для 30-40% ГОУ угольных ТЭС среднегодовая эффективность

была ниже проектных значений;

в) измерение эффективности ГОУ - достаточно затратное мероприятие. Ежегодные

затраты на контроль ГОУ угольных ТЭС составляют от одного до нескольких миллионов

рублей.

Эксплуатационную эффективность ГОУ необходимо измерять только в случае

применения расчетных методов определения выбросов твердых частиц и оксидов серы

при наличии ГОУ. В этом случае 1 раз в год измеряется эффективность ГОУ, на основании

измеренной величины ежемесячно определяется эксплуатационная эффективность с

учетом эксплуатационных данных (Правила организации контроля выбросов в атмосферу

на ТЭС и в котельных. РД 153-34.0-02.306-98, СО 34.02.306-98).

Контроль воздействий от передвижных источников выбросов

Контроль соблюдения передвижными источниками технических нормативов

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух регламентируется п.4

ст.17 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и постановлением

Правительства РФ от 06.02.2002 № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных

и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

Контролю подлежат следующие виды передвижных источников выбросов, которые

могут эксплуатироваться филиалами Общества на праве владения, пользования и (или)

распоряжения, собственности или ином законном основании:

автотранспортные средства;

тракторы и самоходные машины;

-

маневровые и магистральные тепловозы, путевая техника.

Автотранспортные средства

Контроль выбросов автотранспортных средств осуществляется при прохождении

государственного технического осмотра.

Свидетельством

исполнения

обязанностей

по

контролю

соблюдения

автотранспортными

средствами

технических

нормативов

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является наличие для каждого из

эксплуатируемых средств действующего (непросроченного) технического талона (талона

технического осмотра).

Тракторы и самоходные машины

Контроль экологических характеристик тракторов и самоходных машин

контролируется в соответствии с «Правилами проведения технического осмотра

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами,

осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.11.2013 N 1013. Контроль

соблюдения тракторами и самоходными машинами технических нормативов выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется органами

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов

техники в Российской Федерации при осуществлении надзора за техническим состоянием

и во время государственного технического осмотра этих видов техники. Уровень дымности

отработавших газов для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных

самоходных машин с дизелями должен соответствовать ГОСТ Р 17.2.2.02. Содержание

загрязняющих веществ в отработавших газах машин с бензиновыми двигателями должно

соответствовать требованиям, предусмотренным изготовителем.

Маневровые и магистральные тепловозы, путевая техника

Нормы выбросов и периодичность их контроля для тепловозов установлены ГОСТ

Р 50953-2008 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных

и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения».

Свидетельством исполнения обязанностей по контролю соблюдения нормативов

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является наличие для

каждого из эксплуатируемых средств протоколов испытаний.

Система контроля за сбросами возвратных сточных вод на ТЭС должна

обеспечивать:

систематическиеданные об объемах забираемой, используемой

и

возвратной воды и их соответствие установленным лимитам водопользования;

оценку

состава и свойств

исходных вод в местах

собственных

водозаборов, фоновых и контрольных створах водных объектов, принимающих сточные

воды;

оценку

состава и свойстввозвратных вод и соответствия

их

установленным нормативам НДС и договоров водоотведения;

исходные данные для формирования отчетности ТЭС по установленным

формам.

Контроль

водопользования на

ТЭС организуется в соответствии

с

требованиями:

Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями

учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, утв. приказом Минприроды от 08.07.2009

N 205;

программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его

водоохранной зоной (приложение к договору водопользования);

проекта нормативов допустимых сбросов, утвержденным органом

Росводресурсов.

Контроль объемов водопользования

Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом водозаборе и

выпуске возвратных вод, а также в системах оборотного водоснабжения и точках передачи

воды другим потребителям.

Выбор водоизмерительных приборов и устройств определяется их назначением,

величиной измеряемых расходов воды, производительностью водозаборных и

водосбросных сооружений.

В основном объемы воды, забираемой из природных источников или от сторонних

поставщиков, отводимых сточных вод измеряются непрерывно. Исключение составляют

объемы воды, используемые прямоточными системами охлаждения, циркуляционной

воды в оборотных системах охлаждения и гидрозолоудаления. Эти объемы составляют

десятки и сотни тысяч кубических метров в час, как правило, транспортируются по

открытым каналам, что делает их измерение проблематичным как в части обеспечения

необходимой точности измерений, так и с точки зрения стоимости средств измерения. В

связи с этим измерение воды, используемой в прямоточных системах охлаждения, и

циркуляционной воды в оборотных системах охлаждения и гидрозолоудаления

целесообразно производить косвенно, например, по потреблению электроэнергии

циркуляционными насосами.

Система контроля за внутристанционными сточными водами должна обеспечивать

информацию о количестве и качестве различных категорий внутристанционных сточных

вод.

По характеру, источнику загрязнения и качественному составу производственные

сточные воды ТЭС делятся на следующие категории:

сточные воды систем охлаждения технологического оборудования

(конденсаторов, маслоохладителей и др.);

сточные воды системы гидрозолоудаления;

сточные воды водоподготовительных установок;

сточные воды, содержащие нефтепродукты (мазут, масла);

сточные воды от промывок регенеративных и конвективных поверхностей

нагрева;

сточные воды от консервации и химических очисток оборудования.

Нормированию и контролю подлежат сбросы загрязняющих веществ от

следующих технологических схем ТЭС:

1)

системы охлаждения:

со сбросными водами при прямоточной системе,

со сбросными водами оборотной системы охлаждения с прудомохладителем,

с продувочными водами оборотной системы охлаждения с градирнями;

2)

водоподготовительные установки (ВПУ) со сточными водами;

3)

системы гидрозолоудаления (ГЗУ) с избыточными водами;

4)

дождевые и талые воды подлежат нормированию в случае отведения их в

водный объект через специальные выпуски.

Другие технологические сточные воды ТЭС (замасленные и замазученные воды,

стоки от химических очисток оборудования, от обмывок регенеративных и конвективных

поверхностей нагрева котлов, работающих на мазуте и др.) должны использоваться

внутри ТЭС (повторное использование после очистки, закачка в подземные пласты и т.д.)

либо отправляться для очистки на другие предприятия.

Рекомендуемый перечень нормируемых и контролируемых показателей состава

сточных вод ТЭС приведен в таблице (перечень показателей качества сточных вод из

системы гидрозолоудаления согласуется дополнительно в зависимости от марки

сжигаемого угля):

Показатели состава

Размерность

Источники сбора

ГЗУ* Водоподготовка*

Оборотная система

охлаждения с

градирнями**

+

+

+

1 Взвешенные

вещества

мг/дм3

2 рН

ед. рН

+

+

+

3 БПК

мг/дм3

+

-

-

4 Минерализация

мг/дм3

+

-

-

5 Хлориды (С1-)

мг/дм3

+

| **

| **

6 Сульфаты (SO~2)

мг/дм3

+

1 **

1 **

7 Нефтепродукты

мг/дм3

+

-

+

2

8 Кальций (Са+ )

3

мг/дм

+

-

-

9 Железо (Fe+3)

мг/дм3

+

1 **

+

10 Алюминий (А1+3)

мг/дм3

+

1 **

-

11 Медь (Cu+2)

12. Токсичность

мг/дм3

+

-

+

+ (при применении

биоцидов)

* С учетом коэффициента безвозвратных потерь.

** Контролируются в зависимости от применяемого реагента.

Сточные воды систем охлаждения

Сбросные воды систем охлаждения по своему составу относятся к категории

«нормативно чистых без очистки» вод и какой-либо очистке не подвергаются. Объемы,

состав и свойства стоков систем охлаждения ТЭС определяются типом системы

техводоснабжения: прямоточная, оборотная с прудом-охладителем, оборотная водная с

испарительными градирнями, типом и мощностью установленного оборудования.

В сбросных водах систем охлаждения прямоточных и оборотных с прудомохладителем загрязнения сточных вод не происходит, поскольку для таких систем не

применяются какие-либо химические реагенты. В то же время возвратные воды имеют

повышенную температуру по сравнению с исходной. Кроме того, при охлаждении этими

системами масел, сточные воды могут загрязняться нефтепродуктами.

В связи с этим, в исходных и сточных водах прямоточных систем охлаждения и

оборотных систем охлаждения с прудом-охладителем необходимо постоянно

контролировать температуру и содержание нефтепродуктов.

Кроме того, в таких системах охлаждения могут образовываться продукты

коррозии и органические вещества за счет развития микроорганизмов, биозагрязнителей

на поверхностях водного тракта. Однако эти процессы происходят недостаточно

интенсивно для наблюдаемого загрязнения сточных вод и их контроль нецелесообразен.

В оборотных водных системах охлаждения происходит постоянное испарение

части циркулирующей воды, в результате чего происходит концентрирование

содержащейся в ней солей, взвешенных и растворенных веществ. При этом возникает

опасность выпадения солевых и механических отложений на теплообменных

поверхностях, возрастает коррозионная активность воды. Кроме того, в таких системах

создаются благоприятные условия для развития микро- и макроорганизмов. Для

предотвращения этих негативных явлений осуществляют постоянную замену части

циркуляционной воды (подпитка и продувка) и часто осуществляют коррекционную

обработку циркуляционной воды химическими реагентами различного назначения:

кислотами или известью с целью регулирования рН, биоцидами, ингибиторами коррозии,

солевых и механических отложений.

Перечень контролируемых показателей подпиточных и продувочных вод оборотных

водных систем охлаждения определяется применяемыми реагентами. Кроме того,

контролируются взвешенные вещества, рН, нефтепродукты, медь, железо. Последние два

показателя контролируются в связи с возможными процессами коррозии элементов

оборудования.

При отведении в водные объекты охлаждающих вод агрегатов масса загрязняющих

веществ в сточных водах должна соответствовать массе веществ в воде, взятой для

охлаждения агрегатов плюс масса использованных реагентов.

Сточные воды водоподготовительных установок

Сточные воды различных водоподготовительных установок, служащих для

подготовки воды для подпитки котлов, теплосетей, установок для очистки

внутристанционных и производственных конденсатов, блочных обессоливающих

установок, представляют собой разбавленные растворы нейтральных солей. Все

применяемые на ТЭС методы водоподготовки основаны на выделении взвесей и солей из

исходной воды, что приводит к ее разделению на 2 потока: чистой обессоленной воды и

сточной воды, в которой сконцентрированы вещества, содержащиеся в исходной воде с

некоторой добавкой реагентов. Качественный состав их зависит от качества

обрабатываемой воды (или конденсата) и применяемой технологической схемы

водоподготовки. Эти стоки можно разделить на:

сточные воды предочисток ВПУ (осветлителей, механических фильтров)

содержат шламы и механические примеси. Объем стоков зависит от состава исходной

воды, схемы предочистки и применяемых реагентов, установленного оборудования:

сточные воды ионитовой части ВПУ, испарительных, мембранных установок

содержат соединения примесей обрабатываемой воды и отработанных регенерационных

растворов. Объем стоков зависит от производительности ВПУ, применяемой технологии

(ионный обмен, мембранные или термические методы), степени повторного

использования стоков.

Содержание веществ в стоках зависит от применяемой схемы ВПУ, перечня и

количества реагентов и качества исходной воды.

Сточные воды систем гидрозолоудаления

Химический состав сбросных вод систем ГЗУ определяется видом сжигаемого на

ТЭС твердого топлива, способом золоулавливания и золоудаления, временем

эксплуатации и степенью замкнутости оборотной системы ГЗУ. Общая минерализация

этих вод представлена преимущественно ионами кальция, сульфат-, гидрокарбонатионами, а для ТЭС, сжигающих щелочные топлива, также и гидроксид-ионами.

Микрокомпонентный состав представлен наиболее специфичными компонентами,

такими как ванадий, железо, марганец, мышьяк, селен, фториды и хром.

Рекомендуемый дополнительный перечень нормируемых и

микропримесей в сточной воде систем ГЗУ* ТЭС

контролируемых

Показатели состава

Марганец (Mn)

Размерность

мг/дм3

ГЗУ

+

Ванадий (V)

мг/дм3

+

Мышьяк (As)

3

мг/дм

+

Селен (Se)

мг/дм3

+

Фтор (F)

мг/дм3

+

Хром (Cr)

мг/дм

+

3

Если проектом предусмотрен выпуск избыточных вод систем ГЗУ за счет влияния

климатических условий (например, преобладание осадков над испарением), то эти сбросы

подлежат нормированию и контролю.

Вместе с отбором проб возвратных вод одновременно должен производиться

отбор проб исходной воды водоисточника для определения фоновых показателей, а

также проб воды после ее смешения с возвратными водами в контрольном створе.

Как правило, периодичность контроля составляет 1 -3 месяца.

Необходимо отметить, что на практике, в отсутствие нормативного регулирования

перечня нормируемых и контролируемых веществ для различных типов производств,

объем ПЭК различных ТЭС существенно различается. Например, по сообщениям

нескольких газовых ТЭС с одинаковой технологией производства из различных регионов

количество нормируемых и контролируемых веществ, включенных в ПЭК, изменяется от

единиц до нескольких десятков. Недостаточная регламентация правил формирования

перечня предоставляет государственным органам, согласующим и утверждающим НДС,

право произвольно и избирательно предъявлять требования к перечням нормируемых

веществ конкретных водопользователей.

Контроль воздействий на подземные воды

ТЭС потенциально могут воздействовать на состояние подземных вод через

фильтрацию загрязненного поверхностного стока с территорий складирования угля,

золошлаковых материалов и других отходов, через утечки из трубопроводов и емкостей

воды, мазута, химических реагентов, масел, через создание препятствий для

естественных потоков грунтовых вод, водообмена через поверхность земли, что может

приводить к изменениям режима (уровней, температур) и качества грунтовых вод,

приводить к подтоплению земель и сооружений, способствовать развитию карстовых

явлений, влиять на несущую способность грунтов, деформациям и разрушениям зданий и

сооружений.

Цели производственного контроля воздействий на подземные воды являются

комплексными и преследуют не только своевременное обнаружение негативного

воздействия производственных сооружений и процессов на грунтовые воды, но и

обратного негативного влияния природных процессов на состояние зданий, сооружений и

коммуникаций, а также разработки мер по предупреждению такого взаимного влияния.

Задачами наблюдений за режимом подземных вод на тепловых электростанциях

являются:

выяснение условий формирования естественного режима подземных вод

(до постройки сооружений), уточнение гидрогеологических условий в районе

водопонизительных работ в период строительства;

прослеживание динамики уровней, температуры и химического состава

подземных вод во времени;

выявление взаимовлияния и взаимосвязи водоносных горизонтов друг с

другом и с поверхностными водами;

оценка характера и динамики взаимовлияния зданий, сооружений тепловых

электростанций и поземных вод, в том числе: масштабов и причин обводнения грунтов и

подтопления территории; агрессивности подземных вод к бетонным и металлическим

конструкциям; загрязнения подземных вод под влиянием эксплуатации электростанций;

разработка рекомендаций по использованию результатов наблюдений за

режимом подземных вод для организации технического обслуживания и ремонта зданий,

сооружений подземных водонесущих коммуникаций и технологического оборудования.

Для решения этих задач на ТЭС осуществляется периодический контроль режима

подземных вод (режимные наблюдения). Методические рекомендации по организации и

ведению режимных наблюдений приведены в РД 153-34.1-21.32598. СО от 30.06.1998 N

34.21.325-98 «Методические указания по контролю за режимом подземных вод на

строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях», утвержденных РАО ЕЭС

России 30.06.1998.

Режимные наблюдения организуются до начала возведения тепловой

электростанции и продолжаются в процессе ее строительства и эксплуатации.

Для проведения режимных наблюдений на промплощадке ТЭС создается сеть

наблюдательных скважин. Скважины стационарной сети проектируются с учетом

геологического строения, гидрогеологических условий и размеров территории тепловых

электростанций, а также с учетом назначения и компоновки зданий и сооружений. При

размещении скважин и определения их количества учитывается следующее:

для выяснения условий формирования подземных вод часть скважин

должна располагаться в областях их питания и дренирования (разгрузки), в том числе в

местах возможных утечек производственных вод (градирни, бассейны накопителей

отходов, насосные станции, мазутохранилища, главный корпус, здания водоподготовки и

др.). Скважины устанавливаются вокруг этих объектов;

если источники питания подземных вод находятся вне территории тепловой

электростанции, то часть скважин размещается между объектами электростанции и этими

источниками для оценки влияния последних на гидрогеологические и гидрохимические

условия территории;

наблюдательные скважины устанавливаются на два или три водоносных

горизонта. Наибольшее количество скважин оборудуется на первый от поверхности

водоносный горизонт, грунтовые воды которого оказывают непосредственное влияние на

подземные части зданий и сооружений (подтопление, агрессивное воздействие) и сами

подвергаются воздействию объектов тепловой электростанции (загрязнение, повышение

уровней и температуры).

Скважины на второй и третий водоносные горизонты устанавливаются для оценки

их взаимовлияния в период строительства и эксплуатации с объектами тепловой

электростанции и грунтовыми водами первого от поверхности водоносного горизонта

(подтопление, дренирующее воздействие, загрязнение).

Установка скважин на нижние горизонты становится также обязательной, если

подземные воды этих горизонтов служат источниками хозяйственно-питьевого

водоснабжения.

- количество наблюдательных скважин на промплощадках определяется с учетом

вышеприведенных требований, а также местных техноприродных условий. Опыт

многолетних режимных наблюдений на промплощадках тепловых электростанций II и III

категорий (мощность от 250 до 1500 МВт) показал, что количество скважин варьируется от

25 до 80 при площади территории от 30 до 100 га, т.е. на 1 га приходится по 0,6 - 1,7

скважины. Из них 70 - 90 % установлено на первый от поверхности водоносный горизонт, а

остальные - на второй и третий, в том числе на третий горизонт - единичные скважины, по

1 - 3 на каждой промплощадке.

Контроль за режимом подземных вод включает наблюдения за уровнем,

температурой и химическим составом воды.

Уровни подземных вод в наблюдательной скважине измеряются в межень не реже

1 раза в месяц, а в весеннее время и периоды интенсивных и затяжных дождей - не реже 1

раза в 7 - 10 дн. Частота наблюдений увеличивается также во время активного влияния на

уровни подземных вод техногенных факторов, например, аварийных утечек воды из

коммуникаций, проведения дренажных мероприятий и др. Учащенные наблюдения

уровней в таких случаях производятся в скважинах, расположенных в зоне влияния

техногенного фактора.

Измерения температуры выполняются одновременно с измерением уровня

грунтовых вод не реже 4 раз в год (по сезонам). В отдельных случаях производятся

учащенные измерения температуры, например, при внезапном повышении уровней

подземных вод, вызванном утечками производственных вод. В этих случаях контроль за

температурой подземных вод помогает установить источник утечек.

Контроль за химическим составом подземных вод по наблюдательным скважинам

производится в целях выяснения влияния подземных вод на подземные части зданий и

сооружений (агрессивность к бетонным и металлическим конструкциям) и изменение

физико-механических свойств грунтов оснований, а также влияния тепловой

электростанции на санитарное состояние подземных водоносных горизонтов. На крупных

накопителях отходов и других возможных источниках подтопления (золошлакоотвалах,

шламоотвалах,

водоподготовительных

установках,

мазутохранилищах

и

др.)

рекомендуется

проводить химико-аналитический контроль с периодичностью 2 раза в год.

Рекомендуемый перечень показателей для химико-аналитического

контроля подземных вод

Компонент

Индекс

1

Кальций

Са2+

2

Магний

Мд2+

3

Натрий и калий

Na + K+

4

Железо общее

Fe2+ Fe3+

5

Железо закисное

Fe3+

6

Аммоний

JVtf4+

7

Марганец

Mn (суммарно)

8

Фтор

F-

9

Хлориды

Cl-

10

Сульфаты

so

11

Гидрокарбонаты

HCO;

12

Карбонаты

cot

13

Нитриты

NO,Г

14

Нитраты

NO;

15

Углекислота свободная

СО2 своб.

16

Углекислота агрессивная

C02 агр.

17

Жесткость общая

-

18

Жесткость карбонатная

-

19

Сухой остаток

-

20

Водородный показатель

pH

21

Окисляемость перманганатная

-

22

Фенол

-

23

Нефтепродукты

-

№

п.п.

24

Сероводород

H2S

25

Фосфат-ион

PO4

26

Медь

CU2+

27

Цинк

Zn2+

28

Свинец

РЬ2+

Нужно отметить, что, как правило, перечень показателей меньше

рекомендованного с учетом специфических условий каждой ТЭС.

Как правило, содержание наблюдательной сети и режимные наблюдения

осуществляются персоналом ТЭС. Однако анализ результатов наблюдений требует

специальных знаний, поэтому для анализа результатов режимных наблюдений

привлекаются сторонние организации с периодичностью 3-5 лет.

Контроль почв

В условиях отсутствия нормативных требований в части контроля почв, объем

такого контроля на разных ТЭС существенно различается. Некоторые ТЭС не

осуществляют такого контроля. Если контроль осуществляется, то он выполняется на

границе СЗЗ и в зонах влияния ОРО.

Ниже приведены обобщенные сведения об объемах контроля почв, фактически

осуществляемого на ТЭС:

а) на границе СЗЗ:

газовые станции: 2-3 точки отбора проб, периодичность контроля - 1-2 раза в

год, показатели: содержание хлоридов, нефтепродуктов, цинка, меди, нитратов,

фосфатов, железа.

угольные станции: 2-4 точки отбора проб, периодичность контроля - 2-4 раза

в год, показатели: содержание сульфатов, хлоридов, НФПР, меди, свинца, цинка, никеля,

кобальта, кадмия, железа, марганца, хрома, ванадия, нитратов, фосфатов, рН.

б) в зоне влияния ОРО:

в зоне влияния шламоотвалов, объектов накопления отходов на газовых

станциях: 2-3 точки отбора проб, периодичность контроля - 1-9 раза в год, показатели:

содержание хлоридов, НФПР, цинка, меди, нитратов, фосфатов, железа.

в зоне влияния золошлакоотвалов угольных станций: 2-4 точки отбора проб,

периодичность контроля - 4 раза в год, показатели: содержание сульфатов, хлоридов,

НФПР, меди, свинца, цинка, никеля, кобальта, железа, марганца, хрома, ванадия,

нитратов, фосфатов, рН.

Контроль осуществляется как сторонними лабораториями (как правило,

лабораториями Роспотребнадзора, ЦЛАТИ), так и собственными лабораториями ТЭС.

Некоторыми ТЭС, кроме инструментального контроля, применяется метод

периодического визуального контроля (обходы территории промплощадок и СЗЗ) в целях

контроля соблюдения требований природоохранного и земельного законодательства, в

том числе в части восстановления нарушенных земель, предупреждения негативных

процессов изменений почв, которые могут контролироваться визуально: эрозии,

подтопления, заболачивания, захламления, загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Оценивая целесообразность и результативность производственного экологического

контроля почв, можно отметить следующее:

- контроль качественных показателей почв на границах СЗЗ газовых ТЭС

нецелесообразен и избыточен. Выбросыв атмосферу от организованных источников

газовых ТЭС не могут приводить к загрязнению почв, значимые неорганизованные

источники выбросов на газовых ТЭС отсутствуют;

- на газовых ТЭС отсутствуют ОРО, которые могут существенно влиять на качество

почв. Наиболее массовые отходы газовых ТЭС: шламы водоподготовительных установок,

шламы обмывок РВП, очистки мазутных баков, отработанных масел хранятся либо во

влажном состоянии под слоем воды, либо в закрытых емкостях и не могут загрязнять

почвы. Контроль почв в зонах влияния ОРО газовых ТЭС нецелесообразен;

- выбросы золы твердых топлив, оксидов серы в атмосферу от угольных ТЭС

осуществляются через очень высокие горячие источники (180-320 м) и зоны осаждения

выбросов составляют, как минимум, десятки километров. Максимальные выпадения золы

происходят на расстояниях 10-20 высот дымовых труб, то есть значительно выходят за

границы СЗЗ (около 1000 м). В связи с этим измерения качества почв на границах СЗЗ

угольных ТЭС нерезультативны, не могут свидетельствовать об уровне влияния их

выбросов на состав почв;

- на угольных ТЭС имеются 2 вида потенциальных источников загрязнения почв это сооружения топливоподачи, включая угольные склады, и золошлакоотвалы. Это

низкие холодные неорганизованные источники выбросов твердых частиц угля и его золы.

Инструментальный контроль их выбросов практически невозможен, поэтому для этих

сооружений целесообразно проведение производственного контроля их влияния на

качественный состав почв. В части объема контроля представляется достаточным

измерение 1 раз в год содержания в почве не более 2-3-х маркерных веществ.

Установление единого перечня показателей не представляется возможным из-за

разнообразия состава углей и их зол, а также почв. Данные показатели должны

выбираться исходя из максимальной разности содержания маркерного вещества в угле

или золе и почве, вещество должно быть внесено в перечень ЗВ, контролируемых

государством.

Общие метрологические требования к инструментальным методам

контроля

Перечень измерений в области охраны окружающей среды, относящихся к сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений, утверждается

Минприроды России. Осуществление измерений, которые относятся к области

государственного регулирования, осуществляемые в рамках производственного

экологического контроля, должно производиться в соответствии со следующими

требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».

Измерения должны выполняться по аттестованным методикам (методам)

измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для

выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа,

прошедших поверку.

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых

измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений.

Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным

метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения

типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия

методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям

осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об

аттестованных методиках (методах) измерений публикуются в Федеральном

информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Измерения должны выполняться средствами измерений утвержденного типа.

Сведения об утвержденных типах СИ публикуются в Государственном реестре средств

измерений (далее — Госреестр СИ) на интернет-сайте http://www.fundmetrologv.ru.

Госреестр СИ является разделом Федерального Информационного фонда «Сведения об

утвержденных типах средств измерений» и предназначен для регистрации средств

измерений, типы которых утверждены Росстандартом, Фонд состоит из следующих

разделов:

средства измерений, типы которых утверждены Росстандартом;

-

свидетельства об утверждении типа средств измерений;

единичные экземпляры средства измерений, типы которых утверждены

Росстандартом;

государственные центры испытаний средств измерений, аккредитованные

Росстандартом.

Для каждого типа СИ в Госреестре средств измерений содержится следующая

информация: наименование СИ; регистрационный номер, состоящий из порядкового

номера государственной регистрации и двух последних цифр года утверждения типа;

назначение СИ; страна-производитель; изготовитель и его реквизиты; наименование

Государственного центра испытаний; срок действия сертификата; межповерочный

интервал; методика поверки.

Утверждение типа СИ осуществляется Росстандартом на основании испытаний СИ,

которые проводятся Государственными центрами испытаний СИ.

Ведение Государственного реестра средств измерений возложено на ФГУП

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы». Сведения

об утвержденных типах средств измерений допущенных к использованию в РФ,

включенных в госреестр средств измерений публикуются на

интернет-сайте http://www.fundmetroloav.ru.

Порядок ведения Государственного реестра средств измерений определен

правилами по метрологии ПР 50.2.011-94 «Порядок ведения Государственного реестра

средств измерений».

Средства измерений до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат

первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Периодичность

поверки устанавливается в документации на СИ.

Поверку средств измерений должны осуществлять аккредитованные в области

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В то же время Правительством Российской Федерации устанавливается перечень

средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в

установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными

региональными центрами метрологии. Перечень таких СИ установлен приказом

Росстандарта от 7 ноября 2013 года N 1304 «Об утверждении Перечня типов средств

измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области

обеспечения единства измерений федеральными бюджетными учреждениями государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний,

находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемым ценам».

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или)

свидетельством о поверке.

С целью исполнения нормативных требований в области обеспечения единства

измерений на энергогенерирующих предприятиях, как правило, организуются следующие

процедуры:

ведение учета применяемых СИ, их поверки и калибровки;

-

формирование годовых планов поверки и калибровки СИ;

Об аккредитации лабораторий, осуществляющих ПЭК

Действующим законодательством измерения в области ПЭК - то есть оценка

соответствия деятельности организаций установленным для них обязательным

экологическим требованиям - не относятся к областям обязательной аккредитации.

В ч.1 ст.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014, с изм. от

02.03.2016) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» определена сфера

действия закона в части обязательной аккредитации.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом

регулировании" также не предусматривается обязательной аккредитации лабораторий,

осуществляющих ПЭК.

В то же время частью 2 ст.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от

23.06.2014, с изм. от 02.03.2016) «Об аккредитации в национальной системе

аккредитации»

предусмотрена

добровольная

аккредитация

юридических

лиц,

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия и

обеспечению единства измерений в отношении исполнения на добровольной основе

требований, исследования, испытания и измерения, с заявлениями об аккредитации в

национальной системе аккредитации.

Государственными надзорными органами ведется активное внедрение требование

аккредитации лабораторий, осуществляющих ПЭК, в качестве обязательного. Их целью,

по нашему мнению, является искусственное ограничение доступа на рынок услуг по

осуществлению измерений в интересах различных ФГУП, ФГБУ и т.п. По сути, включение в

некоторые НПА уровня постановлений правительства и ведомственных приказов

требования о выполнении каких-либо измерений в области ПЭК только аккредитованными

лабораториями противозаконно. Во всяком случае, это противоречит смыслу законов о

техническом регулировании и аккредитации в национальной системе аккредитации.

Считаем, что аккредитация лабораторий в области ПЭК не является НДТ. Можно

говорить о том, что отдельные процедуры и требования, которые предъявляются для

добровольной аккредитации, могут иметь статус НДТ (например, периодическое

повышение квалификации персонала, контроль достоверности измерений), однако

формальное подтверждение соответствия - наличие аттестата, свидетельства - не

является НДТ.