Смирнова Е.Ю., учитель русского языка

и литературы МОУ СОШ с углубленным

изучением предметов художественноэстетического цикла № 23

г. Комсомольск-на-Амуре

Мастер – класс

Тема: «Воспитание нравственных качеств личности в условиях

современной школы»

Цели:

формирование у учащихся нравственных качеств на уроках

литературы и предметах художественно-эстетического цикла;

развитие творческих способностей, создание условий для

самореализации каждого ученика;

предоставление широкого поля для активной самостоятельной

деятельности;

использование полученных знаний в условиях жизни современного

общества.

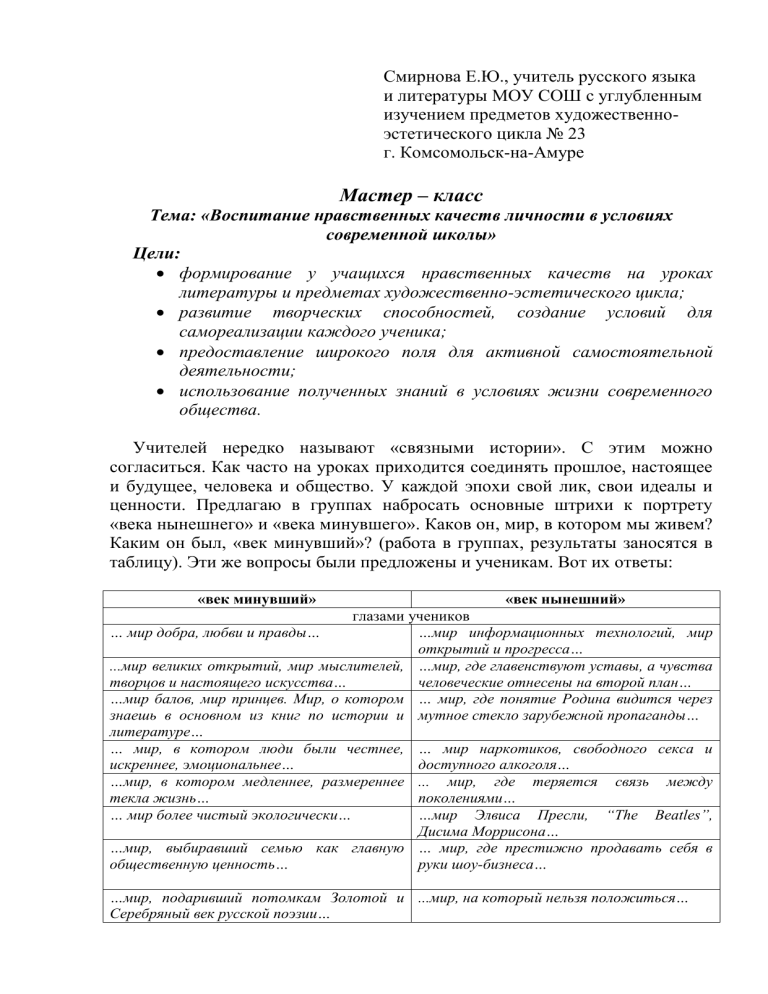

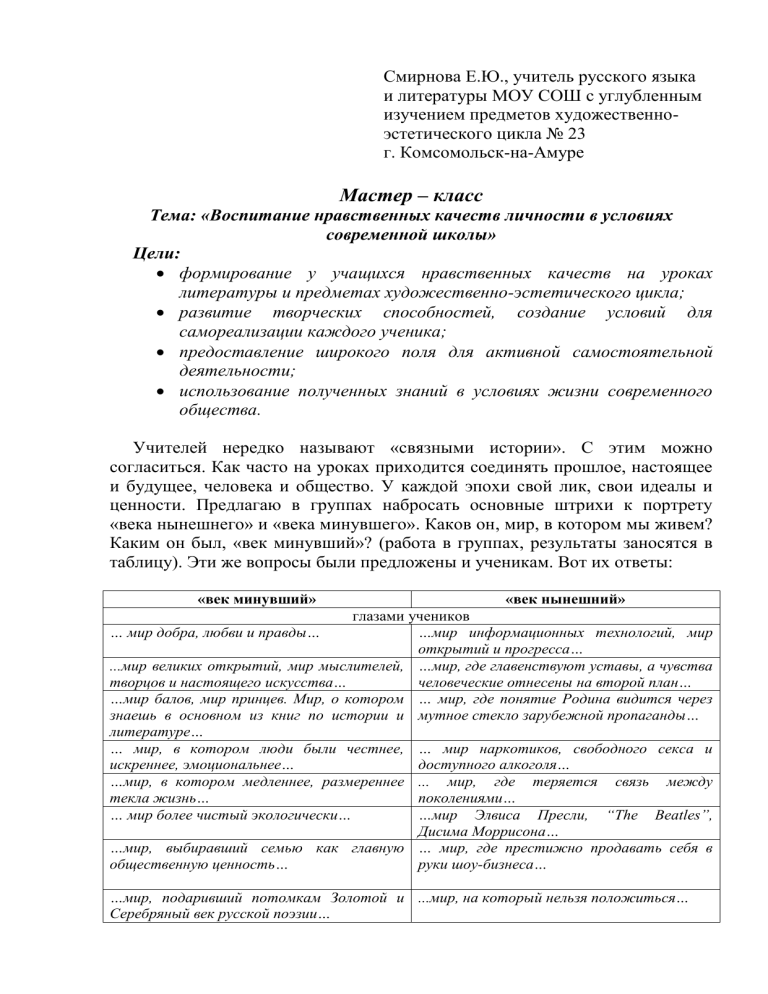

Учителей нередко называют «связными истории». С этим можно

согласиться. Как часто на уроках приходится соединять прошлое, настоящее

и будущее, человека и общество. У каждой эпохи свой лик, свои идеалы и

ценности. Предлагаю в группах набросать основные штрихи к портрету

«века нынешнего» и «века минувшего». Каков он, мир, в котором мы живем?

Каким он был, «век минувший»? (работа в группах, результаты заносятся в

таблицу). Эти же вопросы были предложены и ученикам. Вот их ответы:

«век минувший»

«век нынешний»

глазами учеников

…мир информационных технологий, мир

открытий и прогресса…

...мир великих открытий, мир мыслителей, …мир, где главенствуют уставы, а чувства

творцов и настоящего искусства…

человеческие отнесены на второй план…

…мир балов, мир принцев. Мир, о котором … мир, где понятие Родина видится через

знаешь в основном из книг по истории и мутное стекло зарубежной пропаганды…

литературе…

… мир, в котором люди были честнее, … мир наркотиков, свободного секса и

искреннее, эмоциональнее…

доступного алкоголя…

…мир, в котором медленнее, размереннее ... мир, где теряется связь между

текла жизнь…

поколениями…

… мир более чистый экологически…

…мир Элвиса Пресли, “The Beatles”,

Дисима Моррисона…

…мир, выбиравший семью как главную … мир, где престижно продавать себя в

общественную ценность…

руки шоу-бизнеса…

… мир добра, любви и правды…

…мир, подаривший потомкам Золотой и ...мир, на который нельзя положиться…

Серебряный век русской поэзии…

Сопоставляя эти характеристики, нетрудно заметить, что в век

информационно-коммуникационных технологий и в век компьютерной

грамотности утрачиваются важнейшие нравственные качества, забываются

такие понятия, как долг, честь, совесть, сострадание; в сознании

современного

человека

преобладают

потребительские

идеалы;

эмоциональная глухота, неспособность к сопереживанию порождает

одиночество, замкнутость, агрессию или апатию современных школьников.

Решить данную проблему помогают уроки литературы в тесном слиянии с

предметами художественно-эстетического цикла.

Вся русская литература высоконравственна. Она всегда базировалась

на глубинных чертах национальной культуры, уроки литературы несли в себе

мощный воспитательный заряд, развивая эмоционально-духовную сферу

ребенка, затрагивая все струны его души. Произведения русской литературы

учат добру, состраданию, любви не только к человеку, но и ко всему живому.

Так было всегда. Вспомните, как много написано стихов, рассказов, повестей

о «братьях наших меньших»! Это и рассказы И.С.Тургенева «Муму»,

А.И.Куприна «Белый пудель», А.П.Чехова «Каштанка», Дж.Лондона «Белый

Клык»; стихотворения С.Есенина «Собаке Качалова», «Песнь о собаке»,

Э.Асадова «Стихи о рыжей дворняге», повесть Г.Н.Троепольского «Белый

Бим Черное ухо». Трогательная и печальная история Муму, Каштанки или

Бима не может не тронуть сердце, не может не пробудить в ребенке самые

нежные, самые светлые его чувства. Но есть в русской литературе

произведения, в которых большое внимание уделяется другому животному.

Попробуйте по описанию определить, о ком идет речь:

«Рыжуха с надежной, с мольбой подняла ко мне свои огромные всё ещё

мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя

– маленького, крохотного человечка» (Ф. Абрамов «О чём плачут

лошади»);

«…в большую телегу впряжена была маленькая, тощая саврасая

крестьянская клячонка, одна из тех, которые… надрываются иной раз с

высоким каким-нибудь возом дров или сена, …и при этом их так больно

бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам…»

(Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»);

«В темноватой тишине конюшни хрустит сено, в дверную щель точит

золотистую россыпь солнечный кривой луч… Жеребёнок на тонких

пушистых ножках стоит как игрушечный деревянный конёк» (М. Шолохов

«Жеребёнок»);

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

С. Есенин «Сорокоуст»

Плыл по океану рыжий остров,

В океане синем остров плыл гнедой.

Им сперва казалось – плавать просто,

Океан казался им рекой.

Б. Слуцкий «Лошади в океане»

Подошёл и вижу –

за каплищей каплища

по морде катится,

прячется в шерсти…

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»

Есть и другие произведения русской и зарубежной литературы

(А.Куприн «Изумруд», Л.Толстой «Холстомер», Э.Сетон-Томпсон «Мустангиноходец», Ч. Айтматов «Юность Гульсары» и др.), в которых образ лошади

занимает центральное место. Почему? (ответы) Наверное, потому, что

лошади всегда сопровождали человека, это не просто домашнее животное,

это верный помощник и друг. Лошадь всегда считалась самым дорогим

сокровищем, главной опорой в хозяйстве, кормилицей. Во все времена –

мирное и военное – конь был рядом с человеком.

Именно через отношение к животному раскрывается человек,

проявляются его нравственные качества. Проследим это на примере

стихотворения В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Каким мы

видим человека? Как изображена лошадь? (работа в группах). Какие

нравственные качества можно воспитать, анализируя ключевые слова?

Человек

(ключевые слова)

«за зевакой зевака», «смех зазвенел и

зазвякал», «смеялся Кузнецкий»,

«улица опрокинулась, течет посвоему» - равнодушие, жестокость,

любопытство, безразличие..

Лошадь

(ключевые слова)

«лошадь на круп грохнулась», «глаза

лошадиные», «за каплищей каплища

по морде катится», «звериная тоска»,

«рыжий ребенок» - одинокое, слабое,

беззащитное, животное.

В стихотворении, написанном в 1918 году, поднимаются нравственные

проблемы – звучит мотив человеческого участия, заботы о слабых и

беззащитных. Лирический герой стихотворения видит «глаза лошадиные»,

видит, как «за каплищей каплища по морде катится», чувствует, как «какаято общая звериная тоска плеща вылилась» на него – проводится открытая

аналогия с человеческой судьбой («все мы немножко лошади, каждый из нас

по-своему лошадь»).

МОУ СОШ № 23 – это школа с углубленным изучением предметов

художественно-эстетического цикла. Действует в школе виртуальный музей

«Медиа Арт», в залах которого можно увидеть картины учащихся нашей

школы. Представляем вашему вниманию экспозицию «В гармонии с

природой» юного художника – Дианы Лепеховой, ученицы 6 класса.

Что можно сказать об авторе, глядя на эти картины? Каков внутренний

мир ученицы? (это человек с открытой душой и добрым сердцем, любящий

животных, отзывчивый, с богатой фантазией). Есть возможность

познакомиться с ней поближе (видеосюжет).

На протяжении всей своей истории человек окружал себя животными.

Вначале это было вызвано лишь корыстными побуждениями: одни помогали

на охоте, другие предупреждали об опасности, а третьи облегчали тяжелую

работу. Однако со временем, с появлением различной техники,

необходимость в этом отпала, но интереса к животным человек не потерял. И

ответ здесь надо искать в психологии, которая утверждает, что живые

существа рядом с нами играют огромную роль в обеспечении

психологического комфорта, а это отличный способ сохранить и физическое

здоровье. Лошади – удивительные целители не только души, но и тела.

Существует целое направление в медицине – иппотерапия. Слово это

произошло от греческого hippos – лошадь, и корни иппотерапии стоит искать

в античной Греции. Еще в 5 веке до н.э. Гиппократ заметил влияние

окружающей природы на человека и говорил о пользе лечебной верховой

езды. Иппотерапия успешно применяется при лечении функциональных

расстройствах нервной системы, ДЦП, склерозе, остеохондрозе и многих

других заболеваниях. Подробную информацию можно найти на сайтах.

А сейчас обмакните перо, кисть в творчество и попробуйте выразить

(написать, нарисовать, сочинить, изобразить) состояние своей души. Можно

нарисовать эмблему, рисунок, написать афоризм, эпиграф или слоган,

сочинить оду (работа в группах).

И в заключение хочется сказать, что, каким бы ни был мир, человек

всегда должен оставаться человеком – добрым, заботливым, любящим,

умеющим сопереживать, сострадать, сочувствовать. Миссия школы, учителясловесника – пробудить интерес и волнение в душе, помочь ребенку

восхититься словом, его красотой, многомерностью, окрылить писателем,

очаровать книгой. И пусть же книга, искусство по-прежнему останется

главной ступенькой в восхождении к вершинам

Нравственности и

Духовности. И тогда каждый ученик сможет почувствовать духовную связь,

как почувствовала её Рыженко Ирина, ученица 6 класса:

Слезы и свечи…

Любовь и огонь…

Мы выбираем,

Берем и калечим,

Не зная откуда

Идет этот звон,

Мы ходим во тьме

В ожидании встречи.

Зачем? Почему?

Мы это не знаем.

Лишь книга дает нам

Ответы на это.

И снова ее мы,

Взяв в руки, читаем.

И слышим мы голос

Большого поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлова Т.И. Ученики и учителя. К проблеме нравственного влияния

учителя. – Школьная библиотека № 6, 2005

2. Элиасберг Н.И. Проблемы воспитания нравственных свойств личности и

гражданственности в условиях информатизации образования. – Школьная

библиотека № 9-10, 2005

3. Силуянова С.В. От интереса к чтению – к духовно-нравственному

здоровью учащихся. – Школьная библиотека № 5, 2005

4. http://www.madra.dp.ua/arctur/n21/m2.html

5. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/29559/

6. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8356/

7. http://loshadivl.narod.ru/ippoterapiya.html

8. http://www.hippotherapy.ru/index.html

В.Маяковский

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта,

Пели будто:

-Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. –

Ветром опита,

льдом обута,

Улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

- Лошадь упала! –

- Лошадь упала! –

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел и вижу

глаза лошадиные…

Улица опрокинулась,

течет по-своему…

Подошел и вижу –

за каплищей каплища

по морде катится,

прячется в шерсти…

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась на меня

и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте –

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка, все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь».

Может быть - старая –

И не нуждалась в няньке,

Может быть, и мысль ей моя показалась пошла,

Только лошадь рванулась,

Встала на ноги,

Ржанула и пошла.

Хвостом помахивала

Рыжий ребенок.

Пришла веселая, стала в стойло.

И все ей казалось – она жеребенок,

И стоило жить,

И работать стоило.

«век минувший»

«век нынешний»

глазами старшего поколения

Человек

(ключевые слова)

Лошадь

(ключевые слова)

Человек

(ключевые слова)

Лошадь

(ключевые слова)

«ВЕК МИНУВШИЙ»

«ВЕК НЫНЕШНИЙ»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Иппотерапия1 (райт-терапия) - лечебная верховая езда. Сочетает высокозначимые

мотивации противоположного знака – очень желанное с очень пугающим. Успешно

применяется при функциональных расстройствах нервной системы, лечении детей с

ДЦП. Лечению каждого заболевания соответствует определенный ход лошади.

Температура ее тела на полтора-два градуса выше температуры человека, а мышцы

устроены так, что, когда человек едет верхом, вектор их колебаний направлен в разные

стороны. Происходит тепловой массаж, который не заменит никакой искусный

массажист. (Глоссарий “Медицина и Туризм”).

Благоприятное воздействие верховой езды на больных и раненых было известно ещё в

глубокой древности. Об этом свидетельствуют записи в трудах античных медиков, врачей

в средние века и в более поздние времена.

Отец современной медицины Гиппократ, определял верховую езду как «природные

упражнения» и утверждал, что больные и раненые поправляются быстрее, если ездят

верхом. Он так же отмечал, что кроме общеукрепляющего эффекта у пациентов

наблюдается и психологический эффект, поэтому советовал ездить верхом меланхоликам,

чтобы освободиться «от темных мыслей» и получить «мысли веселые и ясные». При ЛВЕ

(лечебной верховой езде) древнегреческий ученый придавал особое значение

«ритмичному и плавному» движению лошади.

Научным обоснованием воздействия иппотерапии на организм в конце 19-го столетия

занимался французский доктор Перрон, утверждавший, что благоприятное воздействие

верховой езды заключается в активизации двигательной, дыхательной функций и функции

кровообращения.

В Норвегии физиотерапевт Элизабет Бодикер, применявшая в течение 9-ти лет

иппотерапию в занятиях с бывшей спортсменкой – конницей Лиз Хартел, не только

добилась почти полного излечения полиомиелита, но и сделала возможным участие Лиз в

Олимпийских играх в Хельсинки, где она завоевала серебряную медаль.

В дальнейшем Э.Бодикер, в порядке эксперимента, начала заниматься ЛВЕ (лечебная

верховая езда) с молодыми инвалидами. Успешные результаты вызвали в Норвегии

сенсацию и в 1953г. открылся специальный центр лечебной верховой езды для инвалидов.

Центры по иппотерапии стали открываться во многих странах мира.

Так иппотерапия получила всеобщее признание как высокоэффективный метод

лечения и реабилитации при многих тяжёлых и серьёзных недугах.

Еще одним убедительным аргументом в пользу этого метода является чрезвычайно

широкий диапазон заболеваний, при которых обеспечивается более быстрое и полное, чем

при традиционном лечении, выздоровление или стойкое улучшение. Прекрасно

поддаются ЛВЕ желудочно-кишечные заболевания, болезни и травмы опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. состояние после

перенесенного инфаркта миокарда. После ЛВЕ снижается судорожная готовность у

пациентов и уровень сахара в крови; она очень полезна для реабилитации после

хирургических операций, травм, при последствиях полиомиелита, при простатитах и

гинекологических

заболеваниях,

сколиозах

и

остеохондрозах.

Иппотерапия

рекомендована пациентам с неврологическими нарушениями различной этиологии,

рассеянным склерозом.

Особенно эффективной и действенной иппотерапия оказалась в реабилитационной

практике с детьми, страдающими самыми тяжкими, практически неизлечимыми

заболеваниями, а также отклонениями в физическом и интеллектуальном развитии

(детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, олигофрения и др.). Это

напрямую связано с чудесным, уникальным свойством иппотерапии оказывать

одновременное положительное воздействие на физическую, интеллектуальную и

психосоциальную сферы занимающихся.

Почему же верховая езда благотворно влияет на здоровье человека и способствует

активному долголетию? На этот вопрос ортодоксальная медицина еще не может дать

окончательного ответа. Однако, она выделяет основные факторы, оказывающие лечебное

и оздоровительное влияние на организм.

Во-первых, езда верхом требует постоянной тренировки базовых рефлексов,

требующих ответного участия мышц тела на колебания, возникающие и идущие от спины

движущейся лошади в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях (лошадь передает

пациенту от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту). Эти

колебания имеют среднюю амплитуду и навязываются больному, будучи разными при

различных аллюрах. Они вызывают поочередное напряжение и относительное

расслабление мышц туловища, что является наиболее важным для пациентов, страдающих

нарушениями функций опорно-двигательной системы и системы управления движениями

(например, при детском церебральном параличе).

Во-вторых, человек получает возможность активно двигаться в положении сидя, что

делает верховую езду незаменимой для людей с больными ногами, инвалидов.

В-третьих, температура тела лошади выше человеческой на 1,5-2 градуса. Движения

мышц спины идущей лошади разогревают и массируют мышцы ног всадника,

нормализуют мышечный тонус и усиливают кровоток в конечностях. Улучшение

кровотока в целом улучшает кровоснабжение мозга. Особую роль играют ритмичные

движения лошади на шагу и рыси, способствующие нормализации собственных ритмов

всадника, что крайне необходимо при лечении речевых расстройств у детей.

В-четвертых, в процессе адаптации организма к верховой езде на лошади, помимо

ЦНС, в терапии принимают участие симпатоадреналовая и гипоталямо-гипофизарная

системы, т.е. изменяется и гуморальная регуляция организма. Возбуждение

симпатической нервной системы стимулирует обмен веществ – катаболизм, и

способствует быстрому и эффективному расходу энергии. Под действием ЛВЕ через

моторно-висцеральные рефлексы изменяются функции внутренних органов.

В-пятых, лошадь оказывает на всадника мощное эмоциональное воздействие, что

позволяет использовать верховую езду для лечения психоэмоциональных расстройств,

фобий и других нарушений психики.

В-шестых, верховая езда никогда не вызывает у всадника нарушений сердечной

деятельности, что позволяет использовать этот метод для реабилитации пациентов после

инфаркта миокарда.

В-седьмых, между всадником и его лошадью устанавливаются близкие дружеские

отношения, что очень важно для неуверенных в себе и одиноких людей, и, особенно, для

детей, страдающих аутизмом и имеющих трудности в общении.

Успехи в верховой езде формируют личность: чуткость к движениям лошади

тренируют реакции; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации и влияния на

нее; доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с которыми больной человек

взаимодействует. Таким образом, в процессе реабилитации происходит последовательный

перенос приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков в

повседневную, социально очень тяжёлую, жизнь.

. http://www.madra.dp.ua/arctur/n21/m2.html

. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/29559/

. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8356/

. http://loshadivl.narod.ru/ippoterapiya.html

. http://www.hippotherapy.ru/index.html