Задание на 27.10

Напишите конспект лекции.

Выполненную работу прислать на электронную почту

gizatullinaulia177@gmail.com.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

Основным параметром, характеризующим контурные катушки, дроссели,

обмотки трансформаторов является индуктивность L. В высокочастотных цепях

применяются катушки с индуктивностью от сотых долей микрогенри до

десятков миллигенри; катушки, используемые в низкочастотных цепях, имеют

индуктивность до сотен и тысяч генри. Измерение индуктивности

высокочастотных катушек, входящих в состав колебательных систем,

желательно производить с погрешностью не более 5%; в большинстве других

случаев допустима погрешность измерения до 10-20%.

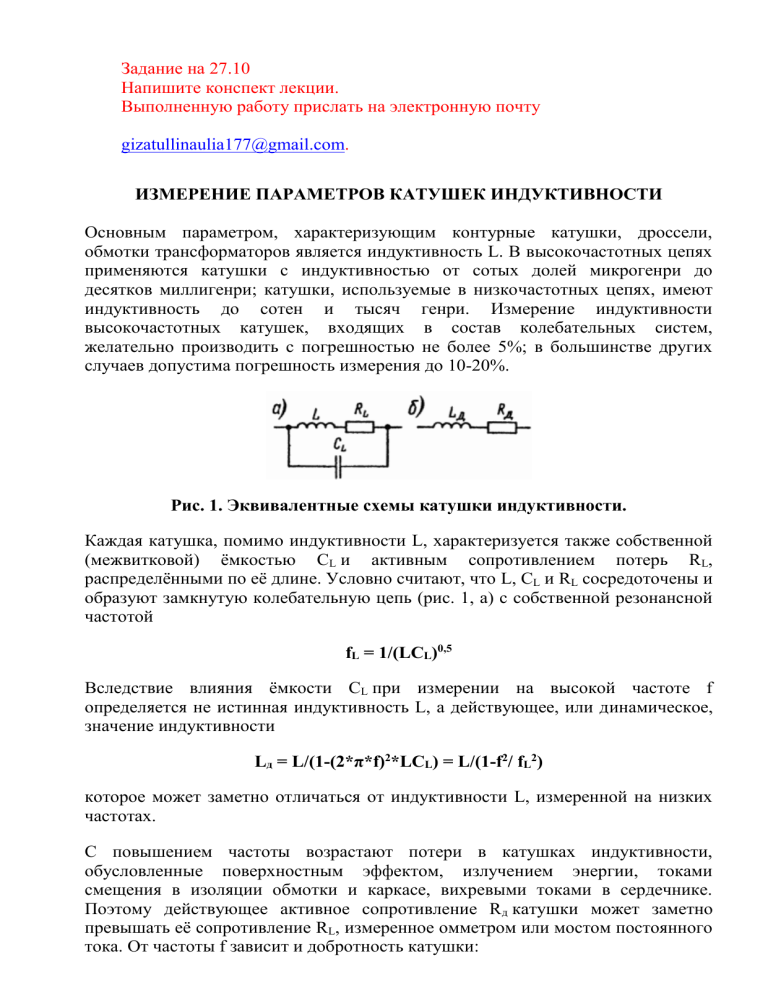

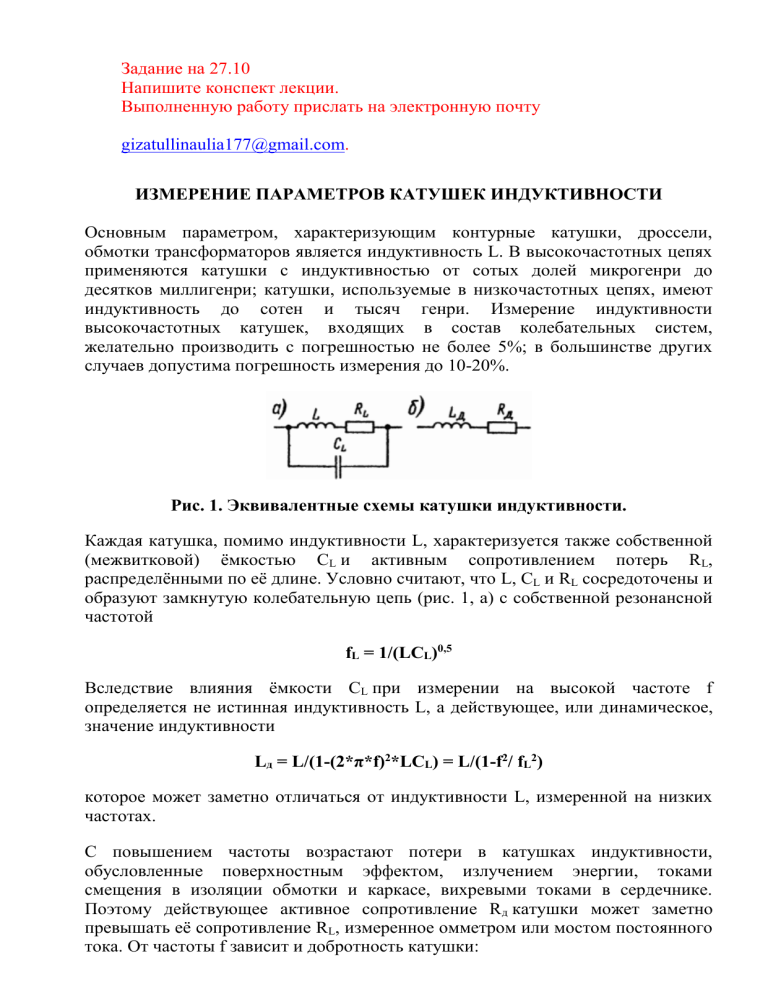

Рис. 1. Эквивалентные схемы катушки индуктивности.

Каждая катушка, помимо индуктивности L, характеризуется также собственной

(межвитковой) ёмкостью CL и активным сопротивлением потерь RL,

распределёнными по её длине. Условно считают, что L, CL и RL сосредоточены и

образуют замкнутую колебательную цепь (рис. 1, а) с собственной резонансной

частотой

fL = 1/(LCL)0,5

Вследствие влияния ёмкости CL при измерении на высокой частоте f

определяется не истинная индуктивность L, а действующее, или динамическое,

значение индуктивности

Lд = L/(1-(2*π*f)2*LCL) = L/(1-f2/ fL2)

которое может заметно отличаться от индуктивности L, измеренной на низких

частотах.

С повышением частоты возрастают потери в катушках индуктивности,

обусловленные поверхностным эффектом, излучением энергии, токами

смещения в изоляции обмотки и каркасе, вихревыми токами в сердечнике.

Поэтому действующее активное сопротивление Rд катушки может заметно

превышать её сопротивление RL, измеренное омметром или мостом постоянного

тока. От частоты f зависит и добротность катушки:

QL = 2*π*f*Lд/Rд.

На рис. 1, б, представлена эквивалентная схема катушки индуктивности с

учётом её действующих параметров. Так как значения всех параметров зависят

от частоты, то испытание катушек, особенно высокочастотных, желательно

проводить при частоте колебаний источника питания, соответствующей их

рабочему режиму. При определении результатов испытания индекс «д» обычно

опускают.

Для измерения параметров катушек индуктивности применяются в основном

методы вольтметра - амперметра, мостовой и резонансный. Перед измерениями

катушка индуктивности должна быть проверена на отсутствие в ней обрыва и

короткозамкнутых витков. Обрыв легко обнаруживается с помощью любого

омметра или пробника, тогда как выявление коротких замыканий требует

проведения специального испытания.

Для простейших испытаний катушек индуктивности иногда используют

электронно-лучевые осциллографы.

Индикация короткозамкнутых витков

Проверка на отсутствие короткого замыкания чаще всего производится

помещением испытуемой катушки вблизи другой катушки, входящей в состав

колебательного контура автогенератора, наличие колебаний в котором и их

уровень контролируются с помощью телефонов, стрелочного, электронносветового или иного индикатора. Катушка с короткозамкнутыми витками будет

вносить в связанную с нею цепь активные потери и реактивное сопротивление,

уменьшающие добротность и действующую индуктивность цепи; в результате

произойдёт ослабление колебаний автогенератора или даже их срыв.

Рис. 2. Схема резонансного измерителя ёмкостей, использующего явление

поглощения.

Чувствительным прибором подобного типа может служить, например,

генератор, выполненный по схеме на рис. 2. Катушка с короткозамкнутыми

витками, поднесённая к контурной катушке L1, будет вызывать заметное

возрастание показаний микроамперметра μA.

Испытательная цепь может представлять собой настроенный на частоту

источника питания последовательный контур; напряжение на элементах этого

контура,

контролируемое

каким-либо

индикатором,

под

влиянием

короткозамкнутых витков проверяемой катушки будет уменьшаться вследствие

расстройки и возрастания потерь. Возможно также использование

уравновешенного моста переменного тока, одним из плеч которого в этом

случае должна являться катушка связи (вместо катушки Lx); короткозамкнутые

витки испытуемых катушек будут вызывать нарушение равновесия моста.

Чувствительность испытательного прибора зависит от степени связи между

катушкой измерительной цепи и проверяемой катушкой, с целью её повышения

желательно обе катушки насаживать на общий сердечник, который в этом

случае выполняется разомкнутым.

При отсутствии специальных приборов для проверки высокочастотных катушек

можно использовать радиоприёмник. Последний настраивают на какую-либо

хорошо слышимую станцию, после чего вблизи одной из его действующих

контурных катушек, например магнитной антенны (желательно на одной оси с

нею), помещают проверяемую катушку. При наличии короткозамкнутых витков

громкость заметно уменьшится. Уменьшение громкости может иметь место и в

том случае, если частота настройки приёмника окажется близкой к собственной

частоте испытуемой катушки. Поэтому во избежание ошибки испытание следует

повторить при настройке приёмника на другую станцию, достаточно удалённую

от первой по частоте.

Измерение индуктивностей методом вольтметра - амперметра

Метод вольтметра - амперметра применяется для измерения сравнительно

больших индуктивностей при питании измерительной схемы от источника

низкой частоты F = 50...1000 Гц.

Схема измерений представлена на рис. 3, а. Полное сопротивление Z катушки

индуктивности рассчитывается по формуле

Z = (R2+X2)0,5 = U/I

на основе показаний приборов переменного тока V~ и mA~. Верхний (по схеме)

вывод вольтметра присоединяют к точке а при Z << Zв и к точке б при Z >> Za,

где Zв и Za - полные входные сопротивления соответственно вольтметра V~ и

миллиамперметра mA~. Если потери малы, т. е. R << X = 2*π*F*Lx, то

измеряемая индуктивность определяется формулой

Lx ≈ U/(2*π*F*I).

Катушки большой индуктивности с целью уменьшения их габаритов обычно

изготовляются со стальными сердечниками. Наличие последних приводит к

нелинейной зависимости магнитного потока от тока, протекающего через

катушку. Эта зависимость становится особенно сложной для катушек,

работающих с подмагничиванием, через обмотки которых протекают

одновременно переменный и постоянный токи. Поэтому индуктивность катушек

со стальными сердечниками зависит от значения и характера протекающего

через них тока. Например, при большой постоянной составляющей тока

происходит магнитное насыщение сердечника и индуктивность катушки резко

уменьшается. Кроме того, проницаемость сердечника и индуктивность катушки

зависят от частоты переменного тока. Отсюда следует, что измерение

индуктивности катушек со стальными сердечниками необходимо проводить в

условиях, близких к их рабочему режиму. В схеме на рис. 3, а это

обеспечивается при дополнении её цепью постоянного тока, показанной

штриховой линией. Необходимый ток подмагничивания устанавливается

реостатом R2 по показаниям миллиамперметра постоянного тока mA.

Разделительный конденсатор С и дроссель Др разделяют цепи питания

постоянного и переменного тока, устраняя взаимное влияние между ними.

Приборы переменного тока, применяемые в данной схеме, не должны

реагировать на постоянные составляющие измеряемого ими тока или

напряжения; для вольтметра V~ это легко обеспечивается посредством

включения последовательно с ним конденсатора ёмкостью в несколько

микрофарад.

Рис. 3. Схемы измерения индуктивности методом вольтметра - амперметра.

Другой вариант измерительной схемы, позволяющий обойтись без

миллиамперметра переменного тока, приведён на рис. 3, б. В этой схеме

реостатами R1 и R2 (их можно заменить потенциометрами, включёнными

параллельно источникам питания) устанавливают требуемый режим испытания

по

переменному

и

постоянному

току.

В

положении

1

переключателя В вольтметр V~ измеряет переменное напряжение U1 на катушке

Lx. При переводе переключателя в положение 2 фактически контролируется

значение переменного тока в цепи по падению напряжения U 2 на опорном

резисторе Rо. Если потери в катушке малы, т. е. R << 2*π*F*Lx, то измеряемую

индуктивность можно рассчитать по формуле

Lx ≈ U1*Rо/(2*π*F*U2).

Резонансные измерители индуктивностей

Резонансные методы позволяют измерять параметры высокочастотных катушек

индуктивности в диапазоне их рабочих частот. Схемы и способы измерений

аналогичны

применяемым

при

резонансных

измерениях

ёмкостей

конденсаторов с учётом, конечно, специфики объектов измерений.

Рис. 7. Резонансная схема измерения индуктивностей с отсчётом по шкале

генератора

Исследуемая катушка индуктивности может включаться в высокочастотный

генератор как элемент его колебательного контура; В этом случае

индуктивность Lx определяется на основе показаний частотомера, измеряющего

частоту колебаний генератора.

Чаще катушку Lx подключают к измерительному контуру, связанному с

источником высокочастотных колебаний, например генератором (рис. 2) или

входной цепью радиоприёмника, настроенного на частоту радиовещательной

станции (рис. 8). Предположим, что измерительный контур состоит из катушки

связи L с подстроечным сердечником и конденсатора переменной ёмкости Со.

Рис. 8. Схема измерения ёмкостей резонансным методом с помощью

радиоприёмника

Тогда применима следующая методика измерений. Измерительный контур при

максимальной ёмкости Со1 конденсатора Со регулировкой индуктивности L

настраивают в резонанс с известной частотой f источника колебаний. Затем в

контур последовательно с его элементами включают катушку L x, после чего

резонанс восстанавливают уменьшением ёмкости Со до некоторого значения

Со2. Измеряемую индуктивность рассчитывают по формуле

Lх = [1/(2*&pi*f)2] * (Со1-Со2)/(Со1Со2).

В широкодиапазонных резонансных измерителях измерительный контур

составляется из опорного конденсатора Со и исследуемой катушки Lx. Контур

связывают индуктивно, а чаще через конденсатор С1 небольшой ёмкости (рис. 7

и 9) с высокочастотным генератором. Если известна частота колебаний

генератора f0, соответствующая резонансной настройке контура, то измеряемая

индуктивность определяется формулой

Lх = 1/[(2*π*fо)2*Cо].

(3)

Возможны два варианта построения измерительных схем. В схемах первого

варианта (рис. 7) конденсатор Со берётся постоянной ёмкости, а резонанс

достигается изменением настройки генератора, работающего в плавном

диапазоне частот. Каждому значению Lx отвечает определённая резонансная

частота

f0 = 1/(2*π*(LxCx)0,5),

(4)

поэтому контурный конденсатор генератора можно снабдить шкалой с отсчётом

в значениях Lx. При широком диапазоне измеряемых индуктивностей генератор

должен иметь несколько частотных поддиапазонов с отдельными шкалами для

оценки Lx на каждом поддиапазоне. Если в приборе используется генератор,

имеющий шкалу частот, то для определения Lx по значениям f0 и Со можно

составить таблицы или графики.

Для исключения влияния собственной ёмкости CL катушки на результаты

измерений ёмкость Со должна быть большой; с другой стороны, ёмкость

Со желательно иметь малой, чтобы обеспечить при измерении малых

индуктивностей достаточно большое отношение Lx/Cо, необходимое для

получения заметных показаний индикатора при резонансе. Практически берут

Со = 500...1000 пФ.

Если высокочастотный генератор работает в ограниченном диапазоне частот, не

разбитом на поддиапазоны, то для расширения пределов измерения

индуктивностей применяют несколько переключаемых конденсаторов Со; если

их ёмкости различаются в 10 раз, то на всех пределах оценка L x может

производиться по одной и той же шкале генератора с использованием

множителей к ней, кратных 10. Однако такая схема имеет существенные

недостатки.

Измерение относительно больших индуктивностей, имеющих значительную

собственную ёмкость CL, происходит на пределе с малой ёмкостью Со, и,

наоборот, измерение малых индуктивностей производится на пределе с большой

ёмкостью Со при невыгодном отношении Lx/Cо и малом резонансном

напряжении на контуре.

Рис. 9. Резонансная схема измерения индуктивностей с отсчётом по шкале

опорного конденсатора

В резонансных измерителях, схемы которых выполнены по второму варианту

(рис. 9), индуктивности измеряются при фиксированной частоте генератора f0.

Измерительный контур настраивают в резонанс с частотой генератора с

помощью конденсатора переменной ёмкости Со, отсчёт по шкале которого в

соответствии с формулой (3) может производиться непосредственно в значениях

Lx. Если обозначить через См и Сн соответственно максимальную и начальную

ёмкости контура, а через Lм и Lн - максимальное и наименьшее значения

измеряемых индуктивностей, то пределы измерения прибора будут

ограничиваться отношением

Lм/Lн = См/Сн.

Типовые конденсаторы переменной ёмкости имеют перекрытие по ёмкости,

равное примерно 30. С целью уменьшения погрешности при измерении больших

индуктивностей начальную ёмкость Сн контура увеличивают посредством

включения в контур дополнительного конденсатора Сд, обычно подстроечного

типа.

Если обозначить через ΔСо наибольшее изменение ёмкости конденсатора Со,

равное разности его ёмкостей при двух крайних положениях ротора, то для

получения выбранного отношения Lм/Lн контур должен иметь начальную

ёмкость

Cн = ΔCо : (Lм/Lн-1).

(5)

Например, при ΔСо = 480 пФ и отношении Lм/Lн = 11 получаем Сн = 48 пФ. Если

значения Сн и Lм/Lн при расчёте являются исходными данными, то необходимо

применить конденсатор Со, имеющий разность ёмкостей

ΔCо ≥ Cн(Lм/Lн-1).

При больших значениях Сн и Lм/Lн может потребоваться применение сдвоенного

или строенного блока конденсаторов переменной ёмкости.

Частота f0, на которой должен работать генератор, определяется формулой (4)

при подстановке в неё значений Lм и Сн или Lн и См. Для расширения общего

диапазона измерений предусматривают работу генератора на нескольких

переключаемых фиксированных частотах. Если соседние частоты генератора

различаются в 100,5 ≈ 3,16 раза, то на всех пределах можно использовать общую

шкалу индуктивностей конденсатора Со с множителями к ней, кратными 10 и

определяемыми установкой переключателя частот (рис. 9). Плавное перекрытие

всего диапазона измеряемых индуктивностей обеспечивается при отношении

ёмкостей контура Cм/Cн ≥ 10. Если конденсатор Со логарифмического типа, то

шкала индуктивностей близка к линейной.

Вместо генератора фиксированных частот можно применить измерительный

генератор с плавным изменением частоты, которую устанавливают в

зависимости от требуемого предела измерения индуктивностей.

Резонансные схемы измерения индуктивностей и ёмкостей часто совмещаются в

одном приборе, поскольку они имеют ряд идентичных элементов и сходную

методику измерений.

Пример. Рассчитать резонансный измеритель индуктивностей, работающий по

схеме на рис. 9, на диапазон измерений 0,1 мкГн - 10 мГн при использовании

сдвоенного блока переменных конденсаторов, ёмкость секций которого можно

изменять от 15 до 415 пФ.

Решение

1. Наибольшее изменение ёмкости контура ΔСо = 2*(415-15) = 800 пФ.

2. Выбираем отношение Lм/Lн = 11. Тогда прибор будет иметь пять пределов

измерений: 0,1-1,1; 1-11; 10-110; 100-1100мкГ и 1-11 мГн.

3. Согласно (5) контур должен иметь начальную ёмкость Сн = 800/10 = 80 пФ.

Учитывая начальную ёмкость блока конденсаторов, равную 30 пФ, включаем в

контур подстроечный конденсатор Сд с максимальной ёмкостью 50...80 пФ.

4. Максимальная ёмкость контура См = Сн + ΔСо = 880 пФ.

5. Согласно (4) на первом пределе измерений генератор должен работать на

частоте

f01 =

1/(2*π*(LнCм)0,5)

≈ 0,16*(0,1*10^-6*880*10^-12) ≈

17

МГц.

Для других пределов измерений находим соответственно: f02 = 5,36 МГц; f03 =

1,7 МГц; f04 = 536 кГц; f05 = 170 кГц.

6. Шкалу индуктивностей выполняем для предела измерений 1-11 мкГн.

Измерители добротности (куметры)

Приборы, предназначенные для измерения добротности элементов

высокочастотных цепей, часто называют куметрами. Действие куметров

основано на использовании резонансных явлений, что позволяет измерение

добротности сочетать с измерением индуктивности, ёмкости, собственной

резонансной частоты и ряда других параметров испытуемых элементов.

Куметр, упрощённая схема которого приведена на рис. 10, содержит три

основных компонента: генератор высокой частоты, измерительный контур и

индикатор резонанса. Генератор работает в широком, плавно перекрываемом

диапазоне частот, например от 50 кГц до 50 МГц; это позволяет многие

измерения проводить на рабочей частоте испытуемых элементов.

Исследуемая катушка индуктивности Lx, Rx через зажимы 1 и 2 включается в

измерительный контур последовательно с опорным конденсатором переменной

ёмкости Со и конденсатором связи С2; ёмкость последнего должна

удовлетворять условию: С2 >> Со.м, где Со.м - максимальная ёмкость

конденсатора Со. Через ёмкостный делитель C1, С2 с большим коэффициентом

деления

N = (C2 + C1)/C1

в контур вводится от генератора опорное напряжение Uо требуемой высокой

частоты f. Возникающий в контуре ток создаёт падение напряжения UС на

конденсаторе Со, которое измеряется высокочастотным вольтметром V2.

Входное сопротивление вольтметра V2 в пределах рабочих частот куметра

должно быть очень велико. При достаточно высокой чувствительности

вольтметр подключают к измерительному контуру через ёмкостный делитель

напряжения, входную ёмкость которого учитывают как компонент начальной

ёмкости конденсатора Со. Поскольку все конденсаторы, входящие в состав

измерительного контура, имеют весьма малые потери, то можно считать, что

активное сопротивление контура в основном определяется сопротивлением

потерь Rx исследуемой катушки.

Рис. 10. Упрощённая схема куметра

Изменением ёмкости конденсатора Со измерительный контур настраивают в

резонанс с частотой генератора f по максимальным показаниям вольтметра V2.

При этом в контуре будет протекать ток Iр ≈ Uо/Rx, создающий на конденсаторе

падение напряжения

UC = Ip/(2*π*f*Cо) ≈ Uо/(2*π*f*CоRx).

Учитывая, что при резонансе 1/(2*π*f*Со) = 2*&pi*f*Lx, находим

UC ≈ Uo(2*π*f*Lx)/Rx = UоQL,

где QL = (2*π*f*Lx)/Rx есть добротность катушки Lx при частоте f.

Следовательно, показания вольтметра V2 пропорциональны добротности QL.

При фиксированном напряжении Uо шкалу вольтметра можно линейно

градуировать в значениях QL ≈ UC/Uо. Например, при Uо = 0,04 В и пределе

измерений вольтметра Uп = 10 В напряжениям на входе вольтметра 2, 4, 6, 8 и 10

В будут соответствовать добротности QL, равные 50, 100, 150, 200 и 250.

Номинальное напряжение Uо устанавливают регулировкой режима выходного

каскада генератора. Контроль этого напряжения осуществляют по показаниям

высокочастотного вольтметра V1, измеряющего напряжение U1 = UоN на выходе

генератора. Например, если шкала добротностей вольтметра V2 выполнена при

напряжении Uо = 0,04 В, а коэффициент деления N = 20, то на выходе

генератора должно поддерживаться напряжение Ux = 0,04*20 = 0,8 В. Предел

измерений вольтметра V1 должен несколько превышать расчётное значение

напряжения U1 и равен, например, 1 В.

Повышение верхнего предела измерения добротностей достигается

уменьшением напряжения Uо до значения, в несколько раз меньшего

номинального. Предположим, что при напряжении Uо = 0,04 В обеспечивается

непосредственный отсчёт добротностей до значения QL = 250. Если же

уменьшить напряжение Uо в два раза, до 0,02 В, то стрелка вольтметра V2 будет

отклоняться на всю шкалу при добротности QL = Uп/Uо = 10/0,02 = 500.

Соответственно для повышения верхнего предела измерений в четыре раза, до

значения QL = 1000, измерения следует проводить при напряжении Uо = 40/4 =

10 мВ.

Уменьшить напряжение Uо до требуемого значения можно двумя способами:

изменением

коэффициента

деления

N

посредством

переключения

конденсаторов С1 различных номиналов либо регулировкой выходного

напряжения U1 генератора. Для удобства измерения больших добротностей

вольтметр V1 (или переключатель коэффициентов деления) снабжают шкалой

(маркировкой), отсчёт по которой, характеризующий степень уменьшения

напряжения Uо по сравнению с его номинальным значением, является

множителем к шкале добротностей вольтметра V2.

В куметрах промышленного изготовления погрешность измерения добротности

составляет 5-10%. Она увеличивается при испытании катушек с высокой

добротностью и большой собственной ёмкостью. Погрешность возрастает и с

повышением частоты вследствие уменьшения входного сопротивления

вольтметров и усиления влияния паразитных наводок на измерительный контур.

Для уменьшения этих наводок генератор тщательно экранируют, весь прибор в

целом также помешают в экран; испытуемые элементы присоединяют к прибору

жёсткими проводниками, а их экраны надёжно соединяют с металлическим

кожухом прибора. Неэкранированные катушки при испытании по возможности

удаляют от кожуха прибора.

Для проверки работы куметра и расширения его возможностей используют

опорные катушки Lо с известными индуктивностью и добротностью. Обычно

имеется комплект из нескольких сменных катушек Lо, которые вместе с

конденсатором переменной ёмкости Со обеспечивают резонансную настройку

измерительного контура в пределах всего диапазона рабочих частот генератора.

При измерении добротности катушек индуктивности QL за 10-15 мин до

начала работы включают питание прибора и настраивают генератор на

требуемую частоту. После прогрева производят установку нуля вольтметров V1

и V2. Испытуемую катушку подключают к зажимам 1 и 2. Постепенным

повышением выходного напряжения генератора добиваются отклонения стрелки

вольтметра V1 до отметки номинала. Конденсатором Со настраивают контур в

резонанс с частотой генератора. Если при этом стрелка вольтметра V2 заходит

за шкалу, выходное напряжение генератора уменьшают. Значение добротности

QL определяют как произведение отсчётов по шкале добротностей вольтметра

V2 и по шкале множителей вольтметра V1.

Добротность колебательного контура QK измеряют в том же порядке при

подключении катушки контура к зажимам 1 и 2, а его конденсатора - к зажимам

3 и 4. При этом конденсатор Со устанавливают в положение минимальной

ёмкости. Если конденсатор исследуемого контура имеет переменную ёмкость,

то им производят настройку контура в резонанс на требуемую частоту

генератора f; если этот конденсатор постоянный, то резонансную настройку

осуществляют изменением частоты генератора.

Измерение куметром индуктивности катушек Lx производят способом,

рассмотренным выше в связи со схемой на рис. 9. Генератор настраивают на

опорную частоту, выбираемую согласно таблице в зависимости от ожидаемого

значения Lx. Испытуемую катушку подключают к зажимам 1 и 2

Измерительный контур настраивают в резонанс конденсатором Со, по

специальной шкале которого оценивают значение Lx с учётом цены деления,

указанной в таблице. Одновременно способом вариации параметров контура

можно определить и собственную ёмкость катушки CL. При двух

произвольных значениях ёмкостей С01 и С02 конденсатора Со изменением

настройки генератора находят резонансные частоты контура f1 и f3. Искомая

ёмкость

CL = (C02f42-C01f12) : (f12-f22)

Измерение куметром ёмкостей выполняют методом замещения. Испытуемый

конденсатор Сх присоединяют к зажимам 3 и 4, а к зажимам 1 и 2 подключают

одну из опорных катушек Lо, обеспечивающую резонансную настройку контура

в выбранном диапазоне частот. Одновременно можно определить и тангенс угла

потерь (добротность) конденсатора:

tg δ = 1/(2*π*f*CxRп)

(где Rп - сопротивление потерь). Для этого при двух значениях ёмкостей C01 и

С02, соответствующих резонансным настройкам контура без конденсатора С х и

при подключении последнего, находят добротности контура Q 1 и Q2, а затем

совершают вычисление по формуле

tg δ = Q1Q2/(Q1-Q2) * (C01-C02)/C01

При необходимости генератор куметра можно использовать в качестве

измерительного генератора, а электронные вольтметры - для измерения

напряжений в широком диапазоне частот.