Практическое занятие 1

Общие сведения

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с

землей металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые

нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним (прежде

всего вследствие нарушения изоляции).

При замыкании фазы на металлический корпус электроустановки он

приобретает электрический потенциал относительно земли. Если к корпусу

такой электроустановки прикоснется человек, стоящий на земле или

токопроводящем полу (например, бетонном), он немедленно будет поражен

электрическим током.

Посредством защитного заземления ток замыкания перераспределяется

между заземляющим устройством и человеком обратно пропорционально их

сопротивлениям. Поскольку сопротивление тела человека в сотни раз

превышает величину сопротивления растеканию тока заземляющего

устройства, через тело человека, прикоснувшегося к поврежденному

заземленному оборудованию, пройдет ток, не превышающий предельно

допустимого значения (10 мА), а основная часть тока уйдет в землю через

контур заземления. При этом напряжение прикосновения на корпусе

оборудования не превысит 42 В.

Контур заземления выполняют из стальных стержней, уголков,

некондиционных труб и др. В траншее глубиной до 0,7 м вертикально

забиваются стержни (трубы, уголки и др.), а выступающие из земли верхние

концы соединяются сваркой внахлест стальной полосой или прутком.

При этом необходимо соблюдать следующие условия.

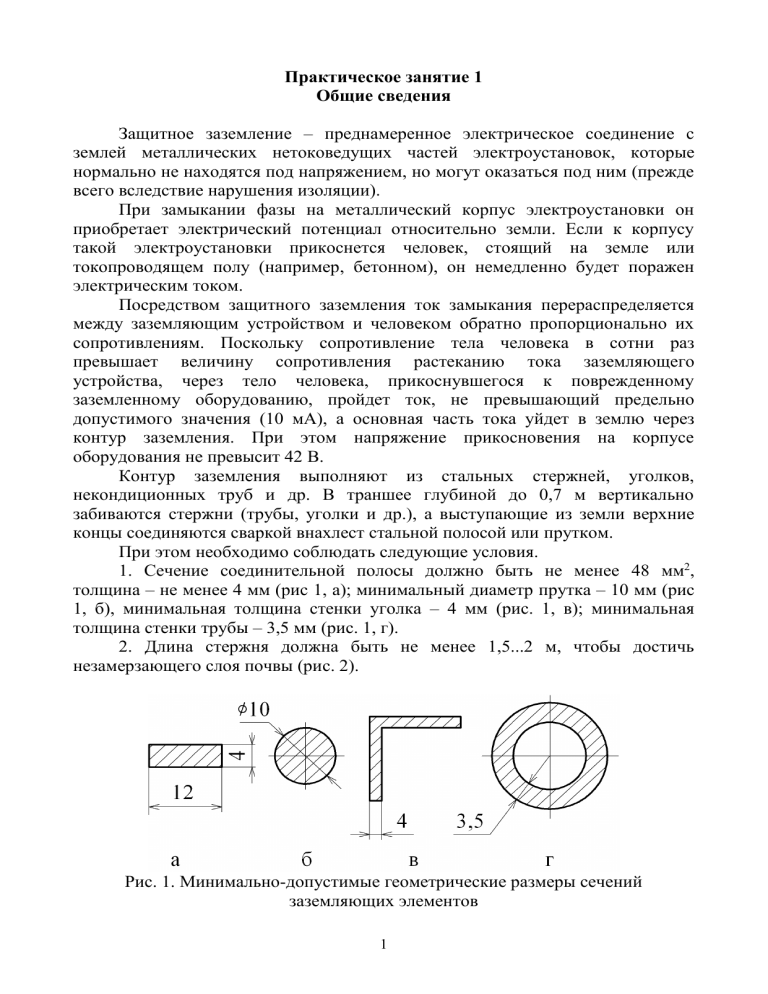

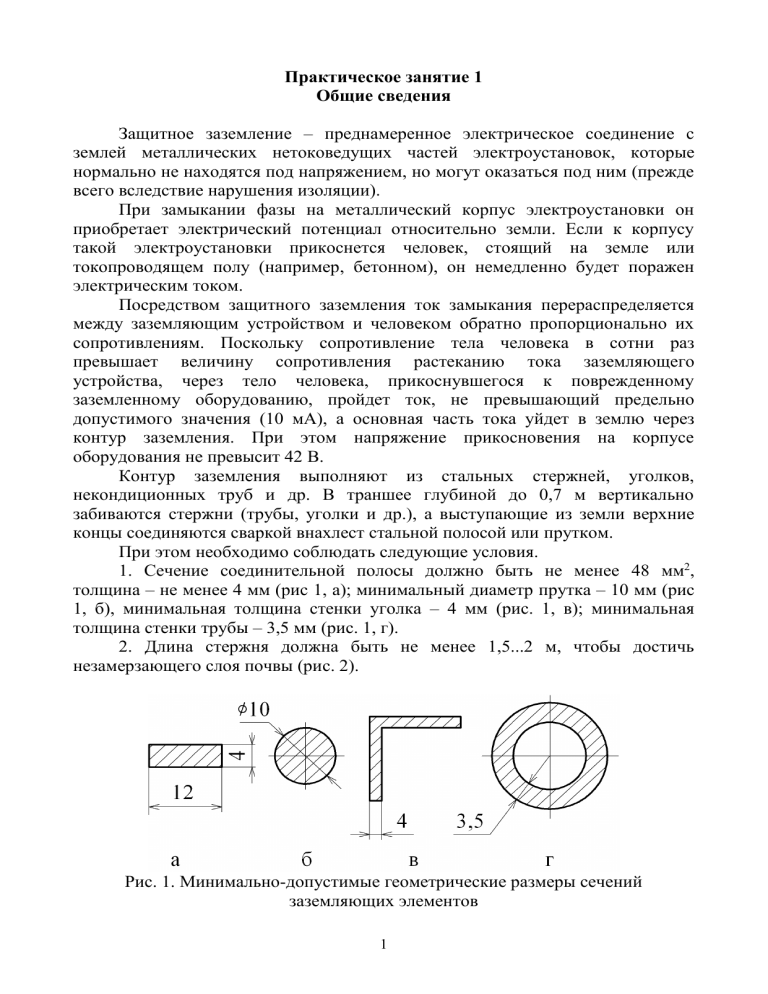

1. Сечение соединительной полосы должно быть не менее 48 мм2,

толщина – не менее 4 мм (рис 1, а); минимальный диаметр прутка – 10 мм (рис

1, б), минимальная толщина стенки уголка – 4 мм (рис. 1, в); минимальная

толщина стенки трубы – 3,5 мм (рис. 1, г).

2. Длина стержня должна быть не менее 1,5...2 м, чтобы достичь

незамерзающего слоя почвы (рис. 2).

Рис. 1. Минимально-допустимые геометрические размеры сечений

заземляющих элементов

1

Рис. 2. Установка одиночного заземлителя в грунте

Расстояние между соседними стержнями рекомендуется выбирать

равным длине стержня (если иное не предусмотрено условиями эксплуатации)

(рис. 3). Стержни можно располагать в ряд (рис. 3) или в виде какой-либо

геометрической фигуры (квадрата, прямоугольника) в зависимости от удобства

монтажа и используемой площади. Совокупность стержней, соединенных

между собой полосой, образует контур заземления. В помещении контур

заземления приваривается к корпусу силового щита и к заземляющей

магистрали (шине заземления), которая проходит вдоль стен здания. На

практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций,

зданий и сооружений производственного или иного назначения), находящиеся

в соприкосновении с землей.

Наружный диаметр труб с толщиной стенки 3,5 мм (ГОСТ 8732-78): 25,

28, 32,38, 42, 45,50, 54, 57, 68, 70, 73, 76, 83, 89, 95 мм.

Рис. 3. Конструкция заземляющего устройства

2

Общее сопротивление заземляющего контура тем больше, чем ближе

расположены вертикальные заземлители друг к другу. Взаимное влияние

растеканию токов с параллельно соединенных одиночных заземлителей

учитывается коэффициентом использования вертикальных заземлителей,

величина которого зависит от типа и количества одиночных заземлителей, их

геометрических размеров и взаимного расположения в грунте.

Методика расчёт заземляющего устройства

Расчет заземляющего устройства сводится к определению числа

вертикальных заземлителей и длины соединительной полосы.

1. Сопротивление одиночного вертикального круглого заземлителя

â óä 2l 1 4T l

Râ

ln ln

,

2l d 2 4T l

где óä - удельное сопротивление земли, Ом∙м; â - коэффициент сезонности;

Т- глубина залегания электрода, м; L и d – длина и диаметр одиночного

вертикального заземлителя соответственно, м.

Глубина залегания электрода

l

T t,

2

где t – глубина залегания полосы t 0,7 ì .

Значения удельного сопротивления и коэффициента сезонности

принимаются из табл. 1 и 2 соответственно.

2. Ориентировочное количество вертикальных заземлителей без учета

сопротивления соединительной полосы

Râ

,

n

â Rí

где Rí – нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего

устройства согласно ПУЭ, Ом; â – коэффициент использования вертикальных

заземлителей.

Нормируемые значения сопротивления растеканию тока заземляющих

устройств Rí (для электроустановок напряжением до 1000 В) составляет 8, 4, 2

Ом для напряжений 127/220, 220/380, 380/660 В соответственно. Эти величины

справедливы при эквивалентном удельном сопротивлении грунта 100 Ом∙м и

менее. Если эквивалентное удельное сопротивление грунта более 100 Ом∙м,

необходимо эти величины умножить на коэффициент k ç óä / 100 .

Коэффициент kç не может быть меньше 1 и больше 10.

Коэффициент использования вертикальных заземлителей в зависимости

от расположения электродов выбирается по табл. 3 и 4.

3

3. Сопротивление горизонтального электрода (полосы)

óä ã 2 L2ï

,

Rï

ln

2Lï

b

t

где ã – коэффициент сезонности для полосового электрода; Lï – длина

полосы, м; b – ширина полосы, м.

Длина полосы при размещении электродов в ряд

Lï K (n 1) ,

где K – расстояние между электродами;

при размещении электродов по контуру

Lï K n.

4. Сопротивление вертикальных заземлителей с учетом сопротивления

растеканию тока соединительной полосы

Râ Rï

.

Rîáù

Râ ï Rï â n

5. Окончательное количество заземлителей

R

n â .

Rîáù

Полученное значение округляют в большую сторону.

Библиографический список

1. Безопасность жизнедеятельности: Безопасность труда: Учебное пособие / М.

А. Пережогин, Ю. Г. Горшков, С.В.Чернышев и др.; Под общ. ред. М.А.

Пережогина. Челябинск, 1996.

2. Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго РФ. 7-е изд., перераб.

и доп. М.: Энергоатомиздат, 1999.

3. Правила эксплуатации электроустановок потребителей / Госэнергонадзор

Минтопэнерго РФ. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1992.

4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок. М.: Госэнергонадзор Минэнерго России, РАО

"ЕЭС России", 2000.

4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эквивалентное удельное сопротивление грунтов óä , Ом∙м

Грунт

Пределы колебаний

Чернозём

Торф

Глина

Суглинок

Супесь

Песок

9-53

9-53

8-70

40-150

150-400

400-700

Таблица 1

При влажности

грунта 10-12 %

20

20

40

100

300

700

Таблица 2

Значения расчетных климатических коэффициентов

сезонности сопротивления грунта

Климатичекая зона

Заземлитель

I

II

III

VI

Стержневой

1,8-2,0

1,6-1,8

1,4-1,6

1,2-1,4

Полосовой

4,5-7,0

3,5-4,5

2,0-2,5

1,5-2,0

Таблица 3

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей,

размещённых в ряд Â

Число вертикальных заземлителей, n

2

3

5

10

15

20

Отношение расстояний 1 0,84-0,87 0,76-0,80 0,67-0,72 0,56-0,62 0,51-0,56 0,47-0,50

между электродами к 2 0,90-0,92 0,85-0,88 0,79-0,83 0,72-0,77 0,66-0,73 0,65-0,70

их длине K / L

3 0,93-0,95 0,90-0,92 0,85-0,88 0,79-0,83 0,76-0,80 0,74-0,79

Таблица 4

Коэффициенты использования вертикальных заземлителей,

размещённых по контуру Â

Число вертикальных заземлителей, n

6

10

20

40

60

100

Отношение расстояний 1 0,58-0,65 0,52-0,58 0,44-0,50 0,38-0,44 0,36-0,42 0,33-0,39

между электродами к 2 0,71-0,75 0,66-0,71 0,61-0,66 0,55-0,61 0,52-0,58 0,49-0,55

их длине K / L

3 0,78-0,82 0,74-0,78 0,68-0,73 0,64-0,69 0,62-0,67 0,59-0,65

5