Секция «Краеведческий туризм»

Овчинникова Екатерина, ученица 11 класса

МБОУ СОШ №24

Руководитель

Зайцева Ирина Ивановна

учитель МХК

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ «БРОНЗЫ ОБИ»

(на основе коллекции бронз IX – XII вв. из собрания Сургутского художественного музея)

В настоящее время отмечается возросший интерес к изучению истории культуры родного края.

Повысить интерес к изучению культуры призваны музеи. Музеи сохраняют и представляют культурное

наследие, укрепляют культурную идентичность, играют важную роль в воспитании патриотизма. В

музее аккумулирован и осмыслен опыт многих поколений. Музей незаменим, ведь каждое новое

поколение начинает свой путь с освоения духовного и материального богатства общества, проходит

социальную и культурную адаптацию к современному миру.

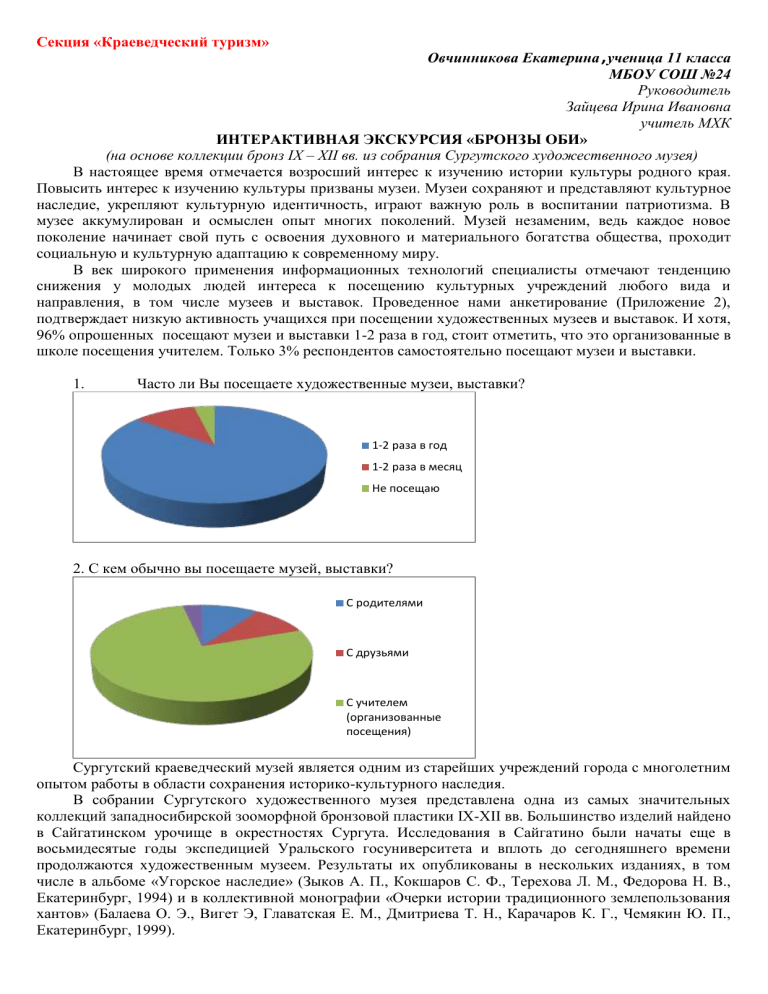

В век широкого применения информационных технологий специалисты отмечают тенденцию

снижения у молодых людей интереса к посещению культурных учреждений любого вида и

направления, в том числе музеев и выставок. Проведенное нами анкетирование (Приложение 2),

подтверждает низкую активность учащихся при посещении художественных музеев и выставок. И хотя,

96% опрошенных посещают музеи и выставки 1-2 раза в год, стоит отметить, что это организованные в

школе посещения учителем. Только 3% респондентов самостоятельно посещают музеи и выставки.

1.

Часто ли Вы посещаете художественные музеи, выставки?

1-2 раза в год

1-2 раза в месяц

Не посещаю

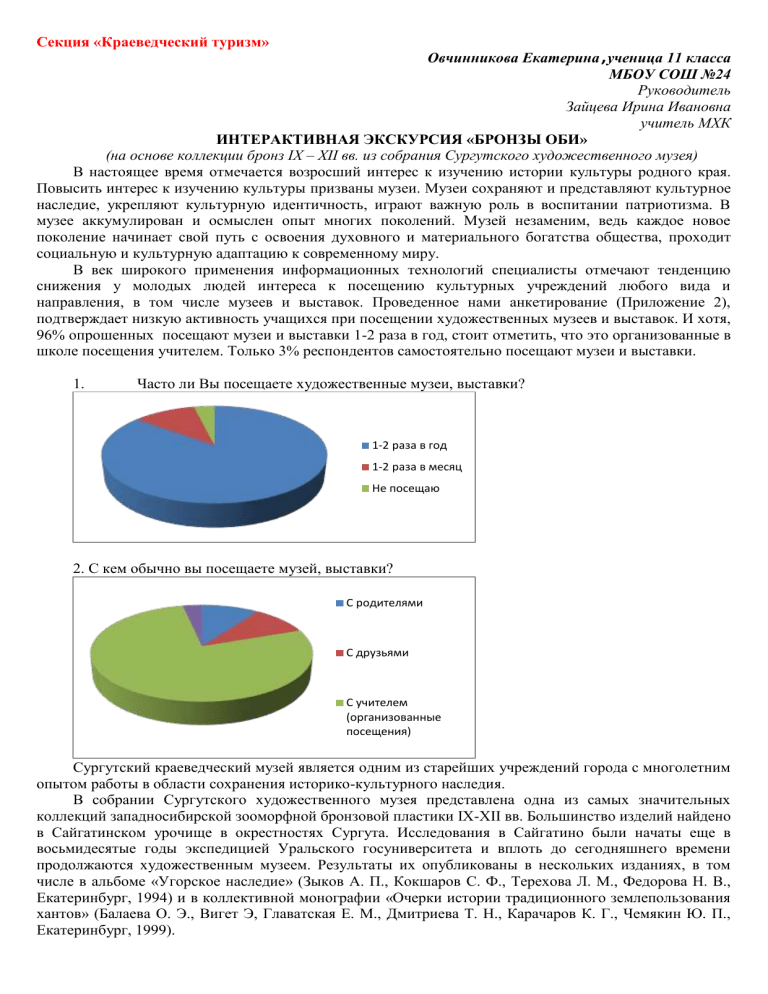

2. С кем обычно вы посещаете музей, выставки?

С родителями

С друзьями

С учителем

(организованные

посещения)

Сургутский краеведческий музей является одним из старейших учреждений города с многолетним

опытом работы в области сохранения историко-культурного наследия.

В собрании Сургутского художественного музея представлена одна из самых значительных

коллекций западносибирской зооморфной бронзовой пластики IX-XII вв. Большинство изделий найдено

в Сайгатинском урочище в окрестностях Сургута. Исследования в Сайгатино были начаты еще в

восьмидесятые годы экспедицией Уральского госуниверситета и вплоть до сегодняшнего времени

продолжаются художественным музеем. Результаты их опубликованы в нескольких изданиях, в том

числе в альбоме «Угорское наследие» (Зыков А. П., Кокшаров С. Ф., Терехова Л. М., Федорова Н. В.,

Екатеринбург, 1994) и в коллективной монографии «Очерки истории традиционного землепользования

хантов» (Балаева О. Э., Вигет Э, Главатская Е. М., Дмитриева Т. Н., Карачаров К. Г., Чемякин Ю. П.,

Екатеринбург, 1999).

В период I в. до н. э. – VIII в. н. э., в основном, отливались фигурки неизвестного – пока –

назначения, содержащие некую сакральную символику. Нам пока трудно понять, как именно они

использовались. Хотя почти все изделия имели петельки для пришивания или прикрепления, возможно

на одежду, только поясные крючки являлись, однозначно, принадлежностью костюма.

Классификация предметов IX – XII вв. по функциональному признаку значительно расширяется,

мы можем уже выделить не только культовое литье, атрибуты мужского и женского костюма, но и

украшения, предметы утвари, рукояти лезвийного оружия. Браслеты, подвески, пряжки, бляшки,

рукояти ножей, щитки для защиты руки от удара тетивы, навершия плетей, кресал, гребней в

подавляющем большинстве содержат зооморфный декор и, что очень важно отметит, выполнены с

использованием общего набора художественных приемов. Изменились сюжеты. Практически нет

композиций, сочетающих образы зверя/птицы и человека, как-то: изображений крупных хищных птиц с

личиной или фигурой человека на груди, иногда трехголовых, а также крылатых медведей с

антропоморфной личиной, определявших иконографию предшествующего периода.

Фигуры людей-воинов, появившиеся в искусстве бронзовой пластики около рубежа эр, и бывшие,

наряду с птицевидными изображениями в основе сюжетов отливок в период I в. до н. э. – VIII в. до н. э.,

к IX веку еще сохраняются, некоторое время существуют параллельно со «звериным» стилем, поистине

ставшим выразителем новой эпохи, но исчезают задолго до ее конца – около X века.

Они служат, по–видимому, иным целям, чем многочисленные зооморфные украшения: на них нет

следов интенсивного использования, как на подвесках, браслетах, пряжках, навершиях. Точно

зафиксировано их употребление в погребальном ритуале, но пока неизвестно, имели ли они какое-то

«светское» значение. Кроме всего прочего, они встречаются гораздо реже зооморфных изображений и

выполнены в технике плоского одностороннего литья. Напротив, фигуры зверей и птиц в большинстве

своем объемны, рельефны, хотя встречаются и плоские изделия – подвески и браслеты. Многие из них

имеют следы употребления в виде сильной залощенности. В погребение такие вещи часто

обнаруживают нанизанными на тонкие кожаные ремешки в виде подвесок к поясу. Это позволяет

сделать вывод о том, что зооморфные украшения попадали в состав могильного инвентаря именно в

качестве носимых человеком при жизни украшений или употребляемых им предметов вооружения.

Столь развитая зооморфная символика, основанная на использовании в качестве основных ее

элементов представителей местной фауны и используемая вне сакральной сферы, - уникальная черта

таежных культур Западной Сибири эпохи развитого средневековья (IX – XII вв. н. э) [7].

К IX веку на севере Западной Сибири наступил «золотой век» бронзолитейного искусства: ни до,

ни после не отливалось такое количество великолепно сделанных, по-настоящему художественных

изделий. В них аккумулирован художественный опыт прошлого и достижения настоящего, к этому

времени уже представляющие сложный сплав старых традиций и новых идей, иногда заимствованных у

партнеров из далеких стран, у тех, с кем регулярно встречались на торговых путях и военных тропах.

В составе коллекции различные предметы с зооморфными изображениями: браслеты, подвески,

рукояти ножей, навершия кресал, бляхи, пряжки, щитки для защиты руки от удара тетивы. Все эти

предметы некогда украшали, возможно, защищали от злых сил, приносили удачу и одновременно

подчеркивали высокий статус их владельцев. Некоторые детали костюма, оружие, украшения отлиты в

виде фигурок птиц и зверей. Декор изделий выполнен в едином художественном стиле, названном

учеными «западно-сибирским» или «обским звериным» стилем [7].

Реалистичность в трактовке звериных образов, свойственная западносибирскому стилю, привела к

тому, что исследователи, описывая эти изделия, пытаются, прежде всего, определить конкретного

представителя фауны, запечатленного в изделии. Действительно, вроде бы легко узнаются медведи

(рис.1,2), изображения которых встречаются на всех предметах, кроме рукояток ножей; совы или

филины (рис.7,8), чьи образы зафиксированы на пряжках, бляхах, щитках для защиты руки тетивы,

очень редко – один раз – на рукоятке ножа, и, что интересно – ни разу – в самом массовом материале –

подвесках; пушные звери и зайцы (рис.3,4,5), фигуры которых украшают все известные категории

изделий; хищные и водоплавающие птицы (рис.6) в декоре подвесок и рукояток ножей.

Основой композиций IX – XII вв. становятся иконографические типы «зверь/птица в профиль»

(рис.10-14) и «фигура зверя/медведя в проекции сверху» (рис.1, 7, 8) - как бы распластанная, ее обычно

называют «фигура медведя в жертвенной или ритуальной позе», находя в ней сходство с тем, как

укладывается шкура с лапами, и голова медведя на медвежьем празднике у современных обских угров.

От иконографии предыдущего периода (Iв. до н. э. - VIII в н. э.) остается только манера изображения

совы – в фас с распахнутыми крыльями. Объемные фигурки зверей и птиц, венчающие рукоятки ножей,

кресал, гребней или служащие подвесками, тем не менее, не могут быть отнесены к категории круглой

скульптуры, а представляют собой изделия, составленные из двух совершенно одинаковых половинок с

невысоким рельефом, с четко выраженной плоскостью симметрии, проходящей через место

состыковки. В свое время один из крупнейших из крупнейших знатоков скульптуры сибирских народов

С. В. Иванов даже предложил особый термин «плоская скульптура», имея в виду изображения с

незначительным объемом, но предназначенные для рассматривания со всех сторон. [7].

Изображения «распластанной фигуры» на браслетах и пряжках также строго симметричны. Ось

проходит через середину изделия, а именно – через центр изображения, продолжаясь в орнаментальном

канте, который иногда даже как бы расчленяет голову зверя надвое. Относительно оси симметрии

расположены спиной друг к другу фигурки животных в профиль. Такая композиция может считаться

типичной для декора крупных пряжек.

Художественные приемы передачи образа немногочисленны и фиксируются во всем массиве

исследуемой пластики [7].

Голова любого зверя изображалась непропорционально большой для фигуры, с огромными

круглыми или каплевидными глазами, в последнем случае часто со слезной бороздкой. Нос зверя всегда

большой, широкий, с огромными, иногда как бы вывороченными и раздутыми ноздрями. Вдоль линии

скулы размещается подчеркивающий ее элемент: желобок, валик, орнаментальный мотив. Зверь почти

всегда стоит на полусогнутых лапах, даже в том случае, если изображается конь или олень, для которых

подобная поза не характерна. Спина чаще всего выгнута дугой. Размеры изображений животных

(включая птиц) не зависят от того, что в реальности, например, заяц много меньше медведя, а лебедь

или утка – коня или оленя. Видовые признаки фиксируются в форме ушей, наличии – отсутствии рогов,

иногда – различной формы или длины хвостов. Но по этим признакам далеко не всегда удается

распознать реальный прототип, так как часто хвост животного сливается с элементами орнамента, а

уши и рога переданы одинаково. В результате отливка воспринимается как изображение некоего

фантастического существа, у которого морда оленя, на голове – то ли рога, то ли длинные уши, тело и

лапы хищника, хвост собаки.

Этим же канонам подчинены и изображения птиц. Они различаются только тем, что

водоплавающая птица всегда изображена в «плывущей» позе, дневная хищная птица (орел, сокол,

ястреб) – в сидящей (клюющей), а сова/филин в фас с распахнутыми крыльями. Но, как и у фигурок

зверей, голова непропорционально велика для туловища. Клюв и глаза птицы также явно больше, чем у

реального прототипа, фактически, вся голова изображения состоит из глаз и клюва. На туловище

обязательно выделены желобками, валиками или орнаментальным кантом сложенные крылья. При этом

различаются предметы, на которых или в виде которых изображены различные птицы. Так,

водоплавающие птицы изображены только на подвесках, дневные хищные на подвесках и рукоятках, а

совы на пряжках, бляшках или щитках для защиты руки от удара тетивы.

Итак, сформулируем характерные черты обского звериного стиля:

1) реалистичность в трактовке звериных образов (легко узнаются медведи, пушные звери и зайцы,

хищные и водоплавающие птицы);

2) иконографические типы «зверь/птица в профиль» и «фигура зверя/медведя в проекции сверху»;

3) «плоская скульптура» (термин С. В. Иванова), изображения с незначительным объемом, но

предназначенные для рассматривания со всех сторон;

4) изображения «распластанной фигуры» на браслетах и пряжках строго симметричны;

5) замкнутая композиция.

Современные интерактивные экскурсии являются одними из самых эффективных и наглядных на

данный момент способов представления информации, поскольку они создают у зрителя полную

иллюзию присутствия. Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:

• обеспечивает возможность, не покидая учебного кабинета или квартиры, посетить и

познакомиться с объектами, расположенными за пределами города, области и даже страны;

• позволяет за один урок посетить несколько объектов: музеев, заповедников, природных

сообществ;

• помогает ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного представления

информации с помощью компьютера;

• обеспечивает доступность, возможность повторного просмотра, наглядность и многое другое;

позволяет зрителям в ходе интерактивной экскурсии не только видеть объекты на основе которых

раскрывается тема, слышать об этих объектах необходимую информацию, но и овладеть практическими

навыками самостоятельного наблюдения и анализа;

• предоставляет людям с ограниченными возможностями здоровья возможность познания

окружающего мира.

В основу созданной интерактивной экскурсии положена коллекция средневековой зооморфной

бронзовой пластики из собрания Сургутского художественного музея, найденная при раскопках

грунтовых некрополей в урочище Сайгатино и датирующаяся IX – XII вв.

В ходе интерактивной экскурсии можно узнать:

• о Сургутском художественном музее;

• о происхождении коллекции;

• рассмотреть экспонаты, при желании ознакомиться с подробным описанием каждого экспоната;

• о характерных особенностях «западносибирского» или «обского» звериного стиля;

• о понятии звериный стиль в искусстве;

И все это можно делать в нужном темпе и в порядке, удобном для конкретного зрителя.

Интерактивная экскурсия содержит фото, текст, интерактивные элементы: всплывающие

информационные окна, поясняющие надписи, графически элементы управления и т.д.

Интерактивная экскурсия, конечно, не заменит личного присутствия, но позволит получить

достаточно полное впечатление об изучаемом объекте.

Коллекция средневековой зооморфной бронзовой пластики из собрания Сургутского

художественного музея происходит из раскопок грунтовых некрополей в урочище Сайгатино и

датируется IX – XII вв.

В коллекции Сургутского музея представлены практически все основные категории вещей,

выполненные в зооморфном стиле: пряжки, браслеты, подвески, рукоятка ножа и навершие кресала,

бляшки, щиток для защиты руки от удара тетивы, ложка с зооморфной рукояткой. Все эти вещи

демонстрируют наивысшие достижение приобских мастеров.

Массовые находки бронзовых отливок, выполненных по единым канонам, с общей иконографией;

высокое качество литья, единая стилевая окрашенность разнообразных категорий вещей, сакрального и

«светского» порядка, дают право констатировать, что в IX – XII веках в таежной зоне Западной Сибири

господствует своеобразный «западносибирский» или «обский звериный» стиль.

Содержание и итоги исследования, были положены в созданную интерактивную экскурсию,

которая может быть использована на уроках курса «Мировая художественная культура», классных

часах, а также краеведческих курсах для учеников школ города, особенно это актуально в связи с

повышающимся интересом к истории своего края, его культуре, искусству.

Таким образом, задачи исследования выполнены, цель достигнута.

Список литературы

1. Алексеев В. В.; Уральская историческая энциклопедия РАН. Урал. отд-ние. Ин-т истории и

археологии. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Академкнига: УрО РАН, 2000. 640 с., С.414-415.

2. Балаева О. Э., Вигет Э, Главатская Е. М., Дмитриева Т. Н., Карачаров К. Г., Чемякин Ю. П.,

«Очерки истории традиционного землепользования хантов» Екатеринбург, 1999).

3. Грибова Л. С. Пермский звериный стиль. — М., 1965

4. Доминяк А. Свидетельства утраченных времён. Человек и мир в пермском зверином стиле. —

Пермь: Книжный мир, 2010.

5. Зыков А. П., Кокшаров С. Ф., Терехова Л. М., Федорова Н. В., «Угорское наследие» Екатеринбург,

1994)

6. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005.

7. Неруш Ю.; Н.В. Федорова. Коллекция бронзы IX – XII вв. из собрания Сургутского

художественного музея. 2000. Сургутский художественный музей.

8. Оборин В. А. Древнее искусство народов Прикамья. Пермский звериный стиль. — Пермь: Пермское

книжное издательство, 1976. — 190 с.

9. Оборин В. А., Чагин Г. Н. Чудские древности Рифея. Пермский звериный стиль. — Пермь, 1988.

10. Смирницкая Е. В. К вопросу о стилистических принципах средневекового зооморфного орнамента

(На материале древнерусских серебряных наручей) // Художественный язык Средневековья. М.,

1982.

11. Эренбург Борис. Пермские бренды. — Пермь: Сенатор, 2012. ISBN 5-90323607-3

12. http://www.evpatori.ru/skifskij-zverinyj-stil.html

Приложение 1

1.

3.

2.

4.

5.

7.

6.

8.

Приложение 2

Анкета

1. Часто ли Вы посещаете художественные музеи, выставки?

1-2 раза в год

1-2 раза в месяц

Не посещаю

2. С кем обычно вы посещаете музеи, выставки?

С родителями

С друзьями

С учителем (организованные посещения)

Ни с кем не посещаю

Итоги анкетирования (всего 25 чел.)

Вопрос

Кол-во, чел

Часто ли Вы посещаете музеи,

выставки?

1-2 раза в год

21

1-2 раза в месяц

3

Не посещаю

1

С кем обычно вы посещаете музей,

выставки?

С родителями

1

С друзьями

2

С учителем (организованные

21

посещения)

Ни с кем не посещаю

1

%

84

12

4

4

8

84

4