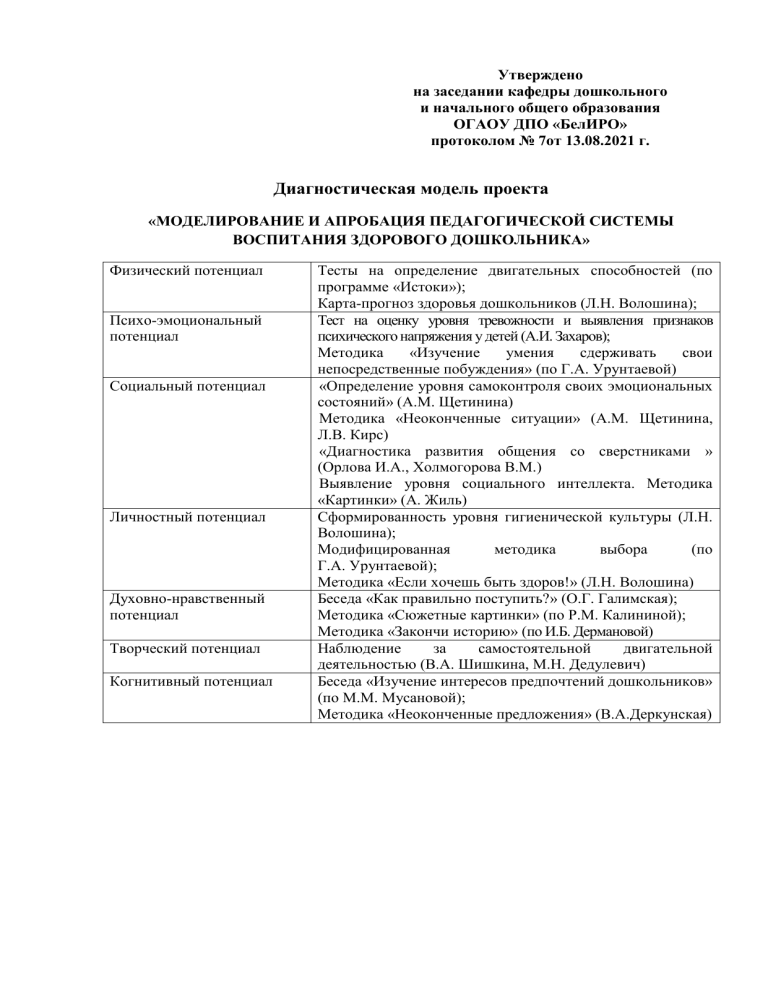

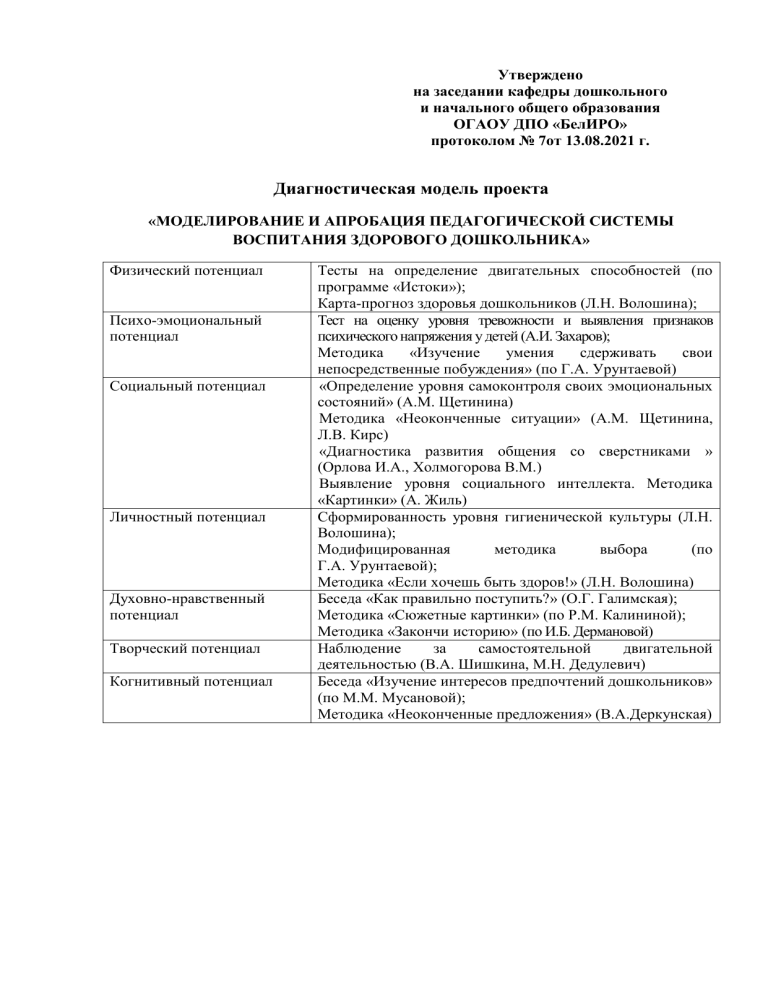

Утверждено

на заседании кафедры дошкольного

и начального общего образования

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

протоколом № 7от 13.08.2021 г.

Диагностическая модель проекта

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ДОШКОЛЬНИКА»

Физический потенциал

Психо-эмоциональный

потенциал

Социальный потенциал

Личностный потенциал

Духовно-нравственный

потенциал

Творческий потенциал

Когнитивный потенциал

Тесты на определение двигательных способностей (по

программе «Истоки»);

Карта-прогноз здоровья дошкольников (Л.Н. Волошина);

Тест на оценку уровня тревожности и выявления признаков

психического напряжения у детей (А.И. Захаров);

Методика

«Изучение

умения

сдерживать

свои

непосредственные побуждения» (по Г.А. Урунтаевой)

«Определение уровня самоконтроля своих эмоциональных

состояний» (А.М. Щетинина)

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина,

Л.В. Кирс)

«Диагностика развития общения со сверстниками »

(Орлова И.А., Холмогорова В.М.)

Выявление уровня социального интеллекта. Методика

«Картинки» (А. Жиль)

Сформированность уровня гигиенической культуры (Л.Н.

Волошина);

Модифицированная

методика

выбора

(по

Г.А. Урунтаевой);

Методика «Если хочешь быть здоров!» (Л.Н. Волошина)

Беседа «Как правильно поступить?» (О.Г. Галимская);

Методика «Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой);

Методика «Закончи историю» (по И.Б. Дермановой)

Наблюдение

за

самостоятельной

двигательной

деятельностью (В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич)

Беседа «Изучение интересов предпочтений дошкольников»

(по М.М. Мусановой);

Методика «Неоконченные предложения» (В.А.Деркунская)

КЕЙС ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК «7 ПОТЕНЦИАЛОВ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Физический потенциал

Тесты на определение двигательных способностей

(«Истоки» Примерная образовательная программа дошкольного

образования, 2012)

Двигательно-координационные способности. Координация

1. Тест «Подбрасывание и ловля мяча (диаметр 15-20 см)».

Измерение показателей: количество раз.

Методика проведения: ребёнку предлагается встать в удобное положение,

затем подбрасывать и ловить мяч двумя руками как можно большее количество

раз без перерывов.

2.

Гибкость

Тест «Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке»

Измерение показателей: расстояние в сантиметрах.

Методика проведения: гибкость определяют по расстоянию наклона стоя

на гимнастической скамейке. Ребенок наклоняется не сгибая колен, стараясь как

можно ниже к полу коснуться установленной перпендикулярно полу линейке

(отсчет сантиметров от скамейки). Регистрируется тот показатель в сантиметрах

до которого дотянулся пальцами ребенок. Чем больше число сантиметров, тем

выше гибкость ребенка.

3. Скоростно-силовые способности

Тест «Бег с хода 10 метров».

Измерение показателей: время в секундах

Методика проведения: на дистанции 30 метров выделяется средний

десятиметровый отрезок. Ребенок бежит с максимальной скоростью 30метровую дистанцию. Воспитатель фиксирует время пересечения начала и

конца 10-метровой серединной части дистанции.

Вначале проводится разминка, затем каждому ребенку предоставляется

возможность 2 раза пробежать дистанцию. В забеге принимают участие

несколько детей одновременно. Фиксируется лучший результат.

4.

Скоростно-силовые способности

Тест «Прыжки в длину с места».

Измерение показателей: расстояние в сантиметрах.

Методика проведения: прыжок выполняется в заполненную песком яму

или на взрыхленный грунт. Дети выполняют прыжок по очереди. Ребёнку

предлагается стать у линии старта, принять исходное положение и прыгнуть

как можно дальше. Длина прыжка измеряется от линии отталкивания до

места приземления пятки.

5. Скоростно-силовые способности

Тест «Бросок набивного мяча весом 1 кг, стоя, из-за головы».

Измерение показателей: расстояние в сантиметрах.

Методика проведения: ребенок встает у контрольной линии, берет мяч

и бросает его как можно дальше, при этом одна нога впереди, другая сзади.

При броске мяча ступни ног ребенка не должны отрываться от пола (земли).

Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат.

6. Силовые способности

Тест «Подъём из положения лёжа на спине».

Измерение показателей: количество подъемов.

Методика проведения: Ребенок лежит на гимнастическом мате на

спине, скрестив руки на груди. По команде «начали» ребенок поднимается,

не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени, сидя на мате

рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество

подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при

подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми.

Из двух попыток засчитывается лучший результат.

7. Выносливость

Тест «Продолжительность бега»

Измерение показателей: время в минутах.

Методика проведения: инструктор по физическому воспитанию

размечает на дистанции линию старта, половину дистанции. Он бежит во

главе бегущих детей в среднем темпе (1-2 круга). Дошкольники сначала

бегут за ним, затем продолжают самостоятельный бег, стараясь не снижать

темп. С первыми проявлениями усталости у детей бег прекращается. Тест

считается выполненным правильно, когда дошкольник пробежал весь

отрезок пути, не совершая остановок. Учитывается время бега и

продолжительность дистанции.

Карта-прогноз здоровья дошкольников (по Л.Н. Волошиной)

ФИО ребенка

Дата заполнения

№ группы

Воспитатели

Помощник воспитателя

Дата

запол

нения

Воз

раст

Ро

ст

(с

м)

В

ес

(к

г)

Окруж

ность

грудно

й

клетки

(см)

Ж

Э

Л

см

Инд

екс

Руф

фье

(пул

ьс)

Динам

етрия

(кг)

Подбрас

ывание и

ловля

мяча

(количес

тво раз)

Наклон

вперед из

положен

ия стоя

на

гимнасти

ческой

скамейке

(см)

Бе

гс

хо

да

(1

0

м/

с)

Пры

жок

в

длин

ус

мест

а

(см)

Бросо

к

набив

ного

мяча

(см)

Подъе

м из

полож

ения

лежа

на

спине

(колич

ество

раз)

Челно

чный

бег

(3х10

м)(с)

Сохра

нение

равнов

есия

(с)

Объем

двигате

льной

активно

сти

(шагоме

трия,),

количес

тво

шагов

Медицинские рекомендации

Оздоровительные

мероприятия

Противопоказания

Рекомендации

Воспитатели

Педагогпсихолог

Педагоги

дополнительного

образования

Психо-эмоциональный потенциал

Тест на оценку уровня тревожности и выявления признаков психического

напряжения у детей (А.И. Захаров)

Инструкция для воспитателей. Внимательно прочитайте эти утверждения и

оцените, насколько они характерны для ребёнка.

Оценка:

Признак ярко выражен-2 балла;

Признак проявляется периодически-1 балл;

Признак отсутствует-0 баллов.

Подсчитывается сумма баллов и делается вывод о наличии невротических

тенденций:

28-40 баллов - невроз, высокая степень психоэмоционального напряжения;

20-27 баллов - невроз был или будет в ближайшее время;

14-19 баллов - нервное расстройство, средняя степень психоэмоционального

напряжения;

7-13 баллов - необходимо внимание этому ребёнку, высокая степень психического

напряжения;

Менее 7 баллов - отклонения несущественны и являются выражением

происходящих возрастных особенностей.

№

Показатели

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Легко расстраивается, много переживает

Часто плачет, ноет, долго не может успокоиться

Капризничает ни с того ни с сего

Более чем часто обижается

Бывают припадки злости

Заикается

Грызет ногти

Сосет палец

Отсутствует аппетит

Разборчив в еде

Засыпает с трудом

Спит неспокойно

Неохотно встает

Часто моргает

Дергает рукой, плечом, теребит одежду

Не умеет сосредоточиться, быстро отвлекается

Старается быть тихим

Боится темноты

Боится одиночества

Боится неудачи, неуверен в себе, нерешителен

Бывает чувство неполноценности

17 сумма баллов

Общая

Методика «Изучение умения сдерживать свои непосредственные

побуждения» (по Г.А. Урунтаевой)

Цель: изучить сформированность умения дошкольников сдерживать свои

непосредственные побуждения.

Оборудование: протоколы

Инструктаж. С дошкольниками проводится подвижная игра «Хитрая лиса».

В ходе объяснения правила игры воспитатель отмечает, что изображающий

«хитрую лису» должен выбежать в круг только после того, как все играющие 3 раза

спросят: «Хитрая лиса, где ты?». До этого никто не должен знать, кто водит.

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): ребенок строит деятельность с

учетом игровой ситуации, умеет сдерживать свои эмоции и двигательную

активность, соблюдает правила игры.

Допустимый уровень (4-6 баллов): ребенок в процессе подвижной

игры не всегда умеет сдерживать свои эмоции и двигательную активность, не

всегда соблюдает игровые правила.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): в игровой деятельности

ребенок малоактивен, невнимателен, не умеет сдерживать свои эмоции и

двигательную активность, не соблюдает правила игры.

Социальный потенциал

Тест на развитость самоконтроля (А.М. Щетинина)

Цель: определение уровня самоконтроля своих эмоциональных состояний в

ситуациях неудачи.

Диагностические показатели: саморегуляция собственных действий.

Возрастной диапазон: 5-7 лет

Источник информации: ребенок

Форма и условия проведения: индивидуальная

Инструкция: Ребенку демонстрируются 4 карточки (Приложение №3)

по очереди с изображением детей, у которых не получается какое-то

действие. Инструкция для ребенка звучит так: «Посмотри на эту картинку.

Кто на ней изображен? Что делает мальчик (девочка)? Почему не получилось

это сделать?».

Интерпретация результатов: Если ребенок видит причину неудачи в

действиях мальчика (девочки) и предлагает потренироваться, подрасти,

набраться сил, позвать на помощь – ответ оценивается в 1 бал. Если причина

неудач фиксируется на окружающих предметах – ответ оценивается в 0

баллов. Максимально возможная оценка результата – 4 балла.

Приложение №3

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Цель:

изучение особенностей принятия и осознания детьми

нравственной нормы.

Диагностические показатели: осведомленность норм и ценностей

принятых в обществе.

Возрастной диапазон: 3-7 лет

Источник информации: ребенок

Форма и условия проведения: индивидуальная.

Инструкция: Ребенку говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты

их закончи». В каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки

ответа.

Ситуации:

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и

сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки.

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля?

Почему?

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с

ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я

тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... Что

ответила Катя? Почему?

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ей

ответила... Что ответила Саша? Почему?

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы.

Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша

ответила... Что ответила Маша? Почему?

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа,

выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя?

Почему?

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг

Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?

7. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть. Мы тебя не возьмем, ты еще

маленький» - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня?

Почему?

8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.

Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле

и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть» Коля

ей ответил... Что ответил Коля? Почему?

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша?

Почему?

Обработка результатов: В процессе анализа результатов учитывается

характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного

ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им

нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании

этой нормы.

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с

позиций нормы.

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий

общепринятой норме, но не может аргументировать его.

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой

герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.

Методика «Картинки» (А. Жиль)

Цель: выявление уровня социального интеллекта.

Диагностические показатели: социальный интеллект.

Возрастной диапазон: 4-7 лет

Источник информации: ребенок.

Форма и условия проведения: индивидуальная.

Инструкция: Детям предлагаются четыре картинки со сценками из

повседневной жизни детей в детском саду, изображающие следующие

ситуации:

Группа детей не принимает своего сверстника в игру.

Девочка сломала у другой девочки её куклу.

Мальчик взял без спроса игрушку девочки.

Мальчик рушит постройку из кубиков у детей.

Ребёнок должен понять изображённый на картинке конфликт между

детьми и рассказать, что бы он стал делать на месте обиженного персонажа.

Обработка результатов: Степень решения проблемы оценивается по

четырёх балльной шкале:

0 баллов - отсутствие ответа;

1 балл - агрессивное решение проблемы;

2 балла - обращение за помощью к кому-либо;

3 балла - самостоятельное и конструктивное решение проблемы.

Если большинство ответов имеют продуктивное решение, можно

говорить о благополучном, бесконфликтном отношении ребёнка к

сверстнику.

Психолого-педагогическая диагностика в детском саду)

(Р.Р. Калинина)

Наблюдение можно проводить и за игрой, возникшей спонтанно, по

собственной инициативе детей.

Анализ игровой деятельности осуществляется по 7 критериям:

1. распределение ролей,

2. основное содержание игры,

3. ролевое поведение,

4. игровые действия,

5. использование атрибутики и предметов-заместителей,

6. использование ролевой речи,

7. выполнение правил.

Каждый критерий оценивается по 4 уровням. При этом, несмотря на

то, что не существует жесткой зависимости между возрастом и уровнем

развития игровой деятельности, представляется целесообразным установить

следующие возрастные рамки для каждого уровня:

1 уровень — от 2,0 до 3,5 лет,

2 уровень — от 3,5 до 4,5 лет,

3 уровень — от 4,5 до 5,5 лет,

4 уровень — старше 5,5 лет,

Эти возрастные рамки позволяют как планировать работу с детьми

того или иного возраста по формированию игровых навыков, так и

отслеживать эффективность этой работы.

1) Распределение ролей

1 уровень — отсутствие распределения ролей; роль выполняет тот,

кто «завладел» ключевым атрибутом (надел белый халат — врач, взял

поварешку — повар).

2 уровень — распределение ролей под руководством взрослого,

который задаёт наводящие вопросы: «Какие роли есть в игре? Кто будет

играть роль Белочки? Кто хочет быть Лисичкой?» и т. д.

3 уровень — самостоятельное распределение ролей при отсутствии

конфликтных ситуаций (например, когда одну роль желают играть 2 и более

человек). При наличии конфликта игровая группа либо распадается, либо

дети обращаются за помощью к воспитателю.

4 уровень — самостоятельное распределение ролей, разрешение

конфликтных ситуаций.

2) Основное содержание игры

1 уровень — действие с определенным предметом, направленное на

другого («мама» кормит дочку-куклу, неважно, как и чем).

2 уровень — действие с предметом в соответствии с реальностью.

3 уровень — выполнение действий, определяемых ролью (если

ребенок играет роль повара, то он не будет никого кормить).

4 уровень — выполнение действий, связанных с отношением к другим

людям. Здесь важно, к примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая»

она или «строгая».

3) Ролевое поведение

1 уровень — роль определяется игровыми действиями, не называется.

2 уровень — роль называется, выполнение роли сводится к

реализации действий.

3 уровень — роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и

направляет поведение ребенка.

4 уровень — ролевое поведение наблюдается на всем протяжении

игры.

4) Игровые действия

1 уровень — игра заключается в однообразном повторении 1-го

игрового действия (например, кормление).

2 уровень — расширение спектра игровых действий (приготовление

пищи, кормление, укладывание спать), игровые действия жестко

фиксированы.

3 уровень — игровые действия многообразны, логичны.

4 уровень — игровые действия имеют четкую последовательность,

разнообразны, динамичны в зависимости от сюжета.

5) Использование атрибутики и предметов-заместителей

1 уровень — использование атрибутики при подсказке взрослого.

2 уровень — самостоятельное прямое использование атрибутики

(игрушечная посуда, муляжи продуктов, флакончики от лекарств и т. д.).

3 уровень — широкое использование атрибутивных предметов, в том

числе в качестве заместителей (игрушечная тарелка как прицеп к грузовику,

кубики как продукты и т. д.); на предметное оформление игры уходит

значительная часть времени.

4 уровень — использование многофункциональных предметов

(лоскутки, бумага, палочки и т. д.) и при необходимости изготовление

небольшого количества ключевых атрибутивных предметов. Предметное

оформление игры занимает минимальное время (если, например, нет

посуды, могут быть использованы листы бумаги, ладошки или просто ее

обозначение жестом).

6) Использование ролевой речи

1 уровень — отсутствие ролевой речи, обращение к играющим по

имени.

2 уровень — наличие ролевого обращения: обращение к играющим по

названию роли («дочка», «больной» и т. д.). Если спросить играющего

ребенка: «Ты кто?», назовет свое имя.

3 уровень — наличие ролевой речи, периодический переход на прямое

обращение.

4 уровень — развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. Если

спросить играющего ребенка: «Ты кто?», назовет свою роль.

7) Выполнение правил

1 уровень — отсутствие правил.

2 уровень — правила явно не выделены, но в конфликтных ситуациях

правила побеждают.

3 уровень — правила выделены, соблюдаются, но могут нарушаться в

эмоциональной ситуации.

4 уровень — соблюдение заранее оговоренных правил на всем

протяжении игры.

Результаты наблюдения удобно представлять в сводную таблицу.

Против фамилии каждого ребенка отмечается его возраст и уровень

игровых навыков по каждому критерию, который он демонстрирует в

игровой деятельности. При этом если уровень игровых навыков по тому или

иному критерию соответствует возрастной норме, следует закрасить

клеточку, например, в зеленый цвет, если опережает возрастную норму — в

красный, если отстает — в синий.

Если ребенок выполнял заданный критерий ему ставился (+), если нет,

то (-), за каждый (+) - 1 балл. Оценивается уровень развития игровой

деятельности.

6-7 баллов – высокий, 3-5 баллов – средний уровень, 3 балла и меньше

– низкий.

Личностный потенциал

Сформированность уровня гигиенической культуры (Л.Н.

Волошина)

Выявление уровня гигиенической культуры и самообслуживания при

помощи педагогического наблюдения и соотнесения с разработанной шкалой

оценок уровня сформированности гигиенической культуры.

Шкала оценок уровня сформированности гигиенической культуры (по

Л.Н. Волошиной)

Высокий уровень (3 балла): ребенок опрятен, самостоятельно и

быстро одевается, аккуратно ест, выполняет гигиенические процедуры,

пользуется носовым платком, зубными и одежными щетками, осознает

значимость и важность гигиенических процедур.

Средний уровень (2 балла): ребенок самостоятельно одевается,

аккуратно ест, в основном выполняет гигиенические требования, однако

наблюдается некоторая замедленность, имеют место отдельные нарушения

алгоритма выполнения гигиенических процедур. Не всегда может устранить

мелкие неполадки в одежде, достаточно опрятен, знает, зачем стоит

умываться, чистить зубы и т.д.

Низкий уровень (1 балл): у ребенка не сформирована потребность в

чистоте и опрятности, гигиенические процедуры выполняет безынициативно

– только после напоминания взрослого. Алгоритм умывания, чистки зубов

освоен недостаточно, ребенок не понимает значение гигиенических

процедур.

Модифицированная методика выбора (по Г.А. Урунтаевой)

Цель: выявить интересы и предпочтения детей в спорте.

Оборудование: карточки с разными видами занятий спортом.

Инструкция. Воспитатель предлагает ребенку выбрать карточку с тем

видом спорта, которым бы ему хотелось заниматься. Затем ребенку

предлагается выбрать из оставшихся карточек тот вид спорта, которым ему

хотелось заниматься и т.д. (ранжирование).

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): дошкольник демонстрирует

сформированность спортивных предпочтений и интересов.

Допустимый

уровень

(4-6

баллов):

заметно

выражена

сформированность представлений о спортивных играх. Недостаточно

выражены предпочтения и интересы. Ребенок сомневается в порядке выбора.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): ребенок испытывает

трудности, беспокойство при ответе на вопросы (ответил меньше чем на

половину вопросов), слабо представлена сформированность спортивных

предпочтений и интересов.

Методика «Если хочешь быть здоров!» (Л.Н. Волошина)

Дошкольникам предлагается ответить на вопросы: «Ты хочешь быть

здоров?» Что нужно делать чтобы быть здоровым? Воспитатель просит

уточнить ребенка: «Почему?» Затем задает уточняющий вопрос: «А еще

почему?». И просит ребенка ответить в третий раз: «Еще почему?». Ответы

интервьюирования фиксируются в протоколе от 1,2,3. За первый ответ

начисляется 3 балл, за второй 2 балла, за 3 – 1 балл. Ответы детей

ранжируются по сумме набранных баллов.

Духовно-нравственный потенциал

Беседа «Как правильно поступить?» (О.Г. Галимская)

Цель: выявить умение дошкольников использовать социальные нормы

поведения в ходе спортивно-игрового взаимодействии со сверстниками и

взрослыми.

Оборудование: протоколы беседы.

Инструктаж: Воспитатель предлагает дошкольникам ответить на

вопросы, где дошкольники самостоятельно проявляют себя в ходе

спортивно-игрового взаимодействия.

- Как ты поступишь, если ты в игре поссорился с товарищем?

- Что ты сделаешь, если тебе нагрубили в игре?

- Что ты будешь делать, если ты ударил товарища в игре?

- Что ты будешь делать, если вдруг увидел, что товарищ нарушил

правила игры?

- Какие слова нужно сказать, чтобы помириться с другом?

- Когда это нужно делать?

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): дошкольник правильно дает

оценку поведения в игровых ситуациях, демонстрирует умение применять

социальные нормы поведения в ходе спортивно-игрового взаимодействия.

Допустимый уровень (4-6 баллов): дошкольник знает культурные

нормы и правила социального поведения, но не соотносит их с игровыми

ситуациями. Может оценить отдельную ситуацию, но не всегда справляется

со сложными ситуациями в ходе игры.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): ребенок испытывает трудности в

оценивании игровых ситуаций. Не может правильно применять социальные нормы

поведения в ходе спортивно-игрового взаимодействия, нуждается в помощи

взрослого или сверстников.

Модифицированная методика «Сюжетные картинки»

(по Р.М. Калининой)

Цель: выявить представления старших дошкольников о правилах

взаимоотношений со сверстниками в спортивно-игровой деятельности и

умение дать оценку детских поступков с нравственных позиций.

Оборудование: 8 парных картинок с изображением положительных и

отрицательных поступков по отношению к сверстникам в игровой

деятельности, (например, дружная игра дошкольников с мячом, ссора во

время игры, равнодушное отношение к товарищу которому нужна помощь).

Инструкция. Педагог предлагает детям сюжетные картинки, на

которых изображены взаимоотношения дошкольников в спортивно-игровой

деятельности, где проявляются противоположные качества личности

(доброта-злость,

дружба-ссора,

отзывчивость-равнодушие,

победапоражение). Дошкольникам нужно определить, на каких изображениях

проявляется положительное поведение детей, а на каких отрицательное.

Изображения показываются попарно. В процессе показа, педагог задает

уточняющие вопросы:

-Что ты видишь на рисунке?

-Что тебе понравилось или не понравилось на рисунке?

-Какое настроение было у детей на картине?

-Почему так можно (нельзя) поступать?

-Как бы ты поступил?

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): дошкольник адекватно

понимает смыл ситуаций взаимодействия, понимает эмоциональное

состояние участников, правильно дает моральную оценку поведения в

спортивно-игровой деятельности.

Допустимый уровень (4-6 баллов): ребенок правильно понимает

большинство изображенных ситуаций, но не всегда правильно дает

моральную оценку поведения.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): ребенок допускает ошибки в

оценивании ситуаций, затрудняется в определении эмоционального

состояния детей. Не может самостоятельно обосновать выбор нравственных

позиций, нуждается в помощи взрослого или сверстников.

Методика «Закончи историю»

(по И.Б. Дермановой)

Цель: изучить понимание детьми старшего дошкольного возраста

нравственных норм, умение соотносить эти нормы с реальными жизненными

ситуациями и давать элементарную нравственную оценку.

Оборудование: 4 парных картинки с изображением положительных и

отрицательных поступков по отношению к сверстникам. Например: дружная

игра дошкольников, ссора во время игры, равнодушное отношение к

товарищу и т.д.

Инструкция. В индивидуальной беседе с ребенком ему предлагается

продолжить каждую из предлагаемых историй, ответить на вопросы. Ребенку

говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После этого

ребенку читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке).

История первая. Выйдя на улицу, Петя увидел, что возле дома ребята

играют в футбол. Но его ждет больной друг Ваня. Что должен сделать Петя?

Почему?

История вторая. Дети играли в бадминтон. Оля стояла рядом и

смотрела, как играют другие ребята. К детям подошла воспитательница и

сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать инвентарь в коробку.

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля?

Почему? Как поступила Оля? Почему?

История третья. Петя и Вова играли вместе в хоккей и разбили

оконное стекло. Пришел папа и спросил: «Кто разбил стекло?» Тогда Петя

ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя?

История четвертая. Коля, Саша и Петя вместе с другими мальчиками

играли в баскетбол. Во время игры Коля, подбегая к кольцу, толкнул Сашу.

Саша упал. Что сделал Петя? Почему?

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): ребенок раскрывает

особенности разрешения проблемной ситуации в спортивной игре с позиции

нравственной нормы, называет нравственную норму, понимает ее значение

для взаимоотношений в игре и может обосновать свое мнение. Правильно

оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.

Допустимый уровень (4-6 баллов): ребенок продолжает истории с

позиции проявления нравственных норм в спортивно-игровой деятельности,

называет нравственные нормы. Правильно оценивает поведение детей в игре,

но не мотивирует свою оценку.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): ребенок по-разному

продолжает истории, оценивает поведение детей в спортивных играх как

правильное или неправильное, хорошее или плохое, но оценку не мотивирует

и нравственные нормы не выделяет. Ребенок не может продолжить историю,

или дает односложный ответ, не может оценить поступки детей.

Творческий потенциал

Наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью

(В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич)

Детям предлагается простой, хорошо знакомый инвентарь (мяч,

обруч, скакалка) по количеству детей. Детям предлагается использовать

любой по собственному желанию. Ставится задача: показать как можно

больше различных движений с этим инвентарем. Наблюдение за детьми

ведется индивидуально в течение 15 мин, результаты заносятся в протокол.

Протокол

Имя ребенка

Возраст

Дата

Время, мин

Инвентарь

Движения,

виды

их Характеристика

В первой графе поминутно записывается время наблюдения. В графе

«Инвентарь» перечисляются предметы, с которыми действует ребенок в

данную минуту. В графе «Движения, их виды» записываются все виды и

способы выполняемых движений (например, ходьба обычная, на носках,

попытка прыжков и т. д.). В графе «Характеристики» указываются:

а)

характер движений (быстрые—медленные, уверенные—

неуверенные, точные—неточные, репродуктивные—творческие и т. д.); б)

эмоциональное состояние ребенка (улыбается, скован, с интересом двигается

или безразличен, проявляет старание и др.); в) общение с другими детьми.

Оценка результатов наблюдения

1. Разнообразие движений. Учитываются все движения и

действия (по видам и способам выполнения); одно и то же движение,

выполняемое с одним или с двумя предметами, в паре со сверстником

и т. д., считается как новое.

2. Уровень самостоятельного двигательного опыта:

а) низкий: движения неуверенные, однообразные, репродуктивные;

ребенок пытается подражать в движениях сверстникам;

б) средний: движения достаточно уверенные, поисковотворческие, с

хорошей ориентировкой в пространстве; ребенок с интересом наблюдает за

кем-либо из детей, точно воспроизводит движение;

в) высокий: движения уверенные, достаточно точные; ребенок

выполняет одно-два сложных движения; наблюдая за движениями детей,

пытается воспроизвести их по-своему, творчески.

3.

Эмоциональное

состояние. Фиксируются

показатели

положительного эмоционального состояния: активность (в том числе

двигательная, речевая), интерес к движениям, настойчивость в овладении

движениями, внешнее выражение эмоций (улыбка, радость и т. д.).

4. Уровень общения:

а) низкий: ребенок не пытается взаимодействовать с другими

детьми;

б) средний: пытается обратить на себя внимание сверстников, дать

совет или совместно с кем-либо выполнить движение;

в) высокий: активно вступает во взаимодействие со сверстниками,

любит демонстрировать собственные движения, пытается учить других.

Когнитивный потенциал

Беседа «Изучение интересов и спортивных предпочтений

дошкольников» (по М.М. Мусановой)

Цель: выявить спортивные предпочтения и интересы у детей старшего

дошкольного возраста.

Оборудование: протоколы беседы.

Инструктаж. Воспитатель предлагает дошкольникам ответить на

вопросы.

Вопросы:

1. Что тебе нравится делать в детском саду?

2. Что тебе нравится делать дома?

3. Назови свои любимые игрушки?

4. Назови, какие спортивные игры ты знаешь? Как ты думаешь, для

чего нужны спортивные игры?

5. В какие спортивные игры вы играете в детском саду?

6. В какие спортивные игры ты играешь с родителями после прихода из

детского сада и в выходные дни?

7. Назови свои любимые спортивные игры? Почему ты любишь играть

в спортивные игры?

8. Расскажи, во что нужно одеваться для игры в них?

9. Назови, что нужно для игры в эти спортивные игры?

10. Твои родители занимаются спортом? Каким?

11. Хотелось бы тебе заниматься каким-нибудь видом спорта?

12. Ты посещаешь спортивную секцию? Какую?

13. Какие спортивные телепрограммы ты смотришь дома?

14. Где можно заниматься спортом? (на стадионе, во дворе, дома, на

спортивной площадке, на катке...)

15. Какие спортивные сооружения нашего города ты знаешь?

16. Куда бы ты хотел ходить вместе с родителями или друзьями?

Результат.

Оптимальный уровень (7-10 баллов): дошкольник демонстрирует

сформированность спортивных предпочтений и интересов.

Допустимый

уровень

(4-6

баллов):

заметно

выражена

сформированность представлений о спортивных предпочтениях и интересах,

но она не проявляется постоянно.

Недостаточный уровень (0-3 баллов): ребенок испытывает

трудности, беспокойство при ответе на вопросы (ответил меньше чем на

половину вопросов), слабо представлена сформированность спортивных

предпочтений и интересов.

Методика «Неоконченные предложения» (В.А. Деркунская)

Цель: изучить особенности ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу жизни.

Воспитатель приглашает ребенка поиграть. Он начинает предложение, а

дошкольник его заканчивает первой пришедшей в голову мыслью.

1. Здоровый человек — это...

2. Мое здоровье...

3. Иногда я болею, потому что...

4. Когда я болею, мне помогают...

5. Когда у человека что-то болит, он...

6. Я хочу, чтобы я всегда был здоров, потому что...

7. Когда я думаю о здоровье, то представляю себе...

8. Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется...

9. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал...

10. Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то...

11. Когда мои друзья болеют, то я...

12. Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю...

Между предложениями можно сделать паузу, перерыв, если ребенок

устанет или начнет отвлекаться.

Результаты оформляются в таблицу ниже.

Направленность отношения

1. Отношению к здоровью

2. Отношение к своему

здоровью

№

Детские

предложений (комментарии)

суждения

3. Отношение к болезни

4. Отношение к опасным для

здоровья ситуациям

5. Направленность желаний о

здоровье

Обработка результатов: в последнюю графу таблицы записываются реакции ребенка, его ассоциации и мысли, которые он излагает, продолжая предложение. По характеру ответов вы сделаете вывод об особенностях отношения

ребенка к здоровью, его понимания и интерпретации. Обратите внимание на

эмоциональность детских высказываний, этот параметр также является своего рода показателем отношения к здоровью, переживаний, связанных с ним.

Обработка результатов требует индивидуального подхода, учета жизненного опыта ребенка, его личностных особенностей и возможностей.