Лекция 14

Тема: Методы распределения информации в телекоммуникационных сетях

Содержание:

1. Телекоммуникационные сети с маршрутизацией информации (узловые сети).

2. Коммутация каналов. Коммутация сообщений. Способы коммутации пакетов.

Задержки, потери и перегрузки в сетях с пакетной коммутацией.

3. Понятие об управлении потоками в сетях пакетной коммутации.

4. Особенности пакетной коммутации в телекоммуникационных сетях.

Понятие о сообщениях в сети связи

Исходное сообщение представляет собой некоторую информацию об объекте в

виде совокупности данных по каким-либо параметрам этого объекта, т. е. вектор {b1, Ь2,

..., Ьn}, определенный с заданной точностью. Сообщение, передаваемое по сети, наряду с

указанной информацией об объекте - информационной частью - должно содержать

сведения, позволяющие доставить сообщение по адресу и идентифицировать как само

сообщение, так и отдельные его составляющие. Иными словами, сообщение должно

содержать указания о назначении информации и каждой его компоненты. Кроме этого,

сообщение должно обладать признаками начала и конца, а также может содержать

дополнительную информацию для повышения верности и истинности доставляемых

сведений. При этом состав сообщения во многом зависит от той априорной информации,

которую имеет получатель.

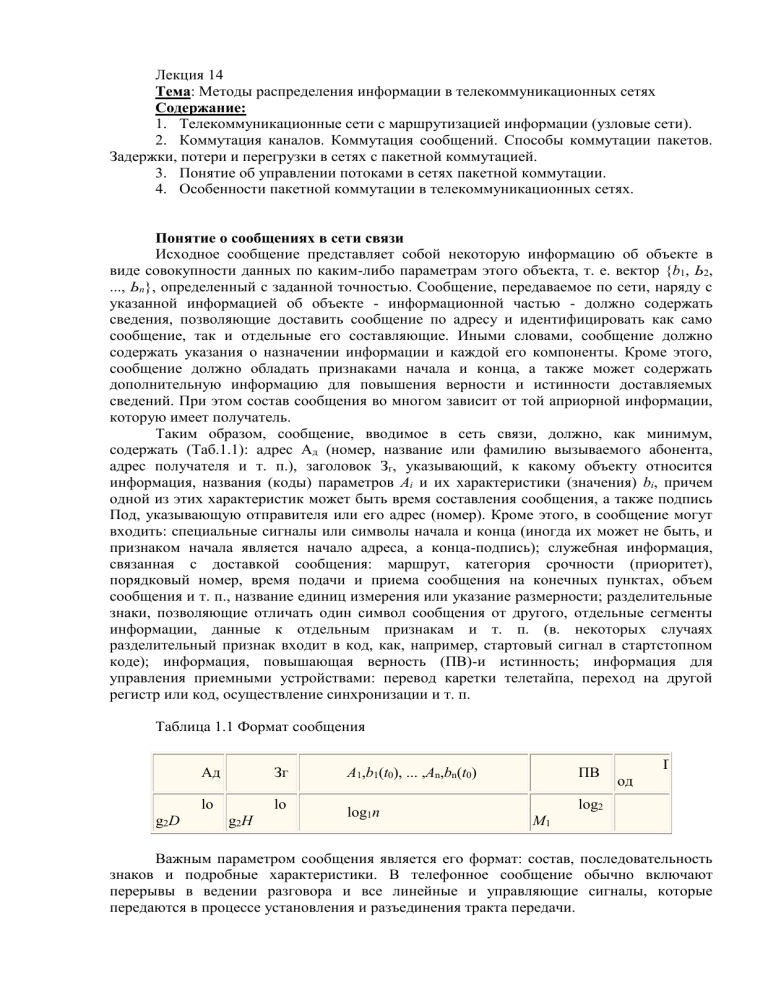

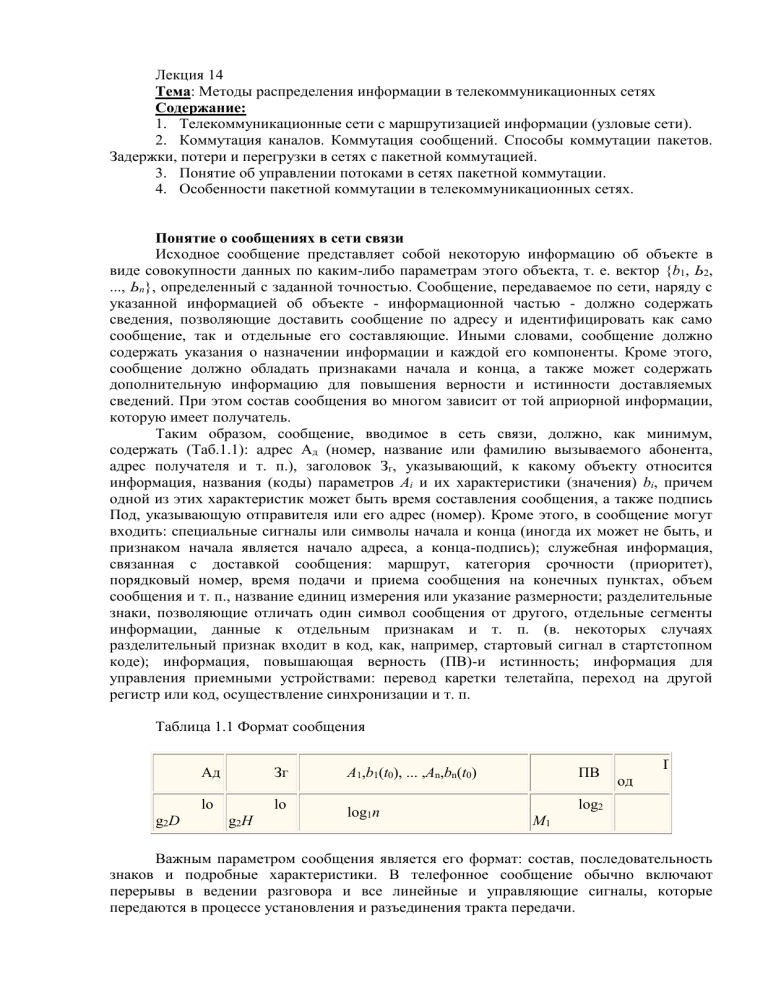

Таким образом, сообщение, вводимое в сеть связи, должно, как минимум,

содержать (Таб.1.1): адрес Ад (номер, название или фамилию вызываемого абонента,

адрес получателя и т. п.), заголовок Зг, указывающий, к какому объекту относится

информация, названия (коды) параметров Ai и их характеристики (значения) bi, причем

одной из этих характеристик может быть время составления сообщения, а также подпись

Под, указывающую отправителя или его адрес (номер). Кроме этого, в сообщение могут

входить: специальные сигналы или символы начала и конца (иногда их может не быть, и

признаком начала является начало адреса, а конца-подпись); служебная информация,

связанная с доставкой сообщения: маршрут, категория срочности (приоритет),

порядковый номер, время подачи и приема сообщения на конечных пунктах, объем

сообщения и т. п., название единиц измерения или указание размерности; разделительные

знаки, позволяющие отличать один символ сообщения от другого, отдельные сегменты

информации, данные к отдельным признакам и т. п. (в. некоторых случаях

разделительный признак входит в код, как, например, стартовый сигнал в стартстопном

коде); информация, повышающая верность (ПВ)-и истинность; информация для

управления приемными устройствами: перевод каретки телетайпа, переход на другой

регистр или код, осуществление синхронизации и т. п.

Таблица 1.1 Формат сообщения

Ад

Зг

lo

g2D

lo

g2H

А1,b1(t0), ... ,Аn,bn(t0)

log1n

ПВ

П

од

log2

M1

Важным параметром сообщения является его формат: состав, последовательность

знаков и подробные характеристики. В телефонное сообщение обычно включают

перерывы в ведении разговора и все линейные и управляющие сигналы, которые

передаются в процессе установления и разъединения тракта передачи.

Повышение истинности связано, в частности, с передачей дополнительной

информации об объекте. Повышение верности достигается: выбором канала и

аппаратуры; применением помехозащитных кодов для отдельных символов (например,

лрименение кода "2 из 5" с двумя единицами для каждой цифры, кода с нечетным числом

единиц для каждого знака и т. п.) или для всего сообщения или отдельной его части;

добавлением лроверочных знаков, указывающих, например, общее число единиц во всем

сообщении (или сегменте) или по разрядам; указанием числа слов или кодовых групп в

телеграмме и т. п.; применением решающей обратной связи; повторной передачей или

передачей по разным каналам всего сообщения или некоторой его (наиболее важной)

части; передачей отдельных частей сообщения способом, уменьшающим вероятность

возникновения ошибки: передача цифр словами, фамилий или названий "по буквам".

Объём сообщения зависит от аппаратуры передачи, в частности от применяемого

кода. Если аппаратура позволяет передавать непрерывную последовательность двоичных

импульсов, то можно выбрать удобный для данной информации способ кодирования.

Если же используется, например, телеграфнынй канал, передача по которому ведется

пятиэлементным международным кодом № 2, то мы ограничены 79 знаками 1)

(символами). При использовании номеронабирателя можно передавать только

информацию, закодированную числами в десятичной системе счисления. Телефонный

канал дает возможность вести передачу на любом естественном языке, в то время как по

телеграфному каналу передается текст, записанный на определенном языке (правильнее в определенном алфавите), а фототелеграф позволит передать и текст, записанный

иероглифами.

Одним из важных факторов сокращения объемов сообщений является применение

сокращений (многие из них тестированы) и различных аббревиатур.

Как уже указывалось, число параметров, сведения о которых необходимо

передавать по сети, и точность по каждому из них oопределяются, главным образом,

назначением информации. Однако иногда влияют соображения требуемой истинности и

технические возможности получения нужных данных с требуемой точностью, а также

возможности средств связи. Выбор же кода для передачи указанной информации

определяется, главным образом, техническими возможностями устройств доставки и

обработки информации. При этом учитываются три основных показателя: минимальность

объема сообщений, требуемая верность и затраты (материальные, временные и т. п.).

Ценность информации разных частей сообщения обычно неодинакова, и в общем

случае зависимость эффективности (ценности) сообщения от его объема имеет вид кривой

1 на рис. 1.. Если учесть расходы на доставку сообщения (считая их прямо

пропорциональными объему - прямая 2), то эффективность будет иметь вид кривой 3.

Наличие искажений при передаче может несколько снизить эту эффективность.

Применение помехозащитного кодирования увеличит объем сообщения при той же

информации (кривая 4) и расходы на передачу (кривая 5), так что результирующая

зависимость будет иметь вид кривой 6.

Рисунок 1.Зависимость ценности информации от объёма сообщения

Формирование сообщения - определение его полноты и точности по отдельным

параметрам, выбор языка и способа кодирования данных с тем, чтобы, с одной стороны,

не передавать излишнюю информацию, не загружать сеть связи и не удорожать доставку,

а с другой,- не обесценить информацию и обеспечить требуемые верность и истинность,

является одной из важнейших технико-экономических проблем в области связи, не

имеющей в настоящее время точного решения.

1.4 Классификация методов коммутации

До недавнего времени в телекоммуникациях существовало четкое разделение на

системы коммутации и системы передачи. Однако сейчас, с развитием и повсеместным

внедрением цифровой техники, наблюдается взаимопроникновение этих областей

телекоммуникаций, что приводит к необходимости рассматривать передачу и

коммутацию сигналов в системах электросвязи совместно. Для системного изложения

последующего материала, введем некоторые определения.

Системой электросвязи будем называть совокупность технических средств,

обеспечивающую образование линейного тракта и каналов передачи. В состав любой

системы электросвязи входит передатчик, канал передачи и приемник. Системы

электросвязи делятся на две группы: односторонние (передача информации

осуществляется только от источника информации к абоненту, примером может служить

радиовещание) и двухсторонние (примером может служить телефония).

Линейный тракт системы передачи включает совокупность технических средств,

обеспечивающих передачу сигналов: 1) в пределах системы передачи; 2) в полосе частот;

3) со скоростью, определяемой номинальным числом каналов данной системы передачи.

Каналом передачи будем называть средство односторонней передачи сигналов.

Несколько однонаправленных каналов могут использовать общий путь передачи, как в

системах с объединением разделенных по частоте или по времени каналов, где каждому

каналу выделяется отдельная полоса частот или отдельный временной интервал.

Часто каналы объединяются в пучки каналов - совокупность каналов, технически

выполненные как единица направления обмена между частями системы электросвязи.

В свою очередь, пучки каналов могут подразделяться на подпучки - определенное

количество каналов с близкими характеристиками (например, типом сигнализации, типом

пути и др.).

Линией передачи телефонной сети называется совокупность цепей, линейных

трактов однотипных или разнотипных систем передачи, имеющих общую среду

распространения, а также линейных сооружений и устройств их обслуживания. Линия

передачи может содержать один или несколько каналов. В настоящее время в связи

используются типовые каналы передачи, параметры которых нормализованы. Например, в

телефонии: канал тональной частоты с эффективно передаваемой полосой частот

300...3400 Гц и цифровой канал со скоростью передачи 64 Кбит/с.

Задачей системы коммутации является создание требуемого пути (в

телекоммуникациях - информационного тракта) между двумя любыми оконечными

устройствами. Коммутацией называется установление по заявке индивидуального

соединения заданного входа системы с заданным ее выходом на время, необходимое для

передачи информации между ними.

В зависимости от формы представления передаваемой через систему информации

различают коммутацию цифровую и аналоговую. Цифровой коммутацией называется

процесс, при котором соединения между вводом и выводом системы устанавливаются с

помощью операций над цифровым сигналом без преобразования его в аналоговый сигнал.

В настоящее время введены понятия однокоординатной и многокоординатной

коммутации цифрового сигнала. Однокоординатной называется коммутация, при

которой соединительные пути в системе отделены друг от друга по одному

разделительному признаку (под разделительным признаком понимается параметр, по

которому в системе происходит разделение соединительных путей между вводом и

выводом системы). Если для осуществления коммутации используется две и более

координаты, то говорят о многокоординатной коммутации.

Существует два принципа коммутации - с переключением трактов (коммутация

каналов) и с запоминанием информации (коммутация с запоминанием). Коммутация

каналов применяется в основном на сетях, к которым предъявляются два основных

требования: время на установление соединения должно быть значительно меньше

времени сеанса связи, и, кроме того, задержки информации при передаче должны быть

минимальны. Обычно это сети, где необходимо обеспечить диалоговую работу. При этом

способе соединительный путь между вводом и выводом системы предоставляется на

время, необходимое для передачи всей информации. Коммутация каналов может быть

реализована в системах с объединением частотноразделенных каналов (ЧРК),

системах с объединением время-разделенных каналов (ВРК) и др. (рис. 2). В системах

передачи с объединением ЧРК для передачи сигналов по каждому каналу в диапазоне

частот линейного тракта отводится определенная полоса частот.

Рисунок 2 Виды коммутации

Чаще всего системы с объединением ЧРК передают аналоговые сигналы, поэтому

иногда их называют аналоговыми системами передачи. В системе передачи с

объединением ВРК для передачи сигнала по каждому каналу в линейном тракте отводится

определенный интервал времени. Если в эти интервалы времени по каждому каналу

передаются цифровые сигналы, то такие системы передачи с ВРК называются цифровыми

системами передачи. Как правило, в таких системах применяется синхронное

мультиплексирование.

Коммутация с запоминанием основана на передаче информации, заранее

записанной в память узла коммутации. При этом данные могут быть преобразованы

(изменена скорость передачи, изменен код, добавлена или удалена служебная

информация). Коммутация с запоминанием применяется, как правило, на цифровых сетях

и подразделяется на коммутацию сообщений и коммутацию пакетов. В первом случае

сообщение передается целиком, согласно адресной части, помещаемой в заголовке

сообщения. При коммутации пакетов сообщение разбивают на части определенной длины

- пакеты, с целью минимизировать очереди в узлах коммутации и время обработки

информации. Каждый пакет при этом получает свой заголовок. Сети с коммутацией

пакетов (сети Х.25, Frame Relay, ATM) значительно превосходят сети с коммутацией

сообщений в скорости, что позволяет использовать их в настоящее время не только для

служб передачи данных, но и служб, работающих в интерактивном режиме. В системах

коммутации с запоминанием применяется, как правило, асинхронное (статистическое)

мультиплексирование, позволяющее в любой момент времени предоставить абоненту

требуемую полосу пропускания цифрового тракта (при условии ее наличия).

1.5 Коммутация каналов, сообщений, пакетов

Процесс доставки информации потребителю от ее источника разбивается на

следующие этапы:

доставка информации в пункт ввода в сеть;

формирование сообщения и ввод его в сеть;

передача (непосредственная или с запоминанием и даже с работкой) от

пункта ввода к пункту вывода из сети;

вывод из сети в виде, удобном для дальнейшего использования;

доставка к месту использования.

В пунктах ввода и вывода, а иногда и в промежуточных может юизводиться

фиксация всего сообщения или только его адреса номера (и некоторых других данных) с

записью в журнале или автоматически на перфокарту, перфоленту или другой носитель с

следующим хранением для контроля. Может также осуществляться выдача квитанции

(вручную или автоматически) о приеме, передаче, прохождении и выдаче сообщения.

В настоящее время можно выделить три основных способа доставки информации

по каналам и через узлы сети связи от пункта ввода к пункту вывода: по прямым

(скроссированным) каналам непосредственно из аппаратуры ввода в аппаратуру вывода; с

предоставлением потребителю тракта между аппаратами ввода и вывода, составляя его из

каналов в узлах коммутацини только на время передачи данного сообщения (способ с

коммутацией каналов); последовательной передачей от одного узла вк другому с

запоминанием в каждом из них и передачей по мере освобождения канала в нужном

направлении (способ с коммутацией сообщений или пакетов).

Прямой канал создается, как правило, кроссированием нга узлах связи и соединяет

оконечные устройства, обеспечивая непосредственную передачу сообщений. Такие

каналы работают либо непрерывно, либо в определенное время, например по расписанию.

Прямой канал обеспечивает наиболее быструю передачку информации, так как

исключается ожидание его освобождения (если свободны оконечные устройства, то

свободен и канал) и нет необходимости в передаче адреса.

При коммутации каналов (рис. 3а) по переданному адресу отыскивается путь со

свободными в данный момент каналами. Пользователю (при симплексной связи) или

пользователями (при дуплексной связи) предоставляются каналы на все врем: для

передачи сообщения (введения разговора). Иногда на отдельны участках пути канал

может предоставляться только на время фактической передачи частей (сегментов)

сообщения. По всеми участкам пути сообщение передается одновременно и каналы на

всем пути должны обладать одинаковой пропускной способностью, хотя системы

модуляции могут быть разными. Соединение между оконечной аппаратурой ввода и

вывода информации устанавливается на промежуточных узлах вслед за передачей адреса

(например, набора номера), и передача сообщений (разговор, передача телеграмм и т. п.)

может начаться только после установления этого соединения (предоставления

пользователям тракта). При установлении соединения может оказаться, что нга какомлибо участке в данный момент нет свободных каналов или занят вызываемый пункт. В

таком случае на вызывающий пункт либо поступает отказ и через некоторое время

необходимю произвести повторную попытку установления соединения, либоо следует

ждать освобождения канала. И в том, и в другом случаях происходят потери времени,

задержка в доставке сообщения и излишнее, непроизводительное занятие каналов и

оборудования. В некоторых случаях после установления соединения с вызываемым

пунктом передача сообщения (разговор) может не состояться из-за отсутствия лица,

которому адресовано сообщение.

При коммутации сообщений (рис. 3б) оконечные пункты имеют постоянную

прямую связь со своим узлом (может быть с несколькими). Если оборудование не занято,

сообщение вмеосте с адресом передается на ближайший узел, где оно записывается,

ставится на очередь, а затем передается по каналу на следующий узел, где также

записывается. По мере освобождения путей сообщение передается на следующий узел и,

наконец, в приемноое устройство.

каналов(а), сообщений(б), пакетов(в)

Рисунок 3 Прохождение информации в сети при коммутации

На каждом узле производится проверка верности принятого сообщения. В случае

правильного приема на предыдущий узел передается подтверждение, после чего на этом

узле сообщение может быть стерто. При обнаружении ошибки посылается запрос на

повторную передачу сообщения. При необходимости на каждом узле сообщения могут

храниться в течение заданного времени для контроля.

При коммутации сообщений путь заранее не определяется и канал в нужном

направлении (по прямому или обходному пути) предоставляется по адресу, записанному в

начале сообщения, по участкам между узлами, на которых сообщение записывается и

запоминается. Данный способ позволяет лучше использовать каналы, обеспечивает

передачу информации между устройствами, работающими в разное время с разными

скоростями и разными кодами. При этом на узле может даже происходить обработка

информации. Однако использование этого способа ограничено, когда требуется вести

диалог (разговор).

При коммутации пакетов (сегментов) сообщение разбивается на пакеты (сегменты)

одинакового объема и каждому пакету приписывается адрес. Деление на пакеты

производится либо на первом узле (рис. 3в), либо в оконечном пункте. Передача пакетов

одного сообщения происходит аналогично передаче в системе с коммутацией сообщений

и может осуществляться по одному пути (в этом случае может быть сокращен адрес всех

пакетов, кроме первого) либо по разным путям. В последнем узле или оконечном пункте

пакеты собираются в сообщение и выдаются адресату. Если не предусмотрена проверка

верности каждого пакета на каждом узле, то задержка определяется только временем

анализа адреса (и, конечно, ожиданием освобождения канала), что приближает скорость

передачи пакетами к скорости передачи при коммутации каналов. В последнее время

появилась возможность применения коммутации пакетов в телефонной связи.

Каждый из указанных способов имеет свои преимущества и недостатки и может

быть эффективен в определенных условиях и для отдельных видов информации.

Наибольший эффект дает сеть, в которой сочетаются все способы доставки на различных

участках. Определение рационального совмещения этих систем является одной из

проблем построения сетей связи, однако не решает проблему доставки информации в

целом.

Независимо от способа доставки на этапе формирования сообщения и ввода

происходит фильтрация информации - отбор нужных данных (параметров) и определение

требуемой точности, составление сообщения на каком-либо языке (кодирование) и, если

это требуется, запись сообщения на некотором носителе, а также приписывание адреса и

другой служебной информации, связанной с доставкой: категории или приоритета,

номера, времени подачи (отправки) сообщения, подписи (обратного адреса).

Форма записи и структура сообщения должны быть увязаны с теми устройствами

ввода и передачи, которые предполагается использовать для доставки данного сообщения.

Так, если предполагается использовать телефонную связь, то сообщение продумывает

абонент. В некоторых случаях сообщение заранее записывается, а затем текст

считывается. Такой способ применяется, например, при подготовке радиовещательных

передач. Для передачи по телеграфу текст записывается на бумаге или перфоленте. Для

факсимильной передачи готовится чертеж, снимок или текст на специальном бланке. Для

передачи телевидения выбираются место, фон, освещение и т. п.

Фильтрация информации при составлении сообщения - отбор нужных данных и, в

частности, исключение различных помех (шумов) - может производиться:

1.

человеком, формирующим сообщение и отбирающим на основании тех или

иных соображений или правил нужные данные из множества, которые он может получить

или увидеть;

2.

направленным устройством ввода (например, микрофоном передатчика) и

соответствующей его установкой (чтобы он воспринимал по возможности только нужную

информацию).

Управление установлением соединения

При коммутации каналов информация передается по разговорному тракту,

составленному из отдельных каналов между вызывающим и вызываемым абонентами.

Соединение каналов происходит на станциях и узлах связи в соответствии с набираемым

номером. Вызывающий абонент передает в сеть вызов (заявку) на установление

соединения и адрес (номер) вызываемого абонента (рис. 4). Устройства управления (УУ)

должны на основании этого адреса найти свободные пути, выбрать один из них,

соединить в коммутационных системах (КС) узлов связи (УС) каналы и послать

вызываемому абоненту вызов (звонок). При невозможности осуществить соединение

(например, из-за отсутствия свободных путей или неправильного набора номера) система

управления должна дать отказ или поставить абонента на ожидание в зависимости от

системы и принятой стратегии управления. По окончании передачи информации и

поступлении от абонентов сигналов отбоя система управления определяет места, в

которых должно быть произведено разъединение, и освобождает занятые каналы и

приборы. Соединение каналов, включенных в отдельные ступени искания, проходит через

столько точек коммутации, сколько звеньев имеется в этой ступени. Выбор пути в

коммутационной системе представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 Процесс установления соединения и разъединения

И - получение информации о состоянии путей; KB - команды включения: КУ команды установления пути

Рисунок 5 Выбор пути в коммутационной системе

Прямое управление применяется, например, в шаговых искателях, обратное - в

машинных 500-линейных искателях завода "Красная Заря", выпускавшихся в довоенное

время, а обходное управление применяется почти во всех координатных,

механоэлектронных и полностью электронных АТС.

При коммутации каналов в сети по ступеням искания применяются следующие

комбинации управления (рис. 6): непосредственное управление сигналами из аппарата

абонента (например, импульсами набора номера) с прямым (рис. 6а ) или обходным

исканием в каждой ступени; косвенное управление (адрес от абонента принимает регистр,

который осуществляет пересчет и передачу соответствующих управляющих команд) с

прямым (рис. 6. б ), обратным (рис. 6. в ) и обходным исканием (рис.6 г ). В последнее

время появились системы сквозного управления от абонента к абоненту, при котором

система управления сначала по обходным цепям определяет возможность установления

такого соединения и выбирает путь, а затем дает команду установления соединения на

промежуточные узлы (рис. 6.д ).

Применение косвенного управления с регистрами позволяет строить структуру

сети независимо от системы нумерации, так как в регистре может производиться пересчет

номера, использовать разные сигнальные признаки и коды для передачи адреса от

абонента в регистр и управляющей информации из регистра, а также упрощает поиск

обходных путей.

ИН - импульсы набора - адрес; КУ- команды управления исканием; ИК контрольные сигналы; ЦМ - цепи маркировки - отметки; И - информация о

состоянии путей; К - комаяды управления

Рисунок 6.Управление коммутацией каналов

Установление соединения по обходному пути при отсутствии свободных каналов в

основном (прямом) направлении может производиться: а) в узле, из которого нет выхода

по прямому направлению, с отказом в соединении в случае отсутствия каналов в

обходных направлениях и б) с поиском обходных направлений из предыдущих узлов и

отказом только в случае отсутствия свободных каналов по всем возможным для данной

связи путям. Передача адресной информации может осуществляться из регистра

(управляющих устройств) первого узла с последовательной передачей части адреса

каждому следующему узлу или непрерывной передачей всего адреса до окончания

установления соединения или последовательной передачей всего адреса в УУ следующего

узла после выбора направления в данном узле.

Для управления доставкой сообщений на всех КУ имеются свои УУ, которые для

обеспечения взаимосвязи между узлами объединяются в общую систему управления

доставкой. Последняя в зависимости от сложности сети и применяемого оборудования

обладает той или иной степенью централизации.

В централизованной системе центральный пункт управления ЦУУ на сети (рис. 7а )

связан каналами управления с УУ всех КУ. Информация о заявках и состоянии сети

сосредоточивается в этом пункте, откуда на узлы поступают команды управления или

устанавливается

алгоритм

обслуживания

заявок

для

каждого

КУ.

При

децентрализованном управлении (рис. 7б ) УУ каждого узла имеют информацию о

состоянии ближайших к данному узлу участков сети и работают по детерминированной

(заранее установленной) или адаптивной (приспосабливающейся к обстановке на сети)

программе.

Рисунок 7 (а) Централизованное управление (б) децентрализованное управление

В некоторых случаях применяется смешанное (зоновое, территориальное)

управление, при котором сеть разбивается на зоны. В пределах каждой зоны управление

осуществляется зоновым пунктом управления ЗУУ, а взаимодействие между пунктами

разных зон осуществляется либо по децентрализованному принципу (с соседними

зонами), либо через общий для сети управляющий пункт ЦУУ.

При децентрализованном управлении для выбора пути может быть использован

рельеф, который указывает в каждом узле кратчайший (по числу участков, длине или

другим показателям) путь к вызываемому узлу. При изменении ситуации на сети (выход

из строя отдельных ребер и т. п.) происходит перестроение рельефа, причем информацией

обмениваются только соседние узлы.

В 1960 г. был предложен так называемый волновой поиск, принцип действия

которого заключается в следующем. Из вызывающего пункта во всех направлениях

посылается первая волна - " i вызывает j ". В каждом узле эта информация фиксируется,

передается во все стороны и отмечается направление, с которого она получена раньше

всех. На искомом узле j по приходе информации " i вызывает j " отмечается, откуда она

пришла, и в этом направлении передается сигнал " j отвечает i ", который последовательно

проходит промежуточные узлы, закрепляя кратчайший путь, и доходит до i . Из i дается

волна освобождения всех путей, кроме выбранного, стирающая во всех узлах записанную

информацию.

Волновой поиск позволяет найти кратчайший среди исправных и свободных в

данный момент путей из i в j , если таковой имеется, причем абонент j может менять свое

местоположение и включаться в сеть в любом месте. Основным недостатком волнового

поиска являются необходимость занятия каналов во всех направлениях (хотя и ненадолго)

и большое количество информации, которое необходимо передать и обработать.

Управление в сетях с коммутацией сообщений

В сетях с коммутацией сообщений задача системы управления — доставить

сообщение адресату по возможности по кратчайшему пути и в заданное время. Принятое

на узле сообщение, снабженное адресом, после запоминания и анализа адреса

направляется к следующему узлу по кратчайшему или обходному направлению. Система

управления на узле не только распределяет потоки сообщений и регулирует очереди (с

учетом приоритетов), но и выполняет другие функции, например: объединяет несколько

сообщений в один общий пакет или, наоборот, разделяет длинное сообщение на сегменты,

удобные для передачи, объединяя их на приемном узле; осуществляет многоадресные

(циркулярные) передачи; выдает “квитанции” о доставке сообщения. Кроме этого, в сетях

с коммутацией сообщений система управления осуществляет изменение скорости

передачи или перекодирование, если это необходимо. Наконец, УУ может задерживать

выдачу информации, пришедшую в то время, когда абонент не работает, до начала его

работы.

В современных сетях связи способы коммутации (каналов и сообщений) обычно

объединяются. Взаимодействие между этими двумя способами также осуществляет

система управления. Так, в принятой в настоящее время системе прямых соединений на

телеграфной сети страны наряду с коммутацией каналов применяются буферные

запоминающие устройства, куда записываются сообщения в случае отсутствия свободных

каналов к вызываемому пункту.

Управление на многопунктных линиях

Несколько специфические требования предъявляются к управлению работой

многопунктных (групповых) линий. Здесь система управления должна не только

осуществить вызов требуемого пункта (или определенного устройства одного пункта) и

обеспечить доставку информации, но и отрегулировать режим работы линии так, чтобы

по возможности устранить взаимное влияние пунктов друг на друга при наилучшем

использовании каналов связи.

Осуществление управления доставкой информации в групповых линиях

производится как аппаратными методами (специальными УУ), так и программными с

использованием ЭВМ (специальных управляющих или универсальных, выполняющих

одновременно и другие функции). Так в узлах коммутации сообщений управление

групповой линией может осуществлять УУ узла.

Управление потоками информации в сети

Распределение потоков информации обеспечивает надежность и живучесть сети, ее

правильное функционирование в условиях изменений состояния сети — выхода из строя

или введения в строй отдельных магистралей и узлов или целых областей сети,

возникновения перегрузок на отдельных направлениях и т. п.

Основная цель управления потоками информации — обеспечить доставку

поступающих потоков по оптимальным путям с соблюдением необходимых качественных

требований (правильности и времени доставки, верности принятых сообщений) при

возможно меньших материальных затратах. Последнее предусматривает выбор

оптимальных путей, загрузку каналов и другого оборудования. Сеть связи непрерывно

меняется как за счет состояния отдельных ее ветвей и узлов, так и за счет потоков

нагрузки, поэтому система управления должна быть адаптивной. При этом изменения

алгоритма функционирования сети должны происходить не слишком редко (чтобы

достаточно быстро реагировать на изменение ситуации), но и не слишком часто (чтобы не

вызывать излишних перестроек сети при кратковременных перегрузках на отдельных

участках и не загружать сеть излишней передачей управляющей информации).

В задачу этого управления входят следующие функции, основанные на сведениях о

состоянии сети: осуществление изменений в структуре сети и перераспределения

(перекроссировки) каналов между отдельными направлениями или отдельными

вторичными сетями; определение и перераспределение направлений доставки

информации (выработка алгоритмов управления доставкой); организация прямых

каналов; ограничение (когда это необходимо) поступления информации от отдельных

групп абонентов или задержка информации; ввод в работу резервного оборудования;

осуществление синхронизации в пределах сети. В информационных сетях, включающих

различные ВЦ и банки информации, система управления сетью может также

осуществлять перераспределение задач между ВЦ в зависимости от их исправности или

загруженности.

В настоящее время управление распределением потоков информации

осуществляется в большинстве случаев вручную с использованием устройств кроссировок

на основании априорных сведений, получаемых по распоряжениям диспетчеров

вышестоящих станций или по расписанию.

При автоматизации системы управления потоками и доставкой информации могут

быть объединены в двухуровневую систему. В настоящее время различают три основных

принципа построения систем управления сетью: централизованный, территориальный

(зоновый) и децентрализованный. По алгоритму управления можно выделить системы с

детерминированным управлением (работающие по заранее заданным программам) и

стохастическим — адаптивным (при котором новый режим работы сети после изменения

ситуации выбирается в результате ряда проб). Одним из наиболее эффективных методов

управления сетью, по-видимому, является метод динамического управления сочетающий

централизацию и децентрализацию.

Коммутируемая телефонная сеть состоит из автоматических телефонных станций и

узлов. Для их взаимодействия и передачи необходимой информации на различных этапах

установления и разъединения соединения используются определенные электрические

сигналы. Совокупность этих сигналов называется системой телефонной сигнализации,

в которую входят сигналы, обеспечивающие необходимую и достаточную информацию

абоненту при автоматической связи, телефонистке — при полуавтоматической связи, а

также информацию для нормальной работы устройств автоматической коммутации на

станциях и узлах. Сигналы, передаваемые по абонентским и соединительным линиям, в

прямом и обратном направлениях разделяются на три группы: линейные, управления,

информационные (акустические).

Линейные сигналы передаются по линиям как в прямом, так и в обратном

направлениях с момента начала установления соединения и до полного освобождения

линий. Эти сигналы отмечают основные этапы установления соединения: занятие, отбой,

разъединение и др.

К сигналам управления относятся сигналы, передаваемые между абонентскими

аппаратами и управляющими устройствами, а также между управляющими устройствами

узлов и станций в процессе установления соединения как в прямом, так и в обратном

направлениях. Основными сигналами управления являются сигналы набора номера, так

называемая адресная информация. Кроме этих сигналов в некоторых системах АТС

передаются сигналы о категории вызова, запроса аппаратуры определения номера АОН

при междугородной связи, виде устанавливаемых соединений, способе передачи

управляющей информации и т. д.

Информационные акустические сигналы передаются в основном в обратном

направлении (от АТС в ТА) и служат для информации абонентам о состоянии

устанавливаемого соединения: “Ответ станции”, “Занято”, “Посылка вызова”, “Контроль

посылки вызова”. В АТС с программным управлением передается акустический сигнал,

предупреждающий вызываемого абонента, занятого местным соединением, о поступлении

внутризонового, междугородного или международного вызова, и др.

Состав каждого из этих видов сигналов зависит от типа коммутационного

оборудования станции и узлов сети; типа систем передачи, используемых на тех или иных

участках телефонной сети; структуры сети и ее отдельных участков (местная,

внутризоновая, междугородная); способа построения управляющих устройств

(индивидуальные, общие, программные и т. д.); способа передачи этих сигналов и т. д.

Различают системы сигнализации для местных, внутризоновых, междугородных и

международных сетей. В данном курсе будем рассматривать передачу сигналов в

основном для местных сетей. Системы сигнализации на внутризоновых междугородных и

международных сетях изучаются в курсе “Проектирование и техническая эксплуатация

сетей электросвязи”. На местных телефонных сетях (ГТС и СТС) имеются станции

декадно-шаговой и координатной систем, начинают внедряться квазиэлектронные и

электронные АТС, поэтому соединительный тракт между телефонными аппаратами может

устанавливаться через несколько однотипных или разнотипных АТС, которые должны

обмениваться электрическими сигналами в процессе установления и разъединения

соединений.

Линейные сигналы передаются следующими способами - шлейфным по

физическим двухпроводным цепям (например, абонентским линиям); частотным по

выделенному сигнальному каналу на частоте 3825 Гц в системах передачи с

использованием частотного разделения каналов; способом наложения по выделенному

сигнальному каналу в цифровых системах передачи; двоичным кодом по общему каналу

сигнализации. Допускается применение батарейного способа передачи сигналов по двухи

трехпроводным физическим цепям. На СТС допускается индуктивный способ передачи

линейных сигналов по двухпроводным физическим цепям.

Для передачи сигналов управления применяются по разговорным проводам

многочастотный способ с использованием частот разговорного спектра 700, 900, 1100,

1300, 1500, 1700 Гц; по общему каналу сигнализации — двоичный код. Передача адресной

информации на участке абонентской линии может осуществляться частотным способом с

использованием двухгруппового кода на частотах: 697, 770, 825, 914 Гц (первая группа) и

1209, 1336, 1477, 1633 Гц (вторая).

Поскольку на отдельных телефонных сетях могут работать одновременно АТС

различных систем, возникает необходимость в согласовании их работы, что должно найти

отражение в системе сигнализации. При установлении соединения между ТА местной

телефонной сети в соединительном тракте может быть разное число АТС и разное число

участков соединительных линий в зависимости от структуры сети (нерайонированная,

районированная без узлов, районированная с узлами) и от направления соединения

(внутреннее, входящее, исходящее, междугородное). Поэтому в систему сигнализации

должны входить сигналы, обеспечивающие процесс установления и разъединения

соединения на сети соответствующего типа между любыми ТА абонентов сети.

Состав сигналов определяется эксплуатационным процессом, принятым на

действующей телефонной сети, а также требованиями, предъявляемыми к современной

телефонной сети с учетом ее развития на перспективу

Коммуникационная cеть - система, состоящая из объектов, осуществляющих

функции генерации, преобразования, хранения и потребления продукта, называемых

пунктами (узлами) сети, и линий передачи (связей, коммуникаций, соединений),

осуществляющих передачу продукта между пунктами.

Отличительная особенность коммуникационной сети - большие расстояния между

пунктами по сравнению с геометрическими размерами участков пространства,

занимаемых пунктами. В качестве продукта могут фигурировать информация, энергия,

масса, и соответственно различают группы сетей информационных, энергетических,

вещественных. В группах сетей возможно разделение на подгруппы. Так, среди

вещественных сетей могут быть выделены сети транспортные, водопроводные,

производственные и др. При функциональном проектировании сетей решаются задачи

синтеза топологии, распределения продукта по узлам сети, а при конструкторском

проектировании выполняются размещение пунктов в пространстве и проведение

(трассировка) соединений.

Информационная сеть - коммуникационная сеть, в которой продуктом

генерирования, переработки, хранения и использования является информация.

Вычислительная сеть - информационная сеть, в состав которой входит

вычислительное оборудование. Компонентами вычислительной сети могут быть ЭВМ и

периферийные устройства, являющиеся источниками и приемниками данных,

передаваемых по сети. Эти компоненты составляют оконечное оборудование данных

(ООД или DTE - Data Terminal Equipment). В качестве ООД могут выступать ЭВМ,

принтеры, плоттеры и другое вычислительное, измерительное и исполнительное

оборудование автоматических и автоматизированных систем. Собственно пересылка

данных происходит с помощью сред и средств, объединяемых под названием среда

передачи данных.

Подготовка данных, передаваемых или получаемых ООД от среды передачи

данных, осуществляется функциональным блоком, называемым аппаратурой окончания

канала данных (АКД или DCE - Data Circuit-Terminating Equipment). АКД может быть

конструктивно отдельным или встроенным в ООД блоком. ООД и АКД вместе

представляют собой станцию данных, которую часто называют узлом сети. Примером

АКД может служить модем.

Вычислительные сети классифицируются по ряду признаков.

В зависимости от расстояний между связываемыми узлами различают

вычислительные сети:

территориальные - охватывающие значительное географическое пространство;

среди территориальных сетей можно выделить сети региональные и глобальные,

имеющие

соответственно

региональные

или

глобальные

масштабы;

региональные сети иногда называют сетями MAN (Metropolitan Area Network), а общее

англоязычное название для территориальных сетей - WAN (Wide Area Network);

локальные (ЛВС) - охватывающие ограниченную территорию (обычно в пределах

удаленности станций не более чем на несколько десятков или сотен метров друг от друга,

реже на 1...2 км); локальные сети обозначают LAN (Local Area Network);

корпоративные (масштаба предприятия) - совокупность связанных между

собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или

учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях. Локальные и

корпоративные вычислительные сети - основной вид вычислительных сетей,

используемых в системах автоматизированного проектирования (САПР).

Особо выделяют единственную в своем роде глобальную сеть Internet

(реализованная в ней информационная служба World Wide Web (WWW) переводится на

русский язык как всемирная паутина); это сеть сетей со своей технологией. В Internet

существует понятие интрасетей (Intranet) - корпоративных сетей в рамках Internet.

Различают интегрированные сети, неинтегрированные сети и подсети.

Интегрированная вычислительная сеть (интерсеть) представляет собой

взаимосвязанную совокупность многих вычислительных сетей, которые в интерсети

называются подсетями.

В автоматизированных системах крупных предприятий подсети включают

вычислительные средства отдельных проектных подразделений. Интерсети нужны для

объединения таких подсетей, а также для объединения технических средств

автоматизированных систем проектирования и производства в единую систему

комплексной автоматизации (CIM - Computer Integrated Manufacturing). Обычно интерсети

приспособлены для различных видов связи: телефонии, электронной почты, передачи

видеоинформации, цифровых данных и т.п., и в этом случае они называются сетями

интегрального обслуживания.

Развитие интерсетей заключается в разработке средств сопряжения разнородных

подсетей и стандартов для построения подсетей, изначально приспособленных к

сопряжению.

Подсети в интерсетях объединяются в соответствии с выбранной топологией с

помощью блоков взаимодействия.

Сети также различают в зависимости от используемых в них протоколов и по

способам коммутации.

Под коммутацией данных понимается их передача, при которой канал передачи

данных может использоваться попеременно для обмена информацией между различными

пунктами информационной сети в отличие от связи через некоммутируемые каналы,

обычно закрепленные за определенными абонентами.

Различают следующие способы коммутации данных:

коммутация каналов - осуществляется соединение ООД двух или более станций

данных и обеспечивается монопольное использование канала передачи данных до тех пор,

пока соединение не будет разомкнуто;

коммутация сообщений - характеризуется тем, что создание физического канала

между оконечными узлами необязательно и пересылка сообщений происходит без

нарушения их целостности; вместо физического канала имеется виртуальный канал,

состоящий из физических участков, и между участками возможна буферизация

сообщения;

коммутация пакетов - сообщение передается по виртуальному каналу, но оно

разделяется на пакеты, при этом канал передачи данных занят только во время передачи

пакета (без нарушения его целостности) и по ее завершении освобождается для передачи

других пакетов.

Методы коммутации каналов

История развития региональных (глобальных) сетей.

Способы коммутации и маршрутизации информации в сети.

Глобальные сети в своем развитии прошли три этапа:

I. 60-е годы. Использование существующей телефонной сети.

Две АбС могли взаимодействовать между собой подключаясь к международной

телефонной сети (ТС) посредством модема путем набора необходимого телефонного

номера (рис.5.1).

Рис.8. Использование телефонной сети.

Основные характеристики:

Управление взаимодействием осуществлялось программно.

Использовался асинхронный режим взаимодействия.

Максимальная скорость передачи 800 бит/сек.

Достоинство: повсеместная распространенность телефонной сети обеспечивает

универсальную доступность для передачи данных.

Недостатки: жесткая скорость передачи данных. Если машина требует меньшей

скорости передачи, то возможности канала не используются. Если большей - то

телефонный канал не мог ее удовлетворить.

II.70-е годы. Появление сети передачи данных.

Две АбС взаимодействуют между собой посредством сети передачи данных

(рис.5.2).

Рис.9. Сеть передачи данных.

Подсоединение абонентской системы к сети (рис.10) выполняется через

коммутируемую телефонную линию посредством модема (в исключительных случаях через выделенную линию).

Рис.10. Подсоединение абонента к сети.

Основные характеристики:

Управление взаимодействием осуществляется посредством одной из АсС.

Сеть позволяла использовать синхронный режим передачи (в условиях выделенных

линий). МАХ скорость передачи 64 Кбит/сек (по выделенным линиям).

Узлы предназначены для коммутации и маршрутизации цифровой информации

поступающей по выделенным каналам и имеют следующую структуру, представленную

на рис.11.

Рис.11. Структура узла.

Достоинства: Относительно большая скорость передачи данных.

Недостатки: Отсутствует возможность передавать по одним и тем же каналам

данные и речь.

III. 80-е - 90-е годы. Создание сетей общего пользования, отвечающих модели

взаимодействия открытых систем (OSI).

Структура сети общего назначения представлена на рис.12.

Рис.12. Сеть общего назначения.

Основные характеристики:

Любая ЭВМ подключается к сети передачи через интерфейс (шлюз),

обеспечивающей согласование результатных данных. По одной и той же сети могут быть

переданы данные и речь.

Одной из основных характеристик узла сети передачи данных является

коммутация и маршрутизация информации. Сущность ее заключается в выборе Узлом

Связи последовательности каналов, по которым следует передать пакеты (блоки, на

которые делится массив информации перед передачей). На рис.13 представлен пример

коммутации информации. Здесь представлен узел КС, связывающий абонентские системы

А (передающие) с абонентскими системами В (получающие).

Программному обеспечению узла необходимо решить, в каком порядке и по каким

каналам направить эти пакеты абонентам В. Об этом процессе говорят, что в узле

происходит коммутация информации. Существует два способа коммутации

информации: коммутация каналов и коммутация пакетов.

В первом случае (коммутация каналов) коммутация физического канала

осуществляется предварительно один раз согласно схеме, представленной на рис.13.

Рис.13. Коммутация каналов и пакетов.

При коммутации каналов предварительно путем посылки определенного сигнала

устанавливается связь абонента А с абонентом В, который с помощью сигнала обратной

связи сообщает о готовности принять сообщение. После этого абонент А начинает

передавать данные. Время передачи данных зависит от длины передаваемого сообщения,

пропускной способности канала (время передачи данных) и времени распространения

сигнала по каналу. В момент передачи ни одна из частей канала не может быть

использована другой АбС.

Метод коммутации каналов прост, но имеет ряд существенных недостатков:

Время организации линии для передачи информации достаточно велико.

Нерациональное использование каналов связи. Во время сеанса между двумя

абонентами могут быть большие паузы, однако каналы связи между этими абонентами в

период пауз заняты другими не могут быть. Низкая достоверность передачи информации.

Это связано с тем, что данные, передаваемые по последовательности каналов, нигде не

проверяются.

Стремление устранить эти недостатки привело к созданию метода коммутации

пакетов. Сущность заключается в том, что здесь каждый пакет имеет адрес назначения

и самостоятельно передается через подсеть. При использовании этого метода в узле

проверяется адрес пакета и по каждому из них принимается решение по какому

очередному каналу его передавать. Здесь ни одна пара абонентов во время сеанса

взаимодействия не занимает монопольно ни одного канала.

Метод коммутации пакетов имеет ряд существенных преимуществ:

Эффективное использование каналов связи за счет разделения времени работы

каналов между различными парами абонентов (мультиплексирование потоков данных).

Процесс мультиплексирования данных представлен на рис.147. потоки данных,

генерируемые абонентами

Рис.14. Мультиплексирование потоков данных.

Высокая достоверность передаваемой информации. Достигается за счет

выполнения проверки каждого пакета всеми узлами сети.

Почти мгновенное предоставление возможности передачи информации (не нужно

ожидать пока освободятся каналы, образующие путь от Аб-отправителя к Абполучателю.

Метод коммутации каналов при всех своих недостатках имеет одно

преимущество перед коммутацией пакетов. Оно заключается в том, что при

монопольном владении каналами все пакеты проходят путь за одно и то же время. При

коммутации пакетов из-за пиковых нагрузок в узлах могут возникать некоторые

задержки.

Учитывая указанное преимущество метода коммутации каналов в настоящее время

происходит модернизация метода коммутации пакетов. Его разрабатывают

комплексным, обеспечивающим как коммутацию каналов, так и коммутацию пакетов.

Такие сети получили название дискретных сетей с интегральным сервисом.

Дискретными эти сети называются потому, что по ним передаются дискретные

сигналы. Интегральный сервис означает, что каждая такая сеть в будущем заменит

практически все сети связи: телефонную, телеграфную, телетайпную и т.д.

Сущность модернизированного метода передачи пакетов заключается в том, что

любой канал передачи данных коммуникационной подсети может работать в 2-х

режимах: монопольном и коллективном. Поэтому первый пакет передаваемой

последовательности пакетов должен сообщать всем узлам о том, в каком режиме

необходимо передавать остальные пакеты этой последовательности

Коммутация каналов может быть пространственной и временной.

Пространственный коммутатор размера N*M представляет собой сетку

(матрицу), в которой N входов подключены к горизонтальным шинам, а M выходов - к

вертикальным (рис. 15).

В узлах сетки имеются коммутирующие элементы, причем в каждом столбце сетки

может быть открыто не более чем по одному элементу. Если N < M, то коммутатор может

обеспечить соединение каждого входа с не менее чем одним выходом; в противном случае

коммутатор называется блокирующим, т.е. не обеспечивающим соединения любого входа

с одним из выходов. Обычно применяются коммутаторы с равным числом входов и

выходов N*N.

Рис. 15. Матрица пространственного коммутатора

Недостаток рассмотренной схемы - большое число коммутирующих элементов в

квадратной матрице, равное N2. Для устранения этого недостатка применяют

многоступенные коммутаторы. Например, схема трехступенного коммутатора 6*6 имеет

вид, представленный на рис. 16.

Рис. 16. Схема трехступенного пространственного коммутатора

Достаточным условием отсутствия блокировок входов является равенство k > 2*n1. Здесь k - число блоков в промежуточном каскаде, n = N/p; p - число блоков во входном

каскаде. В приведенной на рис. 1.3 схеме это условие не выполнено, поэтому блокировки

возможны. Например, если требуется выполнить соединение a1-d1, но ранее

скоммутированы соединения a2-b2-c4-d3, a3-b3-c1-d2, то для a1 доступны шины b1,с3 и

с5, однако они не ведут к d1.

В

многоступенных

коммутаторах

существенно

уменьшено

число

переключательных элементов за счет некоторого увеличения задержки. Так, при замене

одноступенного коммутатора 1000*1000 трехступенным с n = 22 и k = 43 число

переключателей уменьшается с 10 6 до 2*46*22*43+43*46*46, т.е. примерно до 0,186*10 6 .

Временной коммутатор построен на основе буферной памяти, запись производится

в ее ячейки последовательным опросом входов, а коммутация осуществляется благодаря

считыванию данных на выходы из нужных ячеек памяти. При этом происходит задержка

на время одного цикла "запись-чтение". В настоящее время преимущественно

используются временная или смешанная коммутация.

Во многих случаях наиболее эффективной оказывается коммутация пакетов. Вопервых, ускоряется передача данных в сетях сложной конфигурации за счет того, что

возможна параллельная передача пакетов одного сообщения на разных участках сети; вовторых, при появлении ошибки требуется повторная передача короткого пакета, а не всего

длинного сообщения. Кроме того, ограничение сверху на размер пакета позволяет

обойтись меньшим объемом буферной памяти в промежуточных узлах на маршрутах

передачи данных в сети.

В сетях коммутации пакетов различают два режима работы: режим виртуальных

каналов (другое название - связь с установлением соединения) и дейтаграммный режим

(связь без установления соединения).

В режиме виртуальных каналов пакеты одного сообщения передаются в

естественном порядке по устанавливаемому маршруту. При этом в отличие от

коммутации каналов линии связи могут разделяться многими сообщениями, когда

попеременно по каналу передаются пакеты разных сообщений (это так называемый режим

временного мультиплексирования, иначе TDM - Time Division Method), или

задерживаться в промежуточных буферах. Предусматривается контроль правильности

передачи данных путем посылки от получателя к отправителю подтверждающего

сообщения - положительной квитанции. Этот контроль возможен как во всех

промежуточных узлах маршрута, так и только в конечном узле. Он может осуществляться

старт-стопным способом, при котором отправитель до тех пор не передает следующий

пакет, пока не получит подтверждения о правильной передаче предыдущего пакета, или

способом передачи "в окне". Окно может включать N пакетов, и возможны задержки в

получении подтверждений на протяжении окна. Так, если произошла ошибка при

передаче, т.е. отправитель получает отрицательную квитанцию относительно пакета с

номером K, то нужна повторная передача и она начинается с пакета K

Например, в сетях можно использовать переменный размер окна. Так, в

соответствии с рекомендацией документа RFC-793 время ожидания подтверждений

вычисляется по формуле

T ож = 2*Tср,

где Tср := 0,9*Tср + 0,1*Ti, Tср - усредненное значение времени прохода пакета до

получателя и обратно, Ti - результат очередного измерения этого времени.

В дейтаграммном режиме сообщение делится на дейтаграммы. Дейтаграмма часть информации, передаваемая независимо от других частей одного и того же

сообщения в вычислительных сетях с коммутацией пакетов. Дейтаграммы одного и того

же сообщения могут передаваться в сети по разным маршрутам и поступать к адресату в

произвольной последовательности, что может послужить причиной блокировок сети. На

внутренних участках маршрута контроль правильности передачи не предусмотрен и

надежность связи обеспечивается лишь контролем на оконечном узле.

Блокировкой сети в дейтаграммном режиме называется такая ситуация, когда в

буферную память узла вычислительной сети поступило столько пакетов разных

сообщений, что эта память оказывается полностью занятой. Следовательно, она не может

принимать другие пакеты и не может освободиться от уже принятых, так как это

возможно только после поступления всех дейтаграмм сообщения.

Первоначальными видами сообщений могут быть голос, изображения, текст,

данные. Для передачи звука традиционно используется телефон, изображений телевидение, текста - телеграф (телетайп), данных - вычислительные сети. Передача

документов (текста) может быть кодовой или факсимильной. Для передачи в единой среде

звука, изображений и данных применяют сети, называемые сетями интегрального

обслуживания.

Кодовая передача сообщений между накопителями, находящимися в узлах

информационной сети, называется телетексом (в отличие от телекса - телетайпной

связи), а факсимильная связь называется телефаксом. Виды телетекса: электронная почта

(E-mail) - обмен сообщениями между двумя пользователями сети, обмен файлами, "доска

объявлений" и телеконференции - широковещательная передача сообщений.

Установление соединения между отправителем и получателем с возможностью

обмена сообщениями без заметных временных задержек характеризует режим работы online ("на линии"). При существенных задержках с запоминанием информации в

промежуточных узлах имеем режим off-line ("вне линии").

Связь может быть односторонней (симплексной), с попеременной передачей

информации в обоих направлениях (полудуплексной) или одновременной в обоих

направлениях (дуплексной).

Это набор семантических и синтаксических правил, определяющий поведение

функциональных блоков сети при передаче данных. Другими словами, протокол - это

совокупность

соглашений

относительно

способа

представления

данных,

обеспечивающего их передачу в нужных направлениях и правильную интерпретацию

данных всеми участниками процесса информационного обмена.

Поскольку информационный обмен - процесс многофункциональный, то

протоколы делятся на уровни. К каждому уровню относится группа родственных

функций. Для правильного взаимодействия узлов различных вычислительных сетей их

архитектура должна быть открытой. Этим целям служат унификация и стандартизация в

области телекоммуникаций и вычислительных сетей.

Унификация и стандартизация протоколов выполняются рядом международных

организаций, что наряду с разнообразием типов сетей породило большое число различных

протоколов. Наиболее широко распространенными являются протоколы, разработанные

для сети ARPANET и применяемые в глобальной сети Internet, протоколы открытых

систем Международной организации по стандартизации (ISO -Intrenational Standard

Organization), протоколы Международного телекоммуникационного союза (International

Telecommunication Union -ITU, ранее называвшегося CCITT) и протоколы Института

инженеров по электротехнике и электронике (IEEE - Institute of Electrical and Electronics

Engineers). Протоколы сети Internet объединяют под названием TCP/IP. Протоколы ISO

являются семиуровневыми и известны как протоколы базовой эталонной модели

взаимосвязи открытых систем - ЭМВОС).

Методы коммутации и режимы передачи пакетов

Распределение потоков сообщений с целью доставки каждого сообщения по

адресу осуществляется на узлах коммутации с помощью коммутационных устройств.

Система распределений потоков сообщений в УК получила название системы

коммутации. Под коммутацией в сетях ПДИ условимся понимать совокупность операций,

обеспечивающих в узлах коммутации передачу информации между входными и

выходными устройствами в соответствии с указанным адресом. В системах ПД нашел

применение метод КП, который является разновидностью коммутации с накоплением.

При коммутации с накоплением (КН) ОП имеет постоянную прямую связь со своим УК и

передает на него информацию. Затем эта информация передается через узлы коммутации

другим абонентам, причем в случае занятости исходящих каналов, информация

запоминается в узлах и передается по мере освобождения каналов в нужном направлении.

При КП сообщения разбиваются на меньшие части, называемые пакетами, каждый из

которых имеет установленную максимальную длину. Эти пакеты нумеруются и

снабжаются адресами и прокладывают себе путь по сети (методом передачи с

промежуточным хранением), которая их коммутирует. Т.о. множество пакетов одного и

того же сообщения может передаваться одновременно, что и является одним из главных

преимуществ систем КП (передача данных напоминает течение по трубе), таблица 2.

Приемник в соответствии с заголовками пакетов выполняет сшивку пакетов в исходное

сообщение и отправляет его получателю. Благодаря возможности не накапливать

сообщения целиком в узлах коммутации не требуется внешних запоминающих устройств,

и вполне можно ограничиться оперативной памятью, а в случае ее переполнения

использовать различные механизмы “притормаживания” передаваемых пакетов в местах

их генерации.

Части одного и того же сообщения могут в одно и тоже время находиться в

различных каналах связи, более того, когда начало сообщения уже принято, его конец

отправитель может еще даже не передавать в канал.

Таблица 2 - Параметры метода КП

Параметры ПД

Скорость передачи

Избыточность

Возможность диалога

Задержка установления соединения

Использование канала

Потребность в промежуточной памяти

Вероятность отказа из-за занятости каналов

Возможность работы абонентов с разными скоростями и

типами терминалов

КП

Средняя

Наибольшая

Есть

Наименьшая

Наилучшее

Ограниченная

Средняя

Есть

В сети с КП следующий процесс передачи, рисунок 5:

Вводимое в сеть сообщение разбивается на части - пакеты длиной обычно до 10002000 единичных интервалов, содержащие адрес ОП получателя. Указанное разбиение

осуществляется или в оконечном пункте, если он содержит ЭВМ, или в ближайшем к ОП

УК;

Если разбиение сообщения на пакеты происходит в УК, то дальнейшая передача

пакетов осуществляется по мере их формирования, не дожидаясь окончания приема в УК

целого сообщения;

В узле ПК пакет запоминается в оперативной памяти (ОЗУ) и по адресу

определяется канал, по которому он должен быть передан;

Если этот канал к соседнему узлу свободен, то пакет немедленно передается на

соседний узел КП, в котором повторяется та же операция;

Если канал к соседнему узлу занят, то пакет может небольшое время храниться в

ОЗУ до освобождения канала;

При хранении пакеты устанавливаются в очереди по направлению передачи,

причем длина очереди не превышает 3-4 пакетов. Если длина очереди превышает

допустимую, пакеты стираются из памяти ОЗУ и их передача должна быть повторена.

Пакеты, относящиеся к одному сообщению, могут передаваться по разным

маршрутам в зависимости от того, по какому из них в данный момент они с наименьшей

задержкой могут пойти к адресату. В связи с тем, что время прохождения до сети пакетов

одного сообщения может быть различным (в зависимости от маршрута и задержек в УК),

порядок их перехода в ОП (к получателю) может не соответствовать порядку пакетов.

аб1

Узел

КН

ОП

Узел

КН

соединительная

линия

ОП

Узел

КН

абn

Рисунок 17 - Метод КП

абm

- АПДИ

ОП

Способы пакетной коммутации

Существует два способа пакетной коммутации. Первый способ – это способ

датаграммной, второй – способ виртуальных соединений.

Датаграммный метод (ДМ).

ДМ эффективен для передачи коротких сообщений. Он не требует громоздкой

процедуры установления соединения между абонентами, рисунок 6. Термин датаграмма

применяют для обозначения самостоятельного пакета движущегося по сети независимо от

других пакетов. Пакеты доставляются получателю различными маршрутами. Эти

маршруты определяются сложившейся динамической ситуацией на сети. Каждый пакет

снабжается необходимым служебным маршрутным признаком, куда входит и адрес

получателя.

Пакеты поступают на прием не в той последовательности, в которой они были

переданы, поэтому приходиться выполнять функции связанные со сборкой пакетов.

Получив датаграмму, узел коммутации направляет ее в сторону смежного узла

максимально приближенного к адресату. Когда смежный узел подтверждает получение

пакета, узел коммутации стирает его в своей памяти. Если подтверждение не получено,

узел коммутации (УК) отправляет пакет в другой смежный узел, и так до тех пор, пока

пакет не будет принят.

Все узлы, окружающие данный УК ранжируются по степени близости к

адресату, и каждому присваивается 1, 2 и т.д. ранг.

Пакет сначала посылается в узел первого ранга, при неудаче – в узел второго ранга

и т.д.

Эта процедура называется алгоритмом маршрутизации. Существуют

алгоритмы, когда узел передачи выбирается случайно, и тогда каждая датаграмма будет

идти по случайной траектории.

Датаграммный режим объединяет в себе сетевой и транспортный уровень, поэтому

протокол передачи сети Internet называется протоколом TCP/IP, где протокол ТСР –

протокол четвертого транспортного уровня, а IP – сетевой протокол.

Датаграммный режим используется, в частности, в Internet в протоколах UDP (User

Datagram Protocol) и TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

3,2,1

A

3,1

3 ,1

2

2

2,3,1

B

функция упорядочивания

пакетов

Рисунок 18 - Датаграммный метод передачи

Виртуальный метод (ВМ).

В ВМ предполагается предварительное установление маршрута передачи всего

сообщения от отправителя до получателя с помощью специального служебного пакета –

запроса на соединение, рисунок 7. Для этого пакета выбирается маршрут, который в

случае согласия получателя этого пакета на соединение закрепляется для прохождения по

нему всего трафика. Т.е. пакет запроса на соединение как бы прокладывает путь через

сеть, по которому пойдут все пакеты, относящиеся к этому вызову. В этом есть что-то

общее от процедуры коммутации каналов, когда сигнал запроса проходит через сеть, и в

соответствии с его путем, происходит коммутация сквозного канала, по которому потом

пойдут данные. Здесь есть принципиальное отличие, которое отражено уже в названии

самого соединения. В телефонной сети коммутируется реальный физический тракт, а в

пакетной сети – воображаемый (виртуальный) тракт. Виртуальным он называется потому,

что ему соответствует не сам канал, а логическая связка между отправителем и

получателем.

Виртуальная служба

3,2,1, "ЗВ"

A

3,2,1,"ЗВ"

ЗВ служебный пакет

"запрос вызова"

3,2,1,"ЗВ"

В"

1," З

3,2,

B

Сеть КП

Рисунок 19 - Виртуальный метод передачи

В виртуальной сети абоненту-получателю направляется служебный пакет,

прокладывающий виртуальное соединение. В каждом узле этот пакет оставляет

распоряжение вида: пакеты k-ого виртуального соединения, пришедшие из i-ого канала

следует направлять в j-й канал. Т.о. виртуальное соединение существует только в памяти

управляющего компьютера. Дойдя до абонента-получателя, служебный пакет

запрашивает у него разрешение на передачу, сообщив какой объем памяти понадобится

для приема. Если его компьютер располагает такой памятью и свободен, то посылается

согласие абоненту-отправителю на передачу сообщения. Получив подтверждение,

абонент-отправитель приступает к передаче сообщения обычными пакетами.

Пакеты беспрепятственно проходят друг за другом по виртуальному соединению и

в том же порядке попадают абоненту-получателю, где, освободившись от концевиков и

заголовков, образуют передаваемое сообщение, которое направляется на 7 уровень.

Виртуальное соединение может существовать до тех пор, пока отправленный одним из

абонентов, специальный служебный пакет не сотрет инструкции в узлах. Режим

виртуальных соединений эффективен при передаче больших массивов информации и

обладает всеми преимуществами методов коммутации каналов и пакетов.

Преимущества режима ВС перед датаграммным заключается в обеспечении

упорядоченности пакетов, поступающих в адрес получателя и сравнительной простоте

управления потоком данных вдоль маршрута в целях ограничения нагрузки в сети и

возможности предварительного резервирования ресурсов памяти на узлах коммутации.

К недостаткам следует отнести отсутствие воздействия изменившейся ситуации в

сети на маршрут, который не корректируется до конца связи. Виртуальная сеть в

значительно меньшей степени подвержена перегрузкам и зацикливанию пакетов, за что

приходится платить худшим использованием каналов и большей чувствительностью к

изменению топологии сети.