Форма аннотации РПД

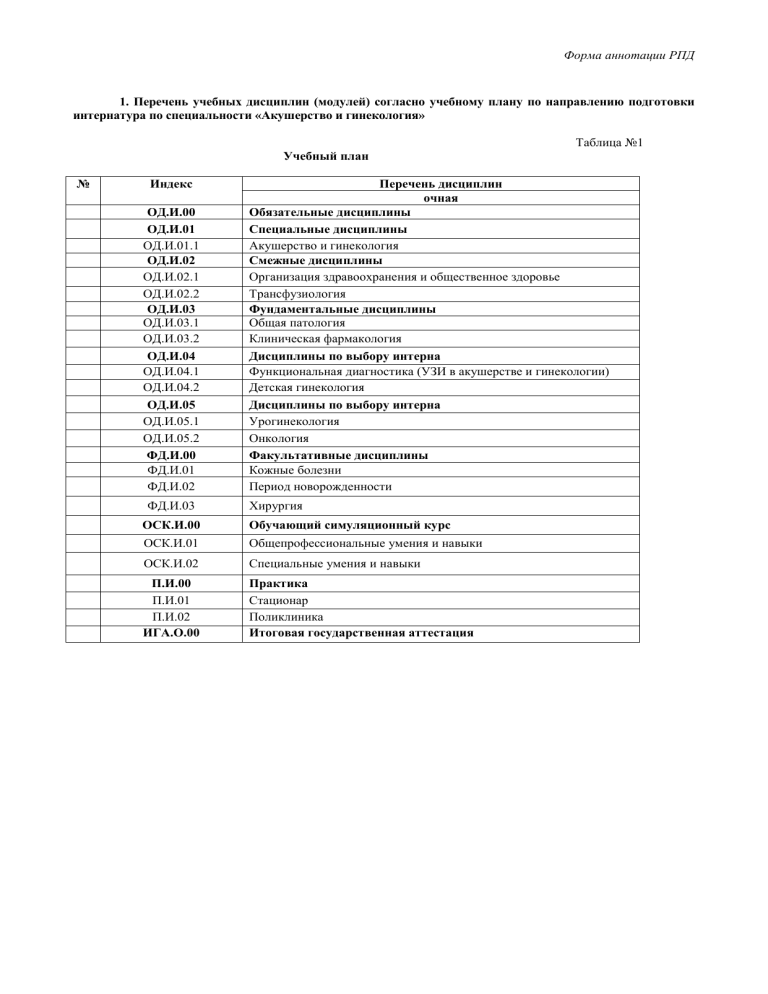

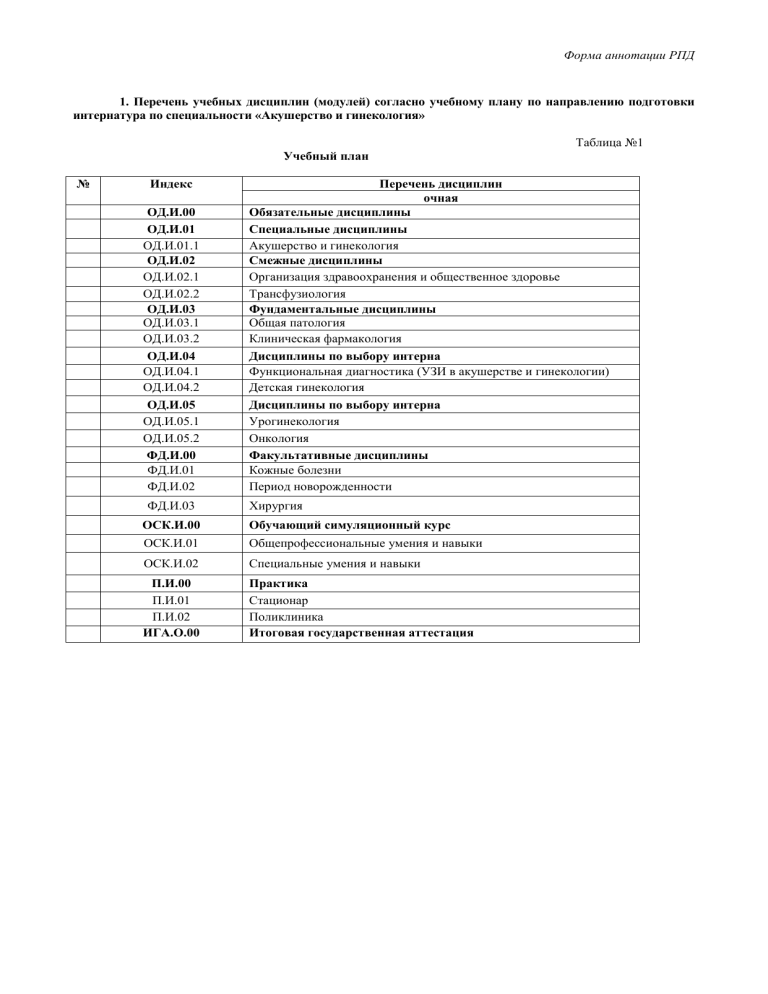

1. Перечень учебных дисциплин (модулей) согласно учебному плану по направлению подготовки

интернатура по специальности «Акушерство и гинекология»

Таблица №1

Учебный план

№

Индекс

ОД.И.00

ОД.И.01

ОД.И.01.1

ОД.И.02

ОД.И.02.1

ОД.И.02.2

ОД.И.03

ОД.И.03.1

ОД.И.03.2

ОД.И.04

ОД.И.04.1

ОД.И.04.2

ОД.И.05

ОД.И.05.1

ОД.И.05.2

ФД.И.00

ФД.И.01

ФД.И.02

Перечень дисциплин

очная

Обязательные дисциплины

Специальные дисциплины

Акушерство и гинекология

Смежные дисциплины

Организация здравоохранения и общественное здоровье

Трансфузиология

Фундаментальные дисциплины

Общая патология

Клиническая фармакология

Дисциплины по выбору интерна

Функциональная диагностика (УЗИ в акушерстве и гинекологии)

Детская гинекология

Дисциплины по выбору интерна

Урогинекология

Онкология

Факультативные дисциплины

Кожные болезни

Период новорожденности

ФД.И.03

Хирургия

ОСК.И.00

Обучающий симуляционный курс

ОСК.И.01

Общепрофессиональные умения и навыки

ОСК.И.02

Специальные умения и навыки

П.И.00

П.И.01

П.И.02

ИГА.О.00

Практика

Стационар

Поликлиника

Итоговая государственная аттестация

2. Аннотации рабочих программ дисциплин ООП

Аннотация

к рабочей программе дисциплины

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

Составитель (и):

зав.кафедрой акушерства и гинекологии д.м.н. Дуглас Н.И.

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация

Форма обучения

Клиническая медицина

Акушерство и гинекология

интернатура

Врач акушер гинеколог

очная

Цикл, раздел учебного плана

Семестр(ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические

СРС

на экзамен/зачет

Специальные дисциплины

1

12

Экзамен

432

30

258

144

1.Цель послевузовского профессионального образования клинического интерна по специальности

«Акушерство и гинекология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога,

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для

самостоятельной профессиональной деятельности в области акушерства и гинекология.

2.В результате освоения модуля, обучающийся должен:

Знать:

­

организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и оснащение

учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического профиля;

­

основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи женщинам с

гинекологическими заболеваниями;

­

современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных по

профилю акушерство и гинекология;

­

теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и гинекология», так и

других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, клиническую

симптоматику и особенности течения;

­

общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма, используемые в

акушерстве и гинекологии;

­

принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве и гинекологии;

­

правила оказания неотложной медицинской помощи (в том числе в акушерстве и гинекологии);

­

принципы планирования деятельности и отчетности акушерско-гинекологической службы;

методы и порядок контроля ее деятельности;

­

теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и лекарственного обеспечения;

Уметь:

установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной, выявить возможные

нарушения и осуществить комплекс диспансерных мероприятий;

установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях:

внематочная беременность; внебольничный аборт; генитальный туберкулез;

воспалительные

заболевания женских половых органов; аномалии положения половых органов; кровотечения в

различные возрастные периоды жизни женщины; доброкачественные опухоли матки и придатков;

злокачественные опухоли матки и придатков;

на основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов клиниколабораторных и инструментальных методов исследования установить (подтвердить) диагноз у

пациенток гинекологического профиля;

определять тактику ведения пациенток с гинекологическими заболеваниями;

проводить дифференциальную диагностику между различными опухолями и опухолевидными

образованиями органов малого таза;

самостоятельно проводить и организовывать проведение диагностических, лечебных,

реабилитационных процедур и мероприятий у пациенток с гинекологической патологией;

проводить профилактические мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья и

предупреждению гинекологических заболеваний.

Владеть:

− на основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов клинико-лабораторных и

инструментальных методов исследования методикой установления (подтверждения) диагноза при наличии

осложненного течения беременности, родов и послеродового периода у пациенток в акушерской клиники;

− методикой составления прогноза течения и определения исходов беременности и родов;

− навыком курирования осложненного течения беременности, родов и послеродового периода;

− навыком выявления факторов риска развития той или иной акушерской патологии, организовать

проведение мер профилактики;

− методикой выявления признаков патологического течения беременности (угроза прерывания

беременности, преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность, внутриутробное инфицирование и т.д.);

− определением степени готовности организма женщины к родам;

− умением ведения физиологических и патологических родов (тазовое предлежание, разгибание головки,

асинклитические вставления, роды при крупном плоде, при многоплодной беременности);

− навыком ведения родов при анатомическом сужении таза;

− навыком своевременного определения показаний к операции кесарева сечения. Оценкой

противопоказаний.

3. Краткое содержание дисциплины:

Содержание рабочей программы представлено как систематизированный перечень наименований тем,

элементов и других структурных единиц модуля программы.

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно узких теоретических

вопросов и практических умений и навыков по специальности, каждый из которых в отдельности

представляет собой подэлемент программы.

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемная

лекция, лекция - пресс-конференция, занятие - конференция, тренинг, мастер-класс, мозговой штурм,

«круглый стол», деловая и ролевая учебная игра, использование компьютерных обучающих программ,

интерактивных атласов, учебно-исследовательская работа, подготовка и защита рефератов. В рамках

изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-практических конференциях, съездах и

симпозиумах, мастер-классах экспертов и специалистов.

Во время самостоятельной работы интерн осваивает теоретический материал, осуществляет подготовку к

семинарским и практическим занятиям, готовит рефераты и сообщения для «круглого стола» и ролевой

учебной игры.

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в

стационаре.

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний в области акушерства и гинекологии, развитие

профессиональных умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование

профессиональных компетенций врача-специалиста акушера-гинеколога.

На всех этапах практики врачи овладевают методикой санитарной пропаганды и санитарного просвещения.

4.Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2. ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,

интернатура, форма обучения - очная

Составитель (и):

Саввина Н.В., зав. каф. детских болезней с курсом ОЗиОЗ

Ермолаев А.Р., доцент каф. детских болезней с курсом ОЗиОЗ

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Клиническая медицина

Организация здравоохранения и общественное

здоровье

Уровень

Квалификация

интернатура

Врач-организатор здравоохранения и общественное

здоровье

Форма обучения

очная

Цикл, раздел учебного плана

Смежная дисциплина

Год обучения

1

Количество зачетных единиц (кредитов)

2

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

зачет

Количество часов всего, из них:

72

лекционные

6

Практические/семинары

42

СРС

24

на экзамен/зачет

-

1. Основной целью освоения дисциплины (модуля) «Общественное здоровье и здравоохранение» является

формирование у интернов теоретических знаний в сфере законодательства, экономики, финансирования,

управления и умении применять их на практике;

Задачи дисциплины (модуля), реализующие указанные цели, следующие:

1) приобретение обучающимися знаний о совершенствовании общественного здоровья; моделях и

схемах проблем общественного здоровья и здравоохранения, социальных детерминант здоровья; о

профессиональном предназначении врача-интерна, о здоровом образе жизни и т.д.

2) обучение обучающихся основным стратегиям здоровья и благополучия, оценке и анализу

показателей общественного здоровья;

3) ознакомление с принципами организации и работы системы здравоохранения,

медицины;

4) умение проводить профилактическую работу с различными группами населения;

5) умение проведения экспертизы качества временной нетрудоспособности;

6) умение использовать в своей работе критическое мышление;

7) формирование у обучающихся навыков общения с коллективом.

страховой

2. В результате освоения модуля, обучающийся должен:

Знать:

−

Основные термины и понятия, используемые в трехуровневой системе оказания медицинской

помощи;

−

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения,

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

−

Организацию первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения, в том числе

неотложной помощи;

−

Порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том

числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.;

−

Основы функционирования страховой медицины;

−

Основы медицинской этики и деонтологии;

−

Психологию профессионального общения;

−

Основы трудового законодательства.

Уметь:

−

Вычислять и анализировать, основные показатели, характеризующие здоровье населения и

деятельность медицинских организаций;

−

Оценивать качество медицинской помощи;

Владеть:

−

Надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную

медицинскую документацию;

−

Экспертизой временной нетрудоспособности;

3. Краткое содержание дисциплины: Вопросы формировании общественного здоровья. Экономика

здравоохранения. Основы управления медицинским персоналом, лечебным подразделением, учреждением.

Организация труда медицинского персонала в медицинских организациях. Основы страхования населения и

деятельности медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования и добровольного

медицинского страхования. Права врача и пациента, а также установленная законом дисциплинарная,

административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность участников медицинской деятельности.

Юридические аспекты предоставления платных услуг населению. Методы медицинской статистики и

доказательной медицины, приемы математической обработки количественных и качественных данных,

программное обеспечение и средства автоматизации управления и медицинской деятельности.

4. Аннотация разработана на основании:

1.ФГТ к структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 г. N 1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Организация здравоохранения и общественное здоровье

Аннотация к ООП утверждена на заседании кафедры 20.03.2014 г.

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ__

(наименование дисциплины (модуля)

Составители:

Потапов А.Ф., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом

скорой медицинской помощи ФПОВ МИ, д.м.н., доцент

Иванова А.А., доцент кафедры анестезиологии,

реаниматологии и интенсивной терапии с курсом

скорой медицинской помощи ФПОВ МИ, к.м.н.

(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Цикл, раздел учебного плана

Год обучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

Лекционные

Практические занятия

СРС

на экзамен/зачет

Клиническая медицина

Трансфузиология

Интернатура

Врач акушер гинеколог

Смежные

1

1

Зачет

36

3

21

12

-

1. Цели освоения дисциплины

Целью модуля Трансфузиология является повышение квалификации врача в вопросах трансфузиологии и

приобретение знаний и навыков самостоятельного проведения трансфузионной терапии.

Основные задачи модуля заключаются:

1.

В получении ординаторами знаний о современном состоянии и организации службы крови и

донорства.

2.

В приобретении компетентности в вопросах иммуногематологии, клинической трансфузиологии,

стратегии и тактики компонентной гемотерапии и безопасности трансфузии.

3.

В обоснованном, на основе полученных знаний, применении ИТТ при различных патологических

состояниях.

4.

В углубленном анализе причин возможных ошибок, развития трансфузионных реакций и осложнений,

а также их профилактике и лечении.

5.

В приобретении трансфузиологических умений и практических навыков.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В процессе обучения используются текущий и итоговый методы контроля эффективности обучения и

усвоения знаний и умений. После каждого раздела проводится тестирование в результате которых выявляется

модульная компетенция слушателя.

По завершению 1-го раздела слушатель должен:

- знать организацию службы крови в Российской Федерации, принципы донорства, нормативную

документацию, вопросы изосерологии и компонентной гемотерапии;

- уметь провести обследование донора, выполнять проверку годности трансфузионных сред и

плазмозамещающих растворов;

- владеть навыками проведения изосерологических исследовании при выполнении трансфузионных

операций и ведения отчетно-учетной документации.

По завершению 2-го раздела слушатель должен:

- знать патофизиологические сдвиги, происходящие в организме больного при острой кровопотере и

других патологических состояниях и принципы ИТТ при этих состояниях, а также посттрансфузионные

реакции и осложнения;

- уметь составить программу ИТТ при патологических состояниях, определить показания и

противопоказания к назначению различных компонентов и препаратов крови;

- владеть общепринятыми методами трансфузионной терапии.

В процессе освоения данного модуля обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

В клинической практике одним из основных и важных компонентов лечения больных является

инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ). Вопросы составления программы ИТТ, ее объема и качественного

состава, назначения компонентов и препаратов крови остаются серьезной и актуальной задачей для врача.

Последние десятилетия ознаменовались успехами во многих областях медицины, в том числе и в

трансфузиологии. Внедрены новые методы длительного консервирования крови, ее фракционирования на

отдельные компоненты, накопился огромный клинический опыт по трансфузионной терапии при самых разных

патологических состояниях – травматическом и геморрагическом шоке, септическом синдроме, коагулопатиях.

Сегодня в медицине применяются различные высокотехнологичные кровосберегающие технологии,

прочно вошел принцип компонентной гемотерапии, отмечается тенденция к сокращению использования

донорской крови и расширение методов аутогемотрансфузии, синтезированы новые высокоэффективные

плазмозамещающие растворы. Однако, несмотря на это частота тяжелых посттрансфузионных реакций и

осложнений остается достаточно высокой, что связано, прежде всего, с элементарными нарушениями правил и

инструкций при выполнении трансфузионных операций.

С этих позиций, в условиях повышения требований к безопасности ИТТ, дополнительное

последипломное образование, повышение теоретического и практического уровня по актуальным вопросам

трансфузиологии становится неотъемлемым элементом в профессиональной подготовке современного врача.

С учетом представленной цели и задач, учебная программа модуля состоит из двух разделов,

включающих элементы, посвященные вопросам общей и клинической трансфузиологии.

Первому разделу - общей трансфузиологии, отводится 18 часов (50% времени). Наиболее важной

частью этого раздела является блок вопросов, посвященных безопасности гемотрансфузионной терапии. На

этом этапе слушатели проходят практические занятия - 10 часов (28% времени). В лаборатории осваиваются

методы определения групп крови и резус-фактора, техника проведения проб на совместимость. Ординаторы

знакомятся с действующим алгоритмом процесса заготовки крови: от этапа регистрации и обследования

донора, до конечного этапа – хранения готовых компонентов и препаратов крови. В отделении заготовки крови

проводится знакомство с современной аппаратурой и оборудованием, слушателям демонстрируется технология

заготовки компонентов крови и проведение основных трансфузионных операций (плазмаферез, цитаферез).

Объем второго раздела модуля – частные вопросы клинической трансфузиологии составляют 18 часов

(50% времени). В разделе клинической трансфузиологии приоритетными являются вопросы ИТТ при

геморрагическом шоке, ожоговой болезни, а также профилактика и лечения посттрансфузионных реакций и

осложнений.

Подготовка по трансфузиологии проводится высококвалифицированными врачами с базовым

образованием, соответствующим профилю преподаваемой специальности (трансфузиология), обладающими

достаточным педагогическим опытом и стажем работы в трансфузиологии не менее 5 лет.

Занятия проводятся на базе ГУЗ «Станция переливания крови» - основном специализированном центре

Республики Саха (Якутия), имеющем современную материально-техническую базу и обеспечивающем

возможность проведения всех видов лабораторной, практической и теоретической подготовки слушателей.

Слушатели обеспечиваются библиотечным фондом и компьютерным классом

Медицинского

института СВФУ, методическими пособиями и рекомендациями по всем разделам подготовки, а также

наглядными пособиями и видеоматериалами.

По окончании модуля выдается удостоверения о прохождении цикла обучения по трансфузиологии,

обеспечивающий допуск к трансфузии компонентов и препаратов крови.

4. Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатоуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ

Составитель (и):

__д.м.н. Борисова Н.В._

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация (степень) выпускника,

Форма обучения

Цикл, раздел учебного плана

Семестр (ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

Клиническая медицина

- Общая патология

Интернатура

Врач акушер гинеколог

Очная

Фундаментальные дисциплины

1

2

зачет

36

лекционные

6

практические

42

СРС

24

на экзамен/зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Общая патология» является формирование и развитие у выпускников

клинической интернатуры компетенций на основе наиболее общих закономерностей возникновения, течения и

исхода патологических процессов и заболеваний на основе комплексного использования достижений

патофизиологии, патохимии, патоморфологии, иммунологии, генетики и других наук.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1. Знать:

- о происходящих в человеческом организме в норме и при патологии биохимических и биофизических

процессах и закономерностях их регуляции

- об этиологии и патогенезе заболеваний и травм

- о механизмах развития типовых патологических процессов, о морфологии;

2. Уметь:

- использовать знания о патофизиологических и патоморфологических изменениях при различных

заболеваниях нервной системы

- назначать рациональное этиотропно и патогенетически обоснованное лечение;

3. Владеть:

- современными методами и технологиями патофизиологических и патологоанатомических исследований.

3. Краткое содержание дисциплины

Преподавание специальности предполагает знание основ патологической анатомии и патофизиологии органов и

систем, основ микробиологии, патанатомии и биохимических изменений в организме при различных

патологических состояниях.

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемная лекция,

лекция - пресс-конференция, занятие - конференция, тренинг, мастер-класс, мозговой штурм, «круглый

стол», деловая и ролевая учебная игра, использование компьютерных обучающих программ,

интерактивных атласов, учебно-исследовательская работа, подготовка и защита рефератов. В рамках

изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-практических конференциях, съездах и

симпозиумах, мастер-классах экспертов и специалистов.

Во время самостоятельной работы интерн осваивает теоретический материал, осуществляет подготовку к

семинарским и практическим занятиям, готовит рефераты и сообщения для «круглого стола» и ролевой

учебной игры.

По окончании изучения фундаментальной дисциплины «Общая патология» проводится зачет в форме

решения ситуационных заданий и тестовых заданий.

В курсе использованы лекции, теоретические разработки российских авторов.

4. Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Составитель (и):

Портнягина У.С.

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Форма обучения

Цикл, раздел учебного плана

Семестр(ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации

(зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические

семинары

СРС

на зачет

Клиническая медицина

Клиническая фармакология

интернатура

Врач акушер гинеколог

Очное

Фундаментальные дисциплины

1

1

Зачет

3

21

12

-

1.Целью цикла является формирование высококвалифицированного врача, способного представлять систему

теоретических основ клинической фармакологии; факторов, способствующих изменению метаболизма,

действия лекарственных средств, увеличивающих риск развития

побочных эффектов, и способного

организовать качественную фармакотерапию.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты

образования:

Знать:

Основные требования, регламентирующие применение лекарственных препаратов;

Принципы механизма действия, их специфичность и избирательность;

Взаимодействие

лекарственных

средств:

фармакокинетическое,

фармакодинамическое,

фармакогенетическое;

Побочные действия лекарственных средств, прогнозируемые и непрогнозируемые;

Возрастные аспекты клинической фармакологии у беременных, плода, новорожденных, детей, лиц

пожилого и старческого возраста;

Уметь:

Определять характер фармакотерапии, проводить выбор лекарственных препаратов, устанавливать

принципы их дозирования, выбирать методы контроля за их эффективностью и безопасностью;

Прогнозировать возможность развития побочных эффектов, уметь их предупреждать, а при

развитии их, купировать;

Контролировать правильность, своевременность введения лекарственных средств больному, их

регистрацию, особенно лекарственных средств списка А;

Владеть:

- Выявлением и регистрацией побочного действия лекарственного препарата;

- Профилактикой и коррекцией побочных эффектов лекарственных средств;

- Контролем эффективности и безопасности использования лекарственных средств;

- Оценкой и прогнозированием взаимодействия лекарственных средств;

- Поиском информации о лекарственных средствах;

3.Краткое содержание дисциплины:

В процессе обучения ординатор должен научиться оценивать фармакокинетические параметры и

фармакодинамические эффекты лекарственных

средств (ЛС) с учетом функционального состояния

биологических систем организма; результаты возможных взаимодействий препаратов; прогнозировать и

оценивать

побочные эффекты лекарственных средств, разбираться в вопросах фармакоэкономики и

лекарственном обеспечении; должны ориентироваться в этических проблемах клинической фармакологии.

4. Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ в акушерстве и гинекологии)

(наименование дисциплины (модуля)

Составитель (и):

Дуглас Н.И., зав. кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н. доцент_

(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Цикл, раздел учебного плана

Год обучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические, семинары

СРС

на экзамен/зачет

Клиническая медицина

Ультразвуковая диагностика в

акушерстве и гинекологии

интернатура

Врач акушер гинеколог

Дисциплина по выбору

1

1

зачет

36

3

21

12

-

1. Цели освоения дисциплины

УЗИ в настоящее время является ведущим неинвазивным дополнительным методом диагностики в

акушерстве и гинекологии. Умение читать протокол ультразвукового исследования с учетом данных

объективного и лабораторного обследований позволяет врачу грамотно подходить к оценке результатов и

постановке диагноза

Владение методом УЗИ дает врачу большие возможности для динамического контроля за лечением,

повышает квалификацию, позволяет творчески подходить к обследованию больных и методам их лечения.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: изучение физических особенностей ультразвука, показаний и противопоказаний

для использования УЗИ у разных контингентов гинекологических больных и беременных, особенностей

ультразвукового картирования, правил и интерпретации ультразвукового изображения, и составление

протокола УЗИ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами:

- Анатомия человека

Знать: анатомическое строение органов

Уметь: распознавать органы на анатомическом препарате

Владеть: определением основных анатомических структур на человеке

- Медицинская физика

Знать: характеристику рентгеновского и других видов излучений

Уметь: объяснить принцип взаимодействия ионизирующего с веществом

Владеть:

знаниями

основных

принципов

устройства

аппаратов

для

лучевой

(рентгенодиагностических, ультразвуковых, радиодиагностических, магнитно-резонансных)

диагностики

- Медицинская химия

Знать: строение анатома

Уметь: объяснить принцип радиоактивного распада элементов

Владеть: знаниями основных принципов радиохимического взаимодействия ионизирующих излучений с

веществом, строения радиофармпрепаратов

- Биология

Знать: основы строение клетки

Уметь: объяснить нормальную биохимию клетки

Владеть: знаниями основных принципов действия радиации на клетку и живой организм

- Фармакология

Знать: строение основных рентгеноконтрастных средств (РКС), используемых в лучевой диагностике

Уметь: объяснить фармакодинамику основных РКС

Владеть: знаниями основных принципов действия РКС на органы и ткани организма

- Патологическая анатомия

Знать: морфологическую картину основных патологических состояний (опухолевых, воспалительных,

травматических) различных органов

Уметь: объяснить различия морфологической картины при различной патологии (воспаление, опухолевый

процесс, дистрофический процесс)

Владеть: знаниями основных принципов формирования морфологической картины в зависимости от патологии

- Патологическая физиология

Знать: изменения функций органа при различных патологических состояниях

Уметь: объяснить различия функционирования органов в зависимости от патологии

Владеть: знаниями основных принципов изменения функции органа в зависимости от патологии.

1.

2.

3.

4.

5.

Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной дисциплины.

Общекультурные:

Способность и готовность использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности с учетом

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, сохранять врачебную

тайну.

Способность и готовность грамотно использовать в профессиональной деятельности медико-техническую

аппаратуру

Диагностическая деятельность:

Способность и готовность проводить и интерпретировать результаты инструментальных методов исследования.

Способность и готовность обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики

среди взрослого населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп.

Способность и готовность интерпретации аппаратных результатов проведенных исследований.

3.Краткое содержание дисциплины

Обучение складывается из аудиторных занятий (72 часов), включающих лекционный курс (6 часов),

практические занятия (42 часов), и самостоятельной работы (24 часов).

Объем и содержание курса определяется целевым предназначением выпускника и уровнем базисной

подготовки студентов, приобретенной в процессе изучения курсов анатомии человека, медицинской физики,

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии.

На лекциях используются:

- Объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой информации

студентами от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний.

Использование средств наглядности и интерактивных технологий обеспечивают высокую активность

обучаемых и высокое качество усвоения изучаемого материала.

При изучении учебной дисциплины необходимо освоить практические умения и навыки (уровень

владения).

Самостоятельная работа интернов подразумевает подготовку к практическим занятиям,

промежуточному и итоговому контролю теоретических знаний, практических навыков и умений и включает

самостоятельное изучение литературы, учебно-методических пособий, решение ситуационных задач и ответов

на тесты, отработку практических навыков и умений при анализе данных лучевого метода в акушерстве и

гинекологии исследования в кабинетах лучевой диагностики.

Во время изучения учебной дисциплины интерны присутствуют при различных видах лучевого

исследования больных, оформляют протоколы описания сонограмм. Написание рефератов, учебных

протоколов описания медицинских диагностических лучевых изображений способствуют формированию

практических навыков и умений, оформлению медицинской документации.

Текущий контроль качества выполнения практических навыков и умений осуществляется в 2-х

вариантах:

а) выполнение интернами анализа и описания медицинских диагностических лучевых изображений в

акушерстве и гинекологии;

б) выбор алгоритма лучевого исследования при занятиях в кабинетах лучевой диагностики и клиниколучевых разборов конкретных пациентов.

По окончании курса интерны сдают зачёт, на котором контролируются знания по лучевой диагностике

и практические навыки в акушерстве и гинекологии по распознаванию и анализу сонограмм, при условной

норме, а также при гинекологических заболеваниях и патологии плода.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Итоговую государственную аттестацию

интернов

4. Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

(наименование дисциплины (модуля)

Составитель (и):

Дуглас Н.И., зав. кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.ндоцент_

(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Цикл, раздел учебного плана

Год обучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические, семинары

СРС

на экзамен/зачет

Клиническая медицина

Детская гинекология

интернатура

Врач акушер гинеколог

Дисциплина по выбору

1

1

зачет

36

3

21

12

-

1.Цель и задачи дисциплины.

Гинекология – наука, изучающая нормальную деятельность и заболевания женского организма во все периоды

жизни.

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний об основных симптомах, методах

диагностики, лечения и профилактики гинекологических заболеваний в детском и подростковом возрасте;

представлений о нарушениях менструального цикла, воспалительных процессах женских половых органов,

инфекциях, передаваемых половым путем, доброкачественных и злокачественных опухолях яичников,

предраке и раке шейки матки и других репродуктивных органов в детском и подростковом возрасте, остром

живот в гинекологии, методах контрацепции, усвоение общих принципов лечения и профилактики отдельных

гинекологических заболеваний, умение использовать основные и дополнительные методы исследования,

выполнять умения и навыки согласно перечню МЗ РФ.

В задачи изучения дисциплины входит: освоение теоретических основ современной детской гинекологии,

изучение стандартов диагностики и лечения, освоение умений (решать ситуационную задачу, оформить

историю гинекологической больной и другую документацию), приобретение навыков.

Целью модуля является овладение врачом полным объемом систематизированных теоретических знаний в

области диагностики, лечения и мониторинга болезней репродуктивной системы у девочек и подростков с

применением современных минимально инвазивных, эндоскопических и альтернативных методов, а также

умение использовать профессиональные навыки в самостоятельной работе врача-гинеколога.

1. Изучение современных концепций

этиологии

и

патогенеза заболеваний и функциональных

нарушений органов репродуктивной системы детей;

2. Изучение роли жалоб, анамнеза и физикальных методов в обследовании детей и подростков;

3. Изучение лабораторных и инструментальных

методов, применяемых в детской гинекологии, их

диагностических возможностей и особенностей интерпретации полученных данных;

4. Обучение рациональной тактике ведения больных с различной патологией и нарушениями репродуктивной

функции девочек в разные возрастные периоды;

7. Ознакомление с показаниями, противопоказаниями, критериями выбора хирургических, медикаментозных и

альтернативных методов лечения девочек;

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Интерн должен знать и уметь:

- анализировать актуальные, спорные, неясные вопросы современной репродуктивной медицины;

- использовать знание основных биологических и физиологических закономерностей, процессов и

явлений для понимания этиологии,

патогенеза клинической картины заболеваний и

функциональных расстройств органов репродуктивной системы у детей и взрослых;

- использовать весь спектр диагностических манипуляций для своевременного установления диагноза и

выбора рациональной тактики ведения, профилактики осложнений, наблюдения у детей и подростков;

- обосновывать, выбирать или модифицировать алгоритмы медикаментозного, хирургического,

комбинированного, альтернативного лечения в зависимости от характера, стадии и тяжести заболевания;

индивидуальных характеристик пациентки (возраст, состояние репродуктивной функции, общесоматический

статус).

Уровень компетентности:

Обладание целостным представлением о репродуктивном здоровье человека, факторах, влияющих на развитие

и функционирование органов репродуктивной системы девочек и мальчиков, факторах, снижающих

репродуктивный потенциал населения, мерах предупреждения и современных средствах устранения патологии

органов репродуктивной системы.

Коммуникативность:

Умение грамотно и свободно использовать полученные знания о современной тактике ведения больных с

заболеваниями органов репродуктивной системы в клинической практике, при обмене опытом с коллегами и

общении с пациентами.

Интерн должен иметь навыки:

клинического исследования состояния репродуктивной функции во всех возрастных группах;

проведения дифференциальной диагностики гинекологических заболеваний;

определения показаний к дополнительным методам обследования;

интерпретации данных обследования (лабораторные показатели крови и мочи, концентрации в плазме

крови половых стероидных и гонадотропных гормонов, онкомаркеров, данные гистеросальпингографии, УЗИ,

МРТ, КТ, рентгенографии черепа, маммографии, тестов и проб оценки эндокринного статуса репродуктивной

системы, уродинамических тестов, иммунного статуса, кариотипа, результатов цитологического исследования,

результатов кольпоскопии, гистероскопии, лапароскопии) и постановки окончательного диагноза после

получения результатов дополнительного исследования;

лечения, амбулаторного наблюдения и реабилитации женщин и детей с заболеваниями органов

половой сферы, в том числе острых осложнений гинекологических заболеваний, побочных эффектов

применяемого лечения, а также пограничных ситуаций хирургического, терапевтического, инфекционного

профиля;

заполнения положенной медицинской документации.

Интерн должен иметь представление:

Об основных аспектах общей хирургии, урологии, проктологии, онкологии, педиатрии, интенсивной терапии,

фармакологии. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: знания гуманитарных наук, медикобиологических, естественно-научных. медико-профилактических дисциплин, нормальной и патологической

анатомии, нормальной и патологической физиологии, пропедевтики внутренних болезней, микробиологии.

3.Краткое содержание дисциплины

Учебная дисциплина (модуль) «детская гинекология» относится к профессиональному циклу обучения

основной образовательной программы обучения акушеров гинекологов

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемная лекция,

лекция - пресс-конференция, занятие - конференция, тренинг, мастер-класс, мозговой штурм, «круглый

стол», деловая и ролевая учебная игра, использование компьютерных обучающих программ,

интерактивных атласов, учебно-исследовательская работа, подготовка и защита рефератов. В рамках

изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-практических конференциях, съездах и

симпозиумах, мастер-классах экспертов и специалистов.

Во время самостоятельной работы интерн осваивает теоретический материал, осуществляет подготовку к

семинарским и практическим занятиям, готовит рефераты и сообщения для «круглого стола» и ролевой

учебной игры.

4. Аннотация разработана на основании:

1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

2.ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__УРОГИНЕКОЛОГИЯ

(наименование дисциплины (модуля

Составитель (и):

Дуглас Н.И.

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация

Форма обучения

Цикл, раздел учебного плана

Год(ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации

(зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические семинары

СРС

На экзамен/зачет

Клиническая медицина

Гинекология

Интернатура

Врач- акушер гинеколог

Очное

Факультативные дисциплины

1

1

Зачет

36

3

21

12

Цель: Целью обучения в интернатуре по дисциплине по урологинекология является подготовка

высококвалифицированного специалиста, владеющего в должном объеме знаниями и практическими навыками,

необходимыми в современной урологической и гинекологической практике, соответствующими требованиям

сертификации и последующего лицензирования в качестве специалиста.

Задачи: Задачами обучения в по дисциплине урогинекология являются приобретение врачами необходимых

знаний по вопросам этиологии, патогенеза, классификации, клинических проявлений, диагностики, лечения и

профилактики урологических, урогинекологических заболеваний и освоение необходимых практических

навыков для обследования и лечения урологинекологических больных.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Интерн должен знать:

1. Клиническую симптоматологию наиболее часто встречающихся урогинекологических

заболеваний .

2. Особое внимание он должен уделить симптоматологии неотложных состояний в

урологинекологии.

3. Знать, что такое симптом, симптомокомплекс, синдром.

4. Отчетливо представлять себе связь набора симптомов с конкретной нозологической формой

заболевания для правильной диагностики.

5. Диагностическое значение количественных и качественных изменений мочи.

6. Оценивать важность таких проявлений, как патологические выделения из уретры, влагалища.

7. Знать клиническую характеристику острых и хронических заболеваний в урогинекологии.

8. В зависимости от локализации, иррадиации и характера боли отчетливо представлять себе

поражение каких органов мочеполовой системы имеет место.

9. Различать симптомы ишурии и анурии, гематурии и уретроррагии.

10. Знать основные признаки острых и критических состояний в урогинекологии (ранение и

перевязка мочеточника, ранение мочевого пузыря, кровотечение …).

Интерн должен уметь:

1. Исходя из знания симптомов болезни должен правильно и полно собирать анамнез и на основании

этого правильно интерпретировать полученные результаты объективного исследования и лабораторные

данные.

2. Владеть всеми приемами физикального исследования урологинекологического больного:

а) пальпировать почки в разных положениях тела больного;

б) пальпировать и перкутировать мочевой пузырь;

в) пальпировать уретру;

г) правильно оценивать степени пролапса гениталий и дать оценку недержанию мочи.

3. Уметь определять различными способами наличие остаточной мочи.

4. Интерпретировать результаты общего анализа мочи, пробы мочи по Нечипоренко, пробы

Зимницкого, а также трехстаканной пробы мочи для выявления локализации воспалительного процесса в

мочевых путях.

5. Для успешной диагностики заболеваний врач должен обладать знаниями из нормальной и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии, пропедевтики внутренних

болезней, топографической анатомии.

3.Краткое содержание дисциплины

Урогинекология это раздел медицины, который занимается лечением болезней мочевыделительной

системы у женщин с учетом сопутствующей гинекологической патологии. Урогинекология - это наука о связи

между урологическими и гинекологическими заболеваниями, наука находящаяся на стыке специальностей.

Есть целый ряд заболеваний, которые можно отнести как к области урологии, так и к гинекологии. К

сожалению, очень часто получается, что этими заболеваниями никто не хочет заниматься, никто их не лечит.

Грамотных специалистов-урогинекологов очень мало.

Во всем мире урогинекология или женская урология являются отдельным крупным разделом урологии

и гинекологии. В последние годы проблемы, связанные с качеством жизни женщины, притягивают все большее

внимание специалистов в области медицины, так как растет число пациенток, страдающих заболеваниями

мочеполовой сферы.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Урогинекология» предназначена для реализации

Федерального государственного образовательного стандарта последипломного профессионального образования

(интернатура) по специальности Акушерство и гинекология, квалификация «врач».

Преподавание на кафедре акушерства и гинекологии учебной дисциплины профессионального модуля

«Урогинекология» является важной составляющей профессиональной подготовки выпускников по специальностиАкушерство и гинекология.

4.Аннотация разработана на основании:

1. Федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной

программы послевузовского профессионального образования (ординатура), утвержденного приказом МЗ и

социального развития Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1475н.

2. ООП ВПО по направлению Урогинекология, утвержденного на заседании УМС СВФУ от 24.05 2013

протокол № 10

3. РПД утвержденной на заседании УМС СВФУ от «24» мая 2012 г. №10

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ОНКОЛОГИЯ

(наименование дисциплины (модуля

Составитель (и):

Дуглас Н.И.

Укрупненная группа специальностей

Клиническая медицина

Специальность

Уровень подготовки

Квалификация

Форма обучения

Цикл, раздел учебного плана

Год(ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации

(зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

практические семинары

СРС

На экзамен/зачет

Гинекология

Интернатура

Врач- акушер гинеколог

Очное

Факультативные дисциплины

1

1

Зачет

36

3

21

12

Целью изучения дисциплины является: приобретение знаний об основных симптомах, методах

диагностики, лечения и профилактики онкогинекологических заболеваний. Иметь представления о

пролиферативных процессах женских половых органов, доброкачественных и злокачественных опухолях

яичников, предраке и раке шейки матки и других репродуктивных органов в различные периоды жизни

женщины, а так же профилактировать онкогинекологические заболевания, уметь использовать основные и

дополнительные методы исследования, выполнять умения и навыки согласно перечню МЗ РФ.

В задачи изучения дисциплины входит: освоение теоретических основ современной онкогинекологии,

изучение стандартов диагностики и лечения, освоение умений (решать ситуационную задачу, оформить

историю онкологических больных и другую документацию).

Целью модуля является овладение врачом полным объемом систематизированных теоретических

знаний в области диагностики, лечения и мониторинга онкологических заболеваний женских половых органов,

а также умение использовать профессиональные навыки в самостоятельной работе врача-гинеколога.

1. Изучение современных концепций этиологии и

функциональных нарушений органов репродуктивной системы ;

патогенеза заболеваний и

2. Изучение роли жалоб, анамнеза и физикальных методов обследования;

3. Изучение лабораторных и инструментальных методов, применяемых в онкогинекологии, их

диагностических возможностей и особенностей интерпретации полученных данных;

4. Обучение рациональной тактике ведения больных с различной патологией в разные возрастные

периоды;

7. Ознакомление с показаниями, противопоказаниями, критериями выбора хирургических,

медикаментозных и альтернативных методов лечения онкологических больных;

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Врач-специалист акушер-гинеколог должен знать:

Общие принципы клинического обследования онкологических

больных;

Клинитческие проявления онкогинекологических заболеваний;

Диагностические возможности онкогинекологических больных,

основные этапы лечения;

Принципы и методы оказания первой медицинской помощи у онкологических больных;

Законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в

сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия

населения;

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность онкоучреждений

здравоохранения;

Организацию онкологической-гинекологической службы, структуру, штаты и оснащение учреждений

здравоохранения онкогического профиля;

Основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи женщинам с

онкогинекологическими заболеваниями;

Современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных;

Теоретические аспекты всех нозологий по профилю «Онкогинекология», их этиологию, патогенез,

клиническую симптоматику и особенности течения;

Общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики

функционального состояния органов и систем человеческого организма, используемые

онкогинекологии;

Основы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы и порядок их

проведения;

Правила оформления медицинской документации;

Теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и лекарственного обеспечения;

Врач-специалист должен уметь:

Установить диагноз и провести необходимое обследование и лечение при онкогинекологических

заболеваниях: кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины; доброкачественные

опухоли матки и придатков; злокачественные опухоли матки и придатков;

На основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов клинико-лабораторных и

инструментальных методов исследования установить (подтвердить) диагноз у пациенток

гинекологического профиля;

Определять тактику ведения пациенток с онкогинекологическими заболеваниями;

Проводить дифференциальную диагностику между различными опухолями и опухолевидными

образованиями органов малого таза;

Самостоятельно проводить и организовывать проведение диагностических, лечебных,

реабилитационных процедур и мероприятий у пациенток с подозрением на онкогинекологическую

патологию;

Проводить профилактические мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья и

предупреждению онкогинекологических заболеваний.

Специалист должен владеть:

Методами общеклинического обследования (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация,

определение свойств артериального пульса, измерение артериального давления);

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;

Алгоритмом развернутого клинического диагноза; алгоритмом постановки предварительного диагноза

с последующим направлением к соответствующему врачу-специалисту;

Выполнением основных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной

помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;

Алгоритмом выбора лекарственной терапии для оказания первой доврачебной помощи при

неотложных и угрожающих жизни состояниях.

Назначить и обосновать терапию у конкретного онкологического больного;

Определить пути введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность

и безопасность проводимого лечения;

Проводить лечение осложнений;

Оказать помощь при неотложных состояниях у онкологических больных.

Иметь представление:

Об этиологии и патогенезе наиболее распространенных онко-заболеваний;

Современной классификации онкологических заболеваний;

Основной клинической картине, особенностях течения онкозаболеваний в разных возрастных группах;

Современных методах диагностики (включая эндоскопические, рентгенологические методы, УЗИдиагностику);

Основах оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи;

Принципах диспансерного наблюдения;

Методах медицинской и психологической реабилитации;

Этических, юридических и деонтологических особенностях работы с онкобольными;

Принципах оказания паллиативной помощи онкологическим больным в амбулаторно-поликлинических

условиях.

3.Краткое содержание дисциплины

Урогинекология это раздел медицины, который занимается лечением болезней мочевыделительной

системы у женщин с учетом сопутствующей гинекологической патологии. Урогинекология - это наука о связи

между урологическими и гинекологическими заболеваниями, наука находящаяся на стыке специальностей.

Есть целый ряд заболеваний, которые можно отнести как к области урологии, так и к гинекологии. К

сожалению, очень часто получается, что этими заболеваниями никто не хочет заниматься, никто их не лечит.

Грамотных специалистов-урогинекологов очень мало.

Во всем мире урогинекология или женская урология являются отдельным крупным разделом урологии

и гинекологии. В последние годы проблемы, связанные с качеством жизни женщины, притягивают все большее

внимание специалистов в области медицины, так как растет число пациенток, страдающих заболеваниями

мочеполовой сферы.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Урогинекология» предназначена для реализации

Федерального государственного образовательного стандарта последипломного профессионального образования

(интернатура) по специальности Акушерство и гинекология, квалификация «врач».

Преподавание на кафедре акушерства и гинекологии учебной дисциплины профессионального модуля

«Урогинекология» является важной составляющей профессиональной подготовки выпускников по специальностиАкушерство и гинекология.

4.Аннотация разработана на основании:

1. Федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной

программы послевузовского профессионального образования (ординатура), утвержденного приказом МЗ и

социального развития Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1475н.

2. ООП ВПО по направлению онкогинекология, утвержденного на заседании УМС СВФУ от 24.05 2013

протокол № 10

3. РПД утвержденной на заседании УМС СВФУ от «24» мая 2012 г. №10

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

(наименование дисциплины (модуля

Составитель (и):

Саввина Н.А.

Укрупненная группа специальностей

Клиническая медицина

Специальность

Дерматовенерология

Уровень подготовки

Квалификация

Форма обучения

Цикл, раздел учебного плана

Год(ы) изучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации

(зачет/экзамен)

Количество

часов всего, из них:

лекционные

практические семинары

СРС

На экзамен/зачет

Интернатура

Врач- акушер гинеколог

Очное

Факультативные дисциплины

1

1

Зачет

36

3

21

12

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у интернов теоретических знаний и практических навыков по дерматовенерологии.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, регламентирующие

деятельность органов и учреждений здравоохранения, организацию дерматовенерологической службы;

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики,

используемые при заболеваниях кожи и инфекций, передаваемых половым путем;

- строение, физиологию и патологию кожи, виды ее нарушений;

- основы

патогенетического

подхода

при

проведении

терапии

и

профилактики

дерматовенерологической помощи;

- клиническую симптоматику и терапию в дерматовенерологии, дифференциальную диагностику,

профилактику;

- клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей кожи, их диагностику,

принципы лечения и профилактики;

- общие и специальные методы исследования в дерматовенерологии;

- основы фармакотерапии в дерматовенерологии,

- основы физиотерапии и лечебной физкультуры в дерматовенерологии, показания и противопоказания к

санаторно-курортному лечению;

- основы рационального питания и принципы диетотерапии в дерматологической практике;

- показания к госпитализации дерматовенерологических больных;

Уметь:

получить информацию о заболевании, установить возможные причины его возникновения,

прогрессирования с учетом влияния на организм социальных, наследственных, профессиональных, возрастных

и климатических факторов.

оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать неотложную помощь.

принимать правильные решения по тактике ведения больного.

проводить функциональные, лабораторные и инструментальные исследования, давать им оценку, при

необходимости привлекать консультантов-специалистов.

проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновывать клинический диагноз.

вырабатывать лечебную тактику с учетом индивидуальных и патогенетических особенностей развития

заболевания.

вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-профилактическими

учреждениями;

осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность.

Владеть:

-

методикой опроса, осмотра кожных покровов и видимых слизистых оболочек (диаскопия, пальпация,

поскабливание, воспроизведение и оценка дермографизма, определение болевой, температурной и

тактильной чувствительности, воспроизведение проб, выявление симптома Никольского, триады

псориатических симптомов и т.д.);

- постановкой диагноза заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем,

также

неотложных состояний.

- забор патологического материала для исследования на бледную трепонему, гонококки, трихомонады,

грибы, акантолитические клетки, чесоточного клеша, лемодекс;

- диагностическая биопсия кожи, пункция лимфатического узла;

- методикой наружного лечения (наложение примочек, припарок, дер¬матологического компресса,

взбалтываемых взвесей, мазей, кремов, паст, аэрозолей, пудр, лаков, пластырей);

- пальпация предстательной железы;

- катетеризация мягким катетером; инстилляция уретры;

- удаление остроконечных кондилом, контагиозного моллюска

- назначением лечебных, реабилитационных, профилактических и оздоровительных мероприятий

3.Краткое содержание дисциплины

Программа включает 7 следующих разделы: Раздел 1: Рак наружных половых органов и влагалища Рак

шейки матки, Рак тела матки, Саркома труб, Трофобластическая болезнь, Рак яичников, Рак маточных труб.

Иинтерн в процессе подготовки должен овладеть алгоритмами и стандартами диагностики, дифференциальной

диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний. В процессе обучения врач-интерн должен

получить или закрепить общие и специальные знания и умения в объеме требований квалификационной

характеристики специалиста врача-гинеколога с уклоном на онкогинекологию.

4.Аннотация разработана на основании:

1. Федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной

программы послевузовского профессионального образования (ординатура), утвержденного приказом МЗ и

социального развития Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1475н.

2. ООП ВПО по направлению онкогинекология, утвержденного на заседании УМС СВФУ от 24.05 2013

протокол № 10

3. РПД утвержденной на заседании УМС СВФУ от «24» мая 2012 г. №10

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ__

(наименование дисциплины (модуля)

Составитель (и):

_Егорова В.Б., доц. кафедры детских болезней с курсом ОЗ и ОЗ, к.м.н., доцент_

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Цикл, раздел учебного плана

Год обучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

Практические (семинары, практические занятия)

СРС

на экзамен/зачет

Клиническая медицина

Неонатология

интернатура

Врач акушер гинеколог

Факультативные дисциплины

1

1

зачет

36

3

21

12

-

1. Цели освоения дисциплины

Рассматривая социальную медицину как расширенное понимание клинической медицины,

учитывающей социальные, психологические факторы, а также факторы окружающей среды, влияющие на

пациентов (клиентов), учитывается множество взаимосвязей между медициной и обществом. Все это

характеризует междисциплинарный характер социальной медицины при подготовке бакалавров социальной

работы.

Программа дисциплины содержит разделы, предусматривающие изучение организации медицинской

помощи беременным женщинам и наблюдения за новорожденными в условиях поликлиники, организации

помощи новорожденным в условиях родильного дома, отделений патологии новорожденных, выхаживания

недоношенных детей, новорожденных с инфекционной патологией, патофизиологических аспектов основных

заболеваний; планирования семьи и др.

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-неонатолога,

обладающего теоретическими знаниями и практическими умениями в области диагностики и лечения

новорожденных детей, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.

Программа основана на необходимости в процессе изучения дисциплины решения трех основных

задач: изучение основных факторов, влияющих на формирование плода и новорожденного; проведение

диагностических и лечебных мероприятий при различных заболеваниях периода новорожденности; овладение

технологиями, направленными на сохранение здоровья и профилактику развития заболеваний.

В результате изучения дисциплины врач-интерн будет знать основные факторы, влияющие на

формирование здоровья плода и новорожденного; организацию медико-социальной помощи новорожденным;

содержание вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения; социально-медицинские

аспекты и общие принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний; социальномедицинские аспекты планирования семьи; и др.

Бакалавр научится анализировать показатели здоровья и демографические показатели; владеть

формами, средствами и методами гигиенического воспитания; навыками взаимодействия с медицинскими

работниками по решению проблем клиентов; комплексным подходом в решении проблем здоровья и др.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность

органов и учреждений здравоохранения;

− Общие вопросы организации педиатрической помощи и работы учреждений, связанных с обслуживанием

детей;

− Анатомо-физиологические особенности плода и ребенка, физиологическое развитие детей в различные

возрастные периоды;

− Закономерности внутриутробного роста и развития плода;

− Анатомо-физиологические особенности доношенных и недоношенных детей;

− Биологические и средовые факторы, формирующие здоровье;

− Принципы рационального вскармливания и питания детей;

− Основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других общемедицинских

проблем;

− Показатели гомеостаза, основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса;

− Физиологию и патофизиологию основных систем организма;

− Современные методы диагностики основных нозологических форм;

− Современную классификацию, этиологию, патогенез, симптоматику основных соматических и

инфекционных заболеваний;

− Современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний;

− Основы фармакотерапии детского возраста, показания и противопоказания к применению лекарственных

веществ, осложнения при их применении;

− Диетотерапию при различной патологии;

− Основы фитотерапии, физиотерапии, ЛФК и врачебного контроля в детском возрасте;

− Принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации;

− Принципы разработки, внедрения и реализации оздоровительных технологий, вопросы реабилитации и

диспансерного наблюдения;

− Формы планирования и отчетности.

Уметь:

- Общаться с родителями, соблюдая деонтологические нормы и принципы;

− Организовать работу по изучению состояния здоровья новорожденных детей;

− Собрать генеалогический, перинатальный анамнез, анамнез жизни и заболевания, выбрать факторы риска

возникновения заболевания;

− Провести полное клиническое обследование ребенка. Сформулировать предварительный диагноз;

− Своевременно определить синдромы, требующие оказания неотложной помощи;

− Назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, дать оценку их результатов;

− Решить вопрос о необходимости дополнительных специализированных исследований и консультаций

специалистов;

− В комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструментальных и функциональных

исследований, заключений специалистов;

− Поставить клинический диагноз в соответствии с международной классификацией заболеваний;

− Назначить лечение, контролировать его результаты, проводить коррекцию;

− Установить объём помощи при неотложных состояниях и последовательность её оказания;

− Провести реабилитационные мероприятия с проведением традиционных и нетрадиционных методов;

− Провести диспансеризацию здоровых новорожденных, обеспечить их дифференцированное наблюдение (с

учетом факторов риска возникновения заболевания);

− Проводить диспансеризацию больных детей с учетом выявленной патологии, факторов риска

возникновения осложнений и новых заболеваний, хронизации и возможности инвалидизации;

− Планировать проведение профилактических прививок состоящим под наблюдением детям;

− Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции;

− Определить показания к госпитализации больных детей (экстренной, плановой), направить на

госпитализацию;

− Провести комплексную оценку состояния здоровья ребенка;

− Владеть методами пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

− Вести медицинскую документацию, применяемую в лечебно-профилактическом учреждении;

анализировать свою работу, составлять по ней отчеты;

− Уметь пользоваться необходимой медицинской аппаратурой.

Владеть:

− Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;

− Методикой работы с первичной документацией (в стационаре, поликлинике);

− Вести необходимую медицинскую документацию, составлять план, отчет и проводить анализ своей работы;

− Проводить анализ перинатальной и младенческой смертности;

− Методикой расчета питания по основным ингредиентам у здоровых детей и при патологии;

− Методикой клинического обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);

− Методикой определения группы крови и резус-фактора; правилами и техникой переливания крови,

препаратов крови и кровезаменителей; заменного переливания крови новорожденным при ГБН.

− Методикой временной остановки наружных кровотечений путем наложения жгута и другими способами.

− Методикой забора крови для бактериологических исследований.

− Методикой проведения люмбальной пункции новорожденным.

− Интубация трахеи с целью заместительной терапии сурфактантом.

− Методикой оценки результатов лабораторных и специальных методов исследования (морфологических,

биохимических, иммунологических, серологические показатели крови, мочи, мокроты, кала,

спинномозговой жидкости, показателей коагулограммы, КЩС);

− Оценкой результатов функционального обследования органов дыхания, сердечнососудистой системы,

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЦНС и др.;

− Оценкой результатов рентгенологического исследования новорожденных;

− Методикой оказания неотложной помощи при неотложных состояниях;

− Определять группы здоровья у детей в возрастном аспекте;

− Назначать лечебные мероприятия при заболеваниях, патологических состояниях, в соответствии со стандартом

медицинской помощи при данной патологии;

− Проводить экстренные противоэпидемиологические мероприятия в инфекционном очаге при чрезвычайных

ситуациях;

− Оформлять и отправлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении инфекционного

заболевания;

− Определять показания к госпитализации новорожденного и организовать ее;

− Определять степень нарушения гомеостаза у больного новорожденного и применяет меры для его

нормализации;

− Оценивать неврологический статус новорожденных.

− Проводить мониторирование витальных функций.

− Проводить респираторную поддержку новорожденных различными инвазивными и неинвазивными

методами.

− Измерять показатели витальных функций организма плода и новорожденного.

3. Краткое содержание дисциплины

Проблема здоровья неотъемлема от других проблем человека и актуальна во все периоды его

индивидуального развития. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние

полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и

физических дефектов. Невозможно решать проблемы здоровья без учета широкого спектра социальных

факторов. Социальная медицина, учитывающая социальные, психологические факторы, а также воздействия

окружающей среды, влияющие на здоровье человека, рассматривается как расширенное понимание

клинической медицины, социальная работа признается деятельностью, родственной врачеванию.

Рассматривая социальную медицину как расширенное понимание клинической медицины,

учитывающей социальные, психологические факторы, а также факторы окружающей среды, влияющие на

пациентов (клиентов), учитывается множество взаимосвязей между медициной и обществом. Все это

характеризует междисциплинарный характер социальной медицины.

Программа дисциплины содержит разделы, предусматривающие изучение социальных и генетических

основ здоровья; организации медико-социальной помощи населению; санитарно-эпидемиологического

благополучия населения; социально-медицинских аспектов основных заболеваний; планирования семьи; основ

психического здоровья; биоэтики и др.

Целью изучения дисциплины является обучение будущего бакалавра знаниям факторов, влияющих на

здоровье, а также способам сохранения и укрепления физического, психического и социального благополучия.

Программа основана на необходимости в процессе изучения дисциплины решения трех основных

задач: изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека; овладение технологиями, направленными

на сохранение здоровья и предупреждение развития заболеваний; определение роли социальных работников,

участвующих в оказании медико-социальной помощи населению.

В результате изучения дисциплины будущий бакалавр будет знать основные факторы, влияющие на

индивидуальное и общественное здоровье; организацию медико-социальной помощи населению; содержание

вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения; социально-медицинские аспекты и общие

принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний; социально-медицинские аспекты

планирования семьи; основы психического здоровья; основы законодательства Российской Федерации об

охране здоровья граждан и др.

Бакалавр научится анализировать показатели здоровья и демографические показатели; владеть

формами, средствами и методами гигиенического воспитания; навыками взаимодействия с медицинскими

работниками по решению проблем клиентов; комплексным подходом в решении проблем здоровья и др.

4. Аннотация разработана на основании:

3. 1. ФГТ в структуре ООП интернатуры от 5 декабря 2011 года №1475н

4. ООП ВПО по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология

Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры 27.03.2014 г

Аннотация

к рабочей программе дисциплины (модуля)

__ХИРУРГИЯ__

(наименование дисциплины (модуля)

Составитель (и):

_Гоголев Н.М., д.м.н. зав каф. хирургических болезней и стоматологии ФПОВ МИ СВФУ_

Укрупненная группа специальностей

Специальность

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Цикл, раздел учебного плана

Год обучения

Количество зачетных единиц (кредитов)

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Количество часов всего, из них:

лекционные

Практические (семинары, практические занятия)

СРС

на экзамен/зачет

Клиническая медицина

Хирургия

интернатура

Врач акушер гинеколог

Факультативные дисциплины

1

2

зачет

72

6

42

24

-

1. Цели освоения дисциплины

Основной целью учебной дисциплины является подготовка квалифицированного врача-специалиста

акушера-гинеколога, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и

готового для самостоятельной профессиональной деятельности акушера-гинеколога в соответствии ФГОС ППО

по данной специальности.

Задачи дисциплины (модуля), реализующие указанные цели, по освоении учебной дисциплины

(модуля) врача-ординатора следующие:

1.

Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая основы

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний,

лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с

учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний.

2.

Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по акушерству и

гинекологии с целью самостоятельного ведения больных преимущественно в амбулаторно-поликлинических

условиях работы, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3.

Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и функциональной

диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях, формирования умения оценки

результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе

адекватного лечения.

4.