ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 2010 В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

1. Особенности экзамена 2010 г. и характеристика контрольноизмерительных материалов

Единый государственный экзамен по физике призван оценить подготовку выпускников XI классов общеобразовательных учреждений с целью государственной (итоговой) аттестации и отбора выпускников для поступления в средние специальные и

высшие учебные заведения. В Республике Мордовия ЕГЭ по физике проводится с 2003

года. Широкое использование контрольных измерительных материалов ЕГЭ позволяет

говорить о возможности объективной оценки подготовленности выпускников и абитуриентов по школьному курсу физики, а также необходимости разработки рекомендаций по

совершенствованию методики преподавания предмета с учетом результатов единого экзамена.

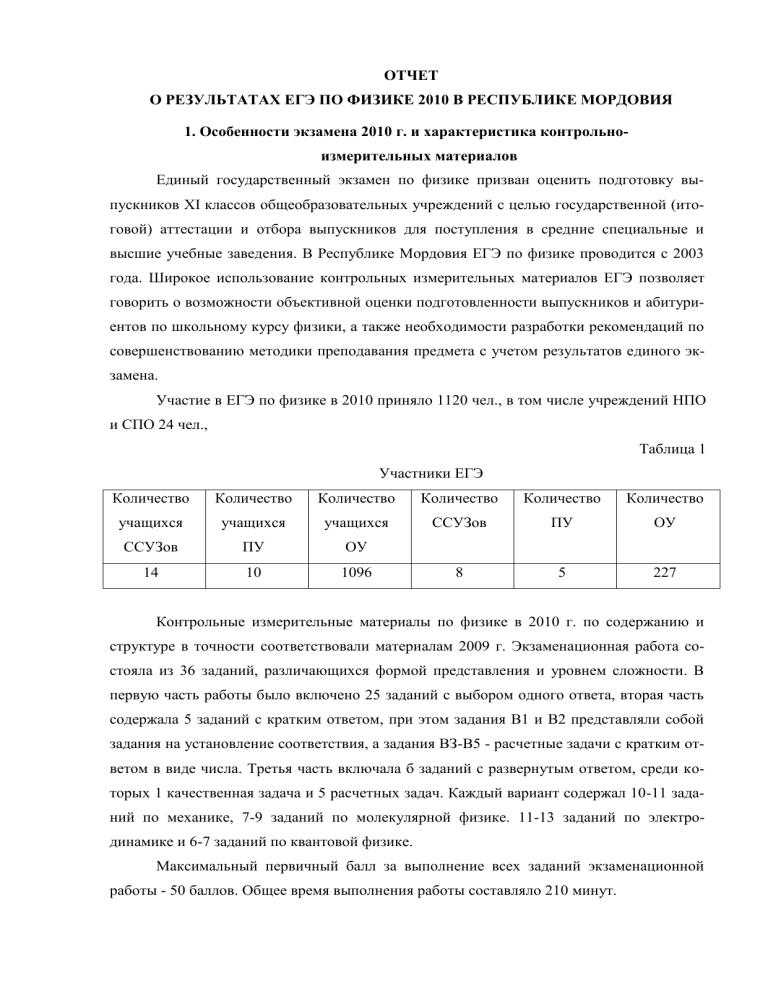

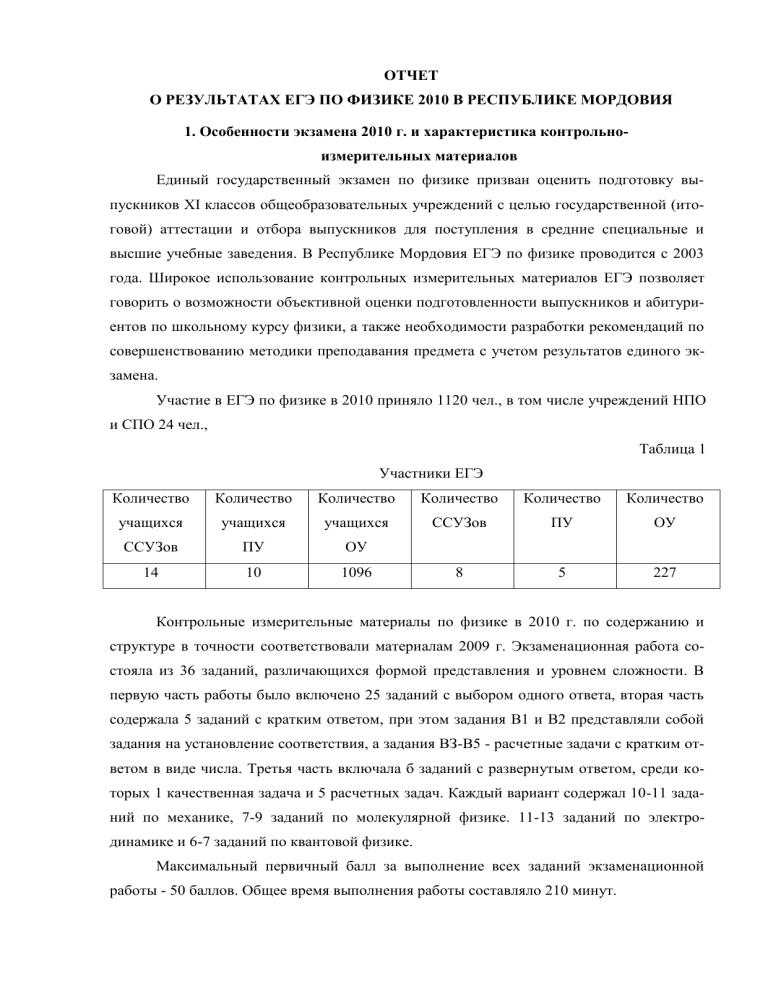

Участие в ЕГЭ по физике в 2010 приняло 1120 чел., в том числе учреждений НПО

и СПО 24 чел.,

Таблица 1

Участники ЕГЭ

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

учащихся

учащихся

учащихся

ССУЗов

ПУ

ОУ

ССУЗов

ПУ

ОУ

14

10

1096

8

5

227

Контрольные измерительные материалы по физике в 2010 г. по содержанию и

структуре в точности соответствовали материалам 2009 г. Экзаменационная работа состояла из 36 заданий, различающихся формой представления и уровнем сложности. В

первую часть работы было включено 25 заданий с выбором одного ответа, вторая часть

содержала 5 заданий с кратким ответом, при этом задания В1 и В2 представляли собой

задания на установление соответствия, а задания ВЗ-В5 - расчетные задачи с кратким ответом в виде числа. Третья часть включала б заданий с развернутым ответом, среди которых 1 качественная задача и 5 расчетных задач. Каждый вариант содержал 10-11 заданий по механике, 7-9 заданий по молекулярной физике. 11-13 заданий по электродинамике и 6-7 заданий по квантовой физике.

Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий экзаменационной

работы - 50 баллов. Общее время выполнения работы составляло 210 минут.

Общее время выполнения работы составляло 210 минут.

Содержание экзаменационной работы по физике в 2010 г. определялось следующими документами:

• Кодификатор элементов содержания по физике для составления контрольноизмерительных материалов единого государственного экзамена 2010 г.

• Спецификация экзаменационной работы по физике единого государственного экзамена 2010 г.

• Демонстрационный вариант КИМ 2010 г.

Кодификатор элементов содержания образования и спецификация экзаменационной работы были составлены на основе Обязательного минимума содержания среднего

(полного) общего образования по физике (Приказ МО от 30.06. 1999 г. Л* 56) и учитывали Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) образования

по физике, профильный уровень (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089).

В экзаменационной работе были представлены задания базового, повышенного и

высокого уровней сложности. К заданиям базового уровня, проверяющим усвоение

наиболее важных физических понятий и законов, относились 20 заданий с выбором ответа. 2 задания с кратким ответом. Задания повышенного уровня содержались во всех частях работы (5 заданий с выбором ответа. 3 расчетных задачи с кратким ответом и 1 качественная задача, требующая развернутого ответа). Они контролировали умение использовать физические понятия и законы для анализа достаточно сложных процессов и умение

решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем

школьного курса физики. Задания высокого уровня сложности - это 5 расчетных задач,

которые требуют применения знаний сразу из двух-трех разделов физики в измененной

или новой ситуации. Эти задания располагаются в третьей части работы в соответствии с

тематической принадлежностью.

Структура варианта КИМ

В КИМ 2010 г. были включены задания по всем основным содержательным разделам курса физики:

1) «Механика» (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике,

механические колебания и волны);

2) «Молекулярная физика. Термодинамика»;

3) «Электродинамика» и «Основы специальной теории относительности», (электростатика, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, элементы СТО);

4)«Квантовая физика» (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика

атомного ядра).

Общее количество заданий в варианте по каждому из разделов приблизительно

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому

на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В таблице 2 показано распределение заданий по перечисленным выше блокам содержания в каждой из частей экзаменационной работы.

При разработке содержания экзаменационной работы учитывалась необходимость контроля не только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе,

но, в равной мере, проверки овладения учащимися основными умениями. Распределение

заданий по видам умений (отдельно для заданий с выбором ответа и для задач части 2 и

3 представлено в таблицах 3 и 4.

Экзаменационный вариант по физике составлялся таким образом, чтобы в заданиях

использовались различные способы представления информации: графики, таблицы, схемы, схематичные рисунки, фотографии реальных экспериментов. При выполнении таких

заданий тестируемые должны были дополнительно к умениям, перечисленным выше,

продемонстрировать также умения работать с информацией различного типа. Все задания

первой и второй частей экзаменационной работы оценивались в 1 первичный балл. Решения задач третьей части (С1-С6) оценивались двумя экспертами в соответствии с обобщенными критериями оценивания, с учетом правильности и полноты ответа. Максимальный балл за все задания с развернутым ответом составлял 3 балла. Задача считалась решенной, если учащийся набрал за нее не менее 2-х баллов.

Оценка результатов выполнения работы с целью аттестации выпускников школы и

определение готовности экзаменуемого к продолжению обучения в вузах проводилось

раздельно. Аттестационная оценка выпускника школы определялась по 5-балльной шкале.

Оценка, которая фиксируется в сертификате для поступления в вузы, подсчитывалась по

100-балльной шкале на основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы.

По физике система пересчета набранных учащимися первичных баллов в «тестовые» баллы по 100-балльной шкале и в оценки по пятибалльной шкале на протяжении последних трех лет варьируется незначительно.

Небольшие изменения интервалов первичных тестовых баллов при выставлении

аттестационных оценок связано с некоторым перераспределением соотношения количества заданий разного уровня сложности в КИМах различных лет.

2. Основные результаты выполнения экзаменационной работы в Республике Мордовии

В ЕГЭ по физике в 2010 г. приняли участие 1120 человек.

Таблица 3

Средний балл

Учебный

год

2003-2004

Средний балл по пятибалльной шкале

3,9

Средний балл по стобалльной шкале

2004-2005

3,7

54,5

2005-2006

3,9

59,04

2006-2007

4,0

59,3

2007-2008

3,8

56,8

2008-2009

3,8

56,8

2009-2010

3,9

56,93

58,4

Таблица 4

Распределение участников ЕГЭ по диапазонам тестовых баллов

Баллы

0-9

Число вы- 0

пускников

Процент

0

выпускников

Число вы- 3

пускников

Процент

0,3

выпускников

Число

вы- 0

пускников

Процент

0

выпускников

Число

вы- 0

пускников

Процент

0

выпускников

Число

вы- 0

пускников

Процент

0

выпускников

Число вы- 0

пускников

Процент

0

выпускников

Число вы- 2

пускников

Процент

0,2

выпускников

1019

0

2029

8

30- 40-49

39

61

143

5059

321

6069

212

70-79

80-89

90-100

Учебный год

126

24

6

2003-2004

0

0,9

6,8

15,9

35,6 23,5

14

2,7

0,7

2003-2004

2

37

120

192

273

248

75

25

10

2004-2005

0,2

3,7

12,2

19,5

27,7 25,2

7,6

2,5

1

2004-2005

0

5

48

140

228

249

135

27

6

2005-2006

0

0,6

5,7

16,7

27,2 29,7

16,1

3,2

0,7

2005-2006

4

5

56

111

187

287

111

25

11

2006-2007

0,5

0,6

7

13,9

23,5

36

13,9

3,1

1,4

2006-2007

1

10

33

121

203 210

62

8

0

2007-2008

0,2

1,5

5,1

18,6

31,2 32,3

10

1,2

0

2007-2008

1

10

33

121

203 210

62

8

0

2007-2009

0,2

1,5

5,1

18,6

31,2 32,3

10

1,2

0

2007-2009

0

13

65

171

381 383

92

12

1

2009-2010

0

1,2

5,8

15,3

34,0 34,2

8,2

1,1

0,1

2009-2010

Как было сказано в части 1 первичные баллы, полученные участниками экзаме-

на, переводились в аттестационную оценку и тестовые баллы по 100-балльной шкале.

Таблица 5

Сводные данные результатов ЕГЭ по физике в разрезе районов Мордовии

Район

Кол-во уч-ся

Ардатовский район

Атюрьевский район

Атяшевский район

Большеберезниковский

район

Большеигнатовский район

г.о. Саранск

Дубёнский район

Ельниковский район

Зубово-Полянский район

Инсарский район

Ичалковский район

Кадошкинский район

Ковылкинский район

Кочкуровский район

Краснослободский район

Лямбирский район

Ромодановский район

Рузаевский район

Старошайговский район

Темниковский район

Теньгушевский район

Торбеевский район

Чамзинский район

По Мордовии

24

18

36

Средний

балл

58,67

61,50

54,83

25

16

433

26

25

56

25

28

6

35

12

34

39

22

121

27

13

24

33

42

1120

56,24

60,44

58,23

57,46

62,72

59,30

53,80

52,68

52,17

47,83

50,83

63,97

53,49

55,09

53,40

54,37

47,69

55,29

61,88

59,36

56,93

Данные таблицы показывают, что самые высокие результаты в 2010 году получили участники ЕГЭ Ельниковского (62,72), Торбеевского(61,88), Атюрьевского(61,5),

районов. Сравнивая итоги за 4 года эксперимента можно сказать, что эта картина

не постоянна, из года в год меняется и сделать конкретных выводов не позволяет.

Анализ результатов экзамена, выполненный с учетом типа населенного пункта,

показал, что в целом качество выполнения КИМ выпускниками школ крупных городов

выше, чем в сельских школах. Такие результаты обусловлены, вероятно, более широкими,

по сравнению с селом, кадровыми возможностями городских школ, наличием специализированных классов, дающих «профильную» подготовку по физике, а также привлечением в крупных городах к подготовке выпускников вузовских преподавателей.

Учащиеся сельских школ достаточно хорошо (на том же уровне, что и городские

школьники) справляются с заданиями, в которых требуется применить при несложных

расчетах различные формулы и законы. Однако они испытывают существенные затруднения при ответе на вопросы, которые довольно часто встречаются в различных сборни-

ках тестовых заданий, но отсутствуют в типовых сборниках задач, входящих в комплектацию школьных кабинетов физики. Кроме того, выпускники сельских школ показывают значительно более низкие результаты при решении задач высокого уровня: здесь

проценты выполнения для отдельных оригинальных заданий различаются в 2-3 раза.

Представляется уместным сравнение результативности отдельных профильных образовательных учреждений со среднестатистическим результатом в Мордовии. Сравнение

отметок на примере гимназий, лицеев позволяет делать обоснованные выводы о существенных отличиях в результатах выпускников, ориентированных на профильное изучение физики от учащихся средних общеобразовательных учреждений. Повышенный уровень требований, предъявляемый, как правило, к учащимся в таких учреждениях обеспечивает им высокий уровень успешности при выполнении заданий ЕГЭ и полноту знаний.

3. Анализ выполнения экзаменационной работы по физике

Варианты ЕГЭ по физике содержали в первой и второй частях задания двух типов

и различных уровней сложности (базовый и повышенный) по семнадцати основным темам всех разделов школьного курса физики.

Задачи с развернутым ответом высокого уровня сложности требовали применения

знаний либо из различных тем одного раздела, либо из двух разделов курса физики одновременно. Однако по содержательной принадлежности их, как правило, относят к одной

из тем по принципу «темы с наибольшим номером». (Например, если в задаче движение

заряженной частицы под действием силы Лоренца, то ее относят к теме «Магнитное поле»).

Анализ выполнения заданий с выбором ответа (часть 1)

Механика

Каждый вариант по физике содержал семь заданий базового уровня и два задания

повышенного уровня с выбором ответа, которые проверяли различные элементы содержания по всем темам раздела «Механика». На достаточно высоком уровне усвоены элементы

знаний, проверяемые следующими заданиями базового уровня:

• определение скорости по графику зависимости пути от времени;

• определение ускорения по графику зависимости скорости от времени;

• определение пути по графику зависимости скорости от времени;

• третий закон Ньютона;

• проверка знания формулы второго закона Ньютона;

• закон Гука (сравнение жесткости или удлинения пружин);

• закон всемирного тяготения;

• проверка формулы для силы трения;

• проверка формулы для импульса тела;

• изменение импульса под действием постоянной силы;

• превращение потенциальной энергии в кинетическую (и обратно);

• условие плавания тел;

• чтение графика зависимости амплитуды установившихся колебаний маятника от

частоты вынуждающей силы;

• чтение графика зависимости координаты колеблющегося тела от времени;

• уравнения скорости и координаты тела, совершающего колебательное движение;

• звуковые волны (определение длины волны, частоты, периода колебаний);

• движение по окружности с постоянной скоростью (определение ускорения, скорости, периода, частоты).

На повышенном уровне успешно выполнялись задания на расчет параметров равноускоренного движения; применение закона Гука, формулы для силы трения, на движение

искусственных спутников, на применение закона сохранения импульса к неупругому

удару, закона сохранения энергии.

Наиболее проблемными были следующие задания:

• Узнавание графика зависимости проекции ускорения от времени для соответствующего участка графика зависимости проекции скорости от времени. Основная ошибка

здесь - выбор знака проекции ускорения.

• Расчет времени, максимальной высоты подъема или начальной скорости для тел,

брошенных вертикально вверх.

• Направление векторов ускорения и равнодействующей силы.

• Первый закон Ньютона (инерциальные системы отсчета).

• Независимость силы трения от площади опоры.

• Определение веса тела в движущемся с ускорением лифте.

• Импульса тела и сложение скоростей.

• Условие равновесия рычага.

• Момент силы.

• Равновесие разнородных жидкостей в сообщающихся сосудах. С этой серией заданий хорошо справились лишь учащиеся с отличным уровнем подготовки.

• КПД наклонной плоскости.

• Формула для периода колебаний математического маятника, наблюдается и в других

заданиях, где необходимо извлекать квадратный корень.

МКТ и термодинамика

По этому разделу в каждый вариант было включено семь заданий (6 базового

уровня и 1 - повышенного). Учащиеся продемонстрировали хороший уровень знаний при

выполнении следующих заданий:

• строение газов, жидкостей и твердых тел;

• количество теплоты при нагревании (охлаждении) тела (формула, расчет, график);

• узнавание графиков изопроцессов;

• зависимость средней кинетической энергии хаотического движения молекул от температуры;

• давление идеального газа;

• применение уравнения состояния газа;

• графики зависимости температуры от времени при плавлении (кристаллизации), кипении (конденсации);

• постоянство температуры кипения, плавления;

• тепловое равновесие;

• изменение внутренней энергии (график);

• определение работы газа (или внешних сил) по графику зависимости

давления от объема;

• соотношение работы газа и полученного (отданного) количества теплоты на различных участках циклических процессов;

• относительная влажность воздуха (формула).

Сложными оказались задания, проверяющие следующие элементы знаний:

• особенности протекания диффузии и броуновского движения и их теоретическое

объяснение;

• определение вида изопроцесса по его описанию;

• изменение параметров газа при изменении температуры в различных процессах;

• насыщенный и ненасыщенный пар;

• направление теплопередачи;

• первый закон термодинамики.

Электродинамика

Электродинамика - один из самых объемных разделов школьного курса физики. В

первой части работы содержалось 8 заданий базового уровня и 2 задания повышенного

уровня по всем темам электродинамики. Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями, проверяющими следующие элементы содержания:

• закон сохранения заряда;

• закон Кулона;

• движение заряженной частицы в однородном электростатическом поле;

• связь работы и разности потенциалов электрического поля;

• емкость конденсатора;

• закон Ома для участка цепи;

• работа электрического тока;

• закон Джоуля-Ленца;

• последовательное и параллельное соединения проводников;

• взаимодействие полюсов магнита;

• магнитный поток;

• сила Ампера;

• формула Томсона;

• емкостное и индуктивное сопротивление;

• условия наблюдения интерференционных максимумов и минимумов;

• закон отражения света;

• закон преломления света;

• линза (основные лучи, построение изображений);

• дисперсия света.

Низкими являются результаты выполнения заданий по теме «Проводники в электростатическом поле».

Анализ выполнения заданий по электродинамике показывает, что учащиеся плохо

ориентируются в том, какие частицы являются носителями заряда при протекании тока в

различных средах. Особенно это касается тех вопросов, в которых речь идет о примесной

проводимости полупроводников. Сложными оказались также задания на определение

направления силы Лоренца, на понимание основных свойств электромагнитных волн и

условий их излучения; узнавание оптических явлений (интерференция, дифракция) и

условия их наблюдения; электромагнитную индукцию.

Квантовая физика

К этому разделу относилось три вопроса базового уровня и одно задание повышенной сложности. Результаты выполнения этих заданий говорят об усвоении следующих элементов содержания:

• энергия фотонов различных диапазонов электромагнитных излучений;

• линейчатые спектры;

• импульс фотона;

• уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;

• виды радиоактивных излучений;

• строение ядра атома различных изотопов;

• закон сохранения заряда и массового числа в ядерных реакциях.

Анализ выполнения заданий с развернутым ответом (часть 3)

В третьей части экзаменационной работы содержались задачи высокого уровня

сложности по всем разделам школьного курса физики. По принятым критериям оценивания заданий с развернутым ответом полное правильное решение задачи должно было содержать следующие элементы:

1)верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых

необходимо для решения задачи выбранным способом;

2)проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие

к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение "по

частям" (с промежуточными вычислениями).

Проверка выполнения заданий с развернутым ответом проводилась региональными предметными комиссиями по обобщенным критериям оценки. В системе оценивания

по возможности были учтены наиболее типичные ошибки или недочеты, допускаемые

учащимися, и определено их влияние на оценивание. Для каждого задания, в качестве

справки и для контроля правильности требуемого ответа, приводился авторский способ

решения. Однако предлагаемый разработчиками КИМов способ (метод) решения не являлся определяющим для построения шкалы оценивания работ учащихся.

В некоторых случаях в обобщенную систему оценивания включались дополнительные требования. Так в КИМах встречался ряд задач (например, по геометрической

оптике), при решении которых обязательно наличие рисунка. В этом случае отсутствие

рисунка в работе учащегося приводит к снижению оценки на один балл. Оценивание задач, в условиях которых приводились фотографии реальных экспериментов, учитывало

необходимость правильной записи показаний приборов. Если показания приборов в работе экзаменующегося были записаны неверно, и отклонение в записи превышало цену деления прибора, то эксперт имел право снизить оценку на один балл.

С другой стороны в материалах для подготовки экспертов региональных предметных комиссий дополнительно оговаривались недочеты, которые не влияли на оценивание. Например, если в решении задачи были записаны законы или формулы, которые затем не использовались в ходе решения, то ошибки в записях этих законов не являлись основанием для снижения оценки.

4. Выводы по результатам ЕГЭ 2010 года

1. Проведение ЕГЭ позволило получить в целом объективную картину знаний и

умений школьников. Задания контрольно-измерительных материалов охватывали основные элементы содержания, отраженные в обязательном минимуме.

2. В целом задания КИМ выявили такие основные недостатки в подготовке школьников:

1) формализм знаний, неумение применять имеющиеся знания при выполнении заданий, слабое понимание существа применяемых формул;

2) неумение оценивать реальность полученных результатов;

3) слабые ответы на качественные задания, требующие понимания сути физических явлений и процессов, умения объяснять их на основе законов физики;

4) боязнь нестандартных заданий.

3. Результаты выполнения экзаменационных работ выявляют узкие места в преподавании физики в общеобразовательных учреждениях, недочеты в уровне подготовки выпускников, незнание обязательного минимума содержания образования, акцент в практике

преподавания на решение расчетных задач и недостаточное внимание к заданиям, в которых проверялись бы знания фундаментальных физических законов, понимание физических явлений и процессов.

При составлении тематических контрольных работ желательно обратить внимание

на перечисленные ниже типы заданий, которые традиционно вызывают затруднения даже

у сильных учащихся.

1) При повторении законов и формул для расчета различных физических величин

следует обратить внимание на причинно-следственные связи между входящими в них величинами.

2) Следует существенно увеличить удельный вес заданий с использованием графиков. В стандартных задачниках они встречаются достаточно редко, поэтому необходимо

для каждой вновь водимой формулы изучать ее графическую интерпретацию. В заданиях

такого типа необходимо предусмотреть возможность проверки умения читать графики

функций (находить значения по оси абсцисс или ординат, коэффициент пропорциональности для линейных функций и т.п.), соотносить символическую запись закона (формулы)

с соответствующим графиком, преобразовывать графики из одной системы координат в

другую и т.д.

3) Следующим типом заданий являются «качественные вопросы», в которых проверяется понимание экзаменующимися сути различных явлений, их удельный вес в КИ-

Мах год от года растет. При подготовке к экзаменам, повторяя различные физические явления, желательно обратить внимание на следующие моменты: узнавание явления, т.е.

определение его названия по описанию физического процесса; определение условий протекания различных опытов, иллюстрирующих те или иные явления; примеры проявления

различных явлений в природе и повседневной жизни и применение их в технике.

4) Большую обеспокоенность вызывает реализация практической части школьного

курса физики: обучение учащихся проведению наблюдений, опытов и измерений физических величин. В ЕГЭ по физике в настоящее время не предусмотрено проверки экспериментальных умений выпускников при выполнении заданий на реальном оборудовании,

однако широко используются задания по фотографиям экспериментальных установок.

Они включаются в первую или в третью часть экзаменационной работы и основываются

на предъявлении школьникам фотодокументов: фотографий измерительных приборов,

экспериментальных установок по проведению измерений различных физических величин,

опытов, демонстрирующих протекание физических явлений и т.п. В заданиях с выбором

ответа фотографии могут использоваться, например, при формулировке вопросов на узнавание какого-либо физического явления; на определение тех или иных свойств этих явлений; применение тех или иных формул или законов и т.д. В третьей части - это расчетная

задача на основе приведенной на фотографии экспериментальной установки и показаний

измерительных приборов.

В отличие от схематичных рисунков, которые понятны всем и примерно одинаково выполняются в различных учебных пособиях, реальные фотографии могут вызывать у

учащихся серьезные затруднения, если при преподавании физики экспериментальной части уделялось недостаточное внимание. При выполнении заданий по фотографиям учащиеся должны узнавать изображенные на фотографии измерительные приборы и оборудование, уметь снимать показания измерительных приборов, представлять себе протекание зафиксированных на фотографиях явлений и опытов.

Учителям, осуществляющим подготовку к экзамену в форме ЕГЭ, следует больше

внимания уделять анализу затруднений с опорой на кодификатор, так как в нем выделены

стержневые темы, проверяемые на экзамене.

Председатель предметной комиссии

ЕГЭ по физике, доцент

В.В. Радайкин