Занятие №5

«Органы мочеотделения сельскохозяйственных животны»

1. Общая морфофункциональная характеристика органов

мочеотделения сельскохозяйственных млекопитающих животных

Система органов мочевыделения удаляет из организма главным

образом продукт азотистого обмена — мочевину (одно из наиболее

токсических веществ жизнедеятельности). Анатомический состав системы

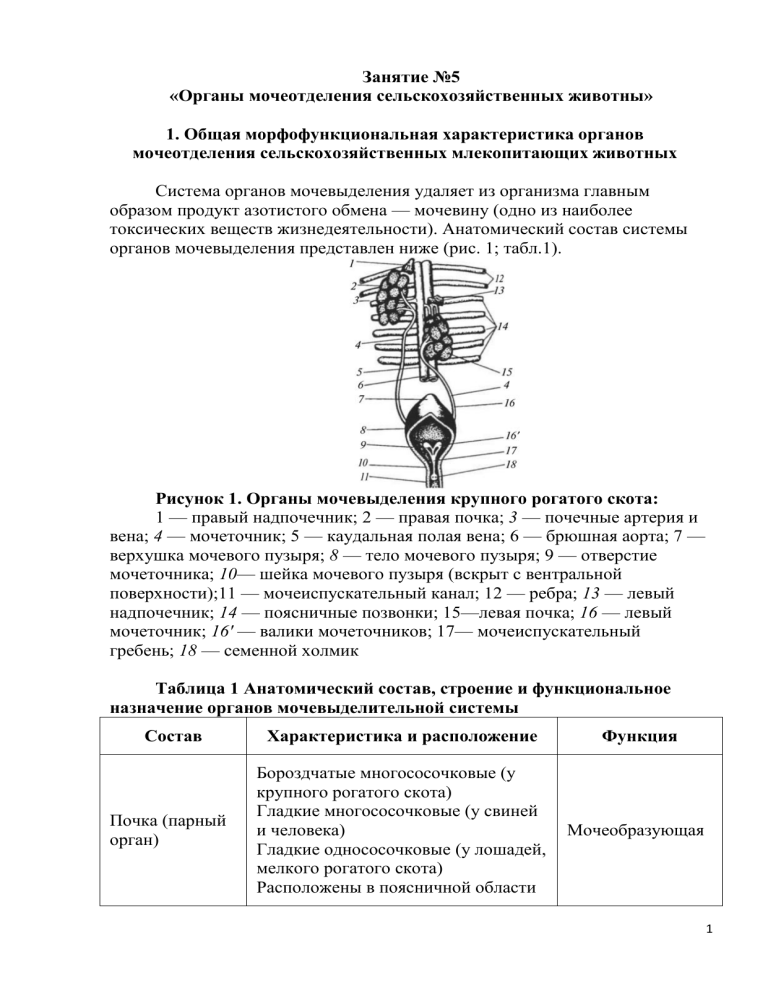

органов мочевыделения представлен ниже (рис. 1; табл.1).

Рисунок 1. Органы мочевыделения крупного рогатого скота:

1 — правый надпочечник; 2 — правая почка; 3 — почечные артерия и

вена; 4 — мочеточник; 5 — каудальная полая вена; 6 — брюшная аорта; 7 —

верхушка мочевого пузыря; 8 — тело мочевого пузыря; 9 — отверстие

мочеточника; 10— шейка мочевого пузыря (вскрыт с вентральной

поверхности);11 — мочеиспускательный канал; 12 — ребра; 13 — левый

надпочечник; 14 — поясничные позвонки; 15—левая почка; 16 — левый

мочеточник; 16' — валики мочеточников; 17— мочеиспускательный

гребень; 18 — семенной холмик

Таблица 1 Анатомический состав, строение и функциональное

назначение органов мочевыделительной системы

Состав

Характеристика и расположение

Функция

Почка (парный

орган)

Бороздчатые многососочковые (у

крупного рогатого скота)

Гладкие многососочковые (у свиней

и человека)

Гладкие однососочковые (у лошадей,

мелкого рогатого скота)

Расположены в поясничной области

Мочеобразующая

1

брюшной полости

Мочеточник

(парный орган)

Выходит из медиального края

вентральной поверхности почки,

проходит над мочевым пузырем и

впадает в него сверху около шейки

Мочепроводящая

Мочевой

пузырь

(непарный

орган)

Верхушка

Тело

Шейка

Расположен в лонной области и на

лонных костях

Мочесобирающая

Мочеиспускате

льный канал

(непарный

орган)

У самок длинный, идет под

влагалищем, открывается на границе

влагалища и мочеполового

преддверия. У самцов короткий, так

как в него впадают сверху около

шейки мочевого пузыря

семяпроводы; дальше

мочеиспускательный канал

становится мочеполовым

Моче вы водящая

Почка — парный паренхиматозный орган, состоящий из стромы и

паренхимы. Снаружи почка покрыта соединительнотканной оболочкой —

фиброзной капсулой, которая, в свою очередь, окружена жировой клетчаткой

(1,6—6,5%), а с внутренней поверхности, кроме того, покрыта еще серозной

оболочкой (париетальным листом брюшины).

Паренхима, представленная эпителиальной тканью, дифференцируется

на три зоны: корковую, промежуточную и мозговую.

Корковая зона имеет темно-красный цвет, располагается по периферии

и состоит из почечных телец, начальных и конечных извитых канальцев и

собирательных канальцев. В пограничной (промежуточной) зоне лежат

артерии и вены. Мозговая зона более светлая, располагается в центре почки,

по форме напоминает пирамиду, состоит из почечных сосочков, чашечек,

стебельков и прямых мочевыделительных трубочек. У молодых животных

корковый слой развит слабее и с возрастом утолщается.

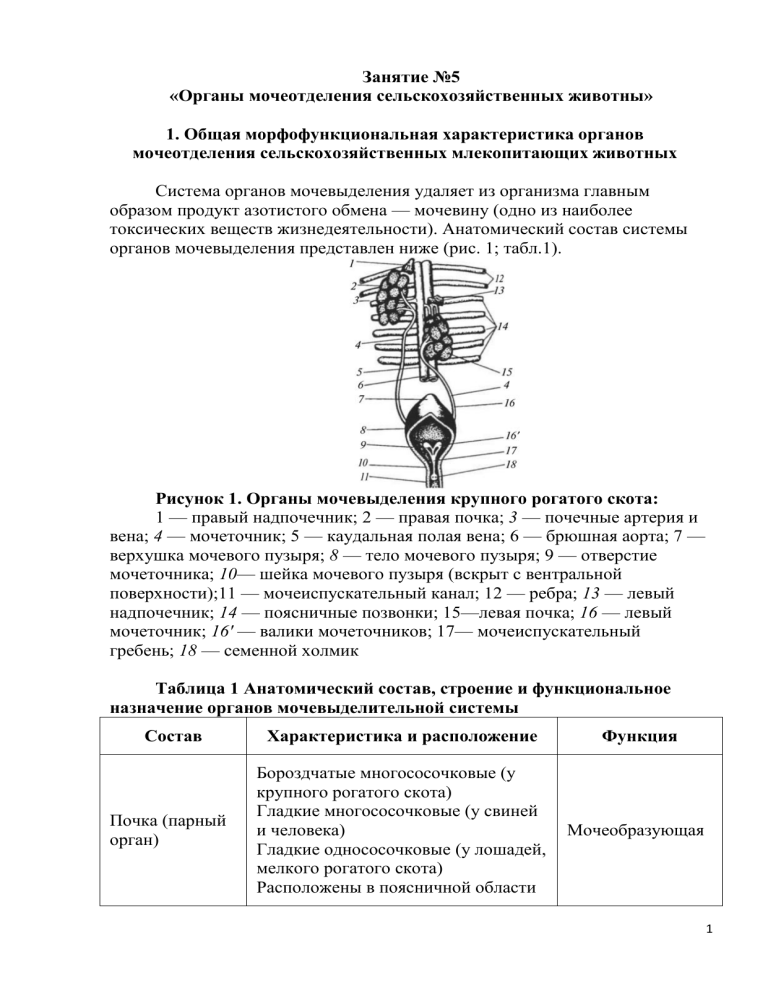

Различают несколько типов почек. Их классификация базируется на

степени слияния структурных элементов почек. Бороздчатые

многососочковые почки состоят из почечных долек, которые сливаются

между собой средней частью (промежуточной зоной). Снаружи поверхность

почки имеет бороздчатый вид, а изнутри почка сохраняет многососочковый

характер (у крупного рогатого скота). Для гладких многососочковых

2

почек характерно слияние только корковой зоны в единое целое, поэтому их

поверхность гладкая, а внутри сосочки остаются обособленными (у человека,

свиньи). Для гладких однососочковых почек характерно слияние всех зон в

единое целое, поэтому почки имеют гладкую наружную поверхность, а

изнутри вытянутый в длину один общий сосочек (у лошади, мелкого

рогатого скота, собаки, кошки и др.) (рис.2).

Рисунок 2. Почки

А — крупный рогатый скот; Б — свинья; В — лошадь:

1 — почечная пирамида; 2 — почечная долька; 3 — мочеобразующая

зона; 4 — пограничная зона; 5 — чашечки; б — мочеотводящая зона; 7 —

почечный сосочек; 8 — стебелек; 9 — мочеточник; 10 — почечная

лоханка; 11 — концевые ходы; 12 — ворота почки

На почке различают две поверхности — дорсальную (к спине) и

вентральную (к брюшной полости) и два края — латеральный (наружный) и

медиальный (внутренний). На медиальной стороне ближе к вентральной

поверхности имеется углубление, называемое воротами почки. Из ворот

почки выходят мочеточник, вены, лимфатические сосуды, а входят в них

нервы и артерии. Внутри основания ворот почки располагаются почечная

лоханка (в однососочковых почках) или почечная чашечка (в

многососочковой почке). Моча, скапливающаяся в лоханке или чашечке,

отводится по протокам, формирующим мочеточник, выходящий через ворота

почки. На разрезе почки у ее ворот, сделанном горизонтально и

разделяющим ворота почки на две половины, в однососочковой почке

располагается полость, называемая лоханкой, в верхней части которой виден

сосочек, свисающий в лоханку; в многососочковой почке видно множество

сосочков с чашечкой под каждым. На остальной поверхности разреза почки

хорошо различаются три зоны: корковая (мочеобразующая), промежуточная

3

(сосудистая) и мозговая (мочеотводящая). Последняя формирует сосочек или

сосочки.

Основной морфофункциональной единицей почки является нефрон (рис.3).

Рисунок 3. Строение нефрона:

1 — капсула; 2 — сосудистый клубочек; 3 — проксимальный извитой

каналец; 4 — петля Генле; 5 — дистальный извитой каналец; 6 —

собирательная трубочка

Он состоит из почечного тельца, в составе которого имеются

сосудистый клубочек и окружающая его двухслойная капсула. От капсулы

начинаются извитые канальцы с нисходящими и восходящими петлями.

Фильтрат из крови, прошедший через внутренние оболочки капсулы,

называется первичной мочой. Первичная моча далее идет по извитым

канальцам нефрона. Здесь она отдает обратно в кровь воду, аминокислоты и

минеральные соли и через отверстия тонких сосочковых протоков,

открывающихся на поверхности сосочка (или сосочков), выносится в

лоханку или чашечку — эта моча называется вторичной. Примечательно то,

что из капилляров клубочка почечного тельца выходят не вены, а выносящие

мелкие артерии, которые затем вторично переходят в капилляры, питающие

ткани самой почки. Таким образом, в почках существует две системы

капилляров: одна из них типичная — лежит на пути между артериями и

венами, другая — сосудистый клубочек, представляющий собой

разветвление между двумя артериальными сосудами.

Расположены почки в поясничной области, где неподвижно

прикреплены к поясничным мышцам (кроме левой почки у жвачных

животных, которая висит на брыжейке и называется блуждающей почкой).

Почки лежат в забрюшинной области, т.е. ретроперитониально.

Существуют анатомо-топографические различия между

симметричными почками. Правая почка обычно смещена вперед по

отношению к левой почке. Особенно это выражено у лошадей (правая почка

у них заходит в правое подреберье, оставляет на печени почечное

4

вдавливание и меняет свою форму, приобретая сердцевидную из-за давления

на нее головки слепой кишки; в то время как левая почка остается

бобовидной). У рогатого скота левая почка «блуждающая», она перекручена

по длине и висит на брыжейке, может легко смещаться в связи с различной

степенью наполнения рубца, который занимает всю левую половину

брюшной полости. Левая почка становится за правой, заставляя последнюю

сдвигаться вперед в подреберье.

Мочеточник — это парный трубкообразный орган. Выходит он из

ворот почки и идет в складке серозной оболочки, которая прикрепляет его к

стенке брюшной полости, а в тазовой полости продолжается в большой

складке серозной оболочки, называемой мочеполовой. В ней правый и левый

мочеточники идут косо — назад. Над мочевым пузырем они сближаются и

впадают в мочевой пузырь, но не сразу, а следуя на протяжении 5—6 см в

стенке мочевого пузыря между его мышечной и слизистой оболочками. При

наполнении мочевого пузыря мочой его стенки растягиваются, при этом

сжимается тот его концевой участок, который идет между слоями стенки, что

предотвращает возможность обратного тока мочи.

Мочевой пузырь — это полостной мешкообразный орган грушевидной

формы, в котором скапливается моча. Стенка мочевого пузыря состоит из

трех оболочек. Слизистая оболочка собрана в складки и покрыта

многослойным переходным эпителием. Мышечная оболочка имеет два

продольных и циркулярный слои. Продольный слой располагается по всей

стенке тела мочевого пузыря, а циркулярный формируется в шейке.

Верхушка и тело мочевого пузыря покрыты серозной оболочкой, а шейка —

рыхлой соединительной тканью (адвентицией). По бокам мочевого пузыря

идут латеральные связки, а от вентральной брюшной стенки снизу к нему

подходит средняя связка мочевого пузыря.

Мочеиспускательный канал выходит из шейки мочевого пузыря. У

самцов он очень короткий (до впадения в него семяпроводов). Далее он

называется мочеполовым каналом, так как по нему идут и моча, и сперма. У

самок, наоборот, мочеиспускательный канал длинный. Он идет под

влагалищем до его конца и открывается в преддверии наружным отверстием

уретры, после которого называется мочеполовым преддверьем. Мочеполовой

синус (преддверие) вместе с влагалищем является также органом

совокупления и родовыми путями.

Органы мочевыделения представлены только почками и

мочеточниками, открывающимися в уродеум клоаки. Лоханка, мочевой

пузырь и мочеиспускательный канал отсутствуют.

Почки – крупные парные органы, удлиненной формы, мягкой

консистенции, темно-красного или коричневого цвета. Почки лежат в

углублении пояснично-крестцовой кости и в подвздошной ямке одноименной

кости. Краниально они достигают легких, каудально – прямой кишки.

Выростами костей и сосудами, проходящими в паренхиме,

почки делятся на три доли – дорсальную, среднюю и вентральную.

5

У самок левая почка несколько меньше правой из-за давления

яйцевода. У водоплавающих почки относительно крупнее, чем у сухопутных.

Гистологическое строение почек у птиц схоже с млекопитающими.

Мочеточник – трубкообразный парный орган, лежащий на вентральной

поверхности почек. Мочеточники впадают в дорсальную стенку уродеума

близко друг от друга.

Носовая железа удаляет из организма соли, особенно хлориды. Лежит у

основания клюва, в углублении лобной кости, около медиального угла

глаза. Представляет собой сложную трубчатую железу небольших размеров и

плоской формы. Имеется у куриных и гусиных, у голубя ее нет. Хорошо

развита у морских птиц, у домашних птиц железа в норме находится в

неактивном состоянии. При спаивании гусям и уткам соленой воды железа

активизируется, клетки ее концевых трубочек приобретают черты, сходные с

эпителием почечных канальцев. Секрет железы по протокам попадает в

носовую полость, а оттуда наружу.

2. Типы почек

Почки у различных видов млекопитающих имеют характерные

отличительные признаки, обусловленные особенностями их развития,

строения и функциональности. Различают множественные, бороздчатые,

гладкие многососочковые и гладкие однососочковые почки.

Множественные почки представляют собой компактные органы,

состоящие из множества маленьких почечек, соединенных друг с другом

своими выводящими трубочками и соединительной тканью. На разрезе

каждой почки видно наличие двух зон – периферической и центральной.

Периферическая, или корковая, или мочеотделительная, зона одевает

колпачком центральную зону. В ней концентрируются мочеотделительные

канальцы, берущие начало от почечных телец и переходящие в отводящие

канальцы мозговой зоны. Центральная, или мозговая, или мочеотводящая,

зона имеет вид конуса с вершиной, называемой почечным сосочком. Она

содержит мочеотводящие канальцы, открывающиеся многочисленными

отверстиями на почечном сосочке.

Каждая почечка отдает выходящие трубочки, или стебельки

мочеточника, которые, соединяясь, формируют мочеточник. Почки такого

типа строения характерны для медведя и дельфина.

Бороздчатые многососочковые почки отличаются от множественных

тем, что отдельные почечки объединяются своими центральными частями.

На поверхности такой почки четко заметны отдельные дольки – почечки,

разделенные бороздами. На разрезе видны многочисленные пирамиды,

заканчивающиеся сосочками. Такое строение характерно для крупных

жвачных.

Гладкие многососочковые почки характеризуются полным

объединением корковой зоны, вследствие чего почки с поверхности гладкие,

6

но на разрезе четко выделяются почечные пирамиды, указывающие на

наличие в них большого числа почечных долек. Каждая пирамида в

многососочковой почке имеет свой сосочек (иногда за счет слияния вершин

нескольких пирамид), окруженный почечной чашечкой. Почечные чашечки

открываются коротким протоком в общую полость – почечную лоханку, из

которой берет начало мочеточник. Такое строение имеют почки свиньи и

человека.

Гладкие однососочковые почки дифференцируются по признаку

полного объединения как корковой, так и мозговой зон. Они имеют один

общий почечный сосочек, погруженный в почечную лоханку. такие почки

характерны для многих видов животных, относящихся к лошадиным, мелким

жвачным, оленьим, хищным, зайцеобразным.

Рисунок 4. Строение почек разных типов:

а — множественная почка; б — бороздчатая многососочковая

почка; в — гладкая многосочсочковая почка; г — гладкая однососочковая

почка; 1 — почечка; 2 — стебельки мочеточника; 3 — мочеточник; 4 —

почечный сосочек; 5 — почечная чашка; 6 — почечные борозды; 7 —

лоханка; 8 — общий сосочек; 9 — перерезанные дуговые сосуды; I —

мочеотделительный слой; II — пограничный слой; III — мочеотводящий

слой

3. Фило- и онтогенез органов выделения

Эволюция органов мочеотделения протекала по пути увеличения

площади соприкосновения кровеносного русла с выделительной тканью

почек в результате избирательности фильтрационно-резорбционной

способности различных почечных образований, а также благодаря активному

ответвлению и выведению адсорбированных веществ и воды. При этом

развитие мочевой системы имеет ту особенность, что она развивается не из

одного зачатка, постепенно растущего и усложняющегося, а представлена

рядом морфологических образований из разных зачатков.

У простейших животных продукты обмена каждой клетки выделяются

из организма во внешнюю среду диффузорно (кишечнополостные – гидра). У

более высокоорганизованных животных в связи с дифференциацией

7

различных систем организма появляются и специализированные органы

выделения. Наиболее примитивные из них – выделительные трубочки, или

нефридии, происходящие из эктодермы и пронизывающие все тело (рис. 5).

Рисунок 5 Выделительные трубочки с концевыми клетками ленточного

червя:

А – выделительная трубочка; Б – увеличенная концевая клетка

протонефридия круглого червя. 1 – концевая клетка; 2 – трубочка; 3 – ядро

клетки трубочки; 4 – отросток клетки, переходящий в трубочку; 5 –

колеблющиеся волоски

У низших хордовых (ланцетник) выделительные органы хотя и

построены по типу нефридиев, но у них они имеют мезодермальное

происхождение.

Нефридиальные канальцы (до 100 пар) располагаются метамерно в

жаберной области и открываются одним концом в полость тела (целому), а

другим – наружу. Впоследствии формируется один проток – примитивный

мочеточник, в него открываются все сегментальные трубочки. В полости

тела по соседству с нефридиями кровеносные сосуды образуют густую сеть

капилляров в виде клубочков. Нефридии как структурные единицы входят в

состав почек позвоночных.

у позвоночных в процессе филогенеза ясно прослеживаются изменения

мочеотделительного аппарата. Происходит постепенно угасание функции

трубочек передних отделов туловища с одновременным усилением развития

мочевых трубочек задних отделов, концентрирующихся в компактные

органы. На более поздних стадиях эволюции у них появляется общий для

всех выделительных трубочек выводной проток. Этот проток открывается

наружу в задний конец кишечного тракта – клоаку.

Такой ход развития мочеотделительного аппарата дает основание

различать три самостоятельные генерации почек: 1) предпочку, или

пронефрос; 2) промежуточную почку, или мезонефрос, и 3) дефинитивную

почку, или метанефрос. для всех генераций характерно наличие особого

фильтрационного приспособления – почечного тельца (рис. 6).

8

Рисунок 6 – Развитие почек:

А – схема строения пронефроса, мезонефроса и метанефроса; Б, В, Г, Д

– последовательные стадии эмбрионального развития почек. 1 – проток

промежуточной почки (вольфов проток); 2 – мочеотделительная трубочка

предпочки с воронкой; 3 – наружное почечное тельце; 4 – аорта с

поперечными артериями; 5 – внутреннее почечное тельце мезонефроса и

воронки; 6 – мочеотделительные канальцы с капсулой и сосудистым

клубочком; 7 – почечная артерия; 8 – слепые канальцы; 9 – мочеточник

дефинитивной почки; 10 – пронефрос; 11 – мезонефрос; 12 – метанефрос; 13

– эктодерма; 14 – мозговая трубка; 15 – эндодерма; 16 – сомит; 17 – закладка

мочевыделительной трубочки; 18 – полость тела (боковая пластинка)

Оно представляет собой измененную у начального участка трубочку,

эпителиальная стенка которой расширяется и формирует чашеобразную

складку. В последнюю входит петля артериального сосудика,

превращающаяся в сосудистый клубочек, а складка трубочки становится

капсулой клубочка. Капсула и сосудистый клубочек получили название

почечного тельца. Экскреторная функция осуществляется эпителием

почечных трубочек.

Одновременно с преобразованием мочевого аппарата происходили

изменения и в отводящих каналах полового аппарата. В области предпочки

развивался отводящий путь для полового аппарата самки (мюллеров канал), а

канал промежуточной почки частично превратился в отводящий путь для

клеток полового аппарата самца (вольфов канал).

Эмбриональное развитие системы мочеотделения позвоночных в

основном совпадает с теми изменениями, которые имели место в процессе

филогенеза.

Предпочка, или головная почка, у высших позвоночных встречается

редко. Она состоит чаще всего из 3 – 4 пар канальцев с воронками. Против

каждой воронки в стенке развивается сосудистый клубочек. Предпочка

имеется у круглоротых, некоторых костистых рыб и у личинок амфибий.

9

Промежуточная, или туловищная, почка более сложная по функции и

строению, представляет следующую генерацию нефрогенной ткани и

развивается как позднейшая стадия предпочки и позади нее. Промежуточная

почка функционирует до конца жизни у рыб и амфибий. у остальных

позвоночных, в том числе и у млекопитающих, этот орган, хотя и вполне

сформированный, функционирует лишь в определенный период

эмбриональной жизни. только у немногих рептилий, а среди млекопитающих

у клоачных и сумчатых, мезонефрос некоторое время остается и после

эмбрионального периода. Промежуточная почка утрачивает

непосредственную связь с целомой, при этом пропадает метамерия, и почка

становится компактным органом.

Дефинитивная, или тазовая, почка развивается у взрослых рептилий,

птиц и млекопитающих.

В полном виде тазовая почка развивается из двух зачатков.

Мочеотделительная ее часть происходит из нефрогенной ткани, как и

пронефрос и мезонефрос, а мочеотводящая часть – из отростка на заднем

канале вольфова протока, который становится мочеточником.

Все млекопитающие имеют мочевой пузырь. Он развивается у них или

из аллантоиса (однопроходные и сумчатые), или аллантоиса и клоаки на

месте их соприкосновения (все плацентарные). Еще при наличии клоачной

перепонки в области клоаки образуется фронтальная перегородка, которая

отделяет дорсальную часть клоаки от вентральной, сохраняющей свою связь

с аллантоисом. Из последнего впоследствии кроме мочевого пузыря

развивается и мочеиспускательный (у самок), или мочеполовой (у самцов),

канал.

В онтогенезе органы выделения образуются из мезодермы.

Дефинитивная почка закладывается в тазовой полости, но позднее смещается

краниально – в область расположения промежуточной почки.

На ранних стадиях развития поверхность дефинитивной почки у всех

животных гладкая, но в связи с развитием на краниальном конце постоянного

мочеточника и собирательных канальцев на почке появляются борозды,

делящие ее на дольки.

У крупного рогатого скота дольки, в количестве до 20, сохраняются в

течение всей жизни. У остальных же животных возникшие дольки

срастаются вторично и таким образом образуются гладкие почки. У крупного

рогатого скота сохраняются и основные собирательные канальцы, в то время

как у остальных животных они срастаются и формируют почечную лоханку.

10