МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

ДОШКОЛЬНИКОВ С 2 ДО 6 ЛЕТ

Автор: Наумова Елена Васильевна,

педагог-психолог высшей категории

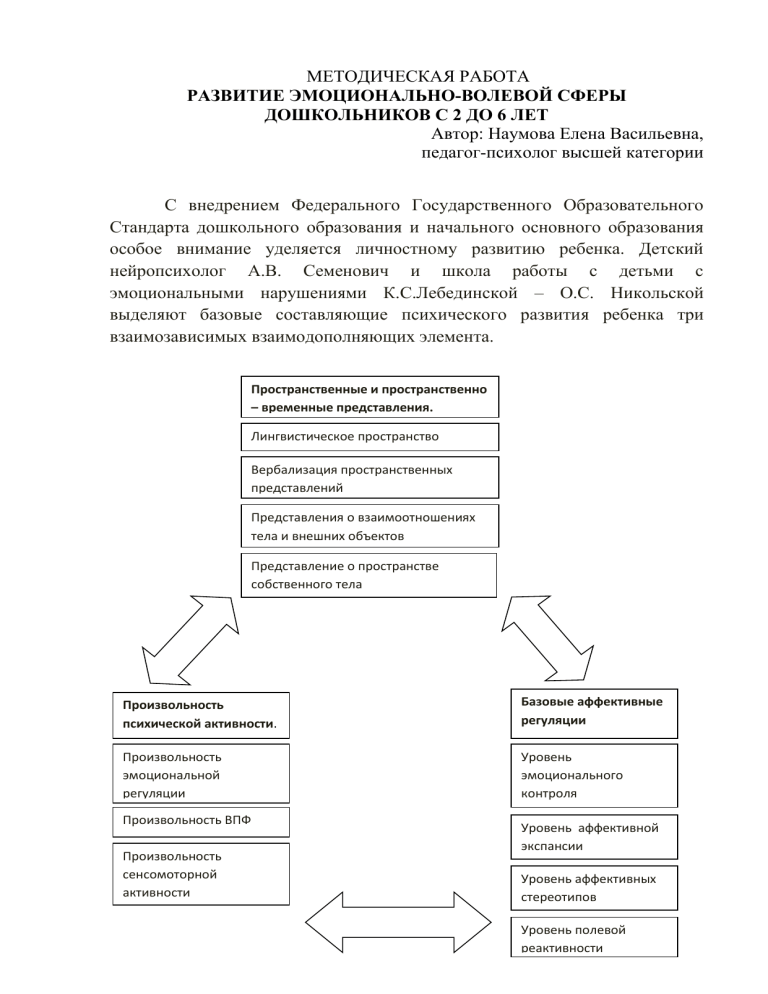

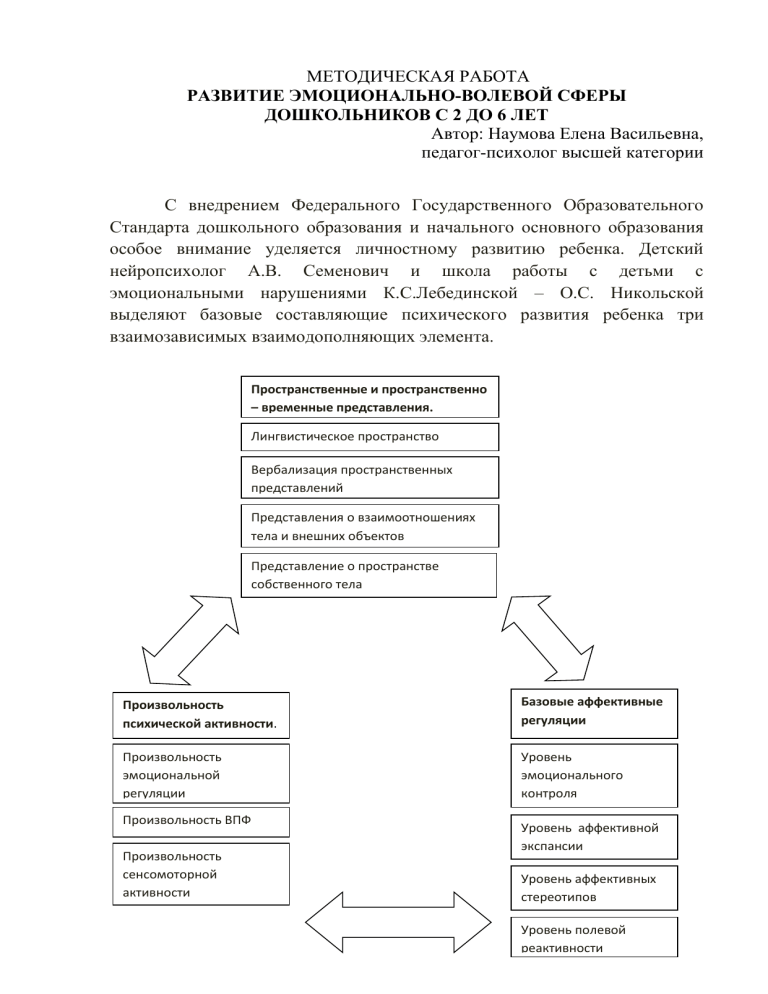

С внедрением Федерального Государственного Образовательного

Стандарта дошкольного образования и начального основного образования

особое внимание уделяется личностному развитию ребенка. Детский

нейропсихолог А.В. Семенович и школа работы с детьми с

эмоциональными нарушениями К.С.Лебединской – О.С. Никольской

выделяют базовые составляющие психического развития ребенка три

взаимозависимых взаимодополняющих элемента.

Пространственные и пространственно

– временные представления.

Лингвистическое пространство

Вербализация пространственных

представлений

Представления о взаимоотношениях

тела и внешних объектов

Представление о пространстве

собственного тела

Произвольность

психической активности.

Базовые аффективные

регуляции

Произвольность

эмоциональной

регуляции

Уровень

эмоционального

контроля

Произвольность ВПФ

Произвольность

сенсомоторной

активности

Уровень аффективной

экспансии

Уровень аффективных

стереотипов

Уровень полевой

реактивности

Эмоциональная регуляция лежит в основе психической деятельности

ребенка, включаясь в единый процесс его адаптации и регуляции поведения.

Л.С.

Выгодский,

А.В.

Запорощенко

отмечают

согласованное

функционирование всех трехкомпонентных систем, их единство может

обеспечить выполнение любых форм деятельности.

К. Изард: «эмоции энерготизируют и организуют восприятие,

мышление и действие». Формирование «умных» эмоций, коррекция

недостатков эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве

одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания.

Сказка оказывает сильное воздействие на эмоциональное состояние

детей. Процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические

условия для формирования социальной адаптации ребенка.

Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции

развивается с персонажем сказки или его любимой игрушкой в процессе

игры. Ребёнок проецирует свою проблему на главного героя, игрушку и, в

процессе игры, по сюжету разрешает их.

Приоритетное направление деятельности в межаттестационный

период и тема аналитического отчета – влияние сказки на развитие

эмоционально - волевой сферы дошкольников.

Исходя из выше сказанного, мною разработана и внедрена

дополнительная общеобразовательная программа «Развитие эмоциональноволевой сферы ребенка с 2 до 7 лет». Предлагаемая модель представлена с

учетом требованию ФГОС ДОО, утвержден приказом Министерства

образования и науки психологии Федерации от 17 октября 2013 года

№и1155 и Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ « Об образовании

Российской Федерации».

Цель моей профессиональной деятельности: создать условия для

эмоционального развития ребенка через сказкотерапии, песочной терапии,

«Sand – art»

Задачи:

1. Изучения уровня развития эмоционально – волевой сферы у

дошкольников, с использованием

психодиагностики «Эмоциональное

состояние ребенка» М. Люшер, методика «Кактус» М. Панфиловой, карта

наблюдения эмоционального состояния А.С.Роньжина.

2.

2.Анализ

психолого – педагогических условий для

формирования у обучающих эмоционально – волевой сферы.

3. Изучение влияние занятий на развитие эмоциональной сферы на

формирование коммуникативных навыков, снижение тревожности,

импульсивности, умение адаптироваться к новым условиям.

2

Глава 1. Теоретические подходы к проблеме развития

эмоциональной сферы ребенка

методом сказкотерапии, песочной

терапии.

1.1. Общие понятия об эмоционально-волевой сфере

Эмоционально-волевая

сфера это

свойства

человека,

характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.

Эмоции - психическое отражение в форме пристрастного

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, в основе которого

лежит отношение их объективных свойств к потребностям субъекта.

Чувства - сложный комплекс разнообразных эмоций, связанных у

человека с теми или иными людьми, предметами, событиями. Чувства

имеют предметную отнесенность, то есть они возникают и проявляются

только по отношению к определенным объектам: людям, предметам,

событиям и тому прочему.

Настроение - общее эмоциональное состояние, окрашивающее в

течение значительного времени отдельные психические процессы и

поведение человека. Настроение существенно зависит от общего состояния

здоровья, от работы желез внутренней секреции и особенно от тонуса

нервной системы. Именно этот вид настроения называют самочувствием.

На настроение влияют окружающая природа, события, выполняемая

деятельность и люди. Настроения могут различаться по продолжительности.

Устойчивость настроения зависит от многих причин: возраста человека,

индивидуальных особенностей его характера и темперамента, силы воли,

уровня развития ведущих мотивов поведения. Настроение накладывает

существенный отпечаток на поведение. Настроение может, как

стимулировать, усиливать, так и подавлять, расстраивать деятельность

человека.

Эмоции в строгом значении слова - это непосредственное, временное

переживание какого-либо чувства. С точки зрения влияния на деятельность

человека эмоции делятся на стенические и астенические. Стенические

эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил

человека, побуждают его к поступкам, высказываниям. Об астенических

эмоциях говорят в том случае, если человек испытывает своеобразную

скованность, пассивность.

Стресс - эмоциональное состояние, возникающее в ответ на

разнообразные экстремальные воздействия. Современные психологи

сходятся на точке зрения, согласно которой стресс на начальном этапе

развития оказывает положительное влияние на человека, поскольку он

способствует

мобилизации

психических

сил

и

не

вызывает

физиологических изменений. Если защитные механизмы человека не могут

справиться со стрессом, то в конечном итоге он получает

психосоматическое или другое психическое отклонение.

Фрустрация - психическое состояние человека, вызываемое

объективно непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми)

3

трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению

задачи, переживание неудачи. Фрустрация сопровождается гаммой в

основном отрицательных эмоций: гневом, раздражением, чувством вины и

так далее. Уровень фрустрации зависит от силы, интенсивности

фрустратора, функционального состояния человека, попавшего во

фрустрационную ситуацию, а также от сложившихся в процессе

становления личности устойчивых форм эмоционального реагирования на

жизненные трудности.

Воля - сознательная саморегуляция поведения, проявляющаяся в

преднамеренной мобилизации поведенческой активности на достижение

целей, осознаваемых субъектом как необходимость и возможность,

способность человека к самодетерминации, самомобилизации и

саморегуляции (М.И.Еникеев).

Волевое поведение обусловлено внутренним планом действий,

сознательным выбором цели и средств деятельности с учетом условий,

необходимых для достижения планируемого результата, опережающим

отражением действительности. Каждый волевой акт сопровождается

определенной мерой волевых усилий по преодолению внешних и

внутренних препятствий. Каждое действие совершается для достижения

определенной цели - психический образ будущего результата действия или

деятельности в целом.

Умение - способность человека успешно выполнять определенные

действия, деятельность с высоким качеством и хорошими количественными

результатами. Навык - полностью автоматизированное движение или

система движений (действий) человека, протекающих быстро, точно, без

сознательного контроля со стороны человека и всегда (неизменно)

приводящих к определенному, заранее известному результату. В навыке

потребности, мотивы и цели слиты воедино, а способы выполнения

стереотипизированы.

Сознательная регуляция деятельности проявляется в системе

волевых психических состояний.

1.2. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Развитие

эмоционально-волевой сферы является важнейшим аспектом развития

личности в целом. Развитие эмоционально-волевой сферы является не

только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет успех

обучения в целом, способствует саморазвитию личности. С точки зрения

формирования ребенка как личности весь дошкольный возраст можно

разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-четыре года

и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции.

Вторая охватывает возраст от четырех до пяти лет и касается нравственной

саморегуляции, а третья относится к возрасту около шести лет и включает

формирование деловых личностных качеств ребенка.

4

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным

процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и

внутренних факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия

социальной среды, в которых находится ребёнок, факторами внутреннего

воздействия - наследственность, особенности его физического развития.

Развитие эмоционально-волевой сферы личности соответствует

основным этапам её психического развития, начиная с раннего детства до

подросткового периода (ранней юности). Для каждого этапа характерен

определенный уровень нервно-психического реагирования индивидуума на

различные воздействия социальной среды. В каждом из них проявляются

эмоциональные,

поведенческие,

характерологические

особенности,

свойственные тому или иному возрасту. Эти особенности отражают

проявления нормального возрастного развития.

Стадии развития по ( по Э. Эриксону)

Стадии развития

Нормальная линия развития

Аномальная линия развития

1

2

3

Раннее младенчество (от

рождения до 1 года)

Позднее младенчество

(от 1года до 3 лет)

Раннее детство (около 3-5

лет)

Доверие к людям. Взаимное

любовь, привязанность,

взаимное признание

родителей и ребенка,

удовлетворение

потребностей детей в

общении и других

жизненно важных

потребностей.

Недоверие к людям как

результат плохого

обращения матери с

ребенком, игнорирование

пренебрежение к ним,

лишения любви. Слишком

раннее или резкое

отлучение ребенка от груди,

его эмоциональная

изоляция.

Самостоятельность

Сомнение в себе и

уверенность в себе. Ребенок гипертрофированное

смотрит на себя как на

чувство стыда. Ребенок

самостоятельного, но еще

чувствует свою

от родителей, человека.

неприспособленность,

сомневается в своих

способностях, испытывает

лишения, недостатки в

развитии элементарных

двигательных навыков

(например, хождении).

Слабо развита речь, сильное

желание скрыть свою

ущербность от окружающих

людей.

Активность. Живое

Пассивность. Вялость,

воображение, активное

отсутствие инициативы

изучение окружающего

инфантильное чувство

мира, подражание

зависти к другим детям и

взрослым, включение в

людям, подавленность,

полоролевое поведение.

уклончивость отсутствие

признаков полоролевого

5

поведения.

Чувство собственной

неполноценности. Слабо

развиты трудовые навыки,

избегание сложных заданий,

ситуации соревнования с

другими людьми, острое

чувство собственной

неполноценности,

обреченности на то, чтобы

всю жизнь оставаться

посредственностью.

Ощущения переменного

затишья перед бурей или

периодом новой зрелости,

конформность, рабское

поведение, чувство

тщетности прилагаемых

усилий при решении разных

задач.

Половая зрелость,

Жизненное

Путаница ролей. Смещение

подростничество и юность

самоопределение. Развитие и смешение переменных

(от 11 до 20 лет)

переменой перспективы –

перспектив: мысли не

планов на будущее,

только о будущем, но и о

самоопределение в

прошлом. Концентрация

вопросах: каким быть? И

душевных сил на

кем быть? Активный поиск самопознании, сильно

себя и экспериментировать выраженноестремление

в разных ролях. Учение .

разобраться в себе в ущерб

Четкая половая

отношениям с внешним

поляризация в формах

миром. Полоролевая

поведения. Формирование

фиксация. Потеря трудовой

мировоззрения. Взятие на

активности. Смещение

себя лидерства в группах

форм полоролевого

сверстников и при

поведения, ролей и

необходимости подчинение лидировании. Путаница в

им.

моральных и

мировоззренческих

установках

Ранняя вхрослость (от 20 до Близость к людям.

Изоляция от людей.

40-45 лет)

Стремление к контактам с

Избегание людей, особенно

людьми желание и

близких, имтимных

способность посвятить себя отношений с ними.

другим людям. Рождение и Трудности характера,

воспитание детей. Любовь и неразборчивые отношения и

работа. Удовлетворенность непредсказуемое поведение.

личной жизнью

Непризнание, изоляция,

первые симптомы

отклонений в психике,

расстройств, возникающих

под влиянием якобы

существующих

Среднее детство (от 5 до 11

лет)

Трудолюбие. Выраженное

чувство долга и стремление

к достижениям, развитие

познавательных и

коммуникативных умений

и навыков. Постановка

перед собой и решение

реальных задач,

нацеленность фантазии и

игры на лучшие

перспективы, активное

усвоение

инструментальных и

предметных действий,

ориентация на задачу.

6

Средняя взрослость (от 40 45 до 60)

Поздняя взрослость (свыше

60 лет)

Творчество. Продуктивная

и творческая работа над

собой и с другими людьми.

Зрелая, полноценная

разнообразная жизнь,

удовлетворенность

семейными отношениями,

родительская гордость за

своих детей. Обучение и

воспитание нового

поколения.

Полнота жизни.

Постоянные раздумья о

прошлом, его спокойная,

взвешенная оценка.

Принятие прожитой жизни

такой, какая она есть.

Ощущение полноты и

полезности прожитой

жизни. Способность

примериться с

неизбежностью. Понимание

того, что смерть не

страшна.

угрожающих сил.

Застой. Эгоизм,

эгоцентризм,

непродуктивность в работе.

Ранняя инвалидность.

Исключительная забота о

самом себе, всепрощение

себя.

Отчаяние. Ощущение того,

что жизнь прожита зря, что

времени осталось слишком

мало, что оно летит

слишком быстро. Осознание

бессмысленности своего

существования, потеря веры

в себя и других людей.

Желание прожить жизнь

заново, стремление

получить от неё больше,

чем было получено.

Ощущение отсутствия в

мире порядка, наличия в

ней доброго, разумного

начала. Боязнь

приближающей смерти.

1.3. Сказкотерапия и развитие эмоций у детей дошкольного

возраста

Метод работы со сказкой имеет многовековую историю. Слово

"сказка" впервые встречается в семнадцатом веке. Однако до того как

появились исследования Б. Беттельхейма, Р. Гарднера, К. Юнга, В. Проппа в

сказках видели "одну забаву", достойную низших слоев общества. В

дальнейшем на основании исследований данных исследователей была

построена современная концепция работы со сказкой.

"Сказка, - говорил Э. Фромм, - также многогранна, как и жизнь.

Именно это делает сказку эффективным психотерапевтическим и

развивающим средством".

Большой вклад в разработку метода сказкотерапии для детей с

нарушениями в развитии внесла Т. М. Грабенко. Много сказок для детей,

имеющих проблемы и недостатки развития, написано А. В. Гнездиловым. Г.

А. Быстровой, Э. А. Сизовой.

И так, метод работы со сказкой является сегодня одним из наиболее

широко освещаемых в современной литературе и одним из самых

перспективных.

7

Формирование

"умных"

эмоций,

коррекция

недостатков

эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из

наиболее важных, приоритетных задач воспитания.

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере

ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими.

Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает.

Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. Ее

необходимо развивать.

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше

общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной

степени обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее

отзывчивыми к чувствам других. Поэтому работа, направленная на развитие

эмоциональной сферы, очень актуальна и важна.

Для целенаправленной, системной работы с детьми необходимо

определиться, что брать за основу, на какие эмоции опираться. Существует

несколько классификаций эмоций. Одной из них, наиболее удобной для

практических целей, является классификация К. Изарда, которая основана

на фундаментальных эмоциях: интерес, радость, удивление, горе, гнев,

отвращение, презрение, страх, стыд, вина. Остальные эмоции, согласно этой

теории, являются производными.

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для

интеграции личности, развития творческих способностей, расширение

сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс, как

у детей, так и у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум

психическим уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые

возможности при коммуникации. Особенно это важно для коррекционной

работы, когда необходимо в сложной эмоциональной обстановке создавать

эффективную ситуацию общения.

Функции сказки: психологическую подготовку к напряженным

эмоциональным

ситуациям;

символическое

отреагирование

физиологических и эмоциональных стрессов; принятие в символической

форме своей физической активности.

Формы работы со сказкой, используя мной в процессе занятий:

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок

вызывают свободные ассоциации, которые касаются личной жизни клиента,

и затем эти метафоры и ассоциации могут быть обсуждены.

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации

проявляются в рисунке, и дальше возможен анализ полученного

графического материала.

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что

служит поводом к обсуждению ценностей поведения человека, выявляет

систему оценок человека в категориях: хорошо - плохо.

8

4. Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов дает

возможность ребенку или взрослому почувствовать некоторые

эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции.

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с

помощью метафоры варианта разрешения ситуации.

6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание,

переписывание, работа со сказкой).

Привлекательность сказок для психокоррекции и развития личности

ребенка заключается в следующем:

1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События

сказочной истории логичны, естественны, вытекают одно из другого, а

ребенок усваивает причинно-следственные связи, существующие в мире.

2. Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным

опытом многих поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и

проблемы, которые переживает в своей жизни каждый человек: отделение

от родителей; жизненный выбор; взаимопомощь; любовь; борьба добра со

злом.

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева

предложила

систему

«сказкотерапевтической психокоррекции», которая понимается как процесс

знакомства с сильными сторонами личности ребенка, расширения поля

сознания и поведения ребенка, поиск нестандартных оптимальных выходов

из различных ситуаций, безусловное принятие ребенка и взаимодействие с

ним на равных посредством работы со сказкой.

В поведении и развитии детей дошкольного возраста часто

встречаются нарушения поведения (агрессивность, вспыльчивость,

пассивность, гиперактивность), отставание в развитии и различные формы

детской нервности (невропатия, неврозы, страхи).

Осложнения психического и личностного развития ребенка

обусловлены, как правило, двумя факторами: 1) ошибками воспитания или

2) определенной незрелостью, минимальными поражениями нервной

системы.

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для

интеграции личности, развития творческих способностей, расширение

сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.

События сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения

между собой проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется

похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о важных социальных и

моральных нормах жизни в отношениях между людьми, о том, что такое

хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать значимые

эмоции,

выявить

внутренние

конфликты

и

затруднения.

1.4. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы

детей младшего дошкольного возраста

9

Сегодня мы живем в очень непростом мире. Жизнь ставит нас в

сложные ситуации, требующие адекватных решений.

Есть ли такая детская игра, которая сможет гармонизировать картину

мира, поставить заслон на пути жестокости, избавит от внутренних

конфликтов и страхов, раскроет понятия добра и зла? Да, есть такая игра!

К.Д.Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» Ею

забавлялись все поколения рода человеческого, потому что нет на свете

ничего проще и доступнее, удобнее и многообразнее, живее и объемнее, чем

песочная игра.

Главное достоинство песочницы в том, что она позволяет ребенку

реально создавать картину мира, дает возможность строить свой личный

мир, ощущая себя его творцом.

Странный эффект песочницы пока до конца не объяснен. Но важно

дать ребенку возможность пересыпать этот терапевтический стройматериал

(успокаивает и расслабляет), лепить из него всевозможные фигуры, здания,

города (побуждает фантазию, развивает мелкую моторику рук), отыскивать

зарытые сокровища (создает заинтересованность) и просто сочинять сказки

и рисовать их (творческий выход существующей проблемы, развивает речь).

Песок привлекает маленьких «строителей» своей необычной

структурой и новыми ощущениями, которые они испытывают при касании

песка.

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они

успевают осознать, что делают, их руки сами начинают просеивать песок,

строить замки и т.д. А если к этому добавить миниатюрные игрушки, то

появляется целый мир, разыгрываются драмы, и ребенок полностью

погружается в игру.

Сам принцип терапии песком был предложен еще К.Г.Юнгом,

психотерапевтом, основателем аналитической психотерапии. Песок

обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты

утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию,

взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует

эмоциональное состояние. Наблюдения и опыт показывают, что игра в

песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых,

это делает ее прекрасным средством для «заботы о душе», - именно так

переводится термин «психотерапия».

Игра с песком предоставляет ребенку возможность избавиться от

психологических травм с помощью перенесения во вне, на плоскость

песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и контроля над

своими внутренними побуждениями. Ребенок в процессе песочной игры

имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные

переживания, он освобождается от страхов, и пережитое не развивается в

психическую травму.

10

Цель такой терапии – не менять и переделывать ребенка, не учить

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать ему возможность

быть самим собой.

Игра ребенка – символический язык для самовыражения.

Манипулируя игрушками, он может показать более адекватно, чем выразить

в словах, как он относится к себе, значимым взрослым, событиям в своей

жизни, окружающим.

Игра с песком выступает в качестве ведущего метода

коррекционного воздействия (при наличии у ребенка эмоциональных и

поведенческих нарушений); в качестве вспомогательного средства,

позволяющего стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные

навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Песочницу можно

использовать в качестве психопрофилактического, развивающего средства.

Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с

детьми дошкольного возраста. Часто маленькие дети затрудняются в

выражении своих переживаний из–за недостаточного развития вербального

аппарата, бедности представлений или задержки развития, предлагаемая

техника оказывается полезной.

Каждая выбранная фигурка воплощает какой – либо персонаж,

который может взаимодействовать с другими героями. Ребенок сам

придумывает, о чем они говорят, что делают.

В своей работе я использую различные инновационные технологии.

Очень эффективной педагогической технологией является песочную

игротерапию, которая расширяет и дополняет программу по сказкотерапии.

Воспитанники проявляют особый интерес к играм с песком.

Комплексное развитие личности ребенка происходит через игру, близкую и

понятную ему. Зона песочной игготерапии расположена в удобном месте

для детей, привлекает их внимание яркостью, необычностью,

оригинальностью. В ней размещены: ящик с песком, миниатюрные фигурки

из «киндер – сюрпризов», игрушки – здания, животные, растения, наборы

букв и цифр, геометрические фигуры и т.д.

Взрослые часто ставят перед ребенком череду запретов и указаний.

Так кирпичик за кирпичиком растет и крепнет стена, отделяя и отдаляя Мир

ребенка от Мира взрослого.

С помощью песочных игр малыши воссоздают это шаткое

равновесие. Проигрывая на песке ситуации из жизни, они стремятся к

бесконфликтному, конструктивному общению, взаимопомощи. Дети учатся

выражать свои чувства в безобидной форме, не причиняя вред окружающим

людям. Песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить свое

отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит,

рассыпать на мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий

ребенка. Игры с песком имеют большое значение для поддержания

психического здоровья, развития познавательных процессов, влияют на

11

становление всех сторон личности ребенка, формируют гуманное,

искреннее отношение к людям и всему живому.

Глава 2. Анализ результатов психолого-педагогической деятельности

2.1. Содержание работы по программе «Школа волшебников»

На

сегодняшний

день

существует

большое

количество

теоретической и методической литературы, касающейся развития ребенка,

но единой психологической программы для детей раннего и дошкольного

возраста не существует. Мною предпринята попытка

обобщить и

структурировать различные подходы, по организации и проведения занятий,

которые включает в себя работа вместе с мамой для детей раннего

дошкольного возраста. Работа с песком, сказкотерапия для более взрослых

дошкольников. Новизна данной программы заключается в том, что она

предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие

ребенка на протяжениивсего дошкольного возраста, с учетом динамики

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по

месяцам в течение каждогоь года. Основная идея моей работы – в

интеграции и систематизации психологического материала, что

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога.

Данная программа рассчитана на три года обучения.

1 БЛОК. Первый год обучения это дети раннего дошкольного

возраста (2-3года) «Вместе с мамой»,

2 БЛОК.

Второй год обучения это дети среднего дошкольного

возраста (3-4 года) «Чудеса на песке»,

3 БЛОК. Третий год обучения это дети старшего дошкольного

возраста (5-6 лет) «Школа волшебников».

Первый блок

Программа «Вместе с мамой»

Основная цель данной программы:

Естественная социализация. Комплекс развивающих занятий.

Творческое общение: ребенок – родитель – психолог.

Задачи.

1.Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир

человеческих эмоций.

2.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного

развития процесса общения.

3.Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов,

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.

4.Развитие личностной сферы – формирование адекватной

самооценки, повышение уверенности в себе.

5.Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных

умений, наглядно-действенного, наглядно – образного, творческого и

критического мышления.

12

6.Формирование позитивного отношения к обучению у детей 2

летнего возраста.

7.Развитие познавательных психических процессов – восприятия,

памяти, внимания, воображения.

Особенности психологического курса «Вместе с мамой»

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им

свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и

отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подрожать их

действиям.

Структура занятий соответствует методическим требованиям и

возрастным особенностям детей, включая игровой момент в основную и

заключительную части с использованием пальчиковой гимнастики,

подвижных и ролевых игр. Особый интерес вызывает организация основной

части занятия в форме совместной деятельности детей и родителей, в ходе

которой даются рекомендации по развитию психических процессов,

изобразительных навыков, творческих способностей детей. Достоинством

развивающих занятий является задействование максимального количества

анализаторов ребенка: слухового, зрительного, тактильного и других, что

способствует целостному формированию сенсорики и психики.

Радость познания и общения с новыми взрослыми и сверстниками

обогащает интеллект ребенка, повышает жизнедеятельность организма,

происходит ранняя социализация детей. Эмоционально-деловое общение

взрослого с детьми раннего возраста протекает в специфической детской

деятельности, способствует становлению и развитию образа «Я».

Второй блок

Программа «Чудеса на песке»

Цель программы – стабилизация эмоционального состояния ребенка,

развитие

тактильной

чувствительности

и

мелкой

моторики,

способствование развитию речи, внимания, памяти.

Задачи данного курса:

1.развитие познавательных процессов (восприятие, внимание,

память, мышление, воображение);

2.развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных

способностей, формирование коммуникативных навыков;

3.тренировка мелкой моторики рук, координации движения,

пластики, которая стимулирует мыслительные процессы, развитие речи.

4.гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться;

5..получение ресурса (снятие эмоционального напряжения у

тревожных, агрессивных и гиперактивных детей).

6.Развитие социальных навыков и коммуникативных умений у детей.

7.Развитие двигательной активности (крупной и мелкой маторики,

координация движения).

Особенности психологического курса «Чудеса на песке».

13

Песочная игра – это самый органичный для ребенка способ выразить

свои переживания, рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и

избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение, исследовать

мир, научиться выстраивать отношения, и способ привычный, хорошо

знакомый, это его реальность. Ведь игра для ребенка – это необходимая,

естественная и любимая деятельность.

Благодаря этому методу, у ребенка развивается способность к

самовыражению и творческому восприятию мира. Песочная терапия

помогает развивать у детей память, внимание и пространственное

воображение.

В песочной терапии

дети обретают внутреннюю свободу

и уверенность, что их никто не осудит и примет такими, какими они есть.

Сначала на песке, а затем и в реальной жизни!

Игры с песком – одна из самых любимых форм активности ребенка.

Песок влечет, его хочется трогать, пересыпать из ладошки в ладошку. Из

песка хочется строить, сооружать замки, башни, целые миры…

Игра ребенка является символическим языком для самовыражения.

Манипулируя игрушками, ребенок может показать более адекватно, чем

выразить в словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к

событиям в своей жизни, к окружающим людям.

Песочная терапия больше всего показана детям со следующими

проблемами:

эмоциональные расстройства (агрессия, тревожность, страхи,

гиперактивность);

поведенческие нарушения (капризы, истерики);

проблемы во взаимоотношениях ребенка и родителей;

проблемы в общении со сверстниками;

глубокие психологические травмы (развод родителей, смерть одного

из близких, насилие).

Постепенно, знакомясь с песком, его свойствами, ребенок переходит

к свободной творческой активности. Каждый становится создателем своего

Мира, своей волшебной песочной страны, в которой как в зеркале

открывается внутренний мир вашего ребенка с его мыслями, желаниями,

чувствами.

Третий блок

Программа «Школа волшебников»

Цель данной программы: развитие эмоционально-волевой сферы

взаимопомощи, поддержки, сопереживание, сочувствие и т.д., развитие

коммуникативных навыков.

Задачи данного курса.

1.Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.

2.Способствовать проявлению эмоциональной

отзывчивости,

восприимчивости.

14

3.Способствовать проявлению разных способов взаимодействия со

взрослыми и сверстниками в игре и повседневном общении.

4.Развивать способность подчинять свои действия правилам.

5.Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти,

мышления, воображения

6.Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо.

7.Способствовать формированию позитивной самооценки.

Особенности психологического курса «Школа волшебников».

К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно

развиваются. Появляются зачатки ответственности за порученное дело.

При общении ребенок обращает внимание на наравственные

качества и черты характера сверстников, совершенствуется эмоционально –

личностная сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена

новостями, помимо этого такое начало занятий развивает умение выступать

публично. Игры проводимые во время динамической паузы становятся

более сложными, задания насыщаются вербальным и невербальным

общением. Много занятий в данной части программы посвещены

осознанию собственной личности и личности других, а также общению.

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому

все занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается

игровой сюжет и мотивация.

В данном возрасте ребенок может подчинять свои желания

требования коллектива.

2.2. Результаты по программе «Школа волшебников»

За межаттестационный период, на инновационном уровне

проектировала и внедрила программу «Школу волшебников», которая

носит модульный системный характер.

В ходе составления программы « Школа волшебников» был

проанализирован теоретический и практический опыт педагогов и

психологов Б. Беттельхейма, Р. Гарднера, К. Юнга, В. Проппа, А. В.

Гнездиловым, Г. А. Быстровой, Э. А. Сизовой., Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева,

О.Н. Никитина и другие.

Количество детей:

1 Блок. Программа «Вместе с мамой» - 6-7 человек.

2 Блок. Программа «Чудеса на песке» -7-8 человек.

3 Блок. Программа «Школа волшебников» -10 человек.

Сроки реализации рабочей программы рассчитана на три года,

учитывая возрастные особенности. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Продолжительность занятий:

Программа «Вместе с мамой» - 30 минут. Программа «Чудеса на

песке» 45 минут. Программа «Школа волшебников» 60 минут.

Как правило, занятия начинаются с упражнений, требующих

согласованности действий всей группы: дети дружно шагают, хлопают

15

ладошками по мячу, бегают, выполняют другие задания в соответствии с

ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения создают положительный

эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей,

помогают настроиться, на совместную групповую работу.

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции,

активно взаимодействовать со своими сверстниками.

Заканчивается занятие спокойными играми и упражнениями.

В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены

сюжетов, ролей, образов малыши переутомляются и теряют интерес к

занятию. Поэтому все игры и упражнения, входящие в одно занятие,

объединены сказочно-игровым сюжетом.

2.3. Мониторинг реализации программы.

Мониторинг эффективности программы разделяется на 3 блока:

Мониторинг реализации

Мониторинг качества исполнения программы

Мониторинг эффективности

1. Мониторинг реализации программы позволяет объективно

оценить сам факт выполнения мероприятий программы. Документами

реализации являются:

Список обучающихся по программе

Журнал учета мероприятий

Индивидуальная диагностика обучающихся

Анкеты родителей

Индивидуальная рабочая тетрадь

Личные дела на каждую группу.

2. Мониторинг качества исполнения программы.

Главным критерием качества реализации программы является

сохранность контингента обучающихся. Документами оценки качества

работы являютсч:

Анкета родителей в начале учебного года.

Анкета – отзыв родителей обучающихся в конце учебного года.

Сохранность контингента обучающихся.

3. Мониторинг эффективности программы оценивается на

основании сравнения начальной и итоговой психодиагностики учащихся по

методике «Эмоциональное состояние ребенка» автор М. Люшер, методика

«Кактус» М. Панфиловой, карта наблюдения эмоционального состояния

А.С. Роньжина. Основным критерием эффективности

программы

определялась (на начальном диагностическом этапе) исследованием детей

для получения «психологического портрета», выявление эмоционального

состояния объективизации

происходящих с ними изменений (на

заключительном этапе), также использование диагностического материала.

Это подводило участников к позитивному результату занятий, обогащению

16

опыта самопознания, устанавливать и поддерживать контакты в общении,

понимать других людей созданию позитивного эмоционального настроения.

Всего по данной программе обучалось поданной 237 человек.

Главный результат моей работы по данной программе:

- Изменение общего эмоционального состояния обучающихся.

Программа «Вместе с мамой» всего прошли обучение 55 человек.

Возраст обучающихся 2 года.

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

Положительный

эмоциональный фон

17-31%

33-60%

Неустойчивый

эмоциональный фон

27-50%

17-31%

Отрицательный

эмоциональный фон

11-19%

5-9%

42-76%

13-24%

0-0%

«Чудеса на песке» за период аттестации прошло обучение 121

человек. Возраст 3-4 года.

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

Положительный

эмоциональный фон

34-28%

70-58%

Неустойчивый

эмоциональный фон

66-54%

43-35%

Отрицательный

эмоциональный фон

21-18%

8-7%

79-66%

42-34%

0-0%

17

«Школа волшебников» за период аттестации прошли обучение

61 человек. Возраст обучающихся 5-6 лет.

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

Положительный

эмоциональный фон

22-36%

33-54%

Неустойчивый

эмоциональный фон

30-50%

23-38%

Отрицательный

эмоциональный фон

9-14%

5-8%

38-62%

23-38%

0-0%

18

Анализ результатов показал, что занимаясь по данной программе

дети научились эффективнее взаимодействовать друг с другом,

преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе,

внутренне раскрепощаться. Познакомились с эмоциями человека, научились

осознавать собственные эмоции и чувства, распознавать эмоциональные

реакции других людей и развивать умение адекватно выражать свои

эмоции.

Взаимоотношение с другими детьми

Коммунникативные навыки – это навыки позволяющие ребенку

конструктивно организовывать межличностные взаимодействия с другими

участниками и находить адекватные решения коммуникативных задач, оно

ставит его в позицию активного партнера и, как следствие, позволяет

«найти себя» в коллективе сверстников.

«Вместе с мамой». Возраст 2 года.

Инициативен

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

Пассивная реакция,

протест

0-0%

18-33%

Вступает в контакт

при поддержке

взрослого

36-65%

20-36%

26-43%

29-53%

0-0%

19-35%

17-31%

«Чудеса на песке». Возраст 3-4 года

Инициативен

Вступает в контакт Пассивная реакция,

при

поддержке протест

19

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

31-26%

52-43%

взрослого

69-57%

54-45%

21-17%

15-12%

76-63%

45-37%

0-0%

«Школа волшебников». Возраст 5-6 лет.

Инициативен

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

17-28%

34-56%

42-69%

Вступает в контакт Пассивная реакция,

при

поддержке протест

взрослого

36-60%

8-12%

24-40%

3-4%

19-31%

0-0%

20

Вывод: Таким образом, в результате занятий дети научились:

вступать в контакт с другими людьми, быть инициативными. Данные

умения необходимы, что Выстраивать отношения с окружающим миром, с

помощью управлениями своими эмоциями и действиями, умение

моделировать и приводить в соответствие свои чувства, мысли, желания и

возможности, поддерживать гармонию духовной и материальной жизни.

Взрослые (родители ) должны стремиться к установлению тесных

эмоциональных контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими

людьми, их поступки — важнейший источник формирования чувств

дошкольника. Для понимания детских эмоций взрослым необходимо знать

их происхождение, а также стремиться помочь ребенку глубже понять те

или иные факты действительности и сформировать правильное отношением

к ним.

Познавательная деятельность

Познавательная деятельность – это активная деятельность

применению и использованию знаний. Познавательная активность, является

одним из видов деятельности, включает в себя цель, мотив, способы,

условия, результат.

«Вместе с мамой», возраст 2 года.

Активен

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

0-0%

15-27%

Активен

поддержке

взрослого

38-69%

31-56%

32-58%

23-42%

при

Пассивен

17-31%

9-17%

0-0%

21

«Чудеса на песке», возраст 3-4 года.

Активен

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

0-0%

47-35%

Активен

поддержке

взрослого

78-64%

61-50%

85-70%

36-30%

при

Пассивен

43-36%

23-15%

0-0%

22

«Школа волшебников», возраст 5-6 лет.

Активен

Начальный этап

Промежуточный

этап

Заключительный

этап

0-0%

21-34%

Активен

поддержке

взрослого

54-88%

31-60%

48-70%

13-%

при

Пассивен

7-12%

4-6%

0-0%

Таким образом, по предлагаемой программе можно сделать

следующие выводы: дети принимает активное участие в проведении

занятий. Понимают речь педагога, выслушивают задания и стремятся

выполнить их самостоятельно. Хорошо переключаются с одного вида

деятельности на другой. Осваивают соответствующие возрасту социальные

навыки, рамки поведения на занятии. Эмоционально и интеллектуально

готовы к самостоятельным занятиям.

Заключение

Через регулярное проведение занятий по сказкотерапии, песочной

терапии и «Sand - art» у детей формируется доброжелательное поведение,

навыки управления собственными эмоциями, осознанное отношение к

нормам социального поведения, дети учатся делиться своими

переживаниями, размышлять, фантазировать, а главное развивается чувство

эмпатии, сопереживания, групповой сплоченности, снижается тревожность,

исчезают страхи.

В ходе реализации этой программы существенно облегчается и

ускоряется процесс овладения знаниями; оптимизация коммуникативных

23

возможностей, т.е. социально адаптированы. Полученные результаты

работы считаю, соответствуют поставленным задачам в межаттестационный

период работы.

Список литературы

1. Алексеенко В.В, Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и

развитие личности ребенка 2-7 лет. М.: ООО Издательство «Дом. ХХI век»,

2008.

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе:

Методические материалы в помощь психологам и педагогам. М.: Т.Ц.

Сфера 2000

3. Белова О.В. Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 в

адаптивный период «От рождения до школы». Волгоград: Издательство

«Учитель», 2014.

4. Бубунов Т.М. Группа кратковременного пребывания: для детей

раннего возраста. М.:ТЦ Сфера, 2009.

5. Галанов А.С. Полный курс обучения от рождения до 5 лет.

Минск «Букмастер» 20014.

6. Грабенко Т.М. Зачем читать детям сказки. О курочке Рябе и

Рождестве зверей. СПб.: Речь, 2006

7. Зинкевич-Евстегнеева, Грабенко Т.Д. Игры в сказкотерапии.

СПб.: Речь, 2006

8. Истратов О.Н. Практикум по детской психокорекции: игры,

упражнения, техники. Ростов н/Д: Феникс, 2013.

9. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции. Игры,

упражнения, техники. Изд. 2-е. – Ростов Н/Д, Феникс, 2008

10. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего

школьного возраста. Методические рекомендации для педагогическойпсихокоррекционной работы. М.: ЦГЛ, 2004

11. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира

детей. Екатеренбург:У-Фактория, 2006.

12. Куличковская Е.В., Степанова О.В. Как преодолеть свой страх?

Развивающие сказки и игры для дошкольников и младших школьников. –

СПб.: Речь, 2008.

13. Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей.

Психолого-педагогическая программ «Счастливый малыш» для детей (2-3

года). СПб.: Речь; М.: Сфера 2012

14. Образцова Т.Н. Психологические игры для детей. М.: ООО

ИКТЦ «Лада», 2010.

15. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. СПб.: речь, 2007.

16. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период

адаптации к дошкольному учреждению.

М.: ООО «Национальный

книжный центр, 2012.

24

17. Смирнова Е.О. Развитие предметной деятельности и

познавательных способностей. М.: Мозайка – Синтез, 2008.

18. Субботина Е.А. Потешки для зарядки. М.: Суфлер; Ростов н/Д:

Феникс, 2013

19. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2000.

20. Чистякова М.И. Психогимнатика/под ред. М.И.Буянова – 2-е

изд. М.: Просвещение Владос, 1995.

21. Чеберда Е.А. Сказки на пальчиках. Уроки общения для самых

маленьких. Челябинск: Умница, 2011.

22. Федеральный

закон

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации».

25