ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

На правах рукописи

Сизова Ирина Алексеевна

МУЗЕЙНАЯ СЕТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

(середина 1940-х – начало 2010-х гг.)

Специальность 24.00.03 – Музееведение, консервация

и реставрация историко-культурных объектов

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата исторических наук

Научный руководитель:

доктор исторических наук,

профессор Э.И. Черняк

Томск 2012

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 3

Глава 1. Формирование музейной сети Томской области в середине 1940-х –

начале 1990-х гг. .............................................................................................................. 25

1.1 Состояние музейной сети Томской области в послевоенное десятилетие ...... 25

1.2 Государственная часть музейной сети Томской области во второй половине

1950-х – начале 1990-х гг. ........................................................................................... 46

1.3 Общественные музеи Томской области .............................................................. 60

Глава 2. Музейная сеть Томской области в новых условиях (начало 1990-х –

начало 2010-х гг.)........................................................................................................... 101

2.1 Государственная часть музейной сети Томской области на рубеже ХХ–XXI

вв. ................................................................................................................................. 101

2.2 Негосударственная музейная сеть Томской области в 1990-х – начале 2010-х

гг. ................................................................................................................................. 119

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................. 154

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................... 158

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 190

2

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Музейная сеть как совокупность музеев,

действующих на определенной территории, отражает историю социальноэкономического и социокультурного освоения и развития этой территории. В то же

время она документирует деятельность самих музеев, их роль (степень влияния и

участия в жизни общества) и место в культурном пространстве страны.

Изучение музейной сети российских регионов создает возможность для

выработки комплекса мер поддержки и совершенствования научно-культурной

сферы, организации оптимального режима функционирования музейного мира,

принятия научно обоснованных управленческих решений. Это определяет

актуальность и научную значимость темы диссертационной работы. При этом

особое значение приобретает изучение процессов возникновения и развития

региональных музейных сетей как составной части музейной сети России, в

частности Томской области, активно развивающей инновационные технологии и

имеющей

такие

крупные

комплексы

науки

и

культуры,

как

Томский

государственный университет, Томский политехнический университет, научные

центры Сибирского отделения РАН и РАМН. Научная значимость темы

диссертационного исследования подчеркивается и недостаточной ее изученностью.

В историографии темы можно выделить исследования советского и

современного периодов, для каждого из которых характерна своя проблематика,

свои подходы и способы ее решения. В первых работах по истории музейного дела

в России, появившихся в 1920–1930-е гг., давалась сравнительная оценка

дореволюционного музейного дела и музейного строительства после Революции

1917 года1, характеризовалось состояние музейного дела отдельных регионов,

например, Сибири2, и отдельных сибирских музеев3. Так, организаторы и

Малицкий Г.Л. Музейное строительство в России к моменту Октябрьской революции // Научный

работник. М., 1926. № 2. С. 43-57; Тер-Оганесов В.Т. Индустриализация СССР и вопросы организации

науки // Научный работник. М., 1926. № 9. C. 3–20.

2

[Чермных Г.И.] Музеи // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3: Л–Н. [Новосибирск], 1932. Стб. 572–

578.

3

Иркутский музей // Сибирская советская энциклопедия. Т. 2: З–К. [Новосибирск], 1931. Стб. 319–321;

Харчевников А. Минусинский государственный музей // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3: Л–Н.

[Новосибирск], 1932. Стб. 462–463 и др.

1

3

сотрудники томских музеев довольно подробно излагали историю создания и

открытия музейных учреждений, раскрывали особенности научно-фондовой и

экспозиционной работы, вводили в научный оборот свежие, ранее неизвестные

фактические данные, которые впоследствии были утрачены и сохранились только

благодаря названным работам1.

Ряд авторов рассматривал историю музеев и музейного дела в русле

краеведения,

что

отражало

концепцию

«золотого

века»

краеведения,

господствовавшей в 1920-х гг.2 В 1930-е гг. после принятых на I Всероссийском

музейном съезде решений3 отмечается пересмотр отношения к музею. В результате

была создана политизированная концепция развития музейного дела, обусловившая

развитие отечественного музейного дела вплоть до середины 1980-х гг.

Первым, кто обратился к изучению музейной сети в России, был Ф.И. Шмит.

Наряду с другими вопросами музейного дела в работе «Музейное дело. Вопросы

экспозиции» были впервые обоснованы принципы формирования и основные

функции музейной сети. Автор настаивал на том, что музеи должны быть

объединены в сеть для работы «… не анархически, а по общему плану и

систематически-организованно». Главным же принципом организации сети

Ф.И. Шмит считал распределительный, полагая, что «…благодаря музейной сети,

можно будет организовать и обмен экспонатами между музеями, и сотрудничество

музеев в деле снабжения экспонатами, и обслуживание ряда музеев специалистами

высокой квалификации», а также подготовку этих самых специалистов и

направление уже готовых музееведов на работу в одно из учреждений сети4. Таким

Шатилов М.Б. Исторический очерк и обзор Томского краевого музея // Труды Томского краевого

музея. Томск, 1927. Т.1; Он же. Обзор деятельности Томского краевого музея (1927–1928 гг.) // Труды

Томского краевого музея. Томск, 1929. Т. 2; Мягков И.М. Древности Нарымского края: (в собрании

Томского краевого музея) // Там же; Иванов П.Г. Татары среднего течения реки Чулым: (предварительный

отчёт) // Там же; Томский краевой музей // Краеведение. 1924. № 3; Научно-исследовательские работы

Томского краеведческого музея за летний сезон 1927 года // Краеведение. 1927. Т. 5, № 5. C. 294296;

Славнин П. Томский этнолого-археологический музей // Новый Восток. 1927. № 18. C. 280; Он же.

Сибирский музей археологии и этнографии при Томском университете // Новый Восток. 1927. № 19. C. 262–

263.

2

Богданов В.В. Значение областных музеев для задач краеведения // Краеведение. М.; Л., 1923. № 1;

Лучник В.Н. О краеведных музеях // Краеведение. М.; Л., 1926. № 10; Гриневич К.Э. Краеведный музей, его

задачи, структура и принципы экспозиции // Краеведение. М.; Л., 1929. № 2 и др.

3

I Всероссийский музейный съезд состоялся в декабре 1930 г. в Москве и закрепил политикопросветительные приоритеты в деятельности музеев, положив конец спорам о том, являются ли музеи

центрами научно-исследовательской и краеведческой работы или учреждениями политикопросветительного характера, тем самым обезличив и обесценив сущность музея (Первый Всероссийский

музейный съезд. – М.; Л., 1930. – 60 с.).

4

Шмит Ф.И. Музейное дело: Вопросы экспозиции. Л., 1929. С. 60, 117–118, 128–129.

1

4

образом, для музееведов 1920-х гг. организация музейной сети мыслилась не

только как способ снижения издержек на содержание музеев, подготовку кадров и

организацию экспозиций, но и как инструмент рационального руководства

музейным делом. Однако решение поднятых Ф.И. Шмитом вопросов было

отложено на достаточно долгий срок1.

Известно, что большие планы изучения истории советских музеев,

формировавшиеся в 1930-х гг., получили практическое разрешение только в

послевоенные десятилетия, когда к их реализации приступило новое поколение

советских музееведов2. Под руководством А.М. Разгона были подготовлены очерки

по истории музейного дела России: в течение 1957–1971 гг. под разными

названиями вышло 7 сборников, включающие 42 статьи, до сегодняшнего дня

сохраняющие свою научную значимость. Вопросам государственной музейной

политики, складывавшейся на протяжении нескольких десятков лет и оказавшей

влияние

на

формирование

советской

музейной

сети,

посвящены

статьи

О.В. Ионовой, Д.А. Равикович, В.Н. Игнатьевой, А.М. Разгона и др. В них

рассматривались организация охраны памятников истории и культуры и музейного

строительства,

формирование

государственной

музейной

сети,

а

также

профильных музейных сетей3.

В развитие высказанных идей был опубликован ряд научных работ, прежде

всего о сети общественных музеев4. Особое значение приобрела серия статей

тематического сборника «Музейное дело в СССР. Музейная сеть и проблемы ее

1

Был осуществлен только один пункт: распределение экспонатов между музеями, причем это

распределение складывалось не в пользу местных провинциальных музеев.

2

Разгон А.М. К вопросу об изучении истории музейного дела (Вместо предисловия) // Очерки истории

музейного дела в СССР. М., 1971. Вып. 7. С. 3–7.

3

Ионова О.В. Из истории строительства краеведческих музеев РСФСР // Труды научноисследовательского института музееведения. М., 1961. Вып. 2. С. 80–175; Она же. Музейное строительство

в годы довоенных пятилеток (19281941) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1963. Вып. 5.

С. 84118; Равикович Д.А. Местные художественные музеи II половины XIX – начала ХХ в. // Труды

научно-исследовательского института музееведения. М., 1962. Вып. 4. С. 63–117; Она же. Организация

музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (19211925) // Очерки истории музейного дела в

СССР. М., 1968. Вып.6. С. 97145; Игнатьева В.Н. Организация музейного дела и музейное строительство

РСФСР в послевоенные годы (19451953) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1968. Вып.6.

С. 5496; Разгон А.М. Очерк истории военных музеев России // Труды научно-исследовательского института

музееведения. М., 1962. Вып. 4.С. 118–203; Востоков Е.И. Из истории советских военных музеев // Труды

научно-исследовательского института музееведения. М., 1962. Вып. 4. С. 204–239.

4

Кроме статей, посвященных историческим аспектам появления общественных музеев, особенностям их

фондовой и экспозиционной деятельности, в сборнике приводится в полном объеме Типовое положение о

музеях РСФСР, работающих на общественных началах (утверждено в 1979 г.) / Актуальные вопросы

деятельности общественных музеев / под ред. Закс А.Б. и Янбых Л.Е. М., 1980. 103 с.; Труевцева О.Н.

Общественные и муниципальные музеи Сибири: исторический опыт и современность. Барнаул, 1998.

5

совершенствования на современном этапе», авторы которых на основе новых

архивных данных рассмотрели многие вопросы формирования музейной сети

СССР. Так, А.М. Разгон сосредоточился на изучении становления и современного

состояния музейной сети страны, причем рассматривал не отдельные сети союзных

республик, а единую (!) музейную сеть Советского Союза, несмотря на

неоднородность ее развития в различных регионах. Именно рассмотрение единой

музейной сети, по мнению А.М. Разгона, позволяло нивелировать разницу в

количественном составе музеев в целом по стране и уравнять в качестве

предоставляемых

услуг1.

В

характеризовались

особенности

работах

Ю.С. Егорова,

государственной

М.Б. Гнедовского

музейной

политики

по

формированию музейной сети, анализировались проблемы профилизации и

типологизации музеев, предлагалось объединение музеев в сеть именно по

типологическому признаку2. Другие авторы анализировали вопросы нормативноправовых основ музейной сети, о развитии сети общественных, в том числе

школьных музеев3.

Завершение советского периода историографии темы, пришедшегося на

время перестройки, отмечено ростом внимания исследователей к музейной

проблематике. В журнале «Светский музей», в других изданиях живо обсуждались

новые направления в музейном деле, новые проекты. Так, в статье Н. Павлова и

А. Фролова

«Музейная

сеть Нечерноземья»4, опубликованной

в 1987

г.,

обосновывалась необходимость создания оптимальной системы управления

музейным делом как в отдельном регионе, так и стране в целом. Авторы полагали

необходимым изучить историю создания музеев, выявить их профилизацию,

выяснить влияние их деятельности на социокультурную жизнь региона и

определить факторы формирования музейной сети, и распространить свой опыт на

другие регионы. Авторами была создана своеобразная матрица изучения музейной

1

Разгон А.М. Музейная сеть единого многонационального социалистического государства // Музейное

дело в СССР: Музейная сеть и проблемы ее совершенствования на современном этапе. М., 1985. С. 4–22.

2

Егоров Ю.С. Развитие музейной сети в условиях зрелого социализма (60–70-е гг.) // Музейное дело в

СССР: Музейная сеть и проблемы ее совершенствования на современном этапе. М., 1985. С. 22–38;

Гнедовский М.Б. Анализ музейной сети и проблема классификации музеев // Музейное дело в СССР:

Музейная сеть и проблемы ее совершенствования на современном этапе. М., 1985. С. 50–58.

3

Туманов В.Е. Общественные музеи // Музейное дело в СССР: Музейная сеть и проблемы ее

совершенствования на современном этапе. М., 1985. С. 143–152; Решетников Н.И. Школьные музеи //

Музейное дело в СССР: Музейная сеть и проблемы ее совершенствования на современном этапе. М., 1985.

С. 152–160.

4

Павлов Н., Фролов А. Музейная сеть Нечерноземья // Советский музей. 1987. № 1. С. 29–31.

6

сети отдельного региона. Выводы и предложения Н. Павлова и А. Фролова были

высоко оценены музейным руководством страны и предложены в качестве основы

научно-практических рекомендаций для разработки целевых региональных

программ развития музейного дела.

Одновременно Академия наук СССР и Министерство культуры РСФСР

инициировали подготовку и издание научного исследования

по истории

формирования государственной музейной сети. В выполненной Д.А. Равикович

работе представлена эволюция государственной политики, направленной на

формирование музейной сети советской России, выработано новое определение

понятия музейной сети как совокупности государственных музеев России,

систематизированных в соответствии с научной классификацией по профилям,

типам, масштабам деятельности1. Несмотря на все неоспоримые достоинства

(четкость изложения с опорой на достоверные источники), в работе Д.А. Равикович

имеется и недостаток: в ней рассматривается формирование и развитие только

государственной сети музеев и ничего не говорится об общественных музеях,

количество которых в 1980-х было значительным. Неверным представляется и

утверждение, что целенаправленное формирование музейной сети в стране

началось с 1950-х гг.

В 1989 г. был издан тематический сборник «На пути к музею XXI века», в

котором наряду с другими вопросами в статье Л.С. Букаревой прослежена

динамика развития сети краеведческих музеев в РСФСР в 1960–1980-х гг.

Используя метод контент-анализа, привлекая данные музейных анкет, автор

осветила

процесс

ликвидации

и

перепрофилирования

российских

музеев,

изменение музейной сети2.

Подчеркнем, что во многих из названных работ встречаются упоминания о

Сибири и ее музейной сети (или отдельных музеях), но в общем контексте,

фрагментарно.

И

это

не

случайно,

поскольку

каких-либо

специальных

музееведческих исследований ни в Сибири в целом, ни в отдельных регионах или

городах долгое время не проводилось. Только в 1988 г. в Омске было организована

1

Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети. Научно-методические рекомендации

(1917 – 1 половина 1960-х гг.). М., 1988. С. 5.

2

Букарева Л.С. Краеведческие музеи РСФСР в прошлом, настоящем, будущем (сетевые аспекты) //

Музееведение. На пути к музею XXI века. М., 1989.

7

первая в Сибири музееведческая конференция, по материалам которой был издан

тематический сборник1.

Кроме того, некоторые вопросы музейной деятельности освещались в

статьях томских исследователей. Работы этого периода носят исследовательский

характер и дают представление о зарождении музеев, их основной деятельности,

месте в культурной и научной жизни региона, а также о профессиональных

проблемах2.

С переменами в общественном развитии на рубеже 1980–1990-х гг. начались

изменения в жизни страны, в том числе и в музейной сфере. С начала 1990-х гг.

изучение музеев, музейных сетей, музейного дела и различных аспектов музейной

деятельности получило новое направление. Прежде всего, стали регулярно

проводиться научные и научно-практические конференции по музейной тематике с

выходом

по

их

итогам

сборников

материалов3.

Одновременно

заметно

активизировалась издательская деятельность, кроме того, развернулась масштабная

подготовка

диссертационных

исследований

по

музееведению.

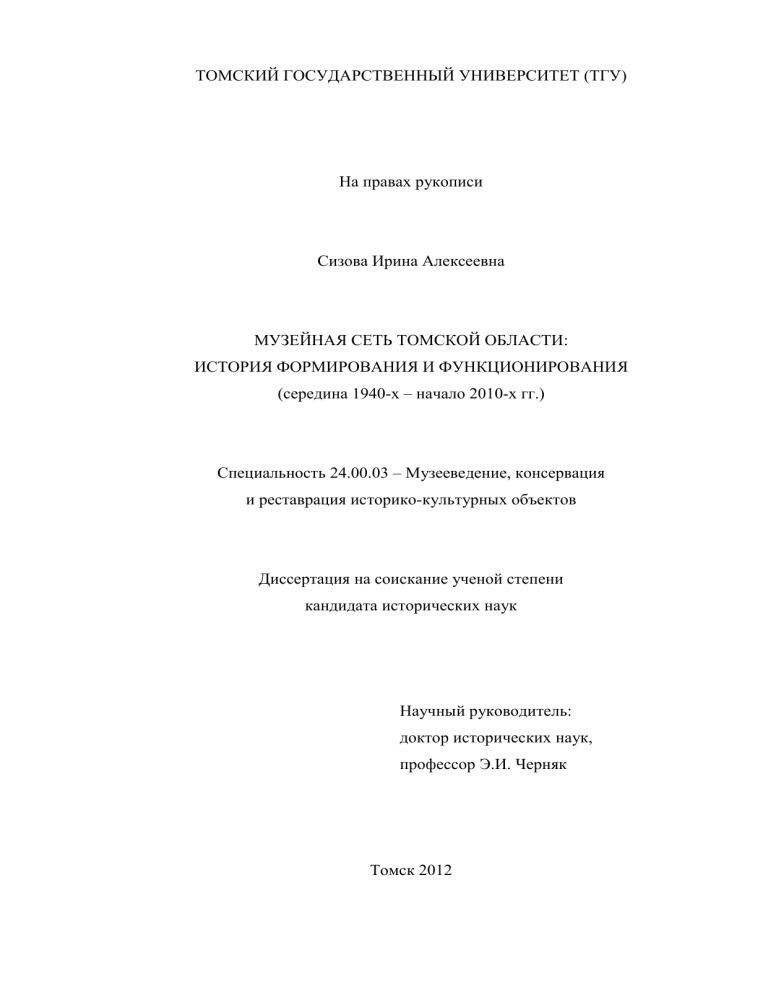

Динамика

диссертаций по проблемам музейной сферы, представленная на рисунке 1,

позволяет говорить о волнообразном характере процесса изучения музееведческих

проблем.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Музееведение Западной Сибири: Тезисы докладов. Омск, 1988.

Лукина Н.В., Плетнева Л.М. Музей и студент: (к 100-летию Музея археологии и этнографии Сибири

Том. ун-та) // Советская этнография. 1982. № 5. C. 7882; Заочная общественно-научная конференция по

проблеме кедра сибирского // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 1962. Т. 6, вып. 1.

С. 3–8.

3

На конференциях обсуждались различные вопросы истории и деятельности музеев, проблемы

совершенствование их деятельности в новых условиях. Музейной сети страны отдельных конференций

посвящено не было.

1

2

8

Рис. 1 – Динамика диссертационных исследований по музейной тематике

(1990–2010 гг.).

В начале 1990-х гг. были защищены диссертационные работы, начатые еще в

1980-е гг.: многие из них были посвящены истории музейного дела отдельных

российских

регионов,

а

также

бывших

союзных

республик,

ставших

самостоятельными государствами1. В 2006 г. количество диссертационных

исследований музееведческого направления достигло пика: было защищено как

минимум 46 работ по различным направлениям музейной деятельности, по истории

отдельных музеев и музейного дела в различных регионах страны 2. В

диссертационных работах получили освещение вопросы экономического и

управленческого

характера,

использования

новых

технологий

в

музеях,

нормативно-правовое регулирование музейной деятельности, появление новых

направлений в деятельности музеев, таких как музейная педагогика. Появились

первые диссертации, раскрывающие деятельность отдельных томских музеев. Так,

в работе Н.В. Вакаловой рассмотрена история формирования и развития музеев

Томской губернии в XIX – начале ХХ в. Несмотря на то, что тема исследования

охватывает значительные хронологические и территориальные рамки (Томская

губерния была довольно крупным территориальным образованием), основными

объектами изучения стали только Барнаульский горный музеум и Археологический

Гужаловский А.А. История музеев Белоруссии второй половины XVIII – начала ХХ веков: автореферат

дис. ... канд. ист. наук. М., 1991. 22 c.; Назипова Г.Р. Казанский городской музей и его роль в культурно

жизни Волжско-Камского края: (Конец XIX – начало XX вв.): автореферат дис. ... канд. ист. наук. Казань,

1991. 23 с.; Симонян А.Ш. Музейное строительство в Советской Армении (1920–1935 гг.): автореферат дис.

... канд. ист. наук. Ереван, 1991. 23 с. Труевцева О.Н. Развитие историко-краеведческих музеев и участие в

нем партийных организаций Западной Сибири (1960–1990 гг.): автореферат дис. ... канд. ист. наук.

Кемерово, 1991. 22 с.; Родионов В.Г. Исторический опыт развития и пути перестройки управления

музейным делом в РСФСР: автореферат дис. ... канд. ист. наук. М., 1992. 27 с.; Федорова Л.Д. Становление и

развитие музеев истории городов Украины (XIX–XX столетия): автореферат дис. ... канд. ист. наук. Киев,

1994. 23 с.; Кайназарова А.Е. Музейное дело в Казахстане (1831–1925 годы): автореферат дис. ... канд. ист.

наук. Алматы, 1995. 26 с.; Александрова Н.В. Российские военные музеи в первой трети ХХ в.: Из истории

орг. и деятельности: дис. ... канд. ист. наук. М., 1997. 244 с. и др.

2

Тарасова М.В. Современные механизмы управления российскими музейными организациями: дис. ...

канд. соц. наук. М., 2006. 173 с.; Рыбак К.Е. Музей в нормативной системе: историко-культурологический

анализ: дис. ... д-ра культурологи. Москва, 2006. 287 с.; Постернак О.П. Музейная политика России и судьба

религиозного культурного наследия в 1920–1930-х гг.: по материалам Донского и Страстного монастырей:

дис. ... канд. ист. наук. М., 2006. 192 с.; Котлярова И.В. Формирование и развитие музеев Воронежского

края в региональном культурном контексте: Вторая половина XIX-первая треть XX вв.: дис. ... канд. ист.

наук. М., 2006. 226 с.; Комисарова Е.В. Региональный музей как хранитель и транслятор культурного

наследия: дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2006. 198 с.; Зайцев Г.С. Роль музеев Ямала в осуществлении

государственной политики по сохранению этнокультуры ненцев: дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2006.

180 с.; Еремина Н.А. История становления и развития музейного дела в Оренбургском крае в XIX–XX вв.:

дис. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2006. 198 с. и др.

1

9

музей

Томского

располагающихся

информация

в

университета1.

Также

на

современной

территории

диссертационных

о

работах

музеях,

располагавшихся

Томской

Е.А.

области,

Поляковой2,

и

имеется

посвященной

педагогическим музеям Западной Сибири, в т.ч. первому Педагогическому музею в

Сибири, открывшемуся в Томске в 1880 г., и Н.А. Белоусовой3, рассказывающей об

истории создания и деятельности в разные исторические периоды вузовских музеев

западносибирского

региона,

ведущими

из

которых

являются

Томский

государственный и Томский политехнический университеты.

Непосредственно

томским

музеям

посвящены

диссертационные

исследования И.В. Артюховой, С.Е. Григорьевой, У.В. Малахатько4. Работы

посвящены истории создания и деятельности крупнейшего музея Томской области

–

Томского

краеведческого

исследовательской,

в

1920–2000-е

гг.,

экспозиционно-выставочной

эволюции

деятельности

его

и

научно-

работы

с

посетителями, а также истории формирования его этнографических коллекций и

предметов религиозной тематики. Также стоит упомянуть работу А.Ю. Гиль 5, в

которой автор предлагает сетевой принцип управления музеями на определенной

территории, в основе которого лежат информационные технологии и равенство

всех музеев. Данный тезис интересен в свете вырисовывающихся перспектив

развития музейного дела, однако прежде необходимо провести «учет и

инвентаризацию» всех имеющихся музейных учреждений на территории региона,

т.е. выяснить состав музейной сети, а также оценить степень внедрения новых

технологий

в

деятельность

музеев.

Отметим,

что

работ,

посвященных

непосредственно изучению музейной сети какого-либо региона или страны в

целом, выявлена только одна, причем хронологические рамки этого исследования

Вакалова Н.В. История формирования и развития музеев Томской губернии XIX - нач. XX вв.: дис. ...

канд. ист. наук. Барнаул, 2006.

2

Полякова Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой

трети XX вв.: дис. ... канд. культурологи. Барнаул, 2006. 197 с.

3

Белоусова Н.А. Музеи в системе высшего образования Западной Сибири: дис. ... канд. культурологи.

Кемерово, 2009. 239 с. Небрежное использование автором архивных источников привела к значительному

количеству неточностей в освещении истории ряда музеев ТГУ.

4

Артюхова И.В. Традиционная материальная культура русских Томского края в коллекциях Томского

областного краеведческого музея: автореф. дис… канд. ист. наук. Томск: Б. и., 2008. 27 с.; Григорьева С.Е.

История Томского областного краеведческого музея (1920–2000-е гг.): автореф. дис… канд. ист.

наук. Томск: Б. и., 2011. 24 с.; Малахатько У.В. Религиоведческая тематика в деятельности Томского

областного краеведческого музея им М.Б.Шатилова: автореф. дис… канд. ист. наук. Томск: Б. и., 2011. 23 с.

5

Гиль А.Ю. Музей в культуре информационного общества: автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск,

2009. 22 с.

1

10

ограничены начальным периодом становления Советского государства1. Таким

образом, изучению музейной сети уделяется явно недостаточно внимания.

Знаковым событием в современной отечественной музейной историографии

стало издание двухтомника «Музей и власть», двухтомной «Российской музейной

энциклопедии», нескольких коллективных монографий. В них изложен опыт

изучения истории музейного дела в России, отдельных музеев и музейных

коллекций, судеб известных музейных деятелей и ученых-музееведов. Важным

вкладом

в

осмысление

государственной

политики

в

области

музейного

строительства и музейного дела, а также процесса формирования музейной сети

России на протяжении ХХ века стали работы С.А. Каспаринской, Г.А. Кузиной и

В.И. Златоустовой2. В них проанализированы государственные и общественные

инициативы в деле музейного строительства, проблемы сохранения культурноисторических ценностей в первые годы советской власти, формирование

нормативно-законодательной

базы,

а

также

особенности

государственной

политики в сфере музейного строительства и формирования музейной сети.

Обзорные статьи о становлении и развитии музейного дела в России, об

основных направлениях деятельности российских, в их числе некоторых томских

музеев включены в «Российскую музейную энциклопедию»3. Наряду со многими

другими в энциклопедии помещена небольшая статья о музейной сети как

«исторически

сложившейся

совокупности

музеев…»,

а

также

статьи

о

формировании профильных музейных сетей. В целом же, при работе над этим

масштабным изданием были обнаружены и серьезные пробелы в системе

1

Иванушкина С.А. Формирование музейной сети Самарской губернии в 1918–1928 годы: автореф. дис. ...

канд. ист. наук. Самара, 2010. 23 с.;

2

Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государственной политики на их развитие // Музей и

власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII – нач. XX вв.). М., 1991. Ч. 1. С. 8–95;

Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917 – 1941 гг. // Там же. С. 96–172;

Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // Там же. С. 226–

298.

3

Златоустова В.И., Каспаринская С.А., Кузина Г.А. Музейное дело в России // Российская музейная

энциклопедия. Т. 1: А–М, 2001; Дукельский В.Ю., Фролов А.C. Археологические музеи // Там же;

Макарова Н.Г., Юхневич М.Ю. Детские музеи // Там же; Никишин Н.А. Естественнонаучные музеи // Там

же; Размустова Т.О., Фролов А.И. Краеведческие музеи // Там же; Воронцова Е.А. Художественные музеи //

Российская музейная энциклопедия. Т. 2: Н–Я. М., 2001; Ожередов Ю.И. Археологии и этнографии Сибири

музей // Российская музейная энциклопедия. Т. 1: А–М. М., 2001. С. 43; Парфенова И.В. Асиновский

краеведческий музей // Там же. С. 52; Москвитин С.С. Зоологический музей Томского университета // Там

же. С. 205; Михайлова А.А. Колпашевский краеведческий музей // Там же. С. 281; Парфенова И.В.

Нарымский мемориальный музей политссыльных // Российская музейная энциклопедия. Т. 2: Н–Я. М., 2001.

С. 9; Быстрицкая Л.И., Подобина В.М., Пороховниченко Л.Г. Палеонтологический музей Томского

университета // Там же. С. 73; Рудая И.М. Северска музей // Там же. С. 181–182; Сенюкова Н.Л. Томский

объединенный историко-архитектурный музей // Там же. С. 248–249.

11

музееведческих

знаний,

что

потребовало

новых

историко-музееведческих

исследований, первыми из них стали коллективная монография «Музейное дело

России», созданная музееведами Академии переподготовки работников искусства,

культуры и туризма и Российского института культурологии, и учебное пособие

«Музееведение»

Т.Ю. Юреневой1.

В

данных

работах

представлено

систематизированное изложение российской музейной истории, дана современная

периодизация музейного дела, обозначены ведущие направления музейной

деятельности, в их числе новейшие – музейная педагогика, информационные

технологии в музеях, музейные менеджмент и маркетинг и пр. Однако, проблемам

музейной сети в обоих изданиях не уделено сколько-нибудь значительно внимания.

Гораздо больший интерес к изучению и анализу музейной сети проявили

авторы учебного пособия «Основы музееведения», во втором разделе которого

изложена история формирования музейной сети России, изменения ее структуры,

представлена классификация музейных единиц, составляющих сеть. В частности,

отмечено, что в конце ХХ – начале XXI в. музейная сеть России пополнилась

такими новыми типами музеев, как муниципальные, церковные, частные,

корпоративные2. Наиболее полно, по сравнению со всеми предыдущими работами,

вопросы о музейной сети России, классификация и профильная принадлежность

музеев, с приведением количественных параметров, рассмотрены в издании

«Музееведение и историко-культурное наследие»3. Очевидным недостатком

является лишь то, что в этих работах не прописаны история создания, цели и

задачи формирования музейной сети, представлено только современное состояние.

В трудах современных музееведов дано новое определение музейной сети,

принципиально отличающееся от того, какое представлено в «Российской

музейной энциклопедии». В новой трактовке понятия музейной сети говорится о

том, что это «целенаправленно формируемая совокупность музеев» 4.

В начале XXI в. появляются работы, посвященные истории формирования,

развитию и основным функциям музейной сети отдельных регионов. Так, работа

Музейное дело России / под ред. Каулен М.Е. (ответственный редактор), Коссовой И.М.,

Сундиевой А.А. М.: Издательство «ВК», 2003. 614 с.; Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2006.

2

Основы музееведения: Учеб. пособие / Отв. ред. Э.А. Шулепова. М., 2005; То же. Изд. 2-е., испр. М.,

2010. С. 129–194.

3

Музееведение и историко-культурное наследие: сб. ст. / отв.ред А.М. Кулемзин. Кемерово, 2009.

Вып. III. С. 43–55.

4

Каулен М.Е. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. М., 2009. № 5. C. 56.

1

12

И.В. Сальниковой освещает деятельность общественных музеев Новосибирской

области и их адаптацию к новым условиям. И.В. Казаев и Л.В. Киселева отмечают

развитие музейной сети Нижегородской области, в том числе и общественных

музеев, и роль в их создании и функционировании Нижегородского музея.

О.Л. Кутьев рассматривает эволюцию и состояние в современных условиях

государственных музеев Пермского края, а Е.С. Шишигин анализирует современное

состояние музейной сети республики Саха (Якутия), основные направления

деятельности музеев и перспективы развития музейной сети1.

В статье О.Н. Шелегиной о музейной сети Сибири и Дальнего Востока

впервые говорится о музейной сети Сибири в целом, ее составляющих – музейных

сетях отдельных территорий. Однако при характеристике музейной сети Томской

области представлены неточные сведения о количественном составе томских

музеев2.

В первых монографических исследованиях сибирских музеев, в книгах

О.Н. Труевцевой и О.Н. Шелегиной3, рассмотрена деятельность сибирских музеев

XIX–ХХ вв., введен в научный оборот значительный массив первоисточников,

привлечены и проанализированы результаты социологических исследований

музейной работы в Сибирском регионе, выявлены место и роль музеев в

культурном освоении Сибирского региона. Однако информация о различных

сибирских

музеях,

о

создании

и

функционировании

музейных

систем,

неравноценна. Так, в разделе «Музейные сети республик, краев, областей

Сибирского региона» в монографии О.Н. Шелегиной нет ни слова о музеях

Томской

области,

что

значительно

снижает

познавательный

потенциал

исследования.

Сальникова И.В. Музейная сеть Новосибирской области: новации и традиции // Музейные фонды и

экспозиции в научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской научной конференции / отв.

ред. Э.И. Черняк. Томск, 2002. С. 221–224; Казаев И.В., Киселева Л.В. Музейная сеть Нижегородской

области // Нижегородский музей. 2008. № 10; Кутьев О.Л. Музейная сеть Пермской области: современное

состояние, тенденции развития и место в культурном пространстве Урала // Музей XXI века: взгляд в

прошлое и будущее: Материалы международной научно-практической конференции. Пермь, 1999. С. 7–11;

Шишигин Е.С. О государственной политике и концепции развития музеев Республики Саза (Якутия) //

Труды Алтайского государственного краеведческого музея: Том 1. Барнаул: ОАО «Алтайский

полиграфический комбинат», 2003. С. 36–39.

2

Шелегина О.Н. Музейная сеть Сибири и Дальнего Востока // Историческая энциклопедия Сибири.

Новосибирск, 2009. Т. 2: К–Р. С. 391 – 395.

3

Труевцева О.Н. Общественные и муниципальные музеи Сибири: исторический опыт и современность.

Барнаул, 1998; Она же. Музеи Сибири во второй половине ХХ в. Томск, 2000; Шелегина О.Н. Музеи

Сибири. Очерки создания, развития, адаптации. Новосибирск, 2010. 244 с.

1

13

Что касается историографии музеев современной Томской области, то она

представлена преимущественно работами об отдельных музейных учреждениях.

Так,

в

статьях

Н.М. Дмитриенко,

Ю.К.

Рассамахина,

А.В. Жаткова,

О.И.

Я.А.

Яковлева,

Матющенко,

Е.М.

Ефимовой,

С.В. Березовской,

А.А. Пихновской, Ю.И. Ожередова и др. содержатся сведения о создании и

деятельности районных, городских, вузовских музеев 1. Особого внимания

заслуживает тематический сборник, посвященный негосударственным музеям

Томской области2. Данное издание освещает историю создания, деятельность и

современное состояние негосударственной части музейной сети Томской области:

значительного количества школьных музеев, музеев учреждений начального и

среднего профессионального образования, а также музеев ряда предприятий

области.

Наряду со статьями об отдельных музеях стали появляться работы, в

которых освещались создание и функционирование музейной сети в Томской

области. Так, Н.Л. Сенюкова, первой среди томских музееведов, обратилась к

количественным

характеристикам

музейной

сети

Томской

области,

охарактеризовала ее государственную и негосударственную части с точки зрения

Рассамахин Ю.К. Первый музей в Нарымском крае // Земля Парабельская: сб. науч.-попул. очерков к

400-летию Нарыма. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. C. 240251; Яковлев Я.А. «Как в Нарыме храм бога

ломали, а музей Сталина строили»: по рассказам очевидцев, 19321941 гг. // Там же. C. 230239;

Ефимова Е.М. Страницы истории Колпашевского краеведческого музея // Земля Колпашевская: сб. науч.попул. очерков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. C. 441470; Дмитриенко Н.М. У истоков музейного дела в

Томске // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Т. 11.

C. 178187; Жатков А.В. Из истории Нарымского музея (19381960 гг.) // Труды Томского областного

краеведческого музея. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. Т. 7. C. 189194; Матющенко О.И. Нарымский

музей: время становления // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск: Изд-во Том. ун-та,

2002. Т. 11. C. 240247; Березовская С.В. Инновационные проекты музейной педагогики Музея

г. Северска // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск: Ветер, 2008. Т. 15. C. 3945;

Пихновская А.А. Этнографические коллекции Колпашевского краеведческого музея // Там же. C. 6165;

Ожередов Ю.И. Музей археологии и этнографии Сибири // Энциклопедия Томской области. Томск: Изд-во

Том. ун-та, 2008. Т. 1: АМ. C. 449451; Колосова Г.И. Музей книжных памятников // Там же. С. 451–452;

Дмитриенко Н.М. Музей прикладных знаний // Там же. C. 452453; Акимова Н.В., Загоскин Д.В.

Первомайский музей // Энциклопедия Томской области. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. – Т. 2: НЯ. –

C. 563564; Березовская С.В. Северский городской музей // Там же. С. 685; Овчинникова Л.И. Парабельская

картинная галерея // Там же. С. 554; Яковлев Я.А., Рассамахин Ю.К. Томский областной краеведческий

музей // Там же С. 813–814; Овчинникова Л.И. Томский областной художественный музей // Там же. С. 815–

818 и др.

2

Мы нашу память сохраним: Музеи образовательных учреждений Томской области: фотоальбом –

Томск: STT, 2006. – 214 С.

1

14

профильной

и

ведомственной

принадлежности,

а

также

географическое

сети

была

предпринята

распределение1.

Вторая

попытка

изучения

музейной

в

«Энциклопедии Томской области». В статье Д.В. Загоскина и Э.И. Черняка

«Музейная сеть» приводятся статистические данные, информация о времени

создания, профиле значимых музейных единиц, количестве музейных учреждений

на территории Томской области к 2007 г.2 В отличие от статьи Н.Л. Сенюковой, в

ней приведены выводы об особенностях и тенденциях формирования музеев

Томской области, однако количество музеев определено лишь приблизительно.

Последовательным продолжением начатого стало обращение томских

музееведов к изучению районных музейных сетей 3, а также к обоснованию

принципов формирования музейной сети, к выявлению перспектив музейного дела

в Томской области4.

Немаловажным фактором в развитии историографии темы стало историкобиблиографическое издание «Развитие музейного дела в Томской области

(губернии)»5. Этот первый опыт обобщения и систематизации имеющейся

литературы о томских музеях с момента зарождения музейных учреждений на

томской земле до 2010 г. позволяет проследить динамику музейного строительства,

размещения музеев на территории Томской области.

В целом, отмечая немалые достижения в изучении темы, нужно сказать о

наличии спорных вопросов, и о том, что специального исследования музейной сети

на территории Томской области до сих пор нет.

Объектом диссертационного исследования является общегосударственная

музейная сеть в середине 1940-х – начале 2010-х гг. Предметом работы

деятельность по формированию музейной сети в Томской области и ее

функционирование, при этом под музейной сетью понимается исторически

Сенюкова Н.Л. Современная музейная сеть Томской области // История и культура Томской области:

сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. C. 510.

2

Загоскин Д.В., Черняк Э.И. Музейная сеть // Энциклопедия Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та,

2008. Т. 1: АМ. C. 453454.

3

Варга Ю.К., Лебедкина А.Ю., Сизова И.А. История формирования музейной сети Асиновского и

Первомайского районов Томской области // Томские музеи: Сборник документов и статей / под ред.

С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняка. Томск, 2010. С. 219–225.

4

Загоскин Д.В., Непомнящих С.Е., Сенюкова Н.Л. Очерк развития музейного дела на Томской земле //

Очерки истории Томской культуры Томск, 2009. С. 25–38.

5

Развитие музейного дела в Томской области (губернии): Библиографический указатель / сост.

Т.И. Ширко, А.В. Яковенко. Томск, 2011. 600 с.

1

15

сложившаяся совокупность всех музейных единиц, как имеющих юридический

статус музея, так и без такового.

Цель диссертационного исследования – историческая реконструкция

процесса складывания музейной сети Томской области с середины 1940-х гг., ее

функционирование. Для достижения поставленной цели определены следующие

задачи:

выявить

законодательные

основы

создания

и

функционирования

музейной сети, охарактеризовав государственную политику в этом процессе;

раскрыть систему управления томской музейной сетью;

охарактеризовать ведомственную структуру томской музейной сети;

определить основные этапы формирования и деятельности музейной сети

Томской области;

выяснить особенности томской музейной сети;

дать статистическую характеристику музейной сети Томской области;

выявить профильную структуру томской музейной сети;

показать географическую распределенность музейной сети изучаемого

региона.

Территориальные

рамки

работы

охватывают

Томскую

область,

образованную указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. и

включающую шесть городов, 16 сельских районов, 580 сельских населенных

пунктов.

Хронологические рамки диссертационного исследования – середина 1940-х

– начало 2010-х гг. Нижняя временная граница обусловлена образованием

самостоятельной Томской области как территории, на которой развернулось

строительство музейной сети. Верхняя дата является условной точкой отсчета

нового этапа в развитии музейного дела в Томской области, определяемого

изменением нормативно-правовых условий существования музеев в связи с

принятием закона «О музеях и музейном деле в Томской области»1.

К диссертационному исследованию привлечен комплекс источников,

которые

можно

разделить

на

следующие

группы:

законодательные

и

Закон о музеях и музейном деле в Томской области, 2009 [Электронный ресурс]. URL:

http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/documents/oblast (дата обращения 18.11.2011).

1

16

организационно-распорядительные

акты,

документы

делопроизводственного

характера, статистические и справочные публикации, периодическая печать,

источники личного происхождения, электронные источники.

Первую группу источников составляют законы, указы, постановления

Советского правительства, Правительства РФ и органов власти и управления

Томской области, а также постановления и резолюции ЦК Коммунистической

партии Советского Союза, касавшиеся проблем сохранения памятников истории и

культуры,

превращения

музеев

в

центры

политико-просветительной

и

пропагандистской работы, имевшие силу закона. Опубликованные отдельными

изданиями, в специальных сборниках, а на современном этапе и в сети Интернет,

они определяют политику государства в музейной сфере и регламентируют

деятельность музейных учреждений в центре и на местах1. Используемые в работе

документы

содержат

достаточно

полную

и

точную

информацию

об

административном и правовом положении музеев, об отношении к ним органов

государственной власти, дают представление об изменениях нормативной базы

музейной деятельности.

К этой же группе источников относится организационно-распорядительная

документация, прежде всего инструкции и распоряжения органов ведомственного

управления,

необходимые

для

исполнения

государственных

законов

и

правительственных постановлений, содержащие положения и рекомендации

руководящего и контролирующего значения2. С опорой на Федеральный закон

1

Декреты Советской власти. Т.4. М., 1968; Решение третьей сессии Томского областного Совета

депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения работы культурно-просветительных учреждений

области». Томск, 1946; Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и

постановлений Правительства РСФСР. М., 1949. Т. 1–5; Охрана памятников истории и культуры: Сб.

документов. М., 1973; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1986.

Т. 10; Постановление Совета министров СССР «О музейном фонде Союза ССР» (1965 г.), переизданное с

некоторыми изменениями и дополнениями в 1988 г.; Российская культура в законодательных и

нормативных актах: Музейное дело и охрана памятников. 1991–1996 гг. М., 1998; Российская культура в

законодательных и нормативных актах: Музейное дело и охрана памятников. 1996–2000 гг. М., 2001;

Российская культура в законодательных и нормативных актах: Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (памятников истории и культуры). 2011–2006. М., 2007.

2

Инструкция по учету предметов музейных коллекций (экспонатов) в художественных музеях системы

Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. М., 1946; Основные положения о составе,

комплектовании, учете и перемещении музейных фондов музеев системы Министерства культуры РСФСР:

Сб. руководящих документов. М., 1955; Положение об областном, краевом, республиканском (АССР)

краеведческом музее: Утверждено Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совете

министров РСФСР // Очередные задачи перестройки работы краеведческих музеев. М., 1950; Музей и

школа: Пособие для учителя / под общ. ред. Т.А. Кудриной. М., 1985; Об утверждении положения о

школьном музее // Преподавание истории в школе. 1975, № 2. С. 13–15; Типовое положение о музеях

17

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» и

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» была разработана

новая «Инструкция о порядке учета, хранения и реставрации музейных предметов,

входящих в состав Музейного фонда РФ», принятая в декабре 2009 г., но уже в

марте 2010 г. отмененная. На данный момент все музейные учреждения

продолжают применять в своей деятельности Инструкцию… 1984 г.1

Вторую группу источников составляют документы делопроизводства,

находящиеся

на

хранении

в

фондах

центральных

и

местных

архивов.

Делопроизводственная документация включает в себя приказы, распоряжения,

протоколы, переписку руководителей органов управления Томской области с

представителями

центрального

руководства.

Они

отложились

в

фонде

Министерства культуры РСФСР (Ф. 10100) Государственного архива Российской

Федерации (г. Москва), в фонде Томского областного управления культуры (Ф. Р1653) Государственного архива Томской области. Привлекались также документы

фондов Томский областной комитет КПСС (Ф. 607), Первичная организация КПСС

управления культуры Томского облисполкома (Ф. 1393), Первичная организация

КПСС Нарымского Дома культуры и музея И.В. Сталина Парабельского района (Ф.

4247), Первичная организация ВКП(б) Нарымского краеведческого музея (Ф.

1201), Томский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов (Ф. 5633) и др. Центра документации новейшей

истории Томской области.

Наиболее информативными с точки зрения создания и развития музейной

сети

на

территории

Государственного

Томской

архива

области

Томской

являются

области:

документы

Томский

фондов

политехнический

университет Министерства образования Российской Федерации (ТПУ) (1900 г. – по

наст. время) (Р-816), Томское областное отделение Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры, г. Томск Томской области (1965 – ) (Р1779), Томский областной совет народных депутатов (облсовет), г. Томск Томской

области (1944–1993) (Р-829), Томский государственный ордена Октябрьской

РСФСР, работающих на общественных началах // Актуальные вопросы деятельности общественных музеев.

Труды Исторического музея. М., 1980. Вып. 52. С. С. 95–101.

1

Приказ Министерства культуры СССР Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных

ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» № 290 от 17 июля 1985 г. [Электронный ресурс].

URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33809.html (дата обращения: 18.11.2011).

18

Революции и ордена Трудового Красного Знамени университет Министерства

науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации (ТГУ),

г. Томск Томской области (1888 – по наст. время) (Р-815).

Использовались также документы текущего архива Департамента по

культуре Томской области, отчетные материалы о проверках учреждений культуры

районов, в т.ч. и музейных учреждений, а также формы 8-НК, являющиеся

главными финансово-отчетными документами музеев.

Особую группу источников составляют справочные и статистические

материалы, издававшиеся в Москве и Томске. Они содержат информацию об общей

численности томских музеев, входящих в государственную и муниципальную части

музейной сети, составе сотрудников, о помещениях, фондах и пр.1

Большим информационным потенциалом обладает центральная и местная

периодическая печать2. В центральных и местных периодических изданиях

содержится разнообразная информация об общем положении музеев, о партийногосударственном руководстве музеями, о формах культурно-образовательной

деятельности, экспозиционно-выставочной работе, взаимодействии музеев с

другими учреждениями образования и культуры и др. Важно, что по регулярным

публикациям в периодике можно проследить события музейной жизни в

исторической динамике, восполнить те пробелы в информационном освещении

темы, которые обнаруживаются в других видах источников.

Немаловажное

значение

для

диссертационного

исследования

имеют

документы личного происхождения – воспоминания краеведов, музейных

работников, в частности, П.А. Липухина, Д.И. Гольдина, Н.В. Татаурова,

Культурное строительство СССР. Стат. сборник. М., 1956; Культурное строительство РСФСР. Стат.

сборник. М., 1958; Учреждения культуры Томской области в цифрах, 19981999 гг. Томск, 2000;

Учреждения культуры Томской области в цифрах, 19992000 гг. Томск, 2001; Учреждения культуры

Томской области в цифрах: 20002001 гг. Томск, 2002; Культурно-просветительные учреждения Томской

области (1995, 1998–2002 гг.). Томск, 2003; Учреждения культуры Томской области в цифрах: 20012002

гг. Томск, 2003; Учреждения культуры Томской области в цифрах: 20022003 гг. Томск, 2004; Учреждения

культуры Томской области в цифрах: 20032004 гг. Томск, 2005; Учреждения культуры Томской области в

цифрах: 20042005 гг.. Томск, 2006; Учреждения культуры Томской области в цифрах: 20062007 гг.

Томск, 2008; Учреждения культуры Томской области в цифрах: 20072008 гг. Томск, 2009; Учреждения

культуры Томской области в цифрах: 20082009. Томск, 2010; Итоги развития отрасли культуры Томской

области в 2011 году и задачи на 2012 год. Томск, 2012.

2

Советский музей. М., 1981–1992; Мир музея. М., 1993–2010; Мuseum. М., 1983–1991; Музей. СПб.,

2002–2010; Красное знамя. Томск, 1944–2010; Томский вестник. Томск, 1990–2010; Томская неделя. Томск,

1996–2010; Молодой ленинец. Томск, 1950–1990 и др.

1

19

П.И. Кутафьева и др. Часть из них хранится в архивах, другие – опубликованы1.

Они позволяют глубже осветить рассматриваемые в работе проблемы, выявить

некоторые малоизвестные факты в истории музейного дела Томской области.

Характерная для мемуарных источников субъективность при критическом

отношении к ней обеспечивает индивидуальность, неповторимость, уникальность

сообщаемых сведений.

Отдельную группу составляют электронные источники. В первую очередь,

это Интернет-ресурсы, представленные сайтами областных газет, музейными

сайтами,

сайтами

учреждений

культуры

и

образования,

имеющих

непосредственное отношение к музеям (сайты Министерства культуры РФ,

Департамента по культуре Томской области, школ, предприятий, вузов2). К

электронным источникам можно отнести издания на компакт-дисках, в частности,

CD-диск «Музей ГУЛАГа»3, на котором представлена информация о 14 музеях и

музейных

учреждениях

Томской

области,

документирующих

историю

представляется

вполне

репрессивной политики государства.

Комплекс

репрезентативным,

используемых

источников

информационно-насыщенным,

и

вкупе

с

привлечением

исследований предшественников в изучении темы позволяет решить поставленные

в диссертации исследовательские задачи.

Методология работы полностью укладывается в русло интеллектуальной

истории, в фокусе которой, по словам Л.П. Репиной, находится конкретный аспект

или сфера интеллектуальной деятельности, эволюция различных областей знания.

Подчеркнем, что интеллектуальная история как особое направление исторической

науки ориентирована на изучение «всех видов творческой деятельности человека,

включая ее условия, формы и результаты»4.

Методологическую основу исследования определяет системный подход, в

соответствии с которым предмет исследования рассматривается как сложная

ЦДНИ ТО. Ф.5655; ГАТО. Ф.1313, 1641, 5768; Харченко Л.П. Две жизни, одна судьба. Музеи в Сибири:

Историко-мемуарное издание. Новосибирск, 2010. 312 с.

2

Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ [Электронный ресурс] //

Официальный сайт. URL: http://www.givc.ru (дата обращения: 17.04.2011); Департамент по культуре

Томской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: http://depculture.tomsk.gov.ru (дата

обращения: 17.04.2011).

3

Музей ГУЛАГа [Электронный ресурс]. Режим доступа: локальный.

4

Репина Л.П. «Второе рождение» и новый образ интеллектуальной истории // Историческая наука на

рубеже веков. М: Наука, 2001. С. 181.

1

20

система, включающая множество элементов, взаимосвязь и взаимовлияние

которых формирует целостность этого множества, определяет возможности его

функционирования. Применение системного подхода позволяет с наибольшей

полнотой исследовать музейную сеть как разноуровневую систему.

Диссертационное исследование опирается на основополагающие принципы

исторического познания: историзм и объективность. Первый из них требует

изучения «общественного явления в его конкретно-исторической обусловленности

и развитии (изменении)»1, второй – воспроизведения исторического объекта таким,

каким он существует сам по себе, на основе непредвзятого научного анализа

фактов2. Их применение позволило рассмотреть историю формирования и

деятельности музейной сети Томской области как многомерный, противоречивый

процесс, избегая как его односторонней критики, так и идеализации.

Применение сравнительно-исторического метода позволяет выявить общее и

особенное в развитии музеев Томской области в сравнении с общим ходом

музейного дела в стране. Историко-типологический метод необходим для

систематизации данных о музеях и музейной сети Томской области, опираясь на

принятые в музееведении классификации музеев по профилю и типу.

Положения, выносимые на защиту:

1. Первые законодательные инициативы по формированию музейной сети

появляются в 1930-х гг., дальнейшее развитие получают в 1950-е гг., с созданием в

1970–1980-х гг. музейных систем и их изучением формируется основа современной

законодательной базы, которые несколько модифицируются в 1990-е гг. При этом

законодательные инициативы не стимулировали практику, а следовали за ней, в

определенные периоды оказывая на нее тормозящее воздействие (в частности, в

1960-е гг.).

2. Управление томской музейной сетью представляло собой четкую

структуру. Основным органом советской власти, руководящим музеями и

контролирующим их деятельность, в составе томского облисполкома было

управление культуры, сформированное в 1953 г. и подчинявшееся Министерству

культуры РСФСР. Сегодня его функции выполняет Департамент по культуре

1

2

Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории: Учеб. пособ. М.: Высш. шк., 1989. С. 85.

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учеб. пособие. Томск, 2006. С. 13–14.

21

Томской области, созданный в 1994 г. Наряду с органами советской власти

музеями руководили партийные органы: на местном уровне – райкомы, горкомы и

обкомы партии, на государственном – ЦК КПСС. Их деятельность прекратилась в

1991 г.

3. Томская музейная сеть, включающая более 295 музеев, состоит из 20 (7 %)

музеев государственной части и более 275 (93 %) – негосударственной. К первой

относят музеи, подчиняющиеся Департаменту по культуре Томской области и

муниципальным властям, ко второй – музеи, созданные при учебных заведениях,

организациях

и

предприятиях,

а

также

частные

музеи.

Среди

музеев

негосударственной части сети преобладают школьные. Тем самым музейная сеть

отражает потребность и желание государственных и общественных структур в

документировании своих истории, достижений.

4. Этапы формирования томской музейной сети в значительной степени

обусловлены ведомственной структурой. Для государственных музеев Томской

области характерны 3 этапа: 1) середина 1940-х – первая половина 1980-х гг. –

формирование и упорядочение музейной сети, создание музейного объединения

для более эффективного управления; 2) середина 1980-х – начало 1990-х гг. –

кризис государственной части музейной сети, выразившийся в закрытии головного

музея на капитальный ремонт, финансовых проблемах у его филиалов; 3) середина

1990-х – конец 2000-х гг. – увеличение государственной музейной сети Томской

области за счет муниципальных музеев, восстановление деятельности областных и

упорядочение их филиальных сетей.

5. Негосударственная часть томской музейной сети прошла в своем развитии

также 3 этапа: 1) конец 1950-х – начало 1990-х гг. – возникновение и рост

численности общественных музеев, при этом основные пики появления музеев в

Томской области пришлись на 1960-е и вторую половину 1980-х гг.; 2) начало –

конец 1990-х гг. – период реорганизации, консервации или закрытия значительного

количества общественных музеев; 3) конец 1990-х – конец 2000-х гг. –

возрождение краеведческого интереса и, как следствие, создание музеев, при этом

появляются такие виды музеев, как частные, корпоративные.

6. К особенностям музейной сети Томской области следует отнести:

1) незначительная доля государственных музеев в музейной сети Томской области,

22

отчасти

восполняемая

негосударственными

музейными

учреждениями;

2) преобладание общественной или личной инициативы в создании музеев,

включая и музеи государственной части музейной сети, таким образом, музейная

сеть Томской

области представляет

инициатив

целенаправленных

и

совокупный

действий

результат общественных

государства;

3) комплексность

фондового собрания томских музеев, т.е. включение различных предметов в

фонды, в результате чего затруднено однозначное определение конкретного

профиля по существующей классификации; 4) неравномерность географического

размещения музеев – преимущественная концентрация музеев различных

профилей в Томске и недостаточное обеспечение музеями отдаленных сельских

районов, таких как Тегульдетский.

7. Профильная структура музейной сети Томской области определена по

преобладанию определенной коллекции в фондах музеев или по основному виду их

деятельности. Сегодня в Томской области преобладают музеи исторического и

краеведческого профиля, имеется некоторое количество военно-исторических и

естественнонаучных

музеев.

В

последнее

время

активизируется

создание

литературных, искусствоведческих, этнографических и экологических музеев

8.

Географическое

размещение

музейной

сети

Томской

области

неравномерно: максимальное количество музеев располагается в Томске и

Томском районе – 129 (около 47 %), среди других районов лидируют ЗАТО

Северск (27 музеев), Колпашевский (12) и Кожевниковский (11) районы,

достаточно

обеспечены

музеями

минимальное обеспечение

Парабельский

и

Молчановский

районы,

музеями характерно для Тегульдетского района и

района г. Кедровый. В такой значительной количественной разнице сказалась

прежде всего различная заинтересованность властных структур и общественности

в создании и развитии музейной сети.

Диссертационная

работа

отличается

научной

новизной,

которая

проявляется в том, что это первое исследование, в котором процессы

формирования и функционирования музейной сети Томской области изучены в

комплексе с привлечением разнообразных источников, значительная часть которых

вводится в научный оборот впервые, при этом выявлены факторы формирования

томской музейной сети, дана ее статистико-географическая характеристика,

23

определена локальная специфика, тем самым воссоздан процесс формирования

музейной сети Томской области.

Материалы диссертационного исследования имеют практическое значение.

Они могут быть использованы при дальнейшем изучении истории музейного дела,

для решения практических задач музееведения, при разработке специальных

курсов по истории культуры и музейного дела, менеджменту музейного дела, в

краеведческой и популяризаторской работе. Являясь одним из итогов работы по

научно-исследовательским грантам РГНФ «Историко-культурное пространство

Сибири в контексте модернизации (на примере Томской губернии на рубеже XIX–

XX вв.)» (руководитель И.А. Сизова) и «Сибирские музеи в период культурноисторической трансформации: характеристика роли

музеев в культурной,

социальной и политической жизни общества (ХХ – начало ХХI вв.)» (руководитель

Э.И. Черняк), а также логическим завершением этапа сбора и анализа данных при

разработке масштабного издательского проекта, разрабатываемого коллективом

Национального исследовательского Томского государственного университета,

энциклопедия «Музеи и музейное дело в Томской области», материалы

диссертационного исследования могут стать эмпирической и методической базой

для дальнейших исследований в области музейного дела на территории Томской

области.

24

Глава 1. Формирование музейной сети Томской области в середине

1940-х – начале 1990-х гг.

1.1

Состояние

музейной

сети

Томской

области

в

послевоенное

десятилетие

Работа по созданию музеев, организация внутримузейной деятельности в

советской России долгое время не имели собственной законодательной базы и

опирались на законы и постановления по охране памятников культуры 1. Только в

1928 и 1934 гг. были изданы первые законодательные акты, касавшиеся

непосредственно музеев2. При этом в постановлении 1934 г. было впервые сказано

о сети музеев, предписано «пересмотреть и уточнить положения о внутримузейной

структуре и целеустановке утвержденной сети музеев». Позже, в 1941 г., Наркомат

просвещения РСФСР утвердил «Положение о краеведческих музеях», отнеся к

этой категории все местные учреждения3.

Законодательные

и

распорядительные

акты

определяли

музейную

деятельность страны, включая управление музеями. С 1918 г. местные

(краеведческие) музеи находились в системе Наркомата просвещения и его

местных органов – краевых, областных, городских отделов народного образования.

Лишь на завершающем этапе Великой Отечественной войны государственное

управление музеями претерпело изменения. Так, постановлением Совнаркома

СССР от 6 февраля 1945 г. был создан Комитет по делам культурнопросветительных учреждений при СНК РСФСР (с 1946 г. – Совет министров

РСФСР). В его составе функционировало Управление музеев, которому и

подчинялись с того времени музеи, ранее находившиеся в ведении Наркомпроса.

Управление музеев включало отделы музеев республиканского значения и

Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть. Ч. 1:

Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). М., 1991. С. 112–116.

2

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. «О музейном строительстве в РСФСР» //

Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства

РСФСР. Т. 2: 1928–1929 гг. М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1949. С. 168–169;

Постановление ВЦИК от 1 января 1934 г. «О состоянии и задачах музейного строительства РСФСР» //

Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства

РСФСР. Т. 3: 1930–1934 гг. М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1949. С. 431–433.

3

Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. … С. 147.

1

25

местного подчинения, а также фондовый отдел1. Данному Управлению было

вменено в обязанности принять меры по восстановлению музейной сети страны,

провести инвентаризацию

и

паспортизацию

музейных

фондов

и

прочие

мероприятия.

Реорганизация центрального управления российскими музеями совпала по

времени с большими административными изменениями на томской земле. Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. была образована

Томская область с центром в г. Томске. В ее состав вошло 2 города и 21 сельский

район2. С созданием Томской области началось формирование местных органов

управления. Так, в структуре Томского облисполкома – исполнительнораспорядительного органа государственной власти, с сентября 1944 г. действовал

отдел искусств, ведавший всеми культурно-просветительными учреждениями

Томской области. Позже был организован отдел культурно-просветительной

работы (впоследствии – отдел культурно-просветительных учреждений), которому

подчинялись библиотеки, музеи3.

В послевоенные годы начала расширяться законодательная база музейной

деятельности. Так, в 1947 г. была разработана «Инструкция по учету музейных

фондов», действовавшая до 1967 г. Она способствовала созданию единой системы

учета ценностей, помогала отделить фонды музейных предметов от фонда научновспомогательных материалов. Положительное воздействие на музеи имело

постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников

культуры» (1948 г.), а также «Положение об охране памятников культуры».

Основополагающими документами, определившими на долгое время направления

деятельности краеведческих музеев, стали принятые в 1948 г. «Положение об

областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее» и «Основные

положения о построении экспозиции областных, краевых, республиканских

(АССР) и крупных районных краеведческих музеев»4. В первом из них было дано

Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // Музей и

власть. Ч. 1: Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). М., 1991. С. 229–230.

2

Дмитриенко Н.М. Административно-территориальное устройство // Энциклопедия Томской области: В

2 т. Т. 1: А–М. Томск, 2008. С. 13. В 2000-х гг. в Томской области насчитывается 6 городов, 16 сельских

районов, 580 сельских населенных пунктов.

3

ГАТО. Ф.Р-829. Оп.3. Д.2. Л.6.

4

Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее // Очередные задачи

перестройки работы краеведческих музеев. М.: Госкультпросветиздат, 1950. С. 215–218; Положение о

построении экспозиции краеведческого музея // Там же. С. 197–214.

1

26

определение

краеведческого

музея

как

государственного

научно-

исследовательского и культурно-просветительного учреждения, занимавшегося

«всесторонним изучением края». Особо оговаривалось, что музей находится в

системе Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете

министров РСФСР и подчиняется областному (краевому) отделу культурнопросветительной работы, что «музей, в пределах присвоенных ему прав и

обязанностей,

действует

как

юридическое

лицо,

имеет

штат

и

печать

установленного образца»1.

Постановлением Совета министров РСФСР от 14 октября 1948 г. была

закреплена структура музейной сети страны, в составе музеев общесоюзного

значения, музеев республиканского значения и музеев местного значения 2.

По данным архивов, к моменту выделения самостоятельной Томской

области

в

1944

г.

сеть

музеев

томского

региона,

являвшихся

частью

политпросветучреждений, включала лишь 4 музея3:

1) Томский областной краеведческий музей,

2) Музей истории материальной культуры Томского государственного

университета им. В.В. Куйбышева (совр. Музей археологии и этнографии Сибири

им. В.М. Флоринского ТГУ),

3) Нарымский музей краеведения (г. Колпашево, совр. Колпашевский

филиал Томского областного краеведческого музея) и

4) Дом-музей Я.М. Свердлова (с. Максимкин Яр Верхнекетского района).

Однако автором было выявлено, что с 1880-х гг. до начала изучаемого

периода на территории Томской области было создано, открыто и действовало 25

музеев, ведущее место среди которых занимали Томский городской (краевой) и

Нарымский окружной музеи краеведения – два крупных центра музейной и

научно-исследовательской работы. К 1944 г. в изучаемом регионе осталось 14

музеев, в том числе 3 музея, подчинявшихся Наркомпроссу СССР, и 11

университетских (при Томском государственном университете и Томском

Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее… С. 215.

Основные положения о составе, комплектовании, учете и перемещений музейных фондов системы

Министерства культуры РСФСР: Сб. руководящих материалов. М.: Гос.изд-во культ.-просвет. лит-ры, 1955.

С. 3.

3

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 325. Л. 6.; ГАРФ. Ф. 10010. Оп. 1. Д. 454. Л. 59–60; Томская область.

Материалы по природным ресурсам и экономике / под ред. П. Волкова. Д. Филимонова. Томск, 1944. С. 19–

20.

1

2

27

политехническом институте), из которых только один был учтен в качестве

составляющей музейной сети региона – Музей материальной культуры Томского

госуниверситета (Приложение 1).

В 1944 г. в результате выделения самостоятельной Томской области ставится

вопрос о придании Томскому городскому (краевому) музею статуса областного,

что связано с основами построения музейной сети, выработанными еще в 1924 г.1

Имеется информация, что статус областного Томский музей получил уже в 1944 г.

Так, в письме секретаря Томского обкома ВКП (б) Буркова, адресованного в 1949 г.

Г.М. Маленкову, сказано, что «городской краеведческий музей преобразован в

областной в 1944 г.»2. Однако, официально вопрос о статусе музея был решен в

1946 г., о чем свидетельствует справка отдела культурно-просветительной работы

Томского облисполкома от 25 мая 1946 г. Из этого документа видно, что 12 марта

1946 г. перед Комитетом по делам культпросветучреждений был поставлен вопрос

о переводе Томского краевого музея «…в разряд областных музеев, учитывая его

большое значение как культурно-просветительного учреждения»3.

С этого времени Томский областной краеведческий музей (ТОКМ)

официально становится ведущим в музейной сети области. Однако de-facto было

все сложнее. Активизация деятельности Томского областного музея началась уже в

декабре 1944 г., когда была открыта выставка, посвященная жизни и деятельности

С.М. Кирова (по материалам томского музея им. С.М. Кирова, закрытого в 1939 г.),

переросшая в Кировский зал4. Буквально через несколько дней – 10 декабря – была

торжественно открыта Картинная галерея, где были представлены работы

отечественных и западноевропейских мастеров, а также предметы прикладного

искусства (мебель, фарфор, гобелены и пр.)5. Картинная галерея стала ярким

событием в жизни города, и уже в 1945 г. сектором культуры и просвещения

отдела

кадров

обкома

ВКП(б)

было

предложено

открыть

отдельный

1

По этим основам, создание в отдельной области, крае, АО РСФСР не менее одного центрального музея

приравнивалось к государственной необходимости (Равикович Д.А. Формирование государственной

музейной сети (1917 – 1 пол. 1960-х гг.). М., 1988. С. 56–58).

2

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д. 1139. Л. 88.

3

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д. 557. Л. 32; История Томского краеведческого музея языком архива / Публ.

Е.А. Андреевой // Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. статей / Отв. ред. Я.А. Яковлев.

Томск, 2002. Т. 11. С.137; Яковлев Я.А., Рассамахин Ю.К. Томский областной краеведческий музей //

Энциклопедия Томской области. Т. 2. Томск, 2009. С. 813.

4

Елизарьева М. Выставка, посвященная С.М. Кирову // Красное знамя, 1944, 2 декабря; В Томском

музее // Красное знамя, 1944, 13 декабря; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д. 325. Л. 44 (об.).

5

В Томском музее // Красное знамя, 1944, 13 декабря; ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д. 325. Л. 44 (об.).

28

Художественный музей. Однако из-за отсутствия помещения работы так и не

начались1. Продолжилась активизация деятельности областного музея разработкой

планов об открытии выставки «Замечательные люди Томска», отдела природы и

приведении в порядок экспонатов и материалов по истории и краеведению

Сибири2.

Однако, областной музей с трудом восстанавливал свою деятельность,

нарушенную в годы Великой Отечественной войны. Были проблемы с

материальным и кадровым обеспечением музейной работы, а заработная плата

директора Томского музея (500 руб. в месяц) значительно отличалась от

заработной платы директоров Колпашевского районного музея и мемориального

музея Я.М. Свердлова в селе Максимкин Яр – 690 и 600 руб. соответственно3.

В

марте

1945

г.

Томский

обком

ВКП

(б)

подтвердил

решение

Новосибирского обкома ВКП(б) годичной давности (от 14 марта 1944 г.),

предполагавшее открыть в с. Нарым стационарный музей с наименованием

«Государственный музей нарымской ссылки И.В. Сталина». Музей планировали

открыть выставкой «Жизнь и революционная деятельность И.В. Сталина –

организатора и вождя большевистской партии, гениального полководца Красной

Армии»4. Кроме того, в 1944 г. сотрудники Иркутского краеведческого музея

разработали тематико-экспозиционный план для Нарымского музея И.В. Сталина

на тему «Сталин в дни Великой Отечественной войны»5.

По указанию Томского обкома партии, с целью восстановления и

реставрации музея тов. Сталина, который строился с 1940 г. в с. Нарым

Парабельского района Томской области, были откомандированы художники и