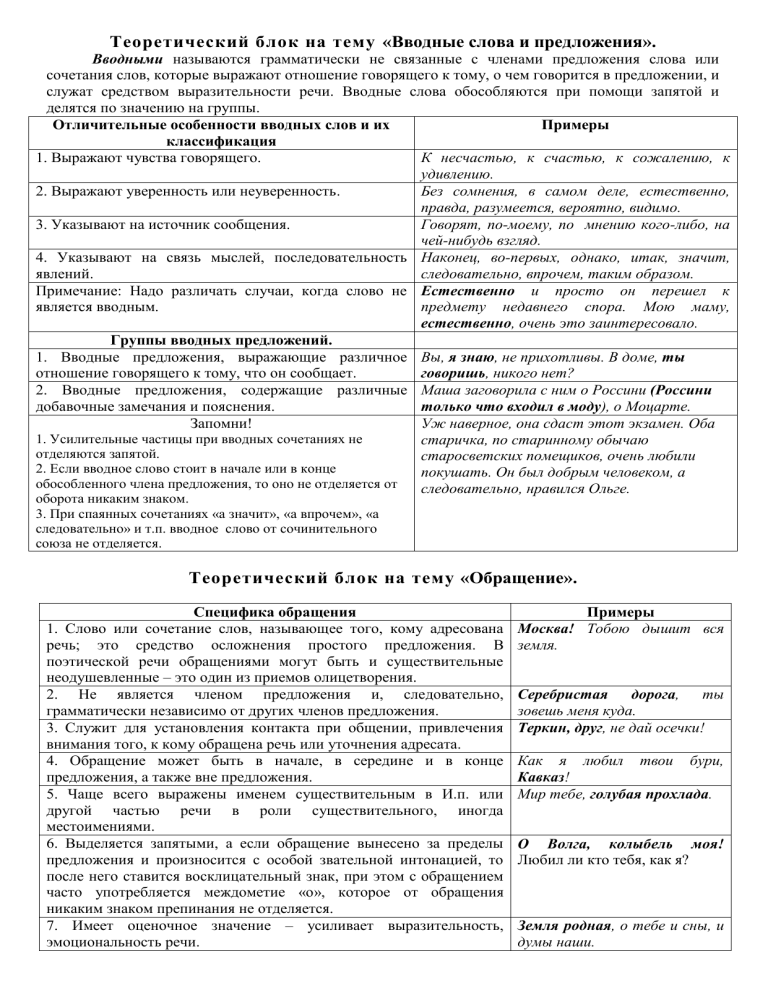

Теоретический блок на тему «Вводные слова и предложения».

Вводными называются грамматически не связанные с членами предложения слова или

сочетания слов, которые выражают отношение говорящего к тому, о чем говорится в предложении, и

служат средством выразительности речи. Вводные слова обособляются при помощи запятой и

делятся по значению на группы.

Отличительные особенности вводных слов и их

Примеры

классификация

1. Выражают чувства говорящего.

К несчастью, к счастью, к сожалению, к

удивлению.

2. Выражают уверенность или неуверенность.

Без сомнения, в самом деле, естественно,

правда, разумеется, вероятно, видимо.

3. Указывают на источник сообщения.

Говорят, по-моему, по мнению кого-либо, на

чей-нибудь взгляд.

4. Указывают на связь мыслей, последовательность Наконец, во-первых, однако, итак, значит,

явлений.

следовательно, впрочем, таким образом.

Примечание: Надо различать случаи, когда слово не Естественно и просто он перешел к

является вводным.

предмету недавнего спора. Мою маму,

естественно, очень это заинтересовало.

Группы вводных предложений.

1. Вводные предложения, выражающие различное Вы, я знаю, не прихотливы. В доме, ты

отношение говорящего к тому, что он сообщает.

говоришь, никого нет?

2. Вводные предложения, содержащие различные Маша заговорила с ним о Россини (Россини

добавочные замечания и пояснения.

только что входил в моду), о Моцарте.

Запомни!

Уж наверное, она сдаст этот экзамен. Оба

1. Усилительные частицы при вводных сочетаниях не

старичка, по старинному обычаю

отделяются запятой.

старосветских помещиков, очень любили

2. Если вводное слово стоит в начале или в конце

покушать. Он был добрым человеком, а

обособленного члена предложения, то оно не отделяется от

следовательно, нравился Ольге.

оборота никаким знаком.

3. При спаянных сочетаниях «а значит», «а впрочем», «а

следовательно» и т.п. вводное слово от сочинительного

союза не отделяется.

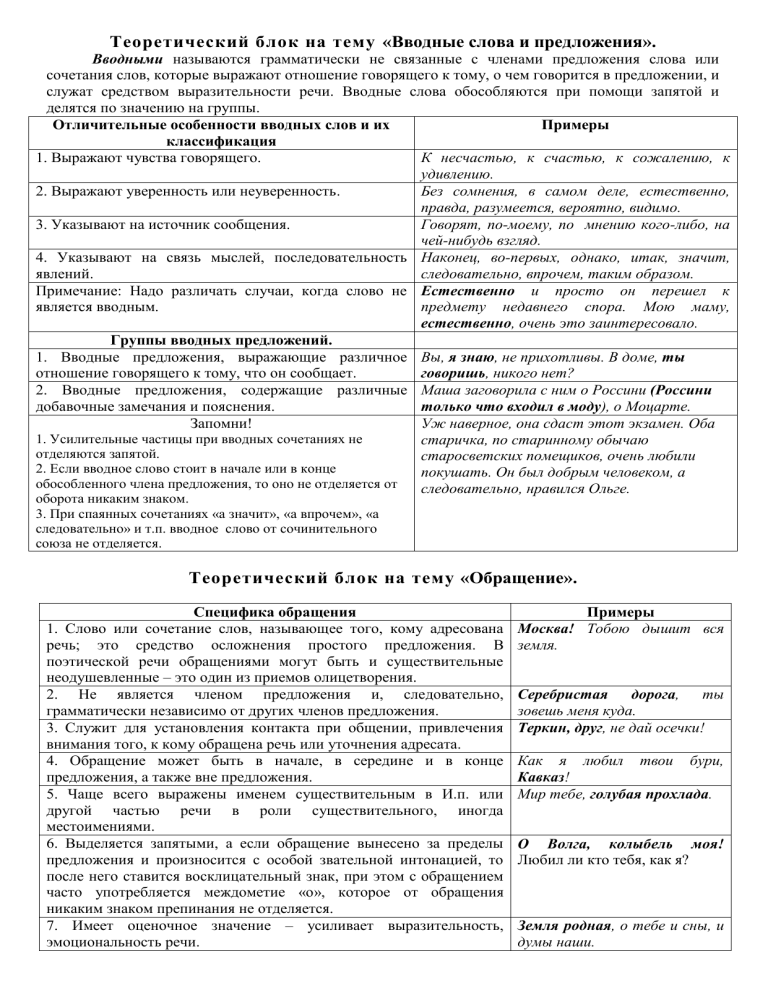

Теоретический блок на тему «Обращение».

Специфика обращения

1. Слово или сочетание слов, называющее того, кому адресована

речь; это средство осложнения простого предложения. В

поэтической речи обращениями могут быть и существительные

неодушевленные – это один из приемов олицетворения.

2. Не является членом предложения и, следовательно,

грамматически независимо от других членов предложения.

3. Служит для установления контакта при общении, привлечения

внимания того, к кому обращена речь или уточнения адресата.

4. Обращение может быть в начале, в середине и в конце

предложения, а также вне предложения.

5. Чаще всего выражены именем существительным в И.п. или

другой частью речи в роли существительного, иногда

местоимениями.

6. Выделяется запятыми, а если обращение вынесено за пределы

предложения и произносится с особой звательной интонацией, то

после него ставится восклицательный знак, при этом с обращением

часто употребляется междометие «о», которое от обращения

никаким знаком препинания не отделяется.

7. Имеет оценочное значение – усиливает выразительность,

эмоциональность речи.

Примеры

Москва! Тобою дышит вся

земля.

Серебристая дорога, ты

зовешь меня куда.

Теркин, друг, не дай осечки!

Как я любил твои бури,

Кавказ!

Мир тебе, голубая прохлада.

О Волга, колыбель моя!

Любил ли кто тебя, как я?

Земля родная, о тебе и сны, и

думы наши.