Рефлекторный принцип работы нервной системы

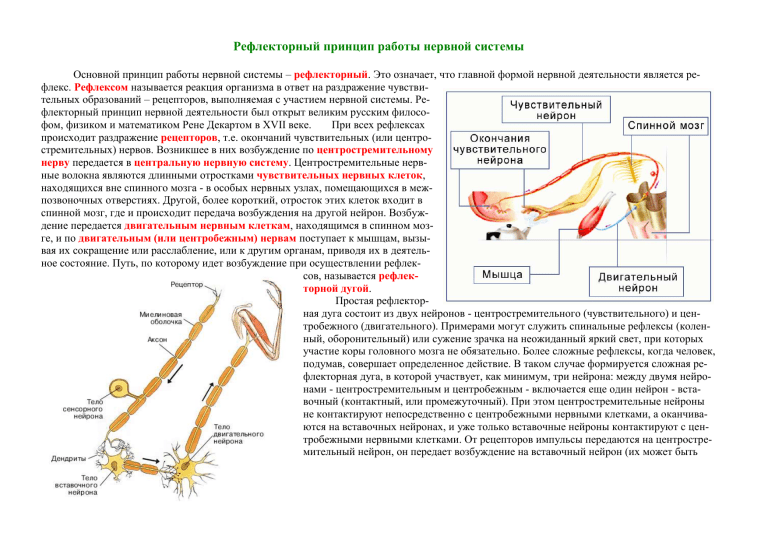

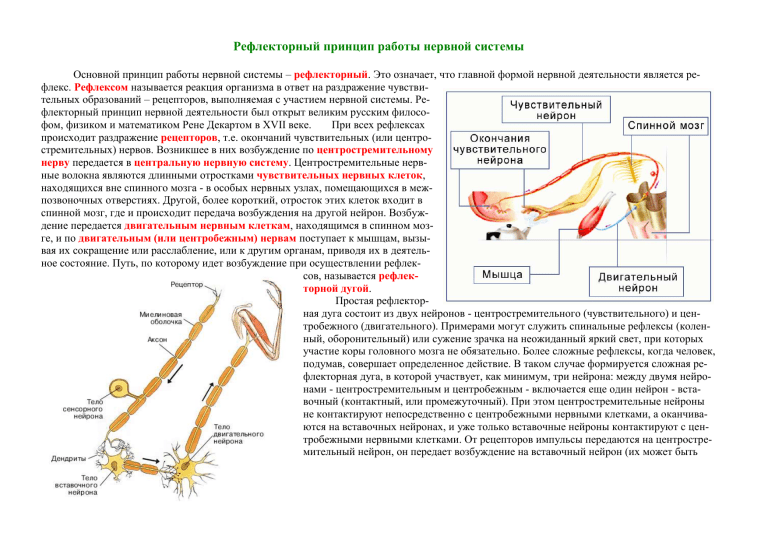

Основной принцип работы нервной системы – рефлекторный. Это означает, что главной формой нервной деятельности является рефлекс. Рефлексом называется реакция организма в ответ на раздражение чувствительных образований – рецепторов, выполняемая с участием нервной системы. Рефлекторный принцип нервной деятельности был открыт великим русским философом, физиком и математиком Рене Декартом в XVII веке.

При всех рефлексах

происходит раздражение рецепторов, т.е. окончаний чувствительных (или центростремительных) нервов. Возникшее в них возбуждение по центростремительному

нерву передается в центральную нервную систему. Центростремительные нервные волокна являются длинными отростками чувствительных нервных клеток,

находящихся вне спинного мозга - в особых нервных узлах, помещающихся в межпозвоночных отверстиях. Другой, более короткий, отросток этих клеток входит в

спинной мозг, где и происходит передача возбуждения на другой нейрон. Возбуждение передается двигательным нервным клеткам, находящимся в спинном мозге, и по двигательным (или центробежным) нервам поступает к мышцам, вызывая их сокращение или расслабление, или к другим органам, приводя их в деятельное состояние. Путь, по которому идет возбуждение при осуществлении рефлексов, называется рефлекторной дугой.

Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов - центростремительного (чувствительного) и центробежного (двигательного). Примерами могут служить спинальные рефлексы (коленный, оборонительный) или сужение зрачка на неожиданный яркий свет, при которых

участие коры головного мозга не обязательно. Более сложные рефлексы, когда человек,

подумав, совершает определенное действие. В таком случае формируется сложная рефлекторная дуга, в которой участвует, как минимум, три нейрона: между двумя нейронами - центростремительным и центробежным - включается еще один нейрон - вставочный (контактный, или промежуточный). При этом центростремительные нейроны

не контактируют непосредственно с центробежными нервными клетками, а оканчиваются на вставочных нейронах, и уже только вставочные нейроны контактируют с центробежными нервными клетками. От рецепторов импульсы передаются на центростремительный нейрон, он передает возбуждение на вставочный нейрон (их может быть

несколько), который находится в пределах центральной нервной системы. Вставочный нейрон передает возбуждение в высшие отделы головного мозга, а оттуда ответный импульс передается по центробежным нервным волокнам тому или иному органу. Так устроена сложная рефлекторная дуга. Следовательно, в рефлекторную дугу входят центростремительные, центробежные и вставочные нейроны. Для проведения

возбуждения и осуществления рефлекса необходима целостность рефлекторной дуги. Приведенная схема двух- или трехнейронной дуги весьма упрощенная. На самом деле любой рефлекс представляет собой сложный акт, и в его осуществлении принимают участие не два или три

нейрона, а значительно больше.

Итак, в любой рефлекторной дуге выделяют пять звеньев:

1. рецептор;

2. чувствительное волокно, проводящее нервный импульс к центральной части нервной системы (чувствительный или центростремительный путь);

3. нервный центр, в котором происходит переключение возбуждения с чувствительных клеток на двигательные;

4. двигательное волокно, передающие нервные импульсы на периферию (двигательный путь);

5. действующий орган – мышца или железа.

Во время ответной реакции возбуждаются рецепторы рабочего органа и от них в ЦНС поступают импульсы – информация о достигнутом результате. Живой организм, как любая саморегулирующаяся система, работает по принципу обратной связи. Афферентные импульсы,

осуществляющие обратную связь, либо усиливаются и уточняют реакцию, если она не достигла цели, либо прекращают ее. Таким образом,

рефлекс заканчивается по достижении результата. Например, изучение функций спинного мозга проводят на опытах со спинномозговой лягушкой (искусственно отделяют ее спинной мозг от головного). Такая лягушка не может плавать, не реагирует на звуки, свет, внешнюю обстановку. Но при нанесении ей сильного раздражения (пинцетом или кислотой, помещенной на кожу) наблюдается движения всех конечностей.

Это проявление оборонительного рефлекса. Если на кожу брюшка лягушки положить бумажку, смоченную кислотой, то она согласованными

движениями сбрасывает раздражитель с поверхности тела. Это объясняется наличием обратной связи: раздражение кислотой вызывает реакцию лапок до тех пор, пока от рецепторов кожи не будут в спинной мозг посланы сигналы о том, что раздражение прекратилось.

Иван Сеченов

Сеченов Иван Михайлович (01/13.08.1829, с. Тёплый Стан – 02/15.11.1905, Москва), русский естествоиспытательматериалист, основоположник отечественной физиологической школы и естественно-научных направлений в психологии, почётный академик Петербургской АН (1904; член-корреспондент 1869).

Положение о рефлекторной деятельности мозга высказано И. М. Сеченовым в его книге «Рефлексы головного мозга» (1863 г.). Однако

объективное изучение процессов, происходящих в коре головного мозга, стало возможным лишь после того, как И. П. Павлов открыл условные рефлексы и установил, что они являются основой высшей нервной деятельности животных. В отличие от деятельности коры головного

мозга и ближайших подкорковых узлов работа других отделов нервной системы носит название низшей нервной деятельности и протекает по

принципу безусловных рефлексов. Безусловные рефлексы - это врожденные рефлексы, передающиеся по наследству (их также называют инстинктами). Это зрачковый, сосательный, глотательный и другие рефлексы.

Для осуществления рефлекса необходима деятельность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса. Если лапку лягушки опустить в слабый раствор серной кислоты, возникнет оборонительный рефлекс – лапка отдернется. Однако если снять кожу и тем самым удалить кожные рецепторы, то серная кислота не окажет действия. И.М. Сеченов писал: «…если выключить все рецепторы, то человек должен заснуть и никогда не проснуться». Это теоретическое положение нашло свое обоснование в клинической практике. С.П. Боткин наблюдал больного, у которого из всех рецепторов тела функционировал только один глаз и одно ухо. Как только больному закрывали глаз и затыкали ухо, он засыпал. Нарушение и других частей рефлекторной дуги приведет к тем же результатам –

нервная деятельность будет отсутствовать. Этим широко пользуются хирурги, применяя во время операции новокаин для анестезии периферических нервов или ганглиоблокатор, прерывающий проведение возбуждения в синапсах. Наркотические вещества центрального действия выключают функцию нейронов ЦНС.

Различают следующие виды рефлексов:

1. По биологическому значению рефлексы подразделяются на пищевые, оборонительные, ориентировочные, половые.

2. По роду рецепторов рефлексы делятся на экстероцептивные, возникающие с рецепторов, воспринимающих раздражения из внешней

среды (световые, звуковые, вкусовые, тактильные), интероцептивные, возникающие с рецепторов внутренних органов (механо-, термо-,

осмо-, хеморецепторов) и проприоцептивные – с рецепторов мышц, сухожилий и связок

3. В зависимости от рабочего органа, участвующего в ответной реакции, рецепторы подразделяются на двигательные, секреторные, сосудистые.

4. По нахождению главного нервного центра рефлекса – спинальные: мочеиспускание, дефекация; бульбарные (продолговатый мозг):

кашель, чихание, рвота; мезэнцефальные (средний мозг): выпрямление тела, ходьба; диэнцефальные (промежуточный мозг): терморегуляция; корковые: условные рефлексы.

5. В зависимости от продолжительности различают фазные (короткие движения) и тонические (продолжаются часами: позные рефлексы)

6. По сложности – простые и сложные. Расширение зрачка в ответ на затемнение глаза, разгибание ноги в ответ на легкий удар по сухожилию – примеры простых рефлексов. Примером сложных рефлексов может служить процесс пищеварения. В случае сложного рефлекса окончание одного рефлекса может быть началом для другого. Возникает цепной механизм.

7. По принципу эффекторной иннервации рефлексы можно разделить на скелетно-моторные (соматические), обеспечивающие двигательные акты скелетной мускулатуры, и вегетативные, регулирующие функции внутренних органов.

8. В зависимости от того, являются ли рефлексы врожденными или приобретенными в процессе индивидуальной жизни, И. П. Павлов

подразделял их на безусловные и условные.

Коленный рефлекс

Название

Описание некоторых безусловных рефлексов:

Описание

Рефлекс обычно вызывает врач,

обследуя больного. Для этого пациенту предлагают положить ногу

на ногу и слегка ударяют резиновым молоточком по сухожильной

связке чуть ниже коленной чашечки. От удара мышца натягивается,

и в ее рецепторах возникает возбуждение. Мышца сокращается и

нога резко разгибается.

Рефлекторная дуга

рецеп- Чувствитор

тельный

путь, чувствительный

нейрон

Рецеп- Передний

торы в корешок

четыспиннорехгла- мозгового

вой

нерва,

мышце чувствибедра.

тельный

нейрон в

спинномозговом

узле

ЦНС

Поясничный сегмент

спинного

мозга

Двигательный

путь, двигательный

нейрон

Двигательный

нейрон в

сером

веществе

спинного

мозга, волокна

бедренного нерва

Рабочий

орган

Четырехглавая

мышца

бедра

Оборонительный рефлекс

Зрачковый рефлекс

Прикосновение руки к горячему предмету создает болевые ощущения и вызывает отдергивание руки.

Болвые

рецепторы в

коже

Волокна

нервов

плечевого

сплетения, чувствительный

нейрон в

спинномозговом

узле

Зрачок при быстром увеличении интенсивности освещения сразу же суживается, Рецеп- Волокна

а при ее уменьшении расширяется. Затем постепенно диаметр зрачка возвращаторы

зрительется к исходному состоянию. Такие реакции зрачка предохраняют сетчатку в

распоного немомент резкого изменения освещения, когда явления адаптации еще не успели

ложены рва,

развиться. В темноте зрачки могут оставаться расширенными в течение длив сетнаправтельного времени. При напряженном рассматривании близко расположенных

чатке

ляются к

маленьких предметов, например при чтебуграм

нии книги, напечатанной очень мелким

четверошрифтом, зрачки могут долго оставаться

холмия и

суженными даже при относительно слабом

частично

освещении. Реакция зрачков всегда соперекредружественна: в момент затенения правого

щиваются

глаза расширяется зрачок и левого глаза. В

момент открывания глаз оба зрачка суживаются. Зрачковый рефлекс проводят

вдвоем. Испытуемого поворачивают

лицом к свету и обращают внимание на

величину зрачков. Затем закрывают

один глаз на 10-15 с и наблюдают содружественную реакцию – расширение зрачка другого глаза. Быстро открывают глаз и определяют сужение зрачков.

Грудной

сегмент

спинного

мозга,

таламус,

кора

(вставочные и

двигательные

нейроны)

Верхний

грудной

сегмент

спинного

мозга.

Четверохолмие

(вставочные

нейроны).

Волокна

Мышнервов

цы руплечевого ки

сплетения

Ядра глазодвигательного

нерва

(двигательный

нейрон),

глазодвигательный нерв,

по которому возбуждение

идет от

сетчаток

правого и

левого

глаза (см

рисунок

после

таблицы)

Круговая

мышца

радужной

оболочки

глаза

Мигательный рефлекс

Пальценосовая проба

Любой здоровый человек может выполнить следующее задание: закрыть глаза и

дотронуться пальцем до кончика носа.

Дыхательный рефлекс

Вентиляция легких происходит благодаря дыхательным движениям: вдоху и

выдоху. Чередование движений происходит ритмически, находится под

контролем нервной системы. В дыхательных мышцах (межреберных,

диафрагме) находятся рецепторы, реагирующие на растяжение. Нервные

импульсы от дыхательных мышц поступают сначала в спинной мозг, а затем в

центр вдоха в продолговатом мозге. В центральной нервной системе возникает

возбуждение, нервные импульсы из дыхательного центра поступают в спинной

мозг, а оттуда – к дыхательным мышцам, вызывая их сокращение (вдох). Затем

аналогично возбуждается центр выдоха, вызывая расслабление дыхательных

мышц.

Рецепторы в

дыхательной и

кровеносной

системе,

сигнализирующие о

концентрации

углекислого газа,

растяжении

мышц,

концентрации

кислорода в

тканях

Волокна

спинномозговых

нервов

грудных

сегментов

Грудные

сегменты

спинного

мозга,

дыхательный

центр

продолговатого

мозга

Диафрагмальный

и межреберные

нервы

Диафрагма

и межреберные

мышцы

Каждый рефлекс имеет свою локализацию в ЦНС, т.е. тот участок, который необходим для его осуществления. Например, центр мочеиспускания находится в крестцовом отделе спинного мозга, центр коленного

рефлекса – в поясничном, центр расширения зрачка – в верхнем грудном сегменте спинного мозга. При разрушении соответствующего

участка рефлекс отсутствует. Однако выяснилось, что для регуляции

рефлекса, его точности недостаточно первичного или главного центра, а

необходимо участие и высших отделов ЦНС (головной мозг, включая и

кору). Так, если у животного удалить кору больших полушарий большого мозга, то дыхание сохраняется, т.к. первичный дыхательный центр

находится в продолговатом мозге. Однако во время его работы не будет

точного соответствия вентиляции легких потребностям организма в

кислороде. И наоборот, у безмозжечковой собаки наблюдаются двигательные расстройства, которые со временем сглаживаются. Компенсация функций мозжечка происходит благодаря коре больших полушарий.

ПАВЛОВ Иван Петрович (1849-1936), российский физиолог, создатель

материалистического учения о высшей нервной деятельности, крупнейшей физиологической школы современности, новых подходов и методов физиологических исследований, академик АН СССР (1925; академик Петербургской АН с 1907, академик РАН с 1917). Классические

труды по физиологии кровообращения и пищеварения (Нобелевская

премия, 1904). Ввел в практику хронический эксперимент, позволяющий изучать деятельность практически здорового организма. С помощью разработанного им метода условных

рефлексов установил, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Исследования

Павловым физиологии высшей нервной деятельности (2-й сигнальной системы, типов нервной системы, локализации функций, системности работы больших полушарий и др.) оказали большое влияние на развитие физиологии, медицины, психологии и педагогики. В 20-30-х гг. неоднократно выступал (в письмах к руководству страны) против произвола, насилия и подавления свободы мысли.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И. П. Павлов писал: «Если бы животное не было …точно приспособлено к внешнему миру, то оно скоро или медленно перестало бы

существовать». «Оно так должно реагировать на внешний мир, чтобы всей ответной деятельностью его было обеспечено его существование».

Какими путями организм приспосабливается к внешней среде?

Поведение – это направленные вовне действия организма в ответ на внешние или внутренние стимулы. Эти действия изменяют взаимоотношения организма с окружающей средой и способствуют, в конечном итоге, сохранению вида. Реакции могут быть самыми различными: от

простейших движений на свет до брачных игр и защиты территории. Изучают поведение этология, зоопсихология и другие науки. В настоящее время для этого нередко используются современные технические средства: видео- и звукозаписывающие устройства, миниатюрные датчики, имплантированные в тело животного, и т. п.

Поведение можно условно разделить на врождённое и приобретённое. У растений все формы поведения являются врождёнными, в то

время как у животных (особенно у высокоорганизованных) просматриваются оба типа поведения.

Врождённое поведение наследуется организмом от предков; простейшими формами врождённого поведения являются ориентация, таксис и

кинез. Ориентация – это изменение положения отдельных частей организма по отношению к опоре или друг к другу. Таксис – это направленное движение всего организма в целом, вызванное внешним стимулом. Кинез, в отличие от таксиса, – реакция ненаправленная, зависящая от

интенсивности стимула, но не от его направления. В качестве примера можно привести поведение мокриц в камере, разделённой на сухую и

влажную половины. Мокрицы скапливаются во влажной половине, проявляя тем самым положительный гидротаксис. С другой стороны, если

сравнить скорость беспорядочного движения мокриц в сухой и влажной камере, то выяснится, что на сухой половине, пытаясь найти более

подходящие для себя условия, они двигаются быстрее – это пример кинеза.

Более сложной формой поведения является рефлекс. Именно «рефлексы суть элементы постоянного приспособления или постоянного уравновешивания», по выражению Павлова.

Безусловный рефлекс – это непроизвольная стереотипная реакция организма на внешний стимул, передающаяся по наследству. Это, например, рефлексы сосания, глотания, слюноотделения, кашля, моргания, отдергивание конечности от причиняющего боль раздражителя или реакция, направленная на поддержание равновесия. Их рефлекторные дуги готовы к моменту рождения. Безусловные рефлексы постоянны, закономерно возникают под действием соответствующих раздражителей на определенное рецепторное поле, как правило, не требуют координации

со стороны головного. Более сложными безусловными рефлексами являются инстинкты. Инстинкт – это стереотипная форма поведения,

возникающая в ответ на определённые изменения окружающей среды. Инстинкты специфичны для каждого вида. У животных, которым отпущен короткий срок жизни, они зачастую имеют преобладающее значение, но и у долгоживущих видов они не менее важны. Вот некоторые

формы инстинктивного поведения:

Защита занимаемой территории от других особей вида. Поисками территории обычно занимается самец; нередко он метит границы своей

территории, оставляя пахучий след. При движении посторонних вглубь его участка самец использует для отпугивания угрожающие звуки,

позы и телодвижения; иногда могут происходить и драки. Наиболее слабые особи часто не получают своей территории, что способствует

выживанию сильнейших.

Ритуальное поведение, связанное с ухаживанием или спариванием.

Большую роль при этом имеют зрительные (изменение окраски,

вторичные половые признаки, увеличение размеров некоторых частей тела, демонстрационные позы и телодвижения), звуковые (пение птиц, стрекотание кузнечиков) и обонятельные (выделение феромонов – особых веществ, привлекательных для индивидуумов

противоположного пола). Самка может «отвергнуть» ухаживания

партнера, если половое созревание ещё не наступило.

Павлин привлекает внимание самочки.

Ритуальные бои оленей.

Агрессия – комплекс реакций, направленных против другого индивидуума, обычно для защиты территории, партнёра или потомства или

установления социальной иерархии. Как правило, агрессивность находит выход в ритуальных поединках и не приводит к настоящим дракам.

Социальная иерархия – расположение животных в постоянных или временных сообществах по рангам. Положение в иерархии зависит от размеров, силы, выносливости и агрессивности животного и обычно устанавливается при

помощи каких-то агрессивных форм поведения. Социальная иерархия

уменьшает агрессивность особей, связанную с питанием и размножением,

избавляет животных от лишних драк и повышает жизнеспособность вида в

целом. Термин «социальная иерархия» можно применить и к человеческим

сообществам.

Корюшка нападает на предметы, выкрашенные в

красный цвет, пусть даже не очень похожие на рыбку,

но игнорирует муляж корюшки со светлым брюшком.

Общественная организация – явление, когда животные образуют прочные сообщества (стая, улей, муравейник), внутри которого члены

сообщества играют разные роли. Общественная организация может быть необходима для добывания пищи, размножения или, например,

защиты от врагов и повышает жизнеспособность сообщества в целом. Подобная форма поведения свойственна некоторым позвоночным

(как правило, у них отдельные члены сообщества могут меняться ролями) и общественным насекомым – пчёлам, муравьям и термитам, у

которых роль индивидуума определяется строением тела и «закреплена» за ним наследственно (генетически). У этих насекомых имеется

плодовитая самка, несколько сот плодовитых самцов и тысячи стерильных самок (рабочих особей).

Если бы внешняя среда не менялась, то безусловные рефлексы обеспечивали бы достаточно существование организма. Однако окружающая среда так бесконечно сложна и изменчива, что приспособляемость при помощи безусловных рефлексов является явно недостаточной.

Изучая работу слюнных желез, И.П. Павлов столкнулся с явлением, которое носило все черты рефлекса, однако имело существенные отличия: у собаки, которой была наложена фистула слюнной железы,

слюна начинала выделяться не только при попадании пищи в рот (безусловный рефлекс слюноотделения),

но и при виде чашки с едой и при звуке шагов служителя, который ее кормил. Эти явления Павлов назвал

условными рефлексами. Условные рефлексы – это рефлексы, вырабатываемые в течение индивидуальной

жизни благодаря образованию временных нервных связей в высших отделах ЦНС (у высших животных – в

коре большого мозга).

Особенности условных рефлексов:

1. Условные рефлексы отсутствуют у новорожденных. Они приобретаются каждым животным индивидуально.

2. Условные рефлексы могут осуществляться только высшими отделами ЦНС. У насекомых это надглоточный нервный узел, у высших животных – кора больших полушарий.

3. Условные рефлексы – временные, они могут исчезнуть, если условный раздражитель не подкрепляется безусловным.

Различают натуральные и искусственные условные рефлексы. Если условным раздражителем является свойство безусловного раздражителя (вид яблока, огня, воды), то такой рефлекс называется натуральным. Если сигналом станет раздражитель, не относящийся непосредственно

к безусловному рефлексу (звонок, свет), то вырабатывается искусственный рефлекс.

Для образования условных рефлексов необходимы специальные условия:

1. Наличие двух раздражителей – индифферентного, т.е. такого, который хотят сделать условным (свет, звонок), и безусловного (пища,

боль), вызывающего какую-либо деятельность организма, например, отделение слюны или отдергивание лапы.

2. Условный раздражитель должен предшествовать безусловному. Надо, например, дать звонок, а через 2 с пищу.

3. Безусловный раздражитель должен быть сильнее условного. Для сытой собаки с низкой возбудимостью пищевого центра звонок не станет пищевым условным раздражителем.

4. Отсутствие отвлекающих посторонних раздражителей. Для выработки рефлекса животное помещают в специальную изолированную

камеру, а экспериментатор находится вне ее у пульта управления.

5. Бодрое состояние коры. Если лекция не интересна, то развивается полудремотное состояние, и материал не усваивается.

Механизм образования условного рефлекса следующий. Органы чувств устроены так, что они живо реагируют на каждый новый раздражитель, вызывая особый старт-рефлекс или ориентировочный рефлекс. Павлов называл его рефлекс «что такое». Например, при звуке звонка

собака настораживается: поднимает уши, поворачивает голову к раздражителю. Этот безусловный рефлекс помогает животному подготовиться к

любой неожиданности. В коре при этом возникает очаг возбуждения А. Если вслед за звуком последует безусловный раздражитель, например,

появится кормушка с пищей, то в коре возникает второй, более сильный очаг возбуждения Б. Возбуждение от Б вызывает появление связей

между нейронами А и Б. Образуется новая рефлекторная дуга условного рефлекса.

Удаление коры больших полушарий головного мозга приводит к полной утере условных рефлексов и выпадению или нарушению других функций. У высокоорганизованных животных удаление полушарий головного мозга вызывает настолько глубокие нарушения, что животное

становится совершенно беспомощным. В первые несколько дней после удаления больших полушарий у птицы теряются все условные рефлексы.

Вскоре оцепенение проходит и сменяется повышенной подвижностью, но птица не клюет пищу, слабо ориентируется в пространстве. Собака

после удаления больших полушарий сохраняет способность передвигаться, координация почти не нарушена, она больше спит, но может умереть

с голоду, находясь рядом с пищей, т.е. собака теряет условные рефлексы, сохраняя только безусловные. Обезьяна после удаления коры больших

полушарий погибает (больше трех месяцев не выживает). Дети, родившиеся без больших полушарий (анэнцефалы), умирают через несколько

дней после рождения. Был только один случай, когда такой ребенок прожил почти 4 года. Анэнцефалы всегда спят. Сосательные движения производят только при вкладывании в рот груди. Потеря после удаления коры головного мозга условнорефлекторной деятельности и приобретенных навыков доказывает, что кора головного мозга является органом, при помощи которого происходит образование условных рефлексов, органом, который играет решающую роль в оформлении индивидуального опыта.

Деятельность коры больших полушарий головного мозга названа И. П. Павловым высшей нервной деятельностью. Деятельность коры,

как и других отделов нервной системы, носит рефлекторный характер. Положение о рефлекторной деятельности мозга высказано И. М. Сеченовым в его книге «Рефлексы головного мозга» (1863 г.). Однако объективное изучение процессов, происходящих в коре головного мозга, стало

возможным лишь после того, как И. П. Павлов открыл условные рефлексы и установил, что они являются основой высшей нервной деятельности животных. В отличие от деятельности коры головного мозга и ближайших подкорковых узлов работа других отделов нервной системы носит название низшей нервной деятельности и протекает по принципу безусловных рефлексов.

Высшую нервную деятельность можно рассматривать как работу функциональных систем – объединений механизмов нервной системы,

обеспечивающих результативность поведенческого акта. Общую схему реакции на внешний фактор можно представить так: анализ поступившей в головной мозг информации (в частности, получение из центров памяти информации о подобных воздействиях в прошлом и реакции на

них), составление программы действия и реализация этого действия с контролем достижения цели. Одной из функций коры головного мозга

является анализ поступающих раздражений: звуковых, слуховых, световых, вкусовых, болевых и др. Первичный анализ различных раздражений

осуществляется благодаря деятельности соответствующих рецепторов, а в коре головного мозга производятся высший и тонкий анализ раздражений и их дифференцировка. Кора производит связывание этих раздражений, объединяет их, т.е. осуществляет синтез. На основе синтеза (возникновение связей условных рефлексов) проявляется определенная деятельность организма. Отдельные раздражения организмом воспринимаются в виде целого комплекса ощущений. Деятельность коры головного мозга, связанную с восприятием непосредственных раздражений (сигналов) внешней среды, И. П. Павлов назвал первой сигнальной системой. Вторая сигнальная система связана с функцией речи, со словом,

слышимым и видимым. Слова являются сигналами сигналов первой системы. «Слово, - писал И. П. Павлов, - сделало нас людьми». Значение

раздражения словом проявляется и при патологических процессах. Внушение словом оказывает влияние на течение болезни. Неосторожно сказанное слово может вызвать ухудшение состояния больного. Вследствие травмы или заболевания одной или нескольких ассоциативных зон

коры головного мозга наступает так называемая афазия - состояние, при котором утрачивается способность узнавать определенного рода симво-

лы. При афазии больной может не понимать написанных слов, хотя понимает устную речь, или забывает названия предметов, хотя знание и

понимание предметов и их функций сохраняется.

Для животных роль условных раздражителей играют предметы и явления окружающего мира (первая сигнальная система). Для человека

значение сигнала приобретает слово. Оно является таким же реальным условным раздражителем, как и любой предмет или явление природы. У

голодного человека «слюнки текут» не только при виде пищи, но и при разговоре о ней. Слово и речь составляют вторую сигнальную систему,

свойственную только человеку. Можно возразить, что слова понимают собаки, лошадь, а птицы: попугаи, скворцы, вороны – даже разговаривают. Но для животных слово – это комплекс звуков, звуковой раздражитель, а для человека – понятие. При помощи понятий происходит обобщение, появляется словесное человеческое мышление. Как возникает вторая сигнальная система? Совместная трудовая деятельность рождает речь

как средство общения между людьми. Человек в отличие от животного необязательно сам знакомится с предметом или явлением природы. Речь

устная, а затем и письменная создала условия для передачи и хранения знаний, появления науки и прогресса культуры.

Высшая нервная деятельность свойственна человеку и, в некоторой степени, высокоразвитым животным (например, обезьянам и дельфинам). Её протекание зависит от особенностей нервной системы. В коре головного мозга, как и в других отделах нервной системы, наряду с

процессами возбуждения протекают процессы торможения. Возбуждение и торможение - основные нервные процессы. Различают два вида

торможения условных рефлексов: внешнее и внутреннее. Внешнее раздражение наступает в результате действия нового раздражителя. В коре

головного мозга возникает новый очаг возбуждения, вызывающий торможение существующего очага возбуждения. Внутреннее торможение

возникает в тех же клетках коры, с которыми связан данный условный рефлекс. Одним из видов внутреннего торможения будет угасание

условного рефлекса. Благодаря угасанию (торможению) в коре исчезают ненужные временные связи. Есть еще один аспект деятельности коры

головного мозга. Так, возбуждение, возникшее в определенном участке коры головного мозга, распространяется на соседние участки - такое

явление носит название иррадиации. Противоположный процесс, когда «разлитое» возбуждение сосредотачивается в определенном участке

коры, носит название концентрации. Эти два процесса были впервые установлены И. П. Павловым в опытах с выработкой условных рефлексов

на собаках. С концентрацией возбуждения или торможения связан процесс индукции - концентрация возбуждения в одном участке коры головного мозга вызывает (индуцирует) торможение в окружающих участках.

На основе многолетних исследований и большого экспериментального материала И. П. Павлов выделил первоначально разные типы

нервной системы животных, а затем и человека. В основу деления положено состояние нервной системы, определяемое силой возбуждения и

торможения, уравновешенностью нервных процессов и подвижностью торможения и возбуждения. Оказалось, что типы нервной системы, выделенные И. П. Павловым, совпали с классификацией темпераментов человека, данной Гиппократом еще 2 500 лет назад. И. П. Павлов подразделял людей на холериков (I тип, легко возбудимый, агрессивный), сангвиников (II тип, живой, подвижный, веселый), флегматиков (III тип,

спокойный, малоподвижный, солидный) и меланхоликов (IV тип, подавленный, с мрачным настроением). Тип нервной системы является

врожденным, но на него значительное влияние оказывает окружающая среда.

сангвинический (повышенная сила нервных процессов, их уравновешенность и высокая подвижность);

холерический (повышенная сила нервных процессов и их высокая подвижность, преобладание возбуждения над торможением);

флегматический (повышенная сила нервных процессов и их уравновешенность, малая подвижность);

меланхолический (пониженная сила нервных процессов и их низкая подвижность).

Высокая степень силы и подвижности нервных процессов, их уравновешенность обеспечивают более быструю и эффективную реакцию на изменение обстановки. Эти функции могут возрастать под влиянием тренировки, воспитания и соответствующих условий жизни. Приведенная

выше классификация была построена Иваном Павловым для изучения нервной деятельности животных и к человеку применима с существенными оговорками.

Субъективные реакции человека и животных на внешние раздражители называются эмоциями. Эмоции бывают положительными

(радость, удовольствие, гордость и т.п.), побуждающими субъекта к их достижению и закреплению, и отрицательными (страх, ненависть, неудовольствие и т.п.), направленными на избегание вредных воздействий. Высшим проявлением эмоций у человека являются чувства – обобщение конкретных ситуативных эмоций. Эмоции являются не только реакцией на внешние раздражители, но и являются одним из средств передачи состояния индивидуума.

У большинства животных (за исключением примитивных форм, у которых отсутствует нервная система) поведение связано с научением. Научение – это адаптивное изменение индивидуального поведения в результате предшествующего опыта. Оно осуществляется у разных

видов и в разных обстоятельствах по-разному. Научение может быть как кратковременным, так и постоянным, а его устойчивость зависит от

памяти – способности хранить и извлекать информацию из предыдущего опыта. Без памяти научение невозможно. Природа памяти не раскрыта до сих пор. Возможно, к ней имеет отношение существование замкнутых цепей нейронов, в которых возбуждение может циркулировать

по кругу, сохраняя таким образом информацию. Однако большинство исследователей склоняется к тому, что в таких системах информация

может храниться только небольшое время. Нарушения кратковременной памяти могут происходить в процессе старения или при сотрясении

головного мозга. По другой гипотезе, память, особенно её долговременная составляющая, связаны с устойчивыми биохимическими изменениями в головном мозге, что подтверждается введением нервной ткани обученных животных в мозг необученным (при этом сокращается время

научения). По-видимому, память – совокупность как перечисленных механизмов, так и других, о которых мы имеем весьма смутное представление.

Можно выделить следующие формы научения:

привыкание – угасание реакции на повторяющийся стимул, не подкрепляемый поощрением или наказанием;

условный рефлекс (классическое обуславливание) – выработка реакции не только на безусловный раздражитель, но и на появляющийся

в сочетании с ним условный;

научение путём проб и ошибок – научение животных, когда после какого-то определённого действия им предлагается награда либо

наказание; сочетание такого действия с «оценкой» увеличивает или уменьшает его вероятность в дальнейшем;

импринтинг (запечатление) – запоминание животным в отдельные периоды своей жизни (как правило, в детстве) поведения других индивидуумов (чаще – родителей) с последующим выполнением этих действий самостоятельно;

латентное научение – исследование новой обстановки, которое не имеет непосредственной необходимости сейчас, но будет иметь

жизненно важное значение в дальнейшем;

инсайт (постижение) – высшая форма научения, основанная не на методе проб и ошибок, а на информации, полученной ранее. Возможна лишь при высоком уровне развития умственных способностей. Примером среди животных может служить использование обезьянами предметов для доставания еды (обычно этому предшествует некоторый период «размышления»).

Вершиной нервной деятельности человека является сознание – психическая деятельность, обеспечивающая обобщённое и целенаправленное отражение окружающего мира, выделение человеком себя из окружающей среды и противопоставление себя ей, предварительное

моделирование своих действий и предугадывание их результатов, управление своим поведением (воля) и способность отдавать себе отчёт в

своих поступках. Важной частью сознания является познавательная деятельность. В её основе лежит последовательность нескольких процессов: ощущение (отражение свойств объективного мира, возникающих в результате его воздействия на органы чувств и возбуждения нервных

центров головного мозга), восприятие (преобразование информации, поступившей в органы чувств), представление, воспоминание – восстановление в мозге образа отсутствующего предмета или явления, воображение – создание мысленных ситуаций, никогда не воспринимавшихся человеком в действительности, и мышление (высшая форма познавательного процесса, позволяющая получать знания о таких свойствах

реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания).

Многие формы поведения повторяются регулярно с той или иной периодичностью (от нескольких минут до нескольких лет). В этом

случае говорят о биологических ритмах. Частота может задаваться как какими-то внутренними причинами («биологические часы»), так и

внешними стимулами (смена дня и ночи, лунные фазы, времена года). Обмен веществ сопровождается электрическими явлениями. Электрическую активность мозга можно регистрировать при помощи электроэнцефалографа. Электроэнцефалография показала, что головной мозг постоянно находится в состоянии активности, даже тогда, когда мы ни о чем не думаем. Наиболее регулярные проявления активности - так называемые альфа-волны - исходят из зрительных зон затылочной доли, когда человек находится в покое и глаза закрыты. Эти волны возникают

ритмически с частотой 9-10 в секунду и с амплитудой около 45 мВ. При открытых глазах альфа-волны исчезают и вместо них появляются

быстрые нерегулярные волны. Сон - единственное нормальное состояние, при котором электрическая активность мозга резко изменена. По

мере углубления сна волны становятся медленнее и выше (т.е. потенциал их возрастает). При сноведениях регистрируются нерегулярные волны. При некоторых заболеваниях головного мозга характер волн меняется, что помогает распознаванию различных заболеваний - эпилепсии и

др. Можно определить расположение мозговых опухолей, установив, из какой части мозга исходят патологические волны. Сон характеризуется уменьшением электрической активности коры головного мозга, с этим, возможно, связано его благотворное влияние на нервную систему.

Нервные механизмы, с которыми связан сон, неизвестны, и до сих пор точно не установлено, почему сон нужен организму. Причину сна

усматривают в утомляемости организма, в частности, центров нервной системы. Суточный ритм человека, слагающийся из 16 часов активности и 8 часов сна, является приобретенной привычкой; врожденный, естественный ритм состоит в чередовании сна и бодрствования через каждые 3 или 4 часа (как у грудных детей).